Особенности формирования оборонительных сооружений городища Иднакар (археолого-геофизические исследования)

Автор: Журбин И.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы пятого круглого стола "Археология и геоинформатика" (Москва, 14-15 апреля 2010 г.)

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается метод и результаты комплексного исследования укрепленных объектов на средневековом городке Иднакар (Удмуртская Республика). Исследование объединило археологические и геофизические методы. Изучена средняя линия фортификации длиной 70 м. Было предложено, по меньшей мере, четыре варианта структуры основания каркаса. Были определены различные модели формирования насыпи: суглинистая почва с примесями, покрытыми внешней стороной измельченной глины; песчаная насыпь, покрытая суглинистой почвой и измельченной глиной; суглинистые почвы (внутренняя сторона) и песчаные суглинки (внешний склон) с примесями, покрытыми внутренней стороной измельченной глины; насыпь, образованная измельченной глины. Использование археологических данных только не дает нам таких результатов. Таким образом, представленный метод открывает новый способ реконструкции структуры и состава поселений в целом.

Археолого-геофизические исследования, электроизмерения, реконструкция, оборонительные сооружения, городище иднакар, республика удмуртия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328669

IDR: 14328669

Текст научной статьи Особенности формирования оборонительных сооружений городища Иднакар (археолого-геофизические исследования)

Геофизический прогноз существенно повышает эффективность исследований оборонительных сооружений. В частности, применение различных модификаций электроразведки позволяет восстановить форму сохранившейся части укреплений, их структуру и оценить состав грунтов ( Бобачев и др ., 2006; Дьяченко и др ., 1999; Станюкович , 1997. С. 24, 25). Очевидно, что геофизика дает лишь предварительную информацию. В свою очередь, раскопки изученных участков позволяют оценить корректность прогноза, а также реконструировать технологию и хронологию возведения оборонительных сооружений. Следовательно, всестороннее изучение системы укреплений поселений предполагает совместное использование методов археологии и геофизики.

Эффективность такого подхода была показана при изучении средневекового городища Иднакар IX–XIII вв. ( Иванова , 1998). На первом этапе проводилось картирование памятника методом электрометрии. Задача состояла в оперативном поиске археологических объектов. Интерпретация геофизической карты основывалась на форме аномалий и уровне удельного сопротивления ( Иванова, Журбин , 2006). С точки зрения реконструкции системы укреплений поселения этот этап был необходим для поиска оборонительных сооружений, не выраженных в рельефе. Таким образом была выявлена внутренняя линия укреплений Ид-накара. Следующий этап заключался в проведении комплексных геофизических измерений на всем протяжении оборонительных сооружений, т. е. получении горизонтальных и вертикальных «разрезов» укреплений с помощью электроразведки (электропрофилирование и электротомография соответственно). Эти методы взаимно дополняют друг друга и позволяют прогнозировать геометрические параметры объектов и структуру культурного слоя ( Журбин и др ., 2007). Безусловно, интерпретация геофизических «разрезов» носила оценочный характер. Для ее уточнения проводились раскопки. Именно поэтому третий этап исследований предполагал сравнение археологических и геофизических данных на ключевых участках. Это дало возможность соотнести выявленные аномалии с реальными объектами, а также создать шкалу сопротивлений, которая позволяет определить соответствие между диапазонами изменения сопротивления и различными грунтами культурного напластования. Заключительным этапом являлось построение трехмерной реконструкции оборонительных сооружений по геофизическим данным, что обеспечило наглядную визуализацию их формы ( Журбин, Смурыгин , 2009).

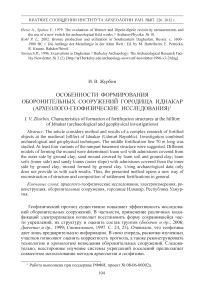

На городище Иднакар выявлены три линии укреплений ( Иванова , 1998. С. 18–27). Применение описанной методики археолого-геофизических исследований позволило реконструировать форму, структуру и состав грунтов на всем их протяжении (рис. 1).

Внутренний вал является наиболее простым объектом с точки зрения структуры напластований. Результаты комплексных исследований позволяют предположить, что вал представлял собой достаточно однородный массив глины длиной не менее 84 м. В целом форма вала в профиле на всем его протяжении практически неизменна: близкая к вертикальной внутренняя сторона и пологий наружный склон. Раскопки (1992–1994, 2007–2009 гг.) показали, что основу внутреннего вала составляет бревенчатая конструкция из срубов. На разрушенных участках (врезки с внешней стороны вала) ров практически полностью заполнен глиной, вероятно срезанной при позднем выравнивании этой линии укреплений.

Структура сохранившегося участка внешнего вала , вероятно, не изменяется на всем его протяжении. По данным раскопок, основной, наиболее мощный, слой состоит из сероватого суглинка с незначительными включениями гумуса. Его перекрывает слой глины с мергелем. Внутренний склон укреплен горизонтально уложенными бревнами, наружный – пологий, при уклоне примерно 30º. Впоследствии к наружному склону был подсыпан слой песка и более плотный слой глины с песком. Геофизические исследования выявили аналогичную структуру напластований как на планшете, расположенном севернее раскопа

Рис. 1. Оборонительные сооружения городища Иднакар. Расположение раскопов и участков геофизических исследований

2004–2006 гг. (12 геоэлектрических разрезов, шаг 1,5 м), так и между раскопами (8 геоэлектрических разрезов, шаг 1,5 м).

Средняя линия укреплений является наиболее сложным и интересным объектом. Раскопки показали, что ее структура не одинакова на всем протяжении. Например, ядро центральной части среднего вала (раскопки 1989 г.) составляют слои суглинка различной мощности, перекрытые весьма сложным сочетанием напластований материковой глины и суглинка с примесями гумуса, угля и мергеля. Иная структура у южной части этой линии укреплений (раскопки 1988 и 2000 гг.): основа вала сформирована из песка, перекрытого материковой глиной или практически однородным плотным суглинком, а внутренняя сторона укреплена прокаленной глиной (см. цв. вклейку: рис. IV, а ).

Поэтому очевидна необходимость детального изучения средней линии укреплений Иднакара. Ввиду того, что северная часть оборонительных сооружений в значительной степени разрушена постройками 1950-х гг., геофизические исследования проведены только на центральном и южном участках (рис. 1). Геоэлектрические измерения проведены по системе параллельных профилей, ориентированных по направлению запад – восток, поперек оборонительных сооружений (28 разрезов, длиной 51,5 м каждый, расстояние между смежными профилями – 2,0 м). Общая длина участка археологических и геофизических исследований составила 70 м. Измерения проводились вблизи раскопов, следовательно, возникла возможность достаточно определенно интерпретировать геофизические разрезы и соотнести особенности изменения сопротивления с характером расположения различных грунтов в насыпи вала.

Сравнительный анализ археологических и геофизических данных в южной части линии укреплений

Расстояние между южной стенкой раскопа 1988 г. и геоэлектрическим профилем составляет 1,5 м. Полагая, что форма и структура насыпи вала на этом промежутке принципиально не изменились, для интерпретации геофизического разреза мы использовали стратиграфию южной стенки раскопа 1988 г.

Совмещение изображений археологического и геофизического разрезов позволяет утверждать, что по результатам электротомографии хорошо восстанавливаются границы культурного слоя, форма рва и насыпи вала. При этом однозначно выявляется неоднородная структура основания вала. Более того, сравнение структуры напластований по данным электроразведки и археологии позволяет определить соответствие между аномалиями геоэлектрического разреза и слоями насыпи вала. На геофизической карте контрастно выделяется расположение слоев материковой глины (рис. IV, б ), прокаленной глины и супеси (рис. IV, в ), а также слоя песка в насыпи вала (рис. IV, г ). При этом контуры геофизических аномалий практически совпадают с границами напластований, выявленных на археологических разрезах. Аналогичные результаты получены при совмещении данных геофизики и раскопок 1989 г. и 2000 г.

Реконструкция структуры средней линии укреплений городища Иднакар

Анализ результатов комплексных исследований позволяет утверждать, что электроразведка обеспечивает возможность оценки формы, структуры и состава грунтов, из которых сформированы оборонительные сооружения. На основании этого разработана шкала сопротивлений, необходимая для интерпретации геоэлек-трических разрезов и выявления основных слоев в насыпи вала: материковая глина – 10–20 Ом·м; песок – 30–40 Ом·м; прокаленная глина и супесь – 40–70 Ом·м.

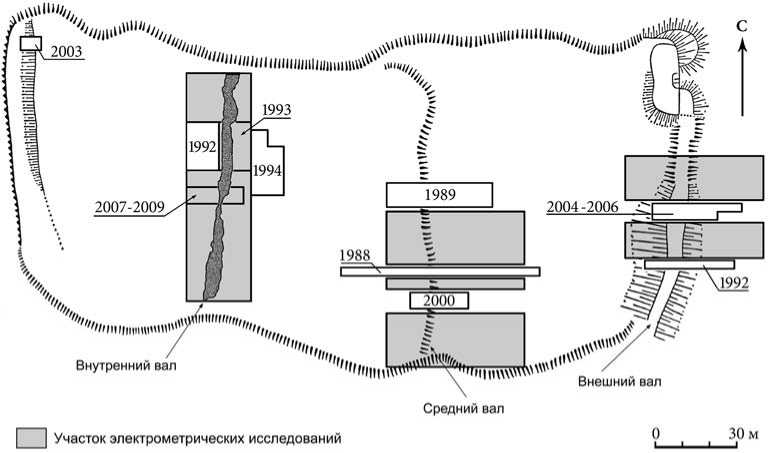

Измерения были проведены по 28 геофизическим профилям, расположенным поперек оборонительных сооружений. Исходя из особенностей изменения сопротивления грунта выделено 5 групп геоэлектрических разрезов: первая группа объединяет 6 разрезов; вторая – 7; третья – 7; четвертая – 5, и пятая – 3 разреза. Характер изменения удельного сопротивления позволил предположить, что на участке исследований зафиксировано не менее четырех вариантов структуры основания среднего вала городища Иднакар (без учета последующих расширений):

-

– суглинки с различными примесями, перекрытые с внешней стороны материковой глиной (рис. 2, а, б );

-

– песчаная основа, перекрытая суглинками и материковой глиной (рис. 2, в );

-

– суглинки (внутренняя часть) и супеси (внешний склон) с различными примесями, перекрытые с внутренней стороны материковой глиной (рис. 2, г );

-

- насыпь материковой глины (рис. 2, д ).

Практически по всей длине вал с внутренней стороны был укреплен прокаленной глиной.

Исходя из этого определены границы участков с разными способами формирования насыпи: длина – 18 м, 6 м, 28 м, 14 м и 4 м (рис. 2). С точки зрения

Рис. 2. Реконструкция структуры основания вала средней линии укреплений городища Иднакар по геофизическим данным а ‒ прокаленная глина; б ‒ материковая глина; в ‒ суглинок; г ‒ песок; д ‒ супесь с углем и золой структуры и состава грунтов модели насыпи вала, представленные на рис. 2, а и 2, б, одинаковы, но на геофизических разрезах фиксируется существенное уменьшение мощности слоев материковой глины с внешней стороны вала в направлении север – юг. С учетом этого, при реконструкции структуры основания вала указанные зоны были разделены.

Таким образом, по результатам комплексных исследований восстановлена структура всех трех линий оборонительных сооружений городища Иднакар. Сравнительный анализ геофизических данных и результатов раскопок позволяет утверждать, что у населения городища не существовало единого стандарта при возведении земляных оборонительных сооружений: каждая из линий укреплений отличается по форме, составу грунтов и технологии формирования. Наи- более контрастно эту особенность демонстрируют результаты изучения средней линии укреплений поселения. Такого рода результаты невозможно получить только по археологическим данным. Следовательно, предлагаемая методика, основанная на комплексном применении методов археологии и геофизики, решает принципиально новую задачу – выявление особенностей формирования системы оборонительных сооружений поселений в целом.

Список литературы Особенности формирования оборонительных сооружений городища Иднакар (археолого-геофизические исследования)

- Бобачев А. А., Горбунов А. А., Модин И. Н., Шевнин В. А., 2006. Электротомография методом сопротивлений и вызванной поляризации//Приборы и системы разведочной геофизики. № 2.

- Дьяченко А. Г., Погорелов Ю. С., Семушев М. И., 1999. Археолого-геофизические исследования Яблоновского городища в Лесостепном Приосколье//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий: Тезисы докл. науч. конф. Липецк.

- Журбин И. В., Бобачев А. А., Зверев В. П., 2007. Комплексные геофизические исследования культурного слоя археологических памятников (городище Иднакар, IX-XIII вв.)//Археология, этнография и антропология Евразии. № 2 (30).

- Журбин И. В., Смурыгин А. В., 2009. геометрическое моделирование объектов по данным малоглубинной электроразведки//геоинформатика. № 2.

- Иванова М. Г., 1998. Иднакар: Древнеудмуртское городище IX-XIII вв. Ижевск.

- Иванова М. Г., Журбин И. В., 2006. Опыт междисциплинарных исследований древнеудмуртского городища Иднакар IX-XIII вв.//Археология, этнография и антропология Евразии. № 2 (26).

- Станюкович А. К., 1997. Основные методы полевой археологической геофизики//Естественнонаучные методы в полевой археологии. М. Вып. 1.