Особенности формирования пожароопасных сезонов и периодов на Дальнем Востоке России

Автор: Коган Р.М., Глаголев В.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология. Экология. Геоэкология

Статья в выпуске: 2 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние природных условий и освоенности на продолжительность пожароопасных сезонов и периодов и на горимость растительности на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Растительность, пожары, период вегетации

Короткий адрес: https://sciup.org/14328804

IDR: 14328804 | УДК: 630*43(571.6)

Текст научной статьи Особенности формирования пожароопасных сезонов и периодов на Дальнем Востоке России

Лесные пожары оказывают значительное влияние на биогеоценозы, как на комплекс живых и косных компонентов, связанных между собой обменом веществ и энергией, в которых фотосинтезирующие зеленые растения играют особенную роль в качестве продуцентов биомассы, стабилизаторов баланса кислорода и углекислого газа в атмосфере, круговорота воды в биосфере и факторов, определяющих состав и пространственное размещение животных и микроорганизмов. Неконтролируемая горимость растительности приводит к быстрым и глубоким изменениям, ведущим к необратимым сменам в состоянии, структуре и общем метаболизме биогеоценозов и знаменующим сукцессию одного из них на другой. Лесная пожарная опасность зависит от многих факторов, основными из которых являются климатические условия (температура, влажность, солнечная радиация, режим выпадения осадков, грозовая активность); тип, свойства и запасы горючих материалов и территориальная концентрация источников возгорания и период вегетации растительности [13, 14]. Их сочетания определяют особенность растительности к горению. Основное количество исследований направлено на анализ закономерностей ежедневной, годовой и межгодовой горимости и прогноз климатологической опасности различной заблаговременности [1,6, 7,10,15], в то время как для разработки систем долгосрочного мониторинга и оценки пожарных рисков необходим анализ внутрисезонных ритмов пожаров растительности и определяющих их климатических условий.

Целью работы является исследование внутрисезонных пирологических характеристик горимости растительности и тенденций их изменений в Дальневосточном регионе (ДВР), на примере Хабаровского края и Еврейской автономной области (ЕАО).

Материалы: статистические наблюдения включают данные о количестве лесных пожаров на охраняемой лесной территории субъектов ДВР по материалам КГУ «ДВ авиабаза», ОГБУ «Лесничество ЕАО» и по спутниковым снимкам с сайтов NASA [] и ФАЛХ «Авиалесоохрана» [] за период

1969-2010 гг. Компьютерная база данных с основными параметрами лесных пожаров содержит сведения о каждом очаге горения: расположение в квартальной сети лесничеств, географические координаты его центра, время его обнаружения и ликвидации, причину возникновения, площадь, объем сгоревшей древесины.

В базе метеорологических данных размещена информация о фактических погодных условиях, по которым рассчитываются показатели климатической пожарной опасности. Входными данными являются даты перехода через пороговые температуры [9], появления и схода снежного покрова [8], дневная температура воздуха и точки росы в 13-15 ч местного времени, суточный объем осадков с 9 ч утра предыдущего дня до 9 ч утра текущего дня за тот же период по данным гидрометеорологических станций (ЕМС) ДВР.

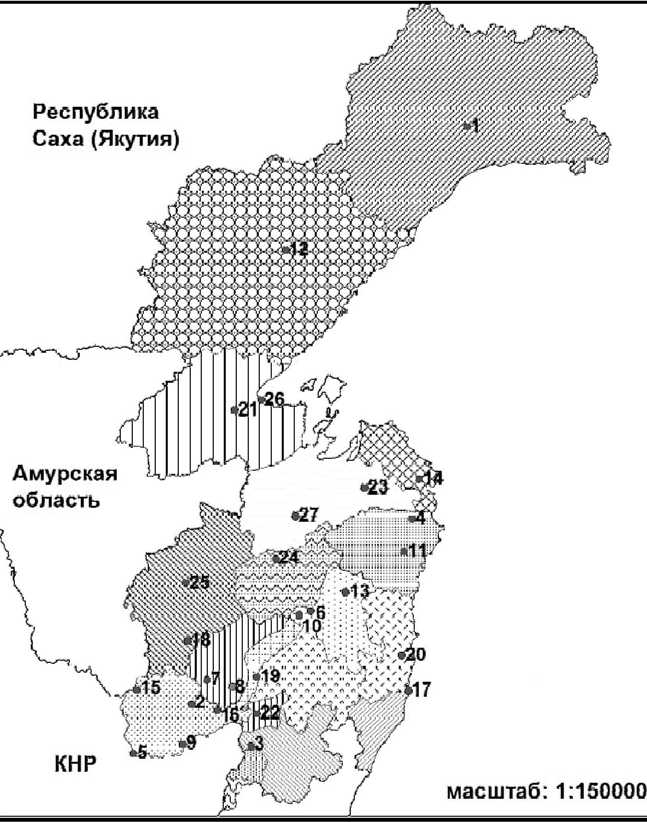

Анализ проведен по 27 ГМС, расположенным в 22 муниципальных районах Хабаровского края и ЕАО, причем в некоторых районах сосредоточено несколько ГМС или одна приходится на несколько районов (например, районы им. Лазо, Бикинский, Вяземский (рис. 1).

Показатели формирования пожароопасных сезонов.

В качестве показателей использованы: средняя многолетняя продолжительность пожароопасных сезонов и внутрисезонных периодов - предвегетационного, вегетационного, поствегетационного, их температурно-влажностные характеристики (средняя температура и количество осадков), число дней (%) с IV и V классами климатической пожарной опасности (КПО), внутрисезонное распределение пожаров.

Средняя многолетняя продолжительность пожароопасных сезонов определена по датам появления-схода устойчивого снежного покрова и возникновения первого и последнего пожара, границы внутрисезонных периодов - по среднесуточным температурам воздуха.

В различные периоды своего развития основные проводники горения находятся в пирологическом состоянии, определяемом как особенностями вегетации, так и погодными условиями. Кроме того, изменяется плотность источников возгорания как природных (сухие грозы), так

|

Хабаровский край |

Гидрометеостанции |

|

Муниципальные районы |

• 1,Арка |

|

Нт Амурский |

• 2. Биробиджан |

|

ЕЕ Аяно-Майский |

• 3. Бимевская |

|

Ю Бикинский |

• 4. Богородское |

|

R Ванинский |

• 5. Екатерино-Никольское |

|

^ Верхнебуреинский |

• 6. Комсомольск-на-Амуре |

|

б! Вяземский |

• 7. Кукан |

|

Г. Комсомольский |

• 8. Кур |

|

Ft Нанайский |

• 9. Ленинское |

|

^ 1 (иколаевский |

• 10. Литовко |

|

^ Охотский |

• 11. Мариинск |

|

Ж Советско-Гаванский |

• 12. Нелькан |

|

Ей Солнечный |

• 13. Нижнее-Тамбовское |

|

[Г Тугуро-Чумиканский |

* 14. Николаевск-на-Амуре |

|

В Ульмский |

• 15. Облучье |

|

ПТ Хабаровский |

• 16. Смидович |

|

им.Лазо |

• Т7. Советская гавань |

|

П им.Полины Осипенко |

|

|

|®1 Рврейская автономная область |

|

Рис. 1. Схема расположения гидрометеостанций на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области и антропогенных, последние из них связаны с периодами сбора дикоросов, сезонами охоты, различными видами рекреации, осенними и весенними сельхозпалами. Для анализа особенностей динамики внутрисезонной горимости растительности нами предложено использовать продолжительность вегетационного периода и определенные временные интервалы перед его началом и после окончания.

Под вегетационным периодом понимается время, когда при устойчивой положительной температуре воздуха происходит активное функционирование лесной растительности, поэтому он определялся как часть календарного года с устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше 5 °C, а его продолжительность - по датам перехода температуры через это пороговое значение. Пред- и поствегетационные периоды рассматривались как временные интервалы между 0°С и +5 °C и +5 °C и 0°С весной и осенью соответственно. Выбор интервалов произведен с учетом тех климатических особенностей региона, которые влияют на влажность почвы и высыхание растительности. Первый интервал характеризует наступление весны, за начало которой принято устойчивое повышение температуры выше 0°С, поскольку оно совпадает с началом интенсивного снеготаяния, уменьшением безморозных погод (до 20 %). Он относится к первому фенопериод у, так называемой «голой весне» -до появления листвы на деревьях. Последний интервал определяет условия высыхания растительных горючих материалов осенью, когда на фоне снижения температуры наблюдается уменьшение количества осадков, листопад, увядание травостоя и превращение его в ветошь [14].

Показатели климатической пожарной опасности рассчитаны по уравнению В. Нестерова [5], поскольку предварительно показана предпочтительность использования его при ежедневной оценке пожарной опасности в условиях муссонного климата средних широт [11]. Определение классов пожарной опасности (КПО) проведено с использованием шкалы, предложенной для территории Хабаровского края и ЕАО [12].

Для проведения исследования разработана ГИС, содержащая базы метеорологических данных, программное обеспечение для выбора временных интервалов, выделения их метеорологических характеристик, расчета показателей, определения классов опасности по региональным шкалам и построения электронных карт.

Результаты.

В среднем многолетняя продолжительность пожароопасного сезона по природным факторам (потенциальная) составляет 194 дня, наименьшая наблюдается на севере Хабаровского края (164 дня, Охотский муниципальный район), наибольшая на территории ЕАО (212 дней); продолжительность по природно-антропогенным факторам (фактическая) в этом направлении изменяется от 59 до 197 дней (табл. 1).

В малоосвоенных северных районах фактическая продолжительность пожароопасных сезонов снижается по сравнению с природной на 50-70 %, в центральных районах со средней освоенностью - на 30-50 %, в южных - с большой плотностью населения только на 30 %. Таким образом, определение длительности пожароопасных сезонов должно проводиться с учетом освоенности территории: для малоосвоенных - по датам первого и после-

Та блиц а 1

Средняя многолетняя продолжительность пожароопасных сезонов в муниципальных районах Хабаровского края и в Еврейской автономной области

|

№ |

Субъект (муниципальный район) |

Плотность населения (чел./кв. м.) |

Продолжительность, дни |

||||||

|

по природным факторам |

по природно-антропогенным факторам |

А* |

|||||||

|

минималь ная |

максималь ная |

средняя |

минималь ная |

максималь ная |

средняя |

||||

|

1 |

Охотский |

0,07 |

135 |

195 |

164 |

41 |

87 |

59 |

105 |

|

2 |

Аяно-Майский |

0,02 |

121 |

173 |

165 |

42 |

87 |

65 |

100 |

|

3 |

Тугуро-Чумиканский |

0,03 |

102 |

192 |

171 |

54 |

91 |

72 |

99 |

|

4 |

Николаевский |

2,37 |

130 |

184 |

173 |

49 |

69 |

59 |

114 |

|

5 |

Ульчский |

0,6 |

155 |

214 |

197 |

81 |

107 |

94 |

103 |

|

6 |

им. Полины Осипенко |

0,19 |

157 |

198 |

192 |

64 |

79 |

72 |

120 |

|

7 |

Солнечный |

0,17 |

173 |

214 |

195 |

103 |

115 |

109 |

86 |

|

8 |

Верхнебуреин-ский |

0,5 |

173 |

214 |

209 |

147 |

150 |

149 |

60 |

|

9 |

Советско- Гаванский |

2,92 |

176 |

214 |

198 |

169 |

187 |

178 |

20 |

|

10 |

Ванинский |

1,63 |

173 |

214 |

205 |

150 |

162 |

156 |

49 |

|

И |

Ком сом оль ский |

1,26 |

172 |

214 |

192 |

207 |

214 |

211 |

1 |

|

12 |

Хабаровский |

3,86 |

196 |

214 |

212 |

137 |

148 |

142 |

23 |

|

13 |

Амурский |

4,34 |

167 |

214 |

191 |

172 |

191 |

182 |

9 |

|

14 |

Нанайский |

0,78 |

173 |

214 |

203 |

161 |

182 |

171 |

32 |

|

15 |

им. Лазо |

1,53 |

173 |

214 |

209 |

170 |

220 |

195 |

14 |

|

16 |

Бикинский |

11,32 |

173 |

214 |

209 |

170 |

220 |

195 |

14 |

|

17 |

Вяземский |

5,95 |

173 |

214 |

209 |

170 |

220 |

195 |

14 |

|

18 |

ЕАО |

5,11 |

203 |

214 |

212 |

175 |

225 |

197 |

15 |

|

19 |

Средние значения |

2,36 |

163 |

207 |

194 |

126 |

153 |

117 |

54 |

Примечание: * А - разность между средней продолжительностью по природным и природно-антропогенным факторам.

днего пожара, для освоенных - по датам установления схода снежного покрова.

Выявлено, что продолжительность пожароопасных сезонов по природным и природно-антропогенным факторам (у) является функцией географической широты метеостанции (х):

у = 1,03х2 - 120,54х + 3592,9, (1)

у = 0,41х2 - 50,43х + 1687,8, (2) где: 15У276; 130°58'<х>142° 13' при изменении N (долгота) от47°44' до57°39'.

Корреляционная связь уравнений составляет 0,8 и 0,87 соответственно, что позволяет в полной мере использовать их для заблаговременного определения длительности пожароопасных сезонов на исследуемой территории.

Максимальная длительность особоопасных периодов, когда вся растительность находится в состоянии «пожарной зрелости», определенная по сумме дней с IV и V классами пожарной опасности по условиям погоды, не претерпевает существенных изменений в меридиональном направлении, изменяясь от 54 дней на севере до 59 в центральной части и 76 в Среднем Приамурье, что составляет от10 до18 % от всего сезона горимости (табл. 2).

Средняя многолетняя продолжительность предвеге-тационных периодов составляет 21 день, она уменьшается в направлении с севера на юг от 32 (Охотский район Хабаровского края) до 13-15 дней (Хабаровский район Хабаровского края и ЕАО), вегетационные периоды увеличиваются в том же направлении от 110 до 178 дней, а длительность поствегетационных остается сравнительно постоянной (12-17 дней) (табл. 3).

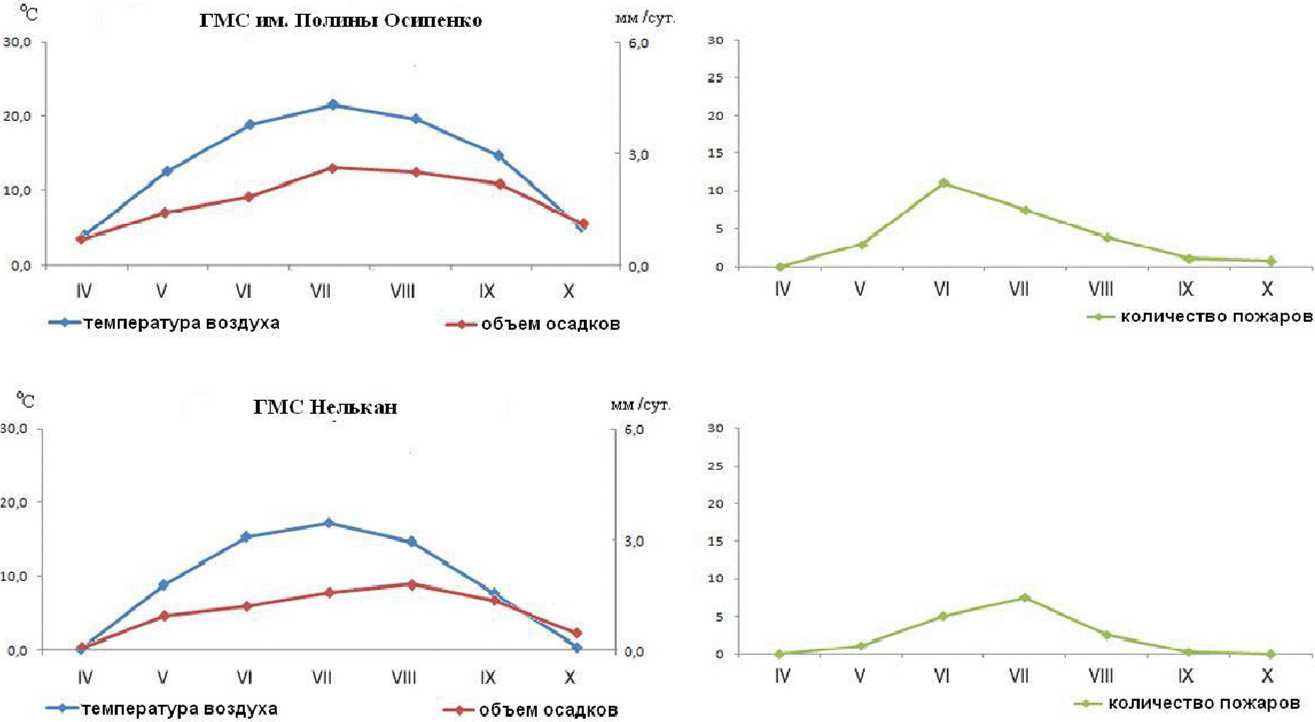

Формирование пожарной зрелости растительности в эти периоды в северных, центральных и южных районах происходит при различных сочетаниях температуры, влажности воздуха и количества осадков, обусловленных географическим расположением и сложной орографией восточной окраины азиатского континента, омываемого морями Тихого океана, что приводит к внутри и межгодовому характеру изменчивости погоды как в меридиональном, так и в широтном направлении. Ниже приведена общая характеристика параметров, определяющих пирологические особенности климата различных частей Дальнего Востока России [2, 4, 9, 12].

В северных районах предвегетационный период (весна) прохладный с недостаточным увлажнением. Например, в апреле морозные погоды составляют 40-60 % от общего количества дней, среднемесячная температура

Многолетняя продолжительность периодов с суммой дней с IV-V классами пожарной опасности по условиям погоды

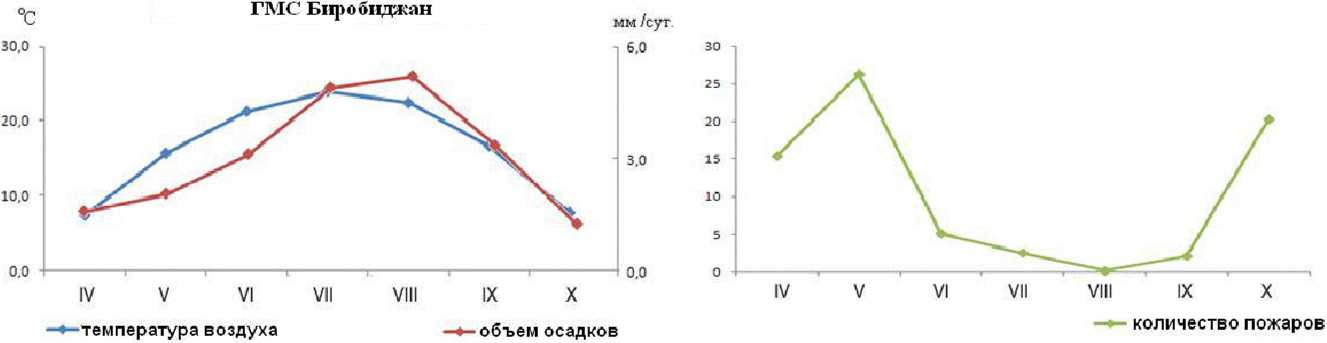

В центральных районах перечисленные выше закономерности в общих чертах сохраняются: весной преобладает невысокая положительная температура (3,3-11,2°С) при 84-120 мм осадков, летом температура и количество осадков возрастают до 18,8-21,6°С и 148-235 мм соответственно (им. П. Осипенко, 99 % обеспеченности). Осенью при переходе через 5°С наступление устойчивых отрицательных температур и умеренное или избыточное увлажнение приводят к увеличению влагоемкос-ти ветоши.

В южных районах Дальнего Востока России весна сухая и теплая: средняя дневная влажность равна 40-50 %, а в продолжительные периоды без дождя воздух становится еще суше: за апрель-май насчитывается в среднем 10-15 суток, когда влажность воздуха оказывается ниже 30 %. Кроме того, ветер вместе с солнечной инсоляцией вызывает испарение незначительного снежного покрова, в результате чего большая его часть исчезает до начала оттаивания почвы, это способствует быстрому высы ханию почв и наземных горючих материалов. Летом на фоне значительных положительных температур в июле и августе выпадает максимальное количество осадков, относительная влажность в долине р. Амур колеблется в пределах 65-70 %. Сильные и очень сильные дожди в Приамурье обусловлены полярно-фронтальными циклонами, на активизацию которых часто оказывают влияние тайфуны, выходящие на восточные и центральные районы Китая. Осенью одновременно с понижением температуры относительная влажность уменьшается и приближается к весеннему минимуму (40-50 %).

Значения максимальной дневной температуры воздуха и суточного количества осадков положены в основу расчета комплексного показателя оценки ежедневной пожарной опасности растительности по условиям погоды [5]. Как видно из данных, приведенных в табл. 4, он имеет наибольшее значение в вегетационный период и вероятность возникновения пожаров уменьшается с севера на юг; весной создаются условия для горения растительных материалов в Охотском и Верхнебуреинском, осенью - в Комсомольском районах и в ЕАО.

Следовательно, на севере и в центральных районах Хабаровского края температурно-влажностные характеристики способствуют возникновению одного летнего максимума пожарной опасности, в то время как для Среднего Приамурья характерны большие периоды, когда на фоне высоких температур наблюдается низкая влажность почв и воздуха в сочетании с сухими ветрами, что

Сроки наступления и продолжительность предвегетационного, вегетационного и поствегетационного периодов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области [9]

|

№ п/п |

Субъект (муниципальный район) |

Гидр ом ете останция |

Сроки наступления и продолжительность, дни |

||

|

от 0 до +5°C |

от +5 до +5°С |

от +5 до 0°С |

|||

|

1. |

Охотский |

Арка |

09.05-9.06 32 |

09.06-28.09 110 |

28.09-10.10 13 |

|

2. |

Аяно-Майский |

Нелькан |

28.04-14.05 18 |

14.05-21.09 129 |

21.09-05.10 14 |

|

3. |

Николаевский |

Николаевск |

28.04-21.05 25 |

21.05-07.10 138 |

07.10-21.10 15 |

|

4. |

Ульчский |

Богородское |

18.04-12.05 26 |

12.05-08.10 148 |

08.10-20.10 15 |

|

5. |

им. Полины Осипенко |

им. П. Осипенко |

17.04-07.05 21 |

07.05-05.10 15 |

05.10-17.10 12 |

|

6. |

Советско-Гаванский |

Совгавань |

12.04-15.05 34 |

15.05-15.10 152 |

15.10-30.10 15 |

|

7. |

Ком сом оль ский |

Ком с ом ольск-на-Амуре |

10.04-30.04 20 |

30.04-10.10 162 |

10.10-24.10 14 |

|

8. |

Хабаровский |

Хабаровск |

06.04-19.04 13 |

19.04-15.10 178 |

15.10-27.11 13 |

|

9. |

Верхне буреинский |

Сутур |

01.05-22.05 19 |

01.05-2.10 153 |

02.10-15.10 14 |

|

10. |

Еврейская автономная область |

Бира |

07.04-22.04 15 |

22.04-09.10 169 |

09.10-22.10 14 |

|

И. |

Ек атерино -Ник оль ское |

04.04-19.04 21 |

19.04-13.10 174 |

13.10-26.10 17 |

|

|

12. |

Средняя продолжительность |

22 |

149 |

14 |

|

Примечание: числитель - даты наступления, знаменатель - продолжительность.

Та блиц а 4

Среднесуточное значение комплексного показателя пожарной опасности по условиям погоды на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области

|

№ п/п |

Субъект (муниципальный район) |

Гидрометеорологическая станция |

Температурный инте |

звал, °C |

|

|

от 0 до +5 |

от +5 до +5 |

от +5 до 0 |

|||

|

Значение показателя |

|||||

|

1. |

Охотский |

Арка |

1210 |

1456 |

732 |

|

2. |

Аяно -Майе кий |

Нелькан |

381 |

1635 |

488 |

|

3. |

Николаевский |

Николаевск |

32 |

1000 |

372 |

|

4. |

Ульчский |

Богородское |

268 |

1023 |

321 |

|

5. |

им. Полины Осипенко |

им. П. Осипенко |

756 |

1174 |

914 |

|

6. |

Советско-Г аванский |

Совгавань |

513 |

765 |

742 |

|

7. |

Комсомольский |

Комсомольск-на-Амуре |

554 |

826 |

900 |

|

8. |

Хабаровский |

Хабаровск |

444 |

894 |

795 |

|

9. |

Верхне буреинский |

Сутур |

1193 |

822 |

803 |

|

10. |

Еврейская автономная область |

Биробиджан |

593 |

955 |

1148 |

Примечание: по данным 1960-2010 гг.

способствует более интенсивному высыханию источников горения по сравнению с другими районами и возникновению нескольких максимумов повышенной пожароопасности территории по метеорологическим условиям в течение всего пожароопасного сезона, который длится с апреля по октябрь (рис. 2).

При этом следует иметь в виду, что реализация этих условий зависит и от наличия антропогенных источников возникновения огня, в первую очередь, от плотности населения, которая изменяется с севера на юг в противоположном направлении.

Рис 2. Температурно-влажностные характеристики и распределение пожаров в северных (ГМС Налькан), центральных (ГМС им Полины Осипенко) районах Хабаровского края и на территории Еврейской автономной области (ГМС Биробиджан)

Вывод: внутрисезонное распределение горимости растительности на Дальнем Востоке России, определяемое температурой, количеством осадков и влажностью воздуха, приводит к образованию максимумов пожароопасности, приуроченных к определенному временному периоду в зависимости от географического расположения района.

Список литературы Особенности формирования пожароопасных сезонов и периодов на Дальнем Востоке России

- Андреев Ю. А. Влияние антропогенных и природных факторов на возникновение пожаров в лесах и населенных пунктах: автореф. дис. … д-ра тех. наук. М., 2003. 45 с.

- Витвицкий Г.Н. Климат//Южная часть Дальнего Востока. М.: Изд-во АН СССР, 1969. 422 с.

- Глаголев В.А., Коган Р.М. Шкала классов пожарной опасности по метеоусловиям климата средних широт//Лесное хозяйство. 2012. № 1. С. 44-46.

- Ивашенников Ю.К. Физическая география Дальнего Востока России. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. 322 с.

- Кац А.Л., Гусев В.Л., Шабунина Т.А. Методические указания по прогнозированию пожарной опасности в лесах по условиям погоды. М.: Гидрометеоиздат, 1975. 16 с.

- Коган Р.М., Соколова Г.В., Глаголев В.А. Методика автоматизированного прогноза пожарной опасности Приамурья и оценка ее эффективности//Метеорология и гидрология. 2006 № 12. С. 45-53.

- Курбатский Н.П. Определение степени пожарной опасности в лесах//Лесное хозяйство. 1957. № 6. С. 52-57.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Ч. 1-6. Вып. 25. Хабаровский край, Амурская область. Спб.: Гидрометеоиздат, 1992. 588 с.

- Петров Е.С., Новороцкий П.В., Леншин В.Т. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной области. Владивосток-Хабаровск: Дальнаука, 2000. 172 с.

- Пожарные риски. Вып. 3. Прогнозирование динамики пожарных рисков/под ред. Н.Н. Брушинского. М.: ФГУ ВНИИПО, 2005. 64 с.

- Сверлова Л.И., Костырина Т.В. Засуха и лесные пожары на Дальнем Востоке России. Хабаровск: Хаб. кн. изд-во, 1995. 117 с.

- Соколова Г.В., Коган Р.М., Глаголев В.А. Пожарная опасность территории Среднего Приамурья: оценка, прогноз, мониторинг. Хабаровск: ДВО РАН, 2009. 265 с.

- Софронов М.А., Голдамер И.Г., Волокитина А.В., Софронова Т.М. Пожарная опасность в природных условиях. Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева, 2005. 330 с.

- Софронов М.А., Волокитина А.В. Пирологическое районирование в таежной зоне. Новосибирск: Наука, 1990. 205 с.

- Schmuck G, Jesъs S., Camia A. at all. Forest Fires in Europe 2009. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2010. 83 p.