Особенности формирования природно-технических систем и обусловливающие их физические процессы

Автор: Лебухов В.И.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Производственно-технические системы

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Освоение прирусловых долин сопровождается выносом в водные объекты сконцентрированных в аллювиальных отложениях глинистых минералов, представленных частицами различной крупности. Повышенное содержание дисперсной минеральной фазы, изменяя физические и химические свойства воды и нарушая функционирование водных экосистем, приводит к деградации и разрушению их структуры. Проведённые автором численные оценки показывают, что для реальных дисперсий с повышенным содержанием твёрдого, при температуре воды близкой к 0ºС, седиментационно устойчивы не только коллоиды и сверхтонкие, но также тонкие частицы (до 110 мкм), способные переноситься водотоками на значительные расстояния изменяя биоценозы прилегающих территорий. Показано, что при последовательном расположении предприятий загрязнение возрастает пропорционально увеличению их числа и снижению порядка водотока.

Прирусловые долины, водные объекты, физические и химические свойства воды, функционирование водных экосистем

Короткий адрес: https://sciup.org/14319489

IDR: 14319489

Текст научной статьи Особенности формирования природно-технических систем и обусловливающие их физические процессы

Природная специфика большей части территории регионов Дальнего Востока и Сибири (свыше 70 %) характеризуется необычайно высокой уязвимо- стью природных комплексов по отношению к хозяйственной деятельности человека, что находит выражение, как минимум, в двух обстоятельствах. Во- первых, в более высокой, чем в экосистемах европейской части России, их трансформации при идентичной нагрузке, во-вторых, в более экстремальных и соответственно более затратных условиях ведения хозяйства. И первый и второй факторы прямо и опосредованно проявляются в формировании экологической ситуации. В регионе основная масса производств представлена горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, которые размещены в гористой местности и приурочены к водотокам. В процессах горной добычи и технологического передела образуется большое количество тонкодисперсных взвесей, эти взвеси концентрируются в технологических, промывных, ливневых водах, и в итоге значительная их часть выносится водотоками с территории полигонов и попадает в речную систему.

При освоении прирусловых долин в водные объекты (озёра, реки, ручьи) неизбежно попадают сконцентрированные в аллювиальных отложениях глинистые минералы, представленные частицами различной крупности. Размеры этих частиц варьируют в широких пределах – от нескольких тысяч до долей микрона. Различают грубые частицы: их размеры превышают 500 мкм; частицы средней крупности – от 500 до 100 мкм; тонкие частицы, эффективный диаметр которых лежит в пределах 100–40 мкм;

сверхтонкие частицы, гидравлическая крупность которых находится в интервале 40–0,2 мкм. Если объекты имеют характерные размеры, менее 0,2 мкм, их определяют как коллоиды (золи) [1]. Сверхтонкие частицы и золи природных взвесей представляют в совокупности тонкодисперсные частицы.

Повышенное содержание тонкодисперсной минеральной фазы изменяет физические и химические свойства воды, при этом нарушается функционирование структур водных экосистем и они разрушаются, увеличивается число рыб с патологией, сопровождающейся накоплением токсичных элементов и тяжёлых металлов в их внутренних органах и мышцах, снижаются биоразнообразие, численность и биомасса населяющих водоёмы гидробионтов. В работе [2] описан факт значительного пространственного нарушения (вынос мутного шлейфа примерно на 20 км вдоль водотока) биоценоза реки Биллях в 2005 г., вызванного прорывом дамбы. Как следствие, у рыб повсеместно наблюдались ослизнение и бледность жабр, из бентосного сообщества выпали пиявки, личинки хиро-монид, жуков, подёнок, веснянок и ручейников, общая численность зоопланктона снизилась до 65 экз./м3 (при фоновой численности = 5300 экз./м3), а биомасса упала до 1,5 мг/м3 (фоновая = 329 мг/м3).

Особо сильному антропогенному давлению водные системы подвержены в зоне влияния горных предприятий и их вспомогательных служб, так как именно они аккумулируют воздействие всех негативных процессов и загрязнений наземных экосистем. Практически во всех обследованных водотоках превышена предельно допустимая концентрация для ряда химических веществ, в частности: концентрация соединений фосфора (первый класс опасности) превышает ПДК для рыбохозяйственных водоёмов в десятки – сотни раз, ртути в 1,5 – 9 раз, повышено содержание соединений Cd, Se, Zn, B, Cu, Pb, взвешенных частиц. В загрязнённых водотоках повсеместно отмечено снижение видового состава, численности, биомассы гидробионтов [3]. Деградация водных сообществ развивается пропорционально уровню техногенной трансформации среды обитания гидробионтов.

Особую опасность для гидробионтов представляют тонкодисперсные частицы, что обусловлено двумя факторами: крайне низкой скоростью осаждения частиц и их крайне высокой удельной поверхностью, а значит, и высокой сорбционной способностью, определяющей биологическую и физикохимическую активность этих объектов.

Для частиц дисперсной фазы ≤ 0,5 мкм активно проявляется эффект бро- уновского движения, которое поддерживает их равномерное распределение в объёме дисперсии, и такие частицы практически не осаждаются. Транзит более крупных частиц в естественном водотоке имеет сложный характер, но для описания их движения можно вос- пользоваться традиционными представлениями физики сплошных сред [4], приняв во внимание то, что на помещенную в жидкость твёрдую сферическую частицу действуют:

сила тяжести

P = WT ⋅ ρ T ⋅ g = ⋅ π ⋅ RT ⋅ ρ T ⋅ g , (1)

Архимедова сила выталкивания

R = WT ⋅ ρ Ж ⋅ g = ⋅ π ⋅ RT 3 ⋅ ρ Ж ⋅ g , (2)

гидравлическое сопротивление среды, вызванное падением частицы

F = 6 ⋅ π ⋅Ψ ⋅ R ⋅ V , (3)

где Ψ0 – характеристическая вязкость среды; с – весовая концентрация в ней твёрдой фазы; WT – объём частицы; ρТ и ρЖ – соответственно плотности частицы и жидкости; g – ускорение свободного падения; V – скорость падения частицы; RТ – радиус частицы. Следует отметить, что представленный выражением (1.3) закон Стокса справедлив только для медленных частиц, имеющих малые радиусы. Движение более крупных и быстрых частиц описывается иной формулой гидравлического сопротивления, которая имеет следующий вид:

F = 6 ■ п ■¥„■ RT ■ V J 1 + 3 ■ Р Ж ^--- T- + ... I ,

0 T ( 8 T J

I p ж ■ V ■ RTI где величина I I называется

-

I T J

числом Рейнольдса. Когда число Рейнольдса велико, возникает турбулентность, и гидравлическое сопротивление среды возрастает пропорционально квадрату скорости частицы: F « V 2 [5].

Воспользуемся формальным условием баланса сил P + F + R = 0 и, подставив в него вышеприведённые соотношения, проведя необходимые преобразования и раскрыв полученное выраже- ние, в явном виде найдём зависимость между скоростью осаждения частицы, её размером и характеристиками среды:

-

2 1 R

-

V = RT'Tg'(Рт -Рж)—= Const• Y. (4)

Характеристическая вязкость дисперсии при небольших концентрациях твёрдой фазы с достаточной точностью соответствует динамической вязкости воды, которая приведена в таблице для интервала температур от 0 до 20 ºС [6, 7].

Таблица – Зависимость динамической вязкости воды Ψ от температуры при нормальном давлении

|

Температура (ºС) |

0 |

4 |

6 |

8 |

10 |

12 |

14 |

16 |

18 |

20 |

22 |

|

Ψ∙103 (Па∙с) |

1,721 |

1,567 |

1,473 |

1,386 |

1,308 |

1,237 |

1,172 |

1,112 |

1,057 |

1,005 |

0,960 |

Из анализа выражения (4) следует, что при низкой температуре промывной воды в ней способны накапливаться более крупные частицы, следовательно, гранулометрический состав взвесей, относящихся к тонкодисперсным фракциям, изменяется не только в зависимости от состава вмещающих пород, но и от широтной расположенности предприятия и сезонности проведения горных работ. В работе [8] показано, что в сильно разбавленных дисперсиях при комнатной температуре скорость осаждения глинистых частиц размером 5 мкм составляет 11,5 мм/час, значит, приняв во внимание соотношение (4), можно сделать вывод о том, что при температуре воды, близкой к 0ºС, размер частиц, осаждающихся с той же скоростью, возрастёт примерно в √2 раз до 7,2 мкм.

Ливневые воды, формирующие стоки с поверхности нарушенных территорий, дорог, селитебной зоны, промыв- ные и сточные воды предприятий далеки от идеальных разбавленных дисперсий, концентрация твёрдого в них велика, а гранулометрический и минеральный состав варьирует в широких пределах, поэтому необходимо рассматривать седиментацию отдельной частицы в условиях её стеснённого падения.

В работе [9] выведена формула вязкости однородной дисперсии, представленной малыми сферическими частица- ми с плотностью n:

ло предложено уравнение, связывающее скорость стеснённого падения разнородных частиц V ст с их суммарной объёмной концентрацией в жидкости:

V cm = V ee -( 1 - Y ) - ( 1 - Y)% • ( I - 2,5 • Y ) , (7)

где γ – объёмная концентрация твёрдого в дисперсии, V св – скорость свободного падения частиц в жидкости. В работе [12] рассмотрен вариант, в котором стеснённость условий падения частицы характеризуется не объёмным, а весовым содержанием твёрдого компо-

T = •

к 3 7

= const • n • R 3. (5)

нента в пульпе:

Подставив (5) в (4) получим:

V = V • ст св

1 - ¥~ к 1 max 7

V = const RT • n

.

где Т i – действительное весовое содержание твёрдой фазы во взвеси; T max –

Анализ соотношения (6) показывает, что увеличение концентрации частиц в дисперсии приводит к повышению её седиментационной устойчивости, при этом фактор крупности частиц становится менее значимым, то есть седиментационно устойчивыми становятся более грубые суспензии. С.С. Забродским [10] под-тверждёна обратная зависимость между концентрацией частиц и их скоростью при рассмотрении гидродинамической модели потока в приближении Тодеса-Розенбаума.

Процесс стеснённого падения частиц в приближении реальной дисперсии нигде теоретически не описан, но для оценочных расчётов А.М. Годэном [11] бы- максимально возможное процентное содержание, определяемое по формуле:

T™ =----- ^^ 100%. (9)

(^Pт - Рж ) + ' PЖ

П

Найденным для реальной разбавленной дисперсии численным значением V ст можно воспользоваться для определения значения критического (максимального) диаметра частиц, образующих устойчивую систему. У реальных природных дисперсий плотность вмещённой фазы примем равной 2,5 кг/м3 (что соответствует средней плотности глинистых минералов [13]), g = 9,8 м/с2, плотность воды в рабочих интервалах температур с хорошей точностью равна

1000 кг/м3, отношение т/ж в реальных стоках изменяется от 1 до 10 г/дм3. Упростим формулу (4), подставив реальные значения:

V « 3,3 ■ R- . (10) т

С помощью соотношения (7) оценим размер частицы, которая выпадает со скоростью 11,5 мм/ час из дисперсии, имеющей т/ж = 2,5 г/дм3, что соответствует γ = 10–3:

-

V- = 33 ■ R T ■ ( l '" M1 —" ) 2 ■ ( l - 2’5 ■ Y ) ^ R 2 = 6,603' 1' ^ R K 0,0813 ^мм) = 81 мкм.

Проведённые численные оценки показывают, что со снижением температуры воды и с повышением содержания взвесей в ней повышается седиментационная устойчивость частиц, в частности увеличение концентрации твёрдого до 2,5 г/л приводит к ситуации, когда частицы размером ~80 мкм осаждаются со скоростью, характерной для 5 микронных частиц, а если учесть температурную зависимость, отражённую в формуле (4), то можно утверждать, что в реальных дисперсиях при температуре, близкой к 0ºС, седиментационно устойчивыми становятся не только коллоиды и сверхтонкие, но также тонкие частицы с размерами до 110 мкм, которые способны переноситься водотоками на очень значительные расстояния, изменяя биоценозы прилегающих территорий.

Экологические последствия техноген- ного вмешательства определяются не только используемыми технологиями и объёмами производства при освоении прирусловых территорий, но и особенностями строения речной системы. Среди этих особенностей ведущую роль играют орография водосборной площади, густота и разветвлённость речной сети, уклон речных долин и дебет единичных водотоков.

В южной части Дальневосточного региона России наиболее освоена территория речного водосбора реки Амур, которая формировалась в течение огромного отрезка геологического времени. Расположенная в пределах Сибирской платформы горная северозападная часть оформилась как континент еще в раннем докембрии; образование западных горных массивов Хин-гано-Буреинского и Ханкайского началось в нижнем палеозое; наращивание территории на востоке происходило за счет складкообразования по периферии платформ и срединных массивов, в результате чего Сибирская и Китайская докембрийские платформы в конце палеозоя – мезозое оказались скрепленными палеозойскими и раннемезозойскими складчатыми сооружениями; свое геосинклинальное развитие продолжили восточная часть Сихотэ-Алиня, Сахалин и Курильская островная дуга; в мезозое происходило образование ряда межгорных депрессий, являющихся основани- ем большей части дальневосточных равнин; на границе мезозоя с палеогеном формировались горы Сихотэ-Алинь, а в неогене – острова Курильской гряды, где эндогенные процессы продолжают активно протекать и в настоящее время. Рельеф до наших дней повсеместно подвергается размыву и денудации на фоне дифференцированных подвижек отдельных блоков. Детальное рассмотрение карты территории показывает следующее:

– водосборная площадь имеет гористый рельеф;

– речная сеть сильно разветвлена и характеризуется высокой густотой;

– основное количество месторождений, а значит, и горнодобывающих предприятий, дислоцировано на притоках высоких порядков;

– большинство водотоков системы представлено горными реками с достаточно высокими скоростями течения;

– для региона наиболее типично последовательное расположение нескольких добывающих предприятий вдоль водотоков различного порядка.

При доминирующем в настоящее время способе очистки вод посредством их последовательного отстаивания в каскаде прудов-отстойников, тонкодисперсные минеральные примеси не извлекаются из воды и сбрасываются в речную сеть.

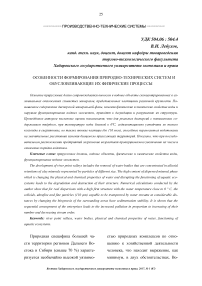

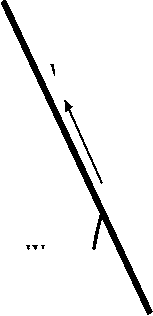

Величина этого вида загрязнения природных вод в случае последовательного расположения источников (предприятий) возрастает по кумулятивной кривой пропорционально увеличению числа предприятий и снижению порядка водотока в речной системе (см. рисунок).

W n

Фоновая концентрация тонкодисперсных частиц t ф = const

Концентрация тонкодисперсных частиц в сбросе = t i Водозабор W i

Водозабор W 1 Концентрация тонкодисперсных частиц в сбросе = t 1

Водозабор W 2 Концентрация тонкодисперсных частиц в сбросе = t2

Предприятие 1

w „ главный

W 1

n-1

Дебит водотока

Предприятие

Концентрация техногенных тонкодисперсных частиц

Рисунок – Принципиальная схема формирования техногенных загрязнений водотоков тонкодисперсными взвесями при разработке россыпей

Для водотока высокого порядка ( n ), на котором эксплуатируется несколько ( N ) месторождений, общий сброс в него тонкодисперсных фракций ( T n ) составит:

w n пр. w ,

'' i ■ ср .

где W i ср. соответствует усреднённому для этих предприятий водозабору.

i = N

T n = Z W ■ t. , (11)

i = 1

если считать, что происходит сброс с нормативным загрязнением, то t i = t норм. , И T n = Z W ■ t . , где N — число пред- i = 1

приятий на водотоке nго порядка, W i – водозабор, обеспечивающий нужды iго предприятия. Тогда уровень загрязнения

При освоении территорий в верховьях водотоков высокого порядка загряз-

нению тонкодисперсными взвесями подвергаются все водотоки речной системы, включая и ствол (главную реку). Общее количество твёрдых взвесей при

этом интегрально возрастает по мере

этого водотока ниже места впадения сто-

ков последнего предприятия составит:

t

n

T n W n

i=N у W ■ t i норм.

i = 1 __________________

W n

,

где W n – общий дебет водотока nго порядка, на котором размещено N объектов.

Анализ выражения (12) показывает, что необходимость соблюдения норма-

снижения порядка притока в системе, а удельный показатель замутнения вод ( t гл ) изменяется обратно пропорционально дебиту принимающих загрязнение водотоков ( W гл ):

f = NN 2

^ j = N 1 / i = Nn \ Л

z z z w . ■ t ,

f = 1

tгл

к

j = 1 V i = 1

w гл

.

Особенно чувствительны к подобным воздействиям водотоки, в которых нере-

тивного показателя по водотоку в целом приводит к ограничению числа последовательно расположенных предприятий даже в том случае, когда каждое их них соблюдает нормативные требования к стоку. Максимально возможное по условиям экологической безопасности для водотока число предприятий на нём ( N пр. ) составит:

стятся проходные анадромные виды, представленные в бассейнах рек Дальнего Востока тихоокеанскими лососями.

Сохранение рыбохозяйственного и биосферного значения прирусловых долин и водотоков российского Дальнего Востока является важнейшим условием освоения гигантской по площади территории. Если это условие не будет соблюдено, то страна рискует остаться как без изъятых и невозобновимых минеральных ресурсов, так и без базы для возобновляемых биологических ресурсов, а значит, и без собственного будущего.

Список литературы Особенности формирования природно-технических систем и обусловливающие их физические процессы

- Химическая энциклопедия: в 5 т./под ред. И. Л. Кнунянца. М.: Сов. энциклопедия. 1988.

- Резник И. В. Экологическое состояние рек Унгра и Чульман (бассейн р. Алдан, Южная Якутия): дис. … канд. биолог. наук./И. В. Резник. Владивосток: 2011. 119 с.

- Современное состояние окружающей среды на территории Куранахского проекта: отчёт по НИР. Якутск, 1998.

- Исихара А. Статистическая физика/А. Исихара. М.: Мир, 1973. 472 с.

- Хуанг К. Статистическая механика/К. Хуанг. М.: Мир, 1966. 520 с.

- Дубровский И. М. Справочник по физике/И. М. Дубровский, Б. В. Егоров, К. П. Рябошапка. Киев: Наукова думка. 1986. 558 с.

- Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы/под ред. О. С. Богданова, В. И. Ревнивцева. М.: Недра, 1972. 446 с.

- Никулин И. И. Экспресс-приёмы выделения тонкодисперсных минералов из цемента осадочных пород/И. И. Никулин//Вестник ВГУ. 2010. № 1. С. 286-292. (Геология).

- Ландау Л. Д. Теоретическая физика: учеб. пособие: в 10 т./Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. М.: Гос. изд. технико-теор. лит. 1953. Т.6. 473 с.

- Забродский С. С. Гидродинамика и теплообмен в псевдоожиженном слое/С. С. Забродский. М. -Л.: Изд-во ГЭИ. 1963. 120 с.

- Годэн А. М. Основы обогащения полезных ископаемых/А. М. Годэн. М.: Металлургиздат, 1946. 250 с.

- Олевский В. А. Конструкция и расчёт механических классификаторов и гидроциклонов/В. А. Олевский. М.: Углетехиздат, 1958. 256 с.

- Браун К. Минералогическая энциклопедия/К. Браун; под ред. К.Фрея. Л.: Недра, 1985. С. 200-206.