Особенности формирования, размещения и оптимизации особо охраняемых территорий Воронежской области

Автор: Нестеров Ю.А., Акулова Е.А.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 16 т.4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы территориальной организации особо охраняемых природных территорий Воронежской области. Выявлены закономерности их размещения относительно сельских поселений и транспортной сети, оценены удаленности охраняемых территорий от них. Определена приуроченность к склоновым поверхностям различной крутизны и экспозиций. Перспективные территории для поиска новых охраняемых территорий предложено искать за пределами самых широких зон удаленности от населенных пунктов и транспортной сети. Пространственный анализ проводился с помощью геоинформационной системы MapInfo и модуля Vertical Mapper.

Географические особенности размещения, геоинформационные системы, зоны удаленности, особо охраняемые природные территории, пространственная организация, пространственный анализ, сочетание уклон-экспозиция

Короткий адрес: https://sciup.org/147249163

IDR: 147249163 | УДК: 502.1

Текст научной статьи Особенности формирования, размещения и оптимизации особо охраняемых территорий Воронежской области

Формирование оптимальных сетей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является главной задачей не только природоохранной деятельности, но и разработки систем регионального природопользования, обеспечивающих сбалансированное развитие субъектов Российской Федерации. Эту задачу можно рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, с точки зрения реального выполнение функций охраны в отношении компонентов природы, природного комплекса в целом и, как следствие, разнообразия мест обитания редких и тривиальных растений и животных, составляющих биологическое разнообразие территории, в пределах которой рассматривается поставленная задача охраны. Данная наиболее распространенная точка зрения на роль ООПТ не лишена ряда недостатков. В полном объеме региональная сеть ООПТ должна способствовать сохранению ландшафтного разнообразия регионов, что требует детальных комплексных исследований, составления крупномасштабных ландшафтных карт, разработки систематики природных комплексов, обеспечивающей сравнительный анализ ландшафтной структуры смежных субъектов РФ [3]. Во-вторых, использование ООПТ в качестве объектов просветительской деятельности, организации познавательного туризма и т.д. В любом случае оценка пространственных особенностей территориальной организации сети ООПТ выступает как ведущий фактор ее совершенствования в плане рационального размещения и оптимизации.

Формирование сети ООПТ в Воронежской области началось с заповедания части Усманского бора и последующей организации Воронежского заповедника (1923 г. на губернском и 1927 г. на республиканском уровнях). Через восемь лет после Воронежского был создан Хоперский государственный заповедник (1935 г.). Позже сеть была усилена заказниками и памятниками природы. Последняя группа наиболее многочисленна и ее становление прошло ряд этапов. Так в 1969 году было законодательно закреплено существование первых 78 памятников, в 1975 – 11, в 1980 – 31, в 1986 – 20, в 1991 – 1 и в 1998 – 16 памятников. Сейчас работы по выявлению перспективных для организации ООПТ территорий продолжаются, однако носят частный (компонентный) характер и касаются в первую очередь степных сообществ, в структуре которых обнаруживаются редкие виды растений. Сопоставление пространственного расположения ООПТ, созданных в разные годы показывает, что каждая последующая волна научных исследований и организационной работы по созданию ООПТ использовала в качестве ядра уже созданные охраняемые территории. Количественно число охраняемых территорий росло, а неравномерность возрастала, как будет показано ниже.

Еще одним важным аспектом анализа пространственного распределения ООПТ может выступать ее категория и профиль. Для памятников природы области характерно исключительное разнообразие и отсутствие четкой типологии по профилю, что сильно усложняет разработку мер по их охране, а в некоторых случаях делает ее невозможной. Следует особенно отметить, что профили памятников природы однозначно не закреплены и в государственных законодательных актах. Самая стройная и логичная типология приведена в методических указаниях по обследованию памятников природы и государственных природных заказников, разработанных Центральным государственным лесоустроительным предприятием по заказу Управления особо охраняемых лесных территорий Рослесхоза и утвержденных 11.04.1995 г. [4]. ООПТ разделяются на следующие категории:

дендрологические, ботанические, зоологические, гидрологические, геологические, палеонтологические и комплексные (ландшафтные), что также не способствует разработке целесообразной системы природоохранных мероприятий на ООПТ.

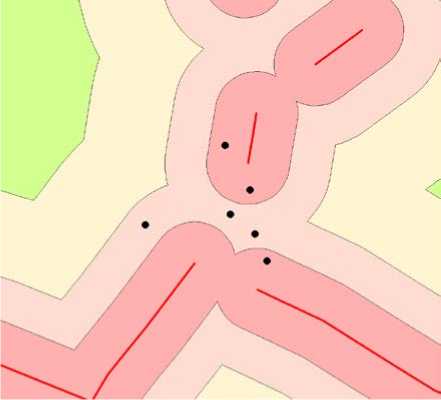

Из рисунка 1 видна крайняя неравномерность сети ООПТ Воронежской области, что и послужило предметом выявления причин, приведших к этой неравномерности. В качестве источника данных по размещению ООПТ использован «Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области» [2] и ресурс (обращение 15.10.2015 г.), все ООПТ изображены внемасштабными условными знаками, положение крупных площадных объектов – заповедников и заказников на карте показано также внемасштабными условными знаками, размещенными в центроидах объектов.

Рис. 1. Расположение ООПТ Воронежской области (все объекты показаны внемасштабными условными знаками, размещенными в центроидах ООПТ).

Неравномерность размещения ООПТ по муниципальным образованиям Воронежской области ярко прослеживается по данным таблицы 1. Отмечаются районы с количеством ООПТ от 20 до 10: Бобровский, Новоусманский, Павловский, Рамонский и очень неблагополучные районы с минимальным количеством ООПТ: Бутурлиновский, Калачеевский, Ольховатский или полным их отсутствием: Воробьевский, Каширский. Однако, даже в относительно благополучных по количеству ООПТ районах, их размещение очень далеко от оптимального в отношении пространственной организации.

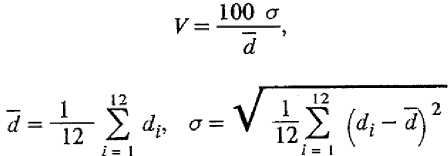

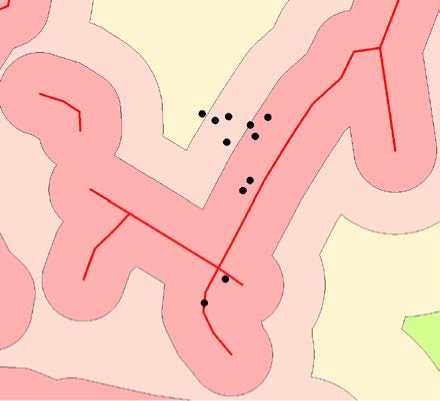

Для визуальной оценки характера распространения ООПТ в пределах Воронежской области была построена карта вариации их размещения (см. рис. 2). В основу оценки положено представление об идеально организованной территории, в пределах которой объекты размещены по сетке максимально приближенной к шестиугольной. Вариация выступает как мера отклонения от оптимального размещения и оценивается по формуле:

Для вычисления коэффициента вариации в среде MapInfo был написан макрос, позволяющий автоматизировать процесс вычисления и последующего построения карты. Полученные значения коэффициента вариации пространственно можно интерпретировать следующим образом. Величина коэффициента вариации в любом узле гексагональной решётки будет равна нулю. Иными словами, нуль – показатель полной равномерности сети. Степень увеличения коэффициента вариации может быть принята за величину неоднородности размещения точек. В пределе величина V может достигать значения 100 [1].

Для дальнейшего пространственного анализа учитывались только ООПТ статуса памятников природы. Крупные площадные объекты – заповедники и заказники – в силу больших размеров на первом этапе исследования не рассматривались. В сложившейся системе ООПТ кроме исторических и управленческих закономерностей пространственным анализом были выявлены следующие особенности. Во-первых, памятники природы в своем размещении тяготеют к сельским населенным пунктам и в значительной мере к дорожной сети (см. табл. 2). Обычно населенные пункты рассматриваются как точечные объекты и относительно точечных объектов производятся измерения удаленности от них и другие значимые параметры. К примеру, в экономико-географических исследованиях относительно точечного представления поселений оценивается показатель транспортной доступности.

Таблица 1

Размещение ООПТ различных категорий по муниципальным районам Воронежской области [5]

|

Районы |

Категории ООПТ |

|||

|

заповедники |

заказники |

памятники природы |

другие |

|

|

Аннинский |

5 |

|||

|

Бобровский |

20 |

|||

|

Богучарский |

7 |

|||

|

Бутурлиновский |

1 |

1 |

||

|

Верхнемамонский |

2 |

|||

|

Верхнехавский |

1 |

1 |

2 |

|

|

Воробьевский |

- |

|||

|

Грибановский |

1 |

6 |

||

|

Калачеевский |

1 |

|||

|

Каменский |

2 |

|||

|

Кантемировский |

1 |

5 |

||

|

Каширский |

- |

|||

|

Лискинский |

5 |

|||

|

Нижнедевицкий |

2 |

|||

|

Новоусманский |

12 |

|||

|

Новохоперский |

1 |

1 |

5 |

|

|

Ольховатский |

1 |

|||

|

Острогожский |

2 |

7 |

||

|

Павловский |

15 |

|||

|

Панинский |

1 |

4 |

||

|

Петропавловский |

2 |

|||

|

Поворинский |

1 |

3 |

||

|

Подгоренский |

1 |

6 |

||

|

Рамонский |

10 |

1 |

||

|

Репьевский |

1 |

3 |

||

|

Россошанский |

5 |

|||

|

Семилукский |

2 |

5 |

||

|

Таловский |

3 |

|||

|

Терновский |

9 |

|||

|

Хохольский |

6 |

|||

|

Эртильский |

2 |

|||

|

городской округ г. Борисоглебск |

1 |

|||

|

городской округ г. Воронеж |

1 |

18 |

||

Рис. 2. Коэффициент вариации размещения ООПТ Воронежской области.

Следует отметить, что в среднемасштабных и крупномасштабных исследованиях целесообразно рассматривать сельские поселения как площадные объекты. В лесостепной и степной зонах они могут образовывать почти непрерывные цепочки сельской селитьбы, особенно в речных долинах. Во-вторых, существует связь ряда ООПТ со склоновыми поверхностями определенной крутизны и экспозиционных параметров. Сочетание уклонов и экспозиций склоновых поверхностей представляется важным в свете получения поверхностями солнечного тепла, определяющего прогревание склонов, режим увлажнения почвенного покрова и расход почвенной влаги в весеннее время, что особенно важно для степных природных комплексов. Однако последняя зависимость, с аналитической точки зрения, требует детальной методической проработки. В статье приводятся первоначальные сведения о расположении ООПТ по склоновым поверхностям (см. табл. 3).

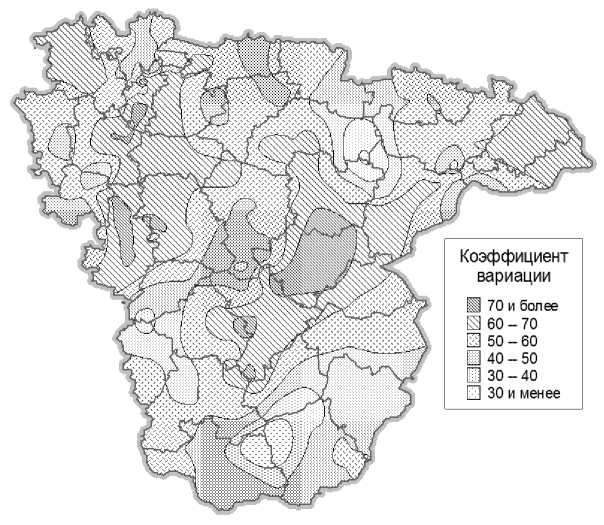

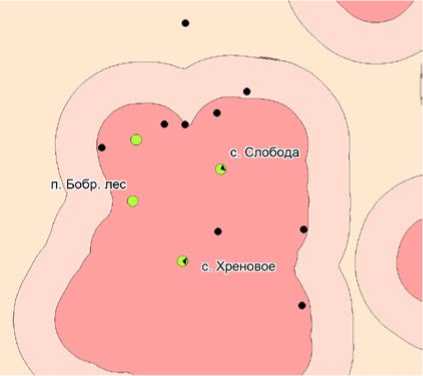

Анализ размещения ООПТ заключался в подсчете их количества в пределах кольцевых буферных зон, построенных в MapInfo 9.0. Учитывая, что площади некоторых ООПТ достаточно крупные (несколько сотен гектаров) из анализа были исключены заповедники, заказники, крупные лесные ООПТ, находящиеся внутри лесных массивов. Всего рассмотрено 95 памятников природы, в основном биологического профиля. Ширина буферных зон выбиралась исходя из доступности отдельных ООПТ по времени: 1 час – 4 км; 0,5 часа – 2 км; 0,25 часа – 1 км. Отдельно рассматривались случаи, когда ООПТ находится непосредственно в населенном пункте, для чего было построен слой, на котором сельские поселения показаны как площадные объекты. По аналогии положение ООПТ рассматривалось по отношению к транспортной сети. На первом этапе исследования рассматривались только дороги с твердым покрытием.

а

б

в

г

Рис. 3. Типичные варианты размещения памятников природы по отношению к населенным пунктам (а и б) и дорожной сети с твердым покрытием (в и г).

Таблица 2

Расположение ООПТ по отношению к поселениям и дорогам с твердым покрытием

|

Удаленность от сельских поселений и дорог с твердым покрытием, км |

Количество ООПТ, % от учтенных |

|

|

по отношению к сельским поселениям |

по отношению к дорожной сети |

|

|

застроенные территории |

2,1% |

- |

|

1 |

48,4% |

26,3% |

|

2 |

26,3% |

20% |

|

4 |

5,3% |

34,7% |

|

более 4 |

5,3% |

18,9% |

Таблица 3

Расположение ООПТ по склоновым поверхностям различной крутизны и экспозиции

|

Крутизна, градусы |

Экспозиция |

Итого |

|||

|

Север |

Юг |

Запад |

Восток |

||

|

0-3 |

13 / 13,68 |

8 / 8,42 |

20 / 21,05 |

10 / 10,53 |

51 / 53,68 |

|

3-5 |

2 / 2,10 |

5 / 5,26 |

9 / 9,47 |

10 / 10,53 |

26 / 27,36 |

|

5-8 |

1 / 1,05 |

2 / 2,10 |

1 / 1,05 |

5 / 5,26 |

9 / 7,46 |

|

8-12 |

1 / 1,05 |

2 / 2,10 |

0 / 0 |

1 / 1,05 |

4 / 4,20 |

|

12-15 |

0 / 0 |

1 / 1,05 |

1 / 1,05 |

2 / 2,10 |

4 / 4,20 |

|

>15 |

0 / 0 |

0 / 0 |

1 / 1,05 |

0 / 0 |

1 / 1,05 |

|

Итого |

17 / 17,88 |

18 / 18,93 |

32 / 33,67 |

28 / 29,47 |

95 / 99,95 |

В заключение пространственного анализа полученные буферные зоны объединялись в один площадной объект и оставшиеся территории в пределах муниципальных образований, не попавшие в выбранные градации удаленности, рассматривались как потенциально перспективные для обнаружения новых ООПТ и развития их сети. Для сужения пространства поиска можно учитывать также фактор сельскохозяйственной освоенности территории.

Список литературы Особенности формирования, размещения и оптимизации особо охраняемых территорий Воронежской области

- Белоусов С.К. Интегральная оценка социальной, экономической и экологической среды арктического региона России//Проблемы региональной экологии. -2014. -№ 3. -С. 77-83. EDN: SNWNZN

- Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области/Под ред. О. П. Негробова. -Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001. -146 с. EDN: VFZPYT

- Тесленок С. А., Манухов В. Ф. Геоинформационные технологии при создании цифровых ландшафтных карт//Геодезия и картография. -2009. -№ 4. -С. 25-29. EDN: SYKNDB

- Методические указания по обследованию памятников природы и государственных природных заказников. -Режим доступа: http://www.fsetan.ru/library/doc/metodicheskie-ukazaniya-po-obsledovaniyu-pamyatnikov-prirodyi-i-gosudarstvennyih-prirodnyih-zakaznikov/.

- Перечень ООПТ Воронежской области. -Режим доступа: http://dprvrn.ru/index.php/work/osobo-okhranyaemye-prirodnye-territorii/item/333-210613oopt003/.