Особенности формирования регенерата при лечении оскольчатых переломов костей нижних конечностей методом чрескостного остеосинтеза в сочетании с гирудотерапией (экспериментально-морфологическое исследование)

Автор: Якиманская Юлия Олеговна, Горбач Елена Николаевна, Осипова Елена Владимировна, Степанов Михаил Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследованы рентгеноморфологические особенности костного регенерата 42 собак при лечении оскольчатых переломов методом чрескостного остеосинтеза, дополненного гирудотерапией. Установлено, что метод гирудотерапии способствует снятию посттравматического отека, развитию каппилярного русла и стимуляции остеогенеза, что подтверждено клиниче- скими, рентгенологическими и морфологическими данными

Гирудотерапия, травматический перелом, чрескостный остеосинтез, рентгенография, репаративная реге- нерация костной ткани

Короткий адрес: https://sciup.org/142121481

IDR: 142121481 | УДК: [615.811.2:616.717-001.5-089.227.84-003.93]-092.9

Текст научной статьи Особенности формирования регенерата при лечении оскольчатых переломов костей нижних конечностей методом чрескостного остеосинтеза в сочетании с гирудотерапией (экспериментально-морфологическое исследование)

Высокая степень механизации различных сфер деятельности, увеличение числа техногенных и стихийных катастроф, интенсивности движения транспортных средств приводят к усугублению тяжести получаемых травм [5, 13, 14, 19, 22], из ко -торых на долю повреждений опорно-двигательной системы в среднем приходится 84 % [5, 13, 18, 33]. Диафизарные переломы костей голени составляют 11,3-41,2 % от переломов костей скелета [22], в связи с чем поиск новых подходов, совершенствующих качество лечения сложных (в том числе и оскольчатых) диафизарных переломов костей голени, остается актуальной задачей современной травматоло-гии.

В настоящее время положительные результаты лечения такой патологии достигнуты в условиях создания жесткой фиксации, обеспечиваемой мето -дом чрескостного остеосинтеза по Г. А. Илизарову [4, 7, 8, 10, 15, 17, 22, 23, 25]. Оскольчатые переломы вследствие первоначального смещения отломков и размозжения кости сопровождаются значительной травмой мягких тканей и серьезным наруше-нием трофики области повреждения, что приводит к продолжительному периоду заживления [2, 6, 11,

12, 23, 24] и требует дальнейшей коррекции тактики лечения. Одним из методов активного воздействия на микроциркуляторное русло и реологическое состояние крови является гирудотерапия (Гт), широко используемая при лечении соматических патологий [3, 9, 18]. Мы предположили, что сочетание применения метода чрескостного остеосинтеза и гирудотерапии может способствовать улучшению восстановления микроциркуляторного русла и, следовательно, повлиять на репаративную регенерацию кости. Для объективной оценки динамики репаративных процессов при заживлении оскольчатого перелома кости необходимо гистологическое исследование, которое возможно только при выполнении эксперимента на животных. Для интерполяции данных в клинические подразделения нами выполнялось рентгенографическое исследование, являющееся основным из инструментальных методов в определении признаков костного сращения в клинике [1, 16, 20, 26].

Цель исследования — изучить влияние ги-рудотерапии на заживление оскольчатых переломов в условиях чрескостного остеосинтеза по Г. А. Илизарову.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены на 42 взрослых беспородных собаках (возраст 1–3 года) обоего пола, которым моделировали ударные крупно- и мелкооскольчатые переломы в средней трети диафизов берцовых костей голени (42 В2 — В3 по АО УПК, 1996) [21]. Конечность шинировали и через сутки после травмы осуществляли чрес-костный остеосинтез с закрытой репозицией перелома.

Животных подразделяли на 2 экспериментальные серии. В I серии (контроль, n=34) лечение перелома проводили по общепринятой методике, во II серии (n=11) стандартную терапию сочетали с гирудотера-пией: на кожные покровы области травмы в режиме 3 раза в неделю приставляли по одной пиявке. При наличии обширных гематом осуществлялась дополнительная приставка на область гематомы.

Период фиксации конечности в аппарате определялся по рентгенологическим признакам сращения костных отломков, составляя в контрольной группе 49 суток, в опытной — 35 суток.

Рентгенологическое исследование в прямой (дорсо-вентральной) и боковой (латеро-медиальной) проекциях проводили на аппарате АРД-2-125-К4 в периоды: после перелома, после операции, через 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 суток фиксации. Ввод и анализ изображений рентгенограмм для выполнения количественной оценки оптической плотности формирующегося в межот-ломковой области регенерата большеберцовой кости осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса «ДиаМорф». На изображениях рентгенограмм оконтурировали зону перелома и измеряли среднюю интенсивность (яркость) ее тени, а также фона изображения рентгенограммы на уровне зоны перелома. Полученные значения использовали для расчета средней оптической плотности (СрОП) по формуле:

СрОП = lg (Ii/Io), где СрОП — средняя оптическая плотность тени зоны перелома; Ii — средняя интенсивность тени зоны перелома; Iо средняя интенсивность фона изображения рентгенограммы на уровне зоны перелома.

Для статистической обработки полученных цифровых данных использовали программы «Microsoft Exel 2007» и «AtteStat» Версия 1.0. Вычисляли среднее арифметическое значение параметра, его стандартное отклонение. Выполняли проверку нормальности распределения при помощи теста Колмогорова. Оценку статистической значимости различий между показателями опытных и контрольных групп проводили с использованием параметрических критериев (F-критерия Фишера и критерия Стьюдента для независимых выборок). Различия считали значимыми при р < 0,05.

Для гистологического исследования после эвтаназии животных выпиливали костные регенераты с фрагментами прилежащей кости, которые после этапов декальцинации и дегидратации заливали в целлоидин. Гистологические препараты регенератов диафизов, окрашенных гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, исследовали методом световой микроскопии.

Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных; «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 № 755); требованиями инструкции № 12/313 МЗ РСФСР «Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментальных биологических клиник» от 06.01.1973 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

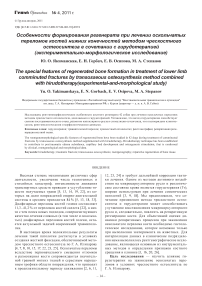

Поданным описательнойрентгенографиисравнитель-но оценивали репаративный остеогенез по сле-дующим признакам: форме и структуре регенерата, процентному заполнению тенями области перелома, протяженности и толщине периостальной реакции. При анализе рентгенограмм, выполненных в разные сроки фиксации, было установлено, что скорость заполнения зоны перелома тенями регенерата была достоверно выше (р ≤ 0,05) в группе с применением гирудотерапии (рис. 1).

Рис. 1. Динамика заполнения зоны перелома тенями формирующегося регенерата в опытной и контрольной группах на этапах эксперимента

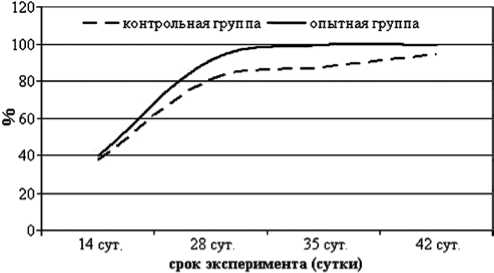

При анализе изображений рентгенограмм установлено, что после моделирования перелома СрОП тени его зоны у животных обеих групп находилась в пределах от 0,32 до 0,58 усл. ед., при этом значимых различий между соответствующими показателями опытной и контрольной групп не установлено.

В послеоперационный период СрОП тени зоны перелома увеличивалась в обеих группах, что было связано с сопоставлением костных отломков и уменьшением щелей между костными фрагментами.

На протяжении всего периода наблюдения в опытной и контрольной группах происходило равномерное увеличение СрОП тени зоны перелома, что подтверждается линейным типом тренда (рис. 2). Средняя оптическая плотность в опытной группе, начиная с 7-х суток фиксации и до окончания эксперимента, была выше, чем в контрольной. Необходимо отметить, что у животных контрольной группы СрОП тени зоны перелома к концу эксперимента (49 суток) составляла 0,74 ± 0,08 усл. ед., в то время как в опытной группе данный показатель достигал такого же значения (0,73 ± 0,06 усл. ед.) уже через 21 сутки фиксации.

Рис. 2. Динамика средней оптической плотности тени формирующегося в диастазе регенерата в опытной и контрольной группах на этапах эксперимента

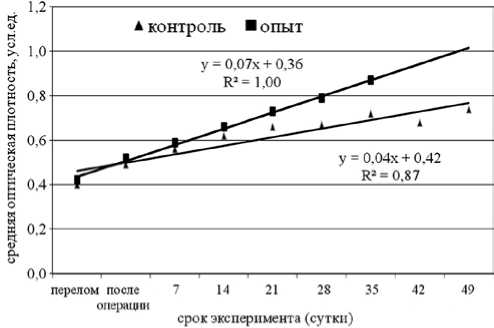

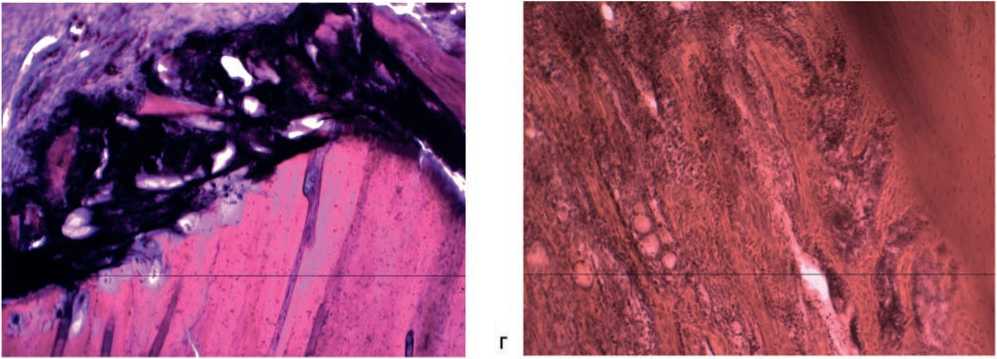

Гистологические исследования показали, что через 7 суток фиксации у животных обеих групп эксперимента в межотломковой области наблюдали формирование рыхлой волокнистой соединительной и грануляционной тканей с участками обширных геморрагий, сгустками фибрина, рассеянными ретикулоцитами и жировыми включениями (рис. 3, а, б). Со стороны периоста отмечали формирование небольших по площади трабекулярных костных тяжей ретикулофиброз-ного строения (рис. 3, г).

У контрольных животных выявляли очаги некротизированной ткани краев костных отломков (рис. 3, в) и отдельных осколков. Отмечалась отечность тканей надкостницы. Периостальные микрососуды были заполнены клетками крови. Просветы сосудов среднего звена сосудистой сети чаще были запустевшими.

В надкостнице животных опытной группы в данный период эксперимента (проведены 2 сеанса гиру-дотерапии) отмечали диапедез эритроцитов, наличие расширенных синусоидных капилляров. Просветы некоторых микрососудов артериального типа были облитерированы. По сравнению с контролем отечность тканей была выражена в меньшей степени. Данные изменения, по нашему мнению, вызваны ферментативным действием биологически активных веществ (БАВ) пиявок, которые, расширяя синусоидные капилляры и повышая порозность сосудистой стенки, приводили к более легкому выходу эритроцитов из сосудистого русла. БАВ также проявляли и ангиогенное воздействие, о чем свидетельствовало наличие неоваскулогенеза.

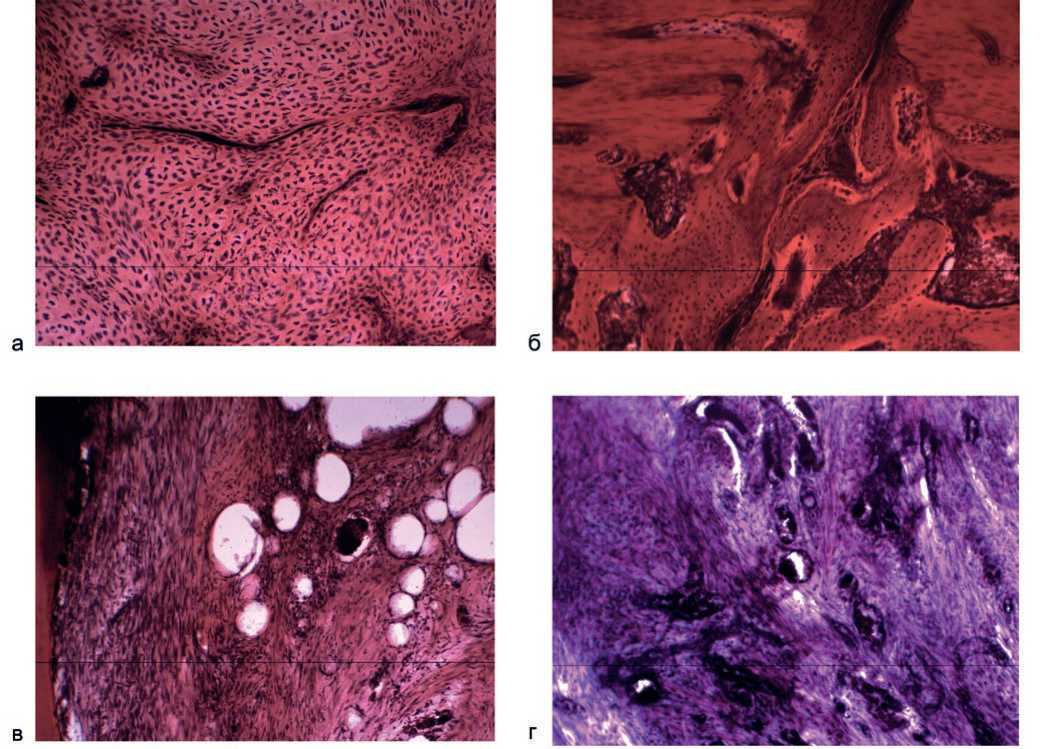

Через 21 сутки фиксации у животных контрольной группы между костными отломками наблюдали

Рис. 3. Гистоструктурные особенности регенерата диафиза при заживлении оскольчатого перелома к 7 суткам периода фиксации: а, б — участки рыхлой волокнистой соединительной ткани, геморрагий с нитями фибрина в интермедиарной области регенератов животных опытной (а) и контрольной (б) серий эксперимента; в — участок некротизированной костной ткани, прилежащей к концу проксимального костного отломка (контрольная серия); г — тяжи новообразованных ретикулофиброзных костных трабекул в периостальной области регенерата проксимальнее области повреждения (опытная серия); увеличение: а — 100×, б — 40×; в, г — 100×. Окраска гематоксилином и эозином

VT?-.

Рис. 4. Особенности гистоструктуры регенерата через 21 сутки фиксации: а — участок волокнистой хрящевой ткани в интермедиарной области регенерата (контроль); б — компактизирующаяся сеть трабекул, образованных ретикулофиброзной костной тканью в интермедиарной области регенерата (опыт); в — рыхлая волокнистая соединительная ткань в эндостальной области регенерата (контроль); г — рыхлая волокнистая соединительная ткань с большим содержанием микрососудов в эндостальной области (опыт). Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение — 100×

костно-хрящевое сращение. Интермедиарная и периостальная области регенерата состояли из крупноячеистой губчатой кости с участками волокнистого хряща (рис. 4, а). Эндостальная была заполнена рыхлой волокнистой соединительной тканью с микрокистозны-ми полостями и участками трабекулярной кости рети-кулофиброзного строения (рис. 4, в).

У животных опытной группы между отломками большеберцовой кости в диастазе наблюдалось формирование преимущественно костного сращения с небольшими участками волокнистой соединительной ткани. В интермедиарной, эндостальной и периостальной областях регенерата было отмечено формирование мелко- и среднепетлистой губчатой кости с небольшими участками волокнистой соединительной ткани. В интермедиарной области трабекулярная сеть была ориентирована по ходу врастания сосудов со стороны периоста (рис. 4, б). В межтрабекулярных промежутках определялась рыхлая волокнистая соединительная ткань с многочисленными элементами кроветворения и расширенными полнокровными капиллярами (рис. 4, г). Выше и ниже места перелома эти участки были заполнены по мере удаления от зоны перелома красным костным мозгом, постепенно заменяющимся на красно-желтый и желтый. Надкостница была менее утолщена по сравнению с животными контрольной се-

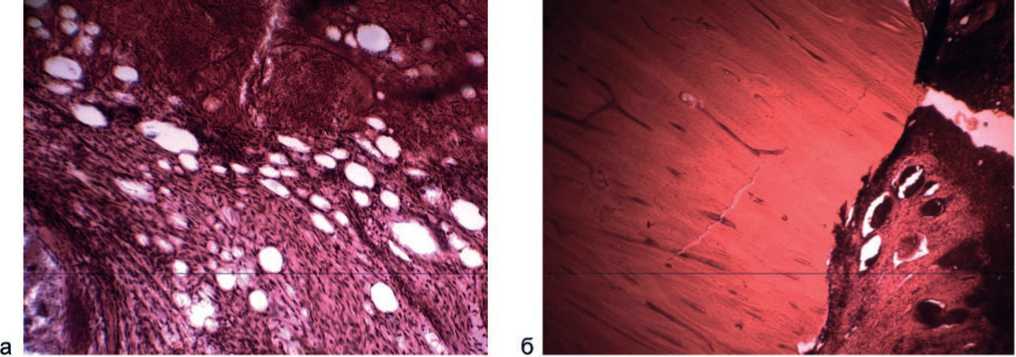

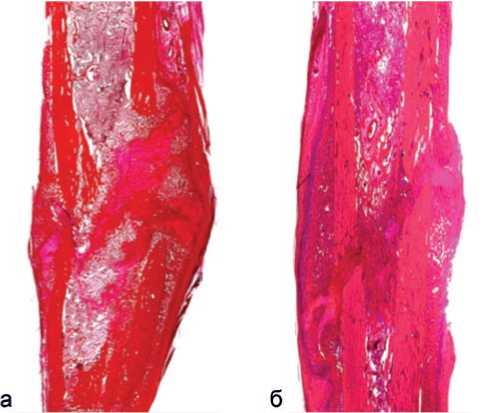

Рис. 5. Особенности гистоструктуры регенератов контрольной (а) и опытной (б) серий эксперимента к окончанию периода фиксации: а — гистотопограмма продольного распила регенерата диафиза большеберцовой кости через 49 суток фиксации (контрольная серия); б — гистотопограмма продольного распила регенерата диафиза большеберцовой кости через 35 суток фиксации (опытная серия). Окраска: а — по ван Гизону, б — гематоксилином и эозином. Увеличение — 1,5

рии, хорошо васкуляризована сосудами микроцирку-ляторного русла, в основном капиллярного типа.

Окончание периода фиксации по результатам рентгенографии было определено для контрольной серии в среднем 49 суток, для опытной 35.

К окончанию периода фиксации регенераты контрольной (рис. 5, а) и опытной (рис. 5, б) групп, сформированные в межотломковой области, были представлены мелко- и среднепетлистой губчатой костью, фрагментами волокнистого хряща и рыхлой волокнистой соединительной ткани. Отличия состояли лишь в особенностях строения периостальной мозоли.

У животных контрольной группы периостальная область регенерата была представлена участками среднепетлистой губчатой кости, прерывающейся участками волокнистой соединительной ткани, у опытных волокнистой хрящевой тканью, замещающейся трабекулярной костью ретикулофиброзного строения. В обеих сериях выше и ниже области перелома периостальные наслоения были сформированы среднепетлистой губчатой костью. В надкостнице опытных животных в этих участках наблюдалась более густая сеть микрососудов, при этом встречалось незначительное количество сосудов с облитерированными просветами. В ин-термедиарной зоне как в опытной, так и в контрольной группах наблюдалось присутствие мелкопетлистой губчатой кости и волокнистого хряща. Эндостальная область регенерата имела мозаичное строение, где участки волокнистого и гиалинового хряща сменялись среднепетлистой сетью трабекулярной кости и волокнистой соединительной ткани. В межтрабекулярных промежутках данной области регенерата у животных контрольной группы определялся студенистый костный мозг с элементами кроветворения, в опытной — преимущественно красный костный мозг. В обеих се- риях костные осколки имели строение пластинчатой костной ткани и соединялись костными спайками с компактной пластинкой отломков. Выше и ниже места повреждения в области костно-мозгового канала трабекулярная сеть была разрежена, межтрабекулярные промежутки заполнялись красным костным мозгом (иногда с жировыми включениями).

По данным описательной морфологии, применение Гт в период посттравматической регенерации способствует снятию тканевого отека, развитию гемоми-кроциркуляторного русла и активации остеогенеза. Ускорению восстановительных процессов способствуют большая поверхность сосудистой сети, повышение проницаемости капилляров, вследствие чего в область перелома более активно проникают камбиальные остеогенные элементы и эвакуируются токсические и посттравматические тканевые метаболиты, происходит усиление лимфо- и венозного оттока. Данные эффекты обеспечивают при умеренной гирудонизации (6–9 сеансов) уменьшение сроков фиксации в среднем на 28,5 %.

При сопоставлении результатов морфологического и рентгенологического исследований получена целостная картина репаративных процессов в области перелома. Морфологические результаты подтвердили результаты количественного анализа изображений рентгенограмм.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что лечение оскольчатых переломов костей голени в условиях чрескостного остеосинтеза с сочетанием сеансов гирудотерапии в режиме по одной пиявке 3 раза в неделю в течение 2-3 недель способствует оптимизации репаративных процессов, что выражается в сокращении сроков созревания регенерата.