Особенности формирования россыпей золота в горной части Южного Урала (на примере Сулейменовской многопластовой россыпи)

Автор: Казаков П.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.22, 2023 года.

Бесплатный доступ

Анализ условий формирования четвертичных россыпей золота в горной части Южного Урала на примере Сулейменовской многопластовой россыпи показывает, что наиболее продуктивными являются эоплейстоценовый и средненеоплейстоценовый циклы россыпеобразования, связанные с заключительной фазой непрерывно-прерывистого нео-орогенного поднятия территории. При этом продуктивность россыпей нарастает по мере увеличения масштабов флювиальной переработки осадков эоплейстоценового палеовреза и перехода россыпей в средненеоплейстоценовые. Источником золота Сулейменовской россыпи является зона золоторудной минерализации в северной части Тунгатаровского разлома. Перспективы расширения сырьевой базы территории связаны с продуктивными осадками захороненных эоплейстоценовых палеоврезов, совпадающих с зонами золотосульфидной минерализации.

Золото, россыпь, нео-орогенное поднятие, палеоврез, зона золоторудной минерализации, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147246257

IDR: 147246257 | УДК: 553.411.071+551.435.13 | DOI: 10.17072/psu.geol.22.2.169

Текст научной статьи Особенности формирования россыпей золота в горной части Южного Урала (на примере Сулейменовской многопластовой россыпи)

На Южном Урале наиболее крупные россыпи золота, протяженностью десятки километров, залегают в долинах верховий магистральных рек Миасс, Уй и реки Иремель. Накопленная добыча золота по ним составляет порядка 10 т по каждой. Россыпи средне-поздненеоплейстоценовые с простым строением, однопластовые. Разрабатывались драгами на глубину преимущественно до 10 м. Более глубокие участки дражных полигонов, такие как нижняя часть Уйской россыпи с глубиной залегания до 19 м и участки долин с фрагментами надпойменных эрозионно-аккумулятивных низкоцокольных террас, отнесены к гидравлическим запасам.

По притокам магистральных рек в долинах рек I–III порядков с более сложным геолого-геоморфологическим строением россыпей большинство запасов золота относится также к гидравлическим. Среди них особый интерес представляют россыпи многопластовые, в которых неоплейстоценовый пласт залегает на ложном существенно суглинистом или глинистом плотике, ниже которого залегают продуктивные отложения преды- дущего эоплейстоценового цикла врезания и накопления золота. Дело в том, что верхняя часть эоплейстоценового пласта часто представлена красноцветными глинами, трудноотличимыми от глинистых кор выветривания (особенно по скважинам с низким выходом керна).

Методы исследований

Методика работ заключалась в изучении архивных материалов, дешифрировании аэрофото- и космоснимков, топоосновы различных масштабов, непосредственного поисково-ревизионного обследования и изучения россыпей горной части Южного Урала. Автором проведена реконструкция палеогидросети на территории рудно-россыпных узлов – Уразовском в верховье р. Урал (Меньшиков и др., 1997; Казаков, 2003; Казаков, 2019) и Шартымском в бассейне правого притока р. Уй (Казаков, 2021), выделены участки долин с сохранившимися от размыва эоплейстоценовыми палеоврезами.

В задачу работ входило: ресурсная оценка перспективных участков на россыпное золото, обоснование, рекомендации и подготовка

участков к лицензированию на проведение поисково-оценочных работ.

Результаты

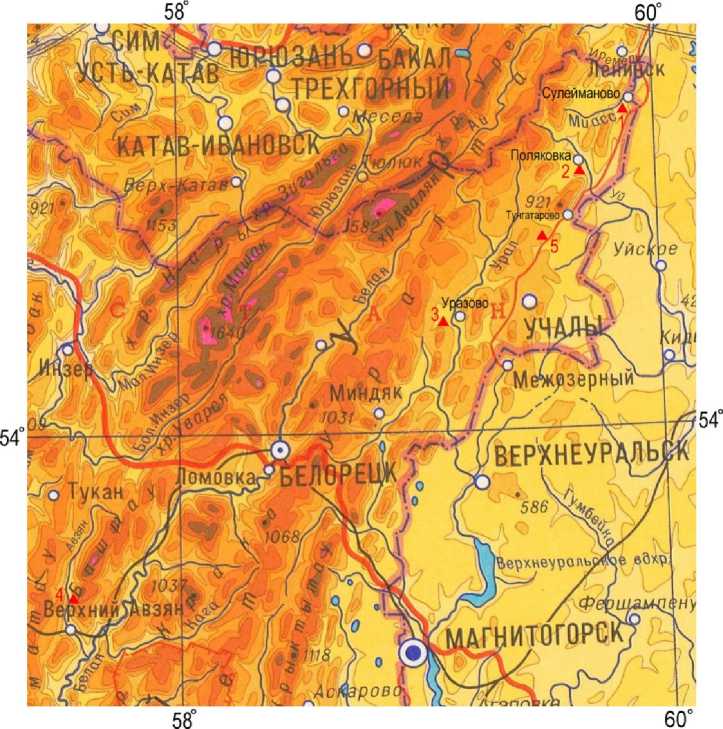

Наиболее представительными многопластовыми россыпями золота в бассейнах верховий магистральных рек Миасс, Уй и Урал на восточном склоне Южного Урала являются россыпи Сулейменовская, Краснохтин-ская, Шартымская и Куруелгинская, на западном склоне – россыпь Авзянская (рис. 1).

Ниже остановимся на краткой характеристике Сулейменовской россыпи по (Казаков, Салихов, 2006; Ковалев и др., 2016) с анализом особенностей россыпеобразования .

Россыпь Сулейменовская расположена в правом борту долины р. Миасс восточнее с. Сулейманово. По данным геологоразведочных работ Миасского ГГП 1978–1984 гг.

(ответственный исполнитель – В.В. Караганов), протяженность россыпи – 9 км, ширина – 40–190 м, средняя ширина – 85 м. Мощность рыхлых отложений в контуре запасов изменяется от 3 до 27 м и составляет в среднем 13.3 м.

Породы плотика представлены глинистыми и глинисто-щебнистыми корами выветривания. Уклон плотика россыпи – с юго-запада (линия 302) на северо-восток (линии 220) на всю длину россыпи – составляет 21.1 м или 2.3 м на 1 км, что является оптимальным для гидравлического способа отработки россыпей.

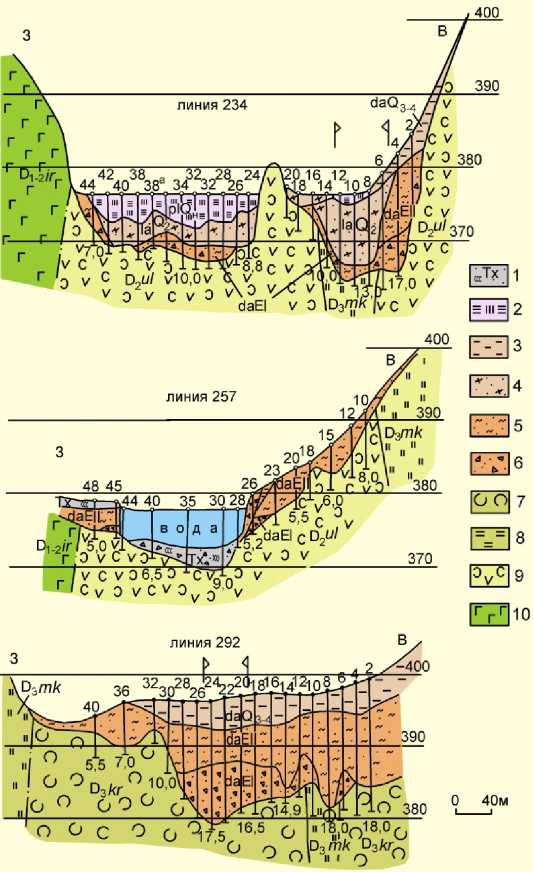

Геолого-геоморфологическое строение россыпи представлено на рис. 2.

Россыпь эоплейстоцен-средненеоплей-стоценовая, делювиально-аллювиальная, переходящая в аллювиальную.

Рис. 1. Схема расположения многопластовых россыпей золота, упомянутых в тексте: 1 – Сулейме-новская; 2 – Краснохтинская; 3 – Куруелгинская; 4 – Авзянская и золоторудного месторождения; 5 – Муртыкты

Эоплейстоценовые отложения (E) имеют двучленное строение. Верхняя часть разреза сложена глинами коричневато-бурого и красновато-бурого цветов, слабо запесочен-ными с незначительной примесью плохоока-танного материала полимиктового состава (обломки местных пород, редко кварц), с подчиненными маломощными (до 2 м) прослоями и линзами глинистых песков и песчано-гравийных отложений. Мощность их изменяется от 0.5 до 23 м (средняя - 5.3 м). Максимальная мощность в северной части россыпи на линии 250, находящейся на современном водоразделе. Севернее линии 242

они практически нацело размыты, и их остаточная мощность определяется глубиной эрозии в средненеоплейстоценовое время (от 0.5 до 5 м).

В центральной части россыпи (между разведочными линиями 258-276) и южнее линии 292 полный разрез верхнеэоплейстоце-новых осадков сохранился только в бортах долины.

По результатам литолого-фациальных анализов (выполнены Г.И. Цаур и В.М. Якушевым (1982), глины по составу преимущественно каолинит-гидрослюдистые, редко с монтмориллонитом.

Рис. 2. Геолого-геоморфологические разрезы по россыпи Сулейменовской (по В.В. Караганов, 1984 г. с изменениями): 1 – техногенные отложения; 2 – торф (plQ н ); 3 – суглинки, супеси (daQ 3-4 ); 4 – глины иловатые, песчанистые (laQ 2 ); 5 – глины коричнево-красные слабо песчанистые (daEII); 6 – щебнисто-гравийно-глинистые отложения (олистолиты) (daEI); 7 – туфопесчаники (D 3 kr); 8 – сланцы (D 3 mk); 9 – туфы смешанного состава (D 2 ul); 10 – эффузивы основного состава (D 1-2 ir)

Содержание глинистой составляющей (< 0.1 мм) – от 22 до 91%, среднее – 78.1%. Состав – гидрослюда (46.2–63.8%), каолинит (30.8–50.0%), ожелезненные глинистые минералы (3.5–23.1%).

Песчаная и алевритовая фракция составляет 17.2% и представлена зернами кварца (37–58%), калиевого полевого шпата (7.5– 19%), кислых плагиоклазов (4–8.5%), слюды (3.5–10%), обломками кремнистых и алюмосиликатных пород (0.5–7.5%).

Минералы тяжелой фракции представлены магнетитом (15.3%), эпидотом (36.7%), пироксеном (7.5%), ильменитом и лейкоксеном (в сумме – 7.7%), роговой обманкой (7.6%) и до 1% – хромитом, пироксеном, турмалином и корундом.

Нижний горизонт эоплейстоценовой (daEI) толщи сложен глинистыми галечно-гравийно-песчаными и гравийно-песчаными отложениями со щебнем и дресвой местных пород. В приплотиковой части отмечается значительное содержание глинисто-гидрослюдистого и глинисто-щебнистого материала коры выветривания. Цвет отложений – от красновато-бурого до серого. Мощность этой толщи достигает 7 м, средняя – 3.2 м.

Глины по составу аналогичны глинам верхней части разреза, содержание их – 31.2% от общей массы породы. Содержание песчаной и алевритовой фракции – 36.2%, по составу она также аналогична таковой верхней части разреза.

Гравийно-галечная фракция составляет в среднем 32.6% и представлена обломками эффузивных пород (60%), углистокремнистых сланцев (10%), кварцитов и кварца (30%); обломочный материал в основном угловато-окатанной формы, реже отмечаются гравий и галька средней и хорошей окатанности.

Содержание гравийно-галечного материала весьма изменчиво как по простиранию россыпи, так и в поперечном сечении.

Тяжелая фракция обычно представлена следующими минералами: магнетит (15.9%), эпидот (35%), роговая обманка (11.2%), сидерит (17%), ильменит (4.4%), лейкоксен (2.9%), пироксен (2.9%), лимонит (4.4%), циркон, гранат, турмалин, хромит (до 1–2%).

Особенностью строения разреза эоплей-стоценовых отложений является постепенное увеличение обломочного материала с глубиной. Контакт с породами плотика из-за значительного содержания в нижней части разреза материала коры выветривания нечеткий.

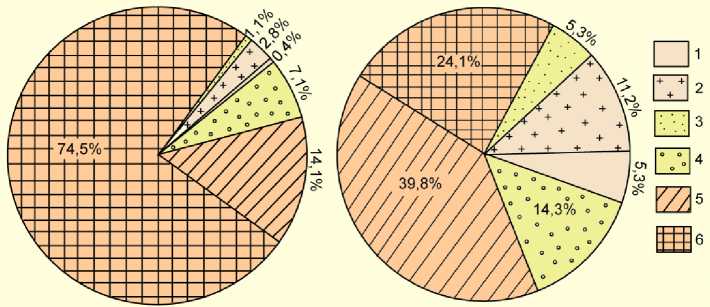

Выделенные литологические горизонты эоплейстоцена резко отличаются по золотоносности. Максимальная золотоносность связана с нижним горизонтом, где среднее содержание золота составляет 436 мг/м3 (от следов до 28302 мг/м3) (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма соотношения рыхлых отложений в контуре запасов (а) и запасов золота (б) Су-лейменовской россыпи (по В.В. Караганову, 1984 г. с изменениями): 1 – озерно-палюстренные голоценовые отложения (lplQн); 2 – техногенные отложения (Tx); 3 – делювио-аллювий голоцен-верхненеоплейстоценовый (daQ 3–4 ); 4 – озерно-аллювиальные средненеоплейстоценовые отложения (laQ 2 ); 5 – делювио-аллювий-верхнеэоплейстоценовый (верхний горизонт daEII); 6 – делювио-аллювий нижнеэоплейстоценовый (нижний горизонт daEI)

В верхней части разреза, представленной существенно глинистыми разновидностями пород, среднее содержание золота – 50 мг/м3 (от следов до 4440 мг/м3). Высокое содержание золота здесь, как правило, отмечается в зоне перехода к нижнему литологическому горизонту.

Средненеоплейстоценовые (Q II ) отложения наиболее распространены в северной нижней части россыпи (севернее линии 242). Сложены они преимущественно иловатыми гидрослюдисто-каолинитовыми, алеврити-стыми глинами серого и темно-серого цвета с подчиненными прослоями и линзами песков и песчано-гравийных отложений.

Гравий и галька составляют 10% и состоят преимущественно из плохоокатанных обломков кварца и местных пород. Содержание песчаной фракции и гравийно-галечного материала в вертикальном разрезе неравномерное, но в целом отмечается увеличение их к нижней части толщи.

Тяжелая фракция представлена магнетитом (32.3%), эпидотом (36.4%), роговой обманкой (12.4%), пироксеном (14.3%), сидеритом (3%), ильменитом, лейкоксеном (до 1%). Кроме того, отмечаются единичные зерна циркона и корунда. Мощность средне-неоплейстоценовых отложений достигает 14 м и составляет в среднем 1.9 м.

Золотоносность толщи во многом зависит от степени размыва в средненеоплейстоце-новое время продуктивных эоплейстоцено-вых отложений. Наиболее значимые содержания золота (до 10459 мг/м3) отмечаются преимущественно в нижней части толщи, где размыву подвергались песчано-гравийнощебнистые эоплейстоценовые образования с высоким содержанием золота. Среднее содержание золота составляет 70 мг/м3.

В целом содержание и распределение золота как в продольном, так и в поперечном разрезе россыпи крайне неравномерное.

В плане обогащенные золотом струи прослеживаются в виде узких прерывистых лент небольшой протяженности практически по всей длине россыпи.

Гранулометрический состав шлихового золота по фракциям (мм) представлен: +1 = 12.4%; – 1+0.5 = 28.4%; – 0.5+0.25 = 37.3%; – 0.25+0.1 = 21.8%; – 0.1 = 0.1%.

Преобладает золото таблитчатой (75%) и комковато-угловатой (25%) форм, встречаются прожилково-пленочные и прожилково-чешуйчатые. Окатанность средняя и хорошая. Поверхность золотин мелкоямчатая, микро- и тонкошагреновая. Встречаются зерна в железистой рубашке, с полосами трения и загнутыми краями. Пробность 922.

Южная (верхняя) часть россыпи в 1985– 1990 гг. разрабатывалась гидравлическим способом с валовой промывкой горной массы. Добыто 84.4 кг золота при среднем содержании – 84 мг/м3. Разработка центральной части россыпи проводилась в 1992– 1996 гг. с бульдозерно-экскаваторной вскрышей торфов. Добыто 446.6 кг золота при среднем содержании – 112 мг/м3 горной массы.

При разработке северной половины россыпи в 2001–2010 гг. добыто 793 кг золота при среднем содержании – 168 мг/м3 горной массы.

Обсуждение

В 2010 г. автором при обследовании нижней (северной) части Сулейменовской россыпи, расположенной в правом заболоченном борту долины р. Миасс (под названием «Болото Каскарды»), в гидравлическом разрезе глубиной 11 м после зачистки забоя гидромонитором в плотике россыпи удалось наблюдать зону сульфидной минерализации по аповулканитам, превращенным в серицит-хлорит-кварцевые сланцы с густой вкрапленностью разнозернистого пирита. Видимая мощность зоны около – 15 м, простирание север-северо-восточное с крутым восточным падением под углом около 70–80°. Промышленная струя россыпи следует вдоль этой зоны рассланцевания и сульфидной минерализации.

К южному продолжению этой зоны, очевидно, следует относить месторождение золота Косой Пласт, расположенное в правом борту верхней части Сулейменовской россыпи в 2 км к югу от села Сулейманово.

По архивным данным (Н.И. Кураев, 1935 г.), месторождение Косой Пласт разрабатывалось как россыпь в конце XIX – начале XX вв. Два разреза и серия дудок и шурфов тянутся на протяжении около 1 км. В отвалах, сложенных пестрой глиной, наблюдаются обломки глинисто-кремнистых сланцев, кварца, на юге – бурого железняка. В мелких (до 5 м) выработках был зафиксирован падающий на юго-восток под углом 40° «косой пласт», состоящий из остроугольных кусков глинисто-кремнистых сланцев и кварца, рыхло сцементированных глиной. Мощность пласта – 0.5 м. Содержание золота в «песках» – от 0.5 до 1 г с воза, нередко попадались золотинки с кварцем, иногда содержание достигало 12 г с воза и встречались самородки (с кварцем) весом до 1 г. В 1931 г. под руководством П.Н. Бокарева была проведена расчистка ряда шурфов и дудок к югу от основного карьера (разреза). На месте предполагаемого рудного выхода подтвердилось присутствие россыпи. В одной из расчищенных дудок на горизонте 6.0 м были встречены золотоносные пески мощностью 1.3 м, состоящие из кварцевой и кремнистой гальки и обломков бурых железняков, сцементированных глинистой желто-бурой массой. Ковшовое опробование показало до трех хорошо окатанных знаков золота. Простирание пласта субмеридиональное, падение – 35° на восток. В висячем боку развиты глины без гальки, в лежачем – обеленные породы («беляки»).

М.А. Смирнов в 1941 г. описывает Косой Пласт как рудное месторождение. По его данным, двумя старательскими карьерами (длиной 200 и 60 м) месторождение отработано до глубины 6–7 м. Оно образовалось в результате выветривания измененных кремнистых сланцев, импреньированных золотоносным пиритом. Разрез с запада на восток следующий: 1) перемятые раздробленные кремнистые сланцы с вкраплением пирита (до 20 м), пирит выщелочен; 2) обеленная порода – мягкие глины; 3) гнезда и прожилки бурого железняка; 4) желтые мягкие глинистые породы с гнездами и прожилками кварца – руда на золото; 5) дробленые кремнистые сланцы. Падение рудного тела западное, угол – 70–80°. Руду промывали несколько раз, содержание составляло 6–7 г/т.

По данным поисковых работ 1970– 1973 гг. (ответственный исполнитель – Б.С. Галиуллин), Сулеймановский участок в структурном плане располагается в зоне Тун-гатаровского разлома, на продолжении в севе- ро-восточном направлении зоны золотосульфидной минерализации Ильинского и Муртыктинского рудных полей. Структурнотектоническое положение участка сходно с известным золоторудным месторождением Муртыкты (рис. 1).

Выявленные на участке зоны дробления и рассланцевания сопровождаются, в основном, вкрапленностью пирита, являющегося основным минералом – концентратором золота на месторождении Муртыкты. Прочие сульфиды распространены весьма слабо.

По данным литогеохимических поисков по вторичным ореолам рассеяния, пространственная совмещенность вторичных ореолов золота, мышьяка, меди, свинца, цинка и бария при минимально-аномальных значениях молибдена и отрицательных аномалиях никеля и кобальта указывает на близповерхностное залегание золоторудных тел, непосредственно под элювиальными-делювиальными песчаноглинистыми отложениями.

Очевидным является образование Сулей-меновской россыпи с накопленной добычей 1.5 т золота в результате флювиальной переработки зоны золоторудной минерализации северной части Тунгатаровского разлома в 15 км севернее разрабатываемого Муртык-тинского золоторудного месторождения.

Промежуточным источником поступления золота, очевидно, являлась палеороссыпь Косой Пласт. Об этом может свидетельствовать нахождение в Сулейменовской россыпи характерных для древних россыпей хорошо окатанных зерен золота в железистой рубашке, с полосами трения и загнутыми краями. Большинством исследователей (Высоцкий, 1900; Рожков, 1945; Сигов, 1969; Баранников, 1975; Рыжов, 1985; Россыпные месторождения…, 1995) время образования россыпей с косыми пластами относится к меловой эпохе. Сохранились они преимущественно в эрозионно-карстовых впадинах в геоморфологической зоне Зауральского пенеплена, расположенной непосредственно восточнее Сулейменовской россыпи.

Выводы и рекомендации

Таким образом, геолого-геоморфологическое строение многопластовых четвертичных россыпей золота горной части Юж- ного Урала, хорошо изученное детальными геологоразведочными и эксплуатационными работами, позволяет выделить эоплейстоце-новую эпоху как одну из наиболее продуктивных. Она является отражением одного из этапов нео-орогенеза, выраженного серий палеоврезов в долинах различного порядка.

В местах частичной (в долинах II–III порядков) или почти полной (в долинах IV–V порядков) флювиальной переработки эоплейстоценовых (и более древних) продуктивных образований более поздними циклами врезания гидросети и последующей боковой эрозии промышленно золотоносными становятся сероцветные легко- и средне-промывистые отложения неоплейстоцена. Это богатые и значительно выработанные россыпи: Иремельская, Верхне-Миасская (группа россыпей), Уйская, Султановская – на восточном склоне Южного Урала и Авзя-нская – на западном склоне. Накопленная добыча по ним составляет более 30 т золота.

Перспективы расширения сырьевой базы россыпной золотоносности связаны с выявлением в результате палеогеографических реконструкций участками захороненных осадков палеоврезов наиболее продуктивных в местах совмещения их с зонами золоторудной минерализации. По части таких участков, в том числе упомянутых в тексте (Шартымский, Краснохтинский, Куруелгин-ский, Авзянский), ранее автором проведена ресурсная оценка россыпного золота, рекомендованы одноименные площади для лицензирования на проведение геологоразведочных работ.

Список литературы Особенности формирования россыпей золота в горной части Южного Урала (на примере Сулейменовской многопластовой россыпи)

- Баранников А.Г. О «косых пластах» в древних россыпях золота на Южном Урале // Геоморфология. № 2. 1975. С. 58-63.

- Высоцкий Н.К. Детальные исследования золотоносных районов Южного Урала // Известия Геологического Комитета. Т. 19. № 3, 1900. С.23-46.

- Казаков П.В. Особенности неотектонического развития и россыпной золотоносности Учалинского рудно-россыпного района Республики Башкортостан // Геология и перспективы расширения сырьевой базы Башкортостана и сопредельных территорий / Мат-лы V Республиканской геологической конференции. Уфа, 2003. Т.2.С 72-73.

- Казаков П.В. Россыпи золота в погребенном карсте Миндякской межгорной депрессии (Южный Урал) // Вестник Пермского университета. Сер. Геология. Т. 18. № 3, 2019. С. 267-275. аок 10.17072^и^ео1.18.3.267

- Казаков П.В. Реконструкция палеогидросети и перспективы россыпной золотоносности южной части Миасской межгорной депрессии (Южный Урал) // Вестник Пермского университета. Сер. Геология. Т. 20. № 1, 2021. С. 56-62. аок 10. 17072/р8и. вео1. 20.1.56.

- Казаков П.В., Салихов Д.Н. Полезные ископаемые Республики Башкортостан (россыпное золото). Часть 2. Уфа: Гилем, 2006. 288 с.

- Ковалев С.Г., Салихов Д.Н., Пучков В.Н. Полезные ископаемые Республики Башкортостан (металлы). Уфа: Альфа-реклама, 2016. 554 с.

- Меньшиков В.Г., Казаков П.В., Бойков Г.В., Грешилов А.И. Коренная и россыпная золотоносность Республики Башкортостан // Отечественная геология. № 7. 1997. С. 20-26.

- Рожков И.С. Мезозойские россыпи Среднего и Северного Урала. М.: Металлургиздат, 1945. 142 с.

- Россыпные месторождения России и других стран СНГ / Н.Г. Патык-Кара, Л.Б. Зубков, Л.З. Быховский, Б.В. Рыжов, Б.И. Беневольский. М.: Науч. мир, 1995. 454 с.

- Рыжов Б.В. Карстовые россыпи - особая группа россыпных месторождений // Тр. ЦНИГРИ. Вып. 200, 1985. С. 20-28.

- Сигов А.П. Металлогения мезозоя и кайнозоя Урала. М.: Недра, 1969. 296 с.

- Цаур Г.А., Якушев В.М. О литологической стратификации погребенных россыпей (на примере Урала) // Континентальные россыпи Востока СССР: Тез. докл. VI Всесоюзного совещания по геологии россыпей. Часть I. Благовещенск, 1982. С.116-117.