Особенности формирования социальных компетенций у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Содномова Надежда Бадма-Цыреновна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 12, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются индивидуальные и возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, выявлена специфика формирования социальных компетенций у дошкольников с проблемами в развитии, представлены результаты исследования.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, компетенция, социальные компетенции, структурные характеристики начальных социальных компетенций у детей с овз

Короткий адрес: https://sciup.org/14935108

IDR: 14935108 | УДК: 37.2.016

Текст научной статьи Особенности формирования социальных компетенций у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья

Интенсивные социально-экономические, политические и культурные преобразования во всем мире определяют необходимость пересмотра существующих подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Раскрытие и активизация потенциальных возможностей каждого члена общества, выдвигаемые в качестве одной из приоритетных задач государственной политики в нашей стране, обусловили происходящие изменения в системе образования. Не стало исключением дошкольное воспитание и обучение. В частности, Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ), проект федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС) нацелены на поддержку разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека.

В этом случае очень важно отметить то, что особый акцент в вышеперечисленных документах сделан на образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), к которым относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения [1; 2]. Сложность работы в данном случае заключается в неоднородности дошкольников с ОВЗ, так как в нее входят дети с разными нарушениями развития и с разной их выраженностью.

При этом для многих детей с нарушениями развития характерны: несформированность мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы и адекватных способов усвоения общественного опыта, потребности в общении со взрослыми и сверстниками; недостаточность знаний и представлений об окружающем мире, низкий уровень интереса и активности в нем (низкая познавательная активность); задержка или качественное своеобразие формирования ведущей деятельности на разных этапах развития (эмоциональное общение со взрослым, предметная, игровая, учебная деятельность); недостаточность моторного развития (несформи-рованность ведущей руки, слабость мышц, трудности при переключении с движения на движение, общая моторная неловкость, нарушение зрительно-двигательной координации). Кроме того, у них возможны позднее начало (замедленный темп или качественное своеобразие) формирования основных психологических новообразований (ходьба, речь, восприятие, воображение, письмо и т.д.), отставание либо нарушение речевого развития, низкий уровень развития познавательных психических процессов в сравнении со своими сверстниками в норме развития.

Как показывает практика, эффективная профилактика и коррекция дефицитов в развитии детей возможна при определенной организации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. В этом случае речь идет не только об уходе за детьми и заботе о них, но и о воспитании, обучении, формировании важных жизненных навыков, способностей, организации безбарьерной среды их жизнедеятельности. Иными словами, происходит акцентирование внимания не только на знаниях, умениях и навыках, но и на индивидуальноличностных особенностях ребенка, его интересах, потребностях, что свидетельствует об ориентированности современного дошкольного образования на компетентностный подход в соответствии с мировыми тенденциями развития образования.

Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко [3] отмечают необходимость подготовки детей с ОВЗ к жизни в социуме, предлагая различные формы интеграции: социальную, педагогическую, интернальную, экстернальную и т.д. Идея ориентации на подготовку детей с ограниченными возможностями к жизни в социуме и взаимодействию с ним предъявляет особые требования к уровню сформированности у них социальных компетенций.

Проведенный нами теоретический обзор различных источников, посвященных проблемам развития детей с ОВЗ, позволил определить, что позиции авторов относительно их структуры и проявления социальной компетентности дошкольниками различны, отсутствует единство в вопросах относительно путей и средств изучения состояния социальных компетенций в данном возрасте. Особенно остро эти проблемы преломляются на специфику детей данной категории, так как не разработан вопрос содержания и структуры социальных компетенций, не учитываются индивидуально-возрастные особенности формирования социальных компетенций, не определены ключевые условия их формирования.

Необходимо отметить, что значимость социальных компетенций в системе целевых ориентиров дошкольного образования и недостаточная исследованность теоретико-практического решения вопроса о направлениях, средствах диагностики, условиях формирования социальных компетенций у детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья обусловили актуальность нашего исследования. При этом сложность его реализации связана с многозначностью трактовок в научной литературе понятий «компетенция» и «компетентность» и, соответственно, и их содержания. В этом отношении нами были выделены основные положения, определяющие содержательную сторону социальной компетентности и социальных компетенций детей.

Так, в частности, мы опирались на мнение Л.В. Трубайчук о том, что основу социальной компетентности составляют начальные компетенции, приобретаемые ребенком и необходимые ему для личностного развития, а также для успешного вхождения в общество в соответствии с общепринятыми социокультурными нормами [4]. В отношении терминологического определения социальных компетенций мы согласны с мнением О.А. Денисовой и О.Л. Лехановой [5], понимающих под ними различные проявления осведомленности ребенка в вопросах организации общения с детьми и взрослыми, осуществление общения конвенциональными средствами в соответствии с принятыми социокультурными нормами и правилами.

Решение поставленных теоретических задач позволило нам определить структурные характеристики начальных социальных компетенций у детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей. Среди них определяющие включение ребенка с ОВЗ в детское сообщество начальные социальные компетенции, как: когнитивные – представления о самом себе и своих особенностях, возможностях (своей индивидуальности); представления о сверстниках и специфике взаимодействия с ними (социокультурных нормах, правилах); представления о нравственных и социокультурных нормах и правилах поведения (жизни) в обществе; знания о равных правах и возможностях людей; понимание детьми особых потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья; мотивационно-ценностные – потребность в общении и одобрении, желание занять определенное место среди значимых для ребенка людей; соподчинение мотивов во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; ценностные ориентации ребенка; поведенческие , включающие эффективное взаимодействие со средой (умение контролировать свое поведение, умение действовать в коллективе сверстников (коммуникативные навыки и социальный статус ребенка в группе сверстников)); характер усвоения норм поведения.

На наш взгляд, немаловажно было включить и эмоциональную составляющую данных компонентов. А именно: понимание своих и чужих чувств и эмоции, эмоциональное отношению к принятию/непринятию себя другими детьми или взрослыми, индивидуальные эмоциональные проявления (тревожность, страхи, агрессивность, аутичность и т.д.). А также проявления эмоционального предвосхищения последствий своих и чужих поступков, определяющих, по мнению Т.В. Гармаевой, наряду с другими эмоциональными новообразованиями характер эмоциональных реакций, в том числе, произвольных [6].

Именно эти начальные социальные компетенции и стали критериями дальнейшей диагностической работы, в которой были использованы такие эмпирические методы, как анкетирование педагогов и родителей, педагогический эксперимент, наблюдение, устные и письменные опросы, беседы, методы математической обработки данных (параметрический метод U-Манна Уитни и коэффициент корреляции r-Спирмена). В качестве эмпирических методик нами были использованы: методики «Оцени поведение» Е.В. Никифоровой, «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой, беседа на общую осведомленность и самосознание детей, методика «Пиктограмма» (модификация методики А.Р. Лурия); САТ (Детский апперцептивный тест); рисуночная проективная методика «Я в прошлом-настоящем-будущем». Кроме того, социометрическая методика «Секрет», «Рукавички», опрос родителей и наблюдения за детьми.

Данное экспериментальное исследование было осуществлено в 2008–2013 гг. в три этапа. Экспериментальная выборка была представлена тремя группами детей в возрасте 5,9–6,4 года: 22 ребенка с нормой психического и физического развития; 15 детей с нарушениями речи легкой степени и 8 детей с детским церебральным параличом двух дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида города Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Задача выявления возможной специфики формирования социальных компетенций у детей с ОВЗ обусловила необходимость определения качественной характеристики различных уровней. Нами были взяты: недостаточный уровень , соответствующий уровню нулевой готовности ребенка (слабая интегрированность вышеперечисленных компонентов, неготовность ребенка к жизни в социуме и взаимодействию с ним); стартовый или уровень начальной готовности к проявлению социальных компетенций (наличие общего желания владеть навыками социальных компетенций при недостаточном уровне развития когнитивного и поведенческого компонентов); достаточный – уровень сформированности удовлетворительного для элементарного социального взаимодействия состояния социальных компетенций. Последний уровень характеризуется взаимной интегрированностью и проявлением всех компонентов, активным применением социальных навыков в жизнедеятельности, то есть выходом социальных компетенций на уровень компетентности.

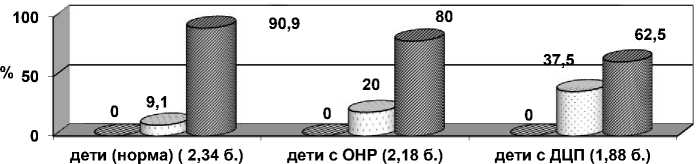

В связи с этим сравнительный анализ полученных детьми данных предполагал изучение отдельных компонентов социальных компетенций и уровней их сформированности в целом. Полученные детьми с ОВЗ данные по конкретным методикам сопоставлялись с данными выборки детей с нормой развития. Так, преимущественное большинство детей во всех выборках показали достаточный уровень сформированности социальных компетенций, о чем свидетельствуют данные диаграммы 1. Однако наименьшее количество таких детей было отмечено в выборке испытуемых с ДЦП – 62,5 % в сравнении с 90,9 % детей с нормой развития.

инедостаточный

□стартовый

□достаточный

Диаграмма 1 – Процентное соотношение детей с разными уровнями сформированности социальных компетенций

Сравнительный анализ средних данных по каждому из компонентов начальных социальных компетенций показал, что наиболее ярко отличия представлены в когнитивном и поведенческом. При этом, как видно из таблицы 1, значительная разница была выявлена у детей с нарушениями речи (при p < 0,01), тогда как дети с ДЦП незначительно отличаются в поведенческом аспекте. Во втором случае это, возможно, в определенной мере обусловлено слабой представленность социальных контактов детей с ДЦП, тогда как у детей другой выборки, на наш взгляд, многое связано с проблемами установления контактов из-за стеснения или неуверенности и т.п.

Таблица 1 – Средние данные сформированности социальных компетенций у детей старшего дошкольного возраста

|

Группа детей |

Компоненты социальных компетенций |

|||

|

когнитивный |

мотивационно-ценностный |

поведенческий |

итоговый балл |

|

|

(норма) |

2,38*** |

2,24* |

2,34*** (*) |

2,3 |

|

с ОНР |

2,18*** |

2,11* |

2,18*** |

2,13 |

|

с ДЦП |

2,34 |

2,19 |

1,88* |

2,16 |

* - различия на уровне статистической тенденции при р < 0,1;

** - значимость различий при р < 0,05;

*** - высокая значимость различий при рт < 0,01.

В мотивационном аспекте дети всех трех выборок менее всего отличаются друг от друга. У всех в равной мере выражено желание занять определенное место в обществе, потребность в общении и одобрении значимых людей, ценностные ориентации коммуникативной направленности и соподчинение мотивов, что в целом является нормой для данного возрастного этапа.

Относительно когнитивного компонента можно отметить, что проведенный качественный анализ полученных результатов показал, что у детей с ОНР средние данные таких критериев, как «общая осведомленность», «представления о социокультурных нормах», «понимание особых потребностей и чувств (своих и чужих)» ниже, чем у детей с нормой психического и физического развития, о чем свидетельствуют данные таблицы 2.

Таблица 2 – Средние данные выраженности критериев когнитивного компонента социальных компетенций у детей разных выборок

|

Группа детей |

Средние данные критериев когнитивного компонента СК |

||||||||

|

о Z К Z ГО Ф ° ч ф о |

представления о |

X 3 Z го й О го Z го Z го |

ф ф 5 X о го-п о i о«о Z О ® о ° £ С о С |

л к н го о х о Л X о х го о х о О 2 ° О ф S tn ГО о о |

X s m 8 О ф Г h и О S с |

го ю S Z ф о |

|||

|

ф ф о |

X го Z ф о |

X Z > X о 1 о о |

|||||||

|

(норма) |

2,55* |

2,27 |

2,41 |

2,41 |

2,14** |

2,5* |

2,41 |

2,36* |

2,38** |

|

с ОНР |

2,27* |

2,13 |

2,4 |

2,06 |

2,0 |

2,01* |

2,33 |

2,13 |

2,18** |

|

с ДЦП |

2,25 |

2,4 |

2,4 |

2,5 |

1,8** |

2,3 |

2,5 |

2,8* |

2,34 |

* - различия на уровне статистической тенденции при р < 0,1;

** - значимость различий при р < 0,05;

*** - высокая значимость различий при р < 0,01.

Как видно из данных таблицы 2, статистически достоверная разница была выявлена по таким критериям, как «общая осведомленность», «понимание особых потребностей». В данном случае речь идет о детях с общим недоразвитием речи, у которых несколько ниже средние данные по указанным критериям, чем у детей группы «норма развития». Возможно, что именно эти средние данные в большей мере обусловили статистически значимые различия у детей данных групп по общему среднему баллу когнитивного компонента социальных компетенций (2,38 и 2,18 б.). Кроме того данные таблицы свидетельствуют и о некоторой степени отставания детей с ДЦП по уровню сформированности таких критериев, как «знания о равных правах» на уровне значимых различий (2,14 и 1,8 б.). Тогда как понимание своих и чужих чувств у детей с ДЦП несколько более развито, чем у детей группы «норма развития», соответственно 2,8 б. и 2,36 б. (разница на уровне статистической тенденции, р < 0,1). Необходимо отметить, что дети с ДЦП показали более выраженные данные по таким критериям, как «представления о себе и о социокультурных нормах». Они более осведомлены в эмоциональном отношении и показали лучшее понимание своих чувств и чувств других людей. Однако у них, как и у детей с ОНР, не достаточно ярко представлена общая осведомленность. И, кроме того, на данном этапе экспериментальной работы эти дети показали определенные пробелы в знаниях о собственных (равных) правах и возможностях, что в определенной мере свидетельствует о необходимости проведения развивающей работы с детьми.

У большинства детей достаточно полно сформированы представления о сверстниках, о положительных и отрицательных качествах детей. Об этом свидетельствуют ответы детей на вопросы беседы, по которым видно, что дети тем или иным образом уже ориентируются в том, на кого из сверстников они хотели бы быть похожими. В этом случае необходимо отметить, что дети преимущественно указывали тех, кто им нравится, с кем они чаще всего играют или обра- щали внимание на внешние параметры (высокий, сильный и т.д.). Так, например, один мальчик отвечает: «На своих друзей. Андрей мой друг. Он хороший. Вместе играем. <...> Быть великим. Хотел бы быть похожим на маму». В качестве тех, на кого дети хотели бы быть похожими, часто обозначены родители (мама или папа) с преобладанием гендерного аспекта. Иногда дети называют и причины: «Потому что он любит со мной играть», «Как Анжела, она ходит с косичкой, с сумкой и кофточкой. Еще хочу быть как Василиса. Хочу, чтобы мы были близнецами» и т.д. В качестве объектов самоидентификации называли и публичных людей: «На кинозвезду, которая с гитарой». Отрицательными качествами людей дети считают, например, трусость, агрессивность («Мне не нравится, когда дяденьки нападают»). Отвечая относительно сверстников, дети указывали следующее: «когда дразнятся», «обижают», «бьют».

В качестве своих недостатков дети указывают: «Я некрасивый, я нелюбознательный, непослушный» и т.д. Такие личностные качества (спокойствие, смелость), интеллектуальные качества («умная», «сообразительная»), коммуникативные качества («добрая», «веселая», «вежливая», «общительная») считают своими достоинствами, тем или иным образом помогающими им в жизни. В ряде случаев дети путают личностные качества с внешними данными («красивый», «большой» и т.п.) или называют обобщенную характеристику под «хороший» или «плохой».

Из данных таблицы 2 видно, что детям с общим недоразвитием речи лучше удается справляться со своими эмоциями, контролировать свои чувства и их выражение (2,53 б. против 2,36 б.), несмотря на возможные проблемы с соподчинением мотивов и отсутствие статистического доказательства данных различий. Тогда как по всем остальным критериям дети данной группы отстают. Так, взаимодействие со средой у них находится на среднем уровне, не столь хорошо развиты умения действовать в коллективе сверстников, доказательством чему служат данные наблюдения и методики «Рукавички». Дети могут договориться о сотрудничестве в ходе совместной деятельности, однако в процессе ее осуществления данное сотрудничество и взаимопомощь претерпевали не всегда положительную динамику. В ряде случаев дети так и не смогли договориться о результате деятельности и, соответственно, его достичь. Причиной чему, возможно, могут служить имеющиеся у них речевые нарушения. В этом отношении наибольшая разница была выявлена и статистически доказана в средних данных характера взаимоотношений со средой и умения действовать в коллективе сверстников у детей с церебральным параличом (2,05 б. и 1,5 б., а также 2,45 б. и 1,75 б.).

Корреляционное изучение полученных средних данных по всем компонентам социальных компетенций дало возможность более глубокого понимания содержания дальнейшей работы с детьми. Так, например, было установлено, что в целом у всех детей особенности представлений о себе определяют характер соподчинения мотивов (0,504**), ценностные ориентации (0,513**), характер усвоения норм (0,539**) и эмоциональную саморегуляцию (0,430**). В то же время обнаружено обратно пропорциональное влияние эмоционального отношения к самому себе во времени ( – 0,323*) и характера взаимодействия со средой ( – 0,566**) на особенности формирования представлений о себе у детей. Исходя из этого можно предположить, что если ребенок малоактивен во взаимодействии со средой, то ему остается только преимущественно познавать самого себя, в чем он и начинает преуспевать. Отрицательное отношение к самому себе также стимулирует познание себя ребенком.

В целом важно отметить, что в соответствии с полученными результатами нами наряду с предварительным анализом условий, в которых экспериментальные дошкольные учреждения реализуют воспитательно-образовательный процесс, была запланирована и проведена определенная работа с детьми групп с ОНР и с ДЦП. Дальнейшая работа с детьми с ОВЗ предполагала дифференцированный подход: в группе детей с ОНР акцент был сделан на все компоненты начальных социальных компетенций в разном соотношении, в группе испытуемых с ДЦП работа велась преимущественно с поведенческими навыками.

Количественная обработка полученных в ходе контрольного эксперимента данных показала следующее процентное соотношение детей с разными уровнями сформированности когнитивного компонента социальных компетенций: в целом увеличилось количество детей с высоким уровнем развитости социальных компетенций, что наглядно проиллюстрировано в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительные данные сформированности когнитивного компонента СК

|

—группа уровень |

Дети (норма) |

Дети с ОНР |

Дети с ДЦП |

|||

|

Конст. Э. |

Контр. Э. |

Конст. Э. |

Контр. Э. |

Конст. Э. |

Контр. Э. |

|

|

низкий |

0 % |

0 % |

0 % |

0 % |

0 % |

0 % |

|

средний |

9,1% |

4,5% |

20% |

0 % |

14,3% |

0 % |

|

высокий |

90,9% |

95,5% |

80% |

100% |

85,7% |

100% |

|

Средний балл |

2,38*** |

2,57*** |

2,18*** |

2,45*** |

2,34 |

2,5 |

* - различия на уровне статистической тенденции при p < 0,1;

** - значимость различий при p < 0,05;

*** - высокая значимость различий при p < 0,01.

Положительная динамика качества сформированности когнитивной составляющей социальных компетенций стала возможной за счет роста средних данных по некоторым показателям в отдельности в разных выборках. Однако статистически доказанной оказалась динамика такого показателя, как «представления о себе» у детей нормы развития и у детей с ОНР. Так были показаны следующие средние баллы: 2,27 б. и 2,59 б. в выборке «норма развития» (значимость различий при p < 0,05), а также 2,13 б. и 2,47 б. в выборке с нарушениями речи (различия на уровне статистической тенденции при p < 0,1) (таблица 4).

Таблица 4 – Динамика средних значений основных критериев когнитивного компонента социальных компетенций детей

|

Группа детей |

средние данные критериев когнитивного компонента СК |

||||||||

|

н о о Z К Z Ф f i ° ч ф о о |

представления о |

X ^ со |

ф ф Sxo го 3 о £ О й х о ® О°^ с о С |

л к н го о х о Л X ч х ГО ф х ч О S ? =с О ф S tn го о о |

X s m ш о ф h п О S с |

ю S ф о |

|||

|

ф ф о |

X 2 S Z ф о |

X 3 > X н ” о 1 о о |

|||||||

|

(норма) |

2,55 |

2,27** |

2,41 |

2,41 |

2,14 |

2,5 |

2,41 |

2,36 |

2,38*** |

|

2,55 |

2,59** |

2,64 |

2,64 |

2,23 |

2,73 |

2,59 |

2,59 |

2,57*** |

|

|

с ОНР |

2,27 |

2,13* |

2,4 |

2,06 |

2,0** |

2,01 |

2,33 |

2,13 |

2,18*** |

|

2,53 |

2,47* |

2,66 |

2,33 |

2,33** |

2,33 |

2,53 |

2,4 |

2,45*** |

|

|

с ДЦП |

2,25 |

2,4 |

2,4 |

2,5 |

1,8 |

2,3 |

2,5 |

2,8 |

2,34 |

|

2,63 |

2,6 |

2,6 |

2,6 |

1,8 |

2,4 |

2,5 |

2,9 |

2,5 |

|

* – различия на уровне статистической тенденции при p < 0,1;

** – значимость различий при p < 0,05;

*** – высокая значимость различий при p < 0,01.

В целом дети всех выборок дают более полную картину представлений о себе: могут передать более качественную характеристику своим качествам, указывая больше личностных, нежели собственных внешних данных. Кроме того у детей с нарушениями речи значительно увеличился средний балл по такому критерию, как «знания о равных правах» (от 2,0 б. до 2,33 б. при p < 0,05). При этом можно отметить, что дети не только демонстрируют достаточный уровень этих представлений, но и реальное подтверждение осознания этих знаний в повседневном поведении в общении со сверстниками, взрослыми. Возможно, это в определенной мере обусловлено расширением, обогащением представлений детей об эмоциональном мире людей: о чувствах, переживаниях, их причинах и проявлениях, развитии и проявлении эмпатии и т.д. (о чем свидетельствуют более полные, яркие рассказы детей к сюжетным картинкам). В целом необходимо отметить у детей проявление внимательного отношения друг к другу, большую чуткость, понимание необходимости помощи и взаимопомощи, в том числе в общении со взрослыми. Дети стали более уверенными в себе, инициативными в общении, взаимодействии и проявлении своих мыслей.

Ссылки:

-

1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования // Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655

-

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // Проект. М., 2013

-

3. Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галлямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / под науч. ред. проф. Л.М. Шипицыной. СПб., 2003. 240 с.

-

4. Трубайчук Л.В. Теоретические основы развития и становления личности младшего школьника в образовательном процессе: дис.... д-ра пед. наук. Челябинск, 2000. 337 с.

-

5. Денисова О.А., Леханова О.Л. Социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья: угрозы и перспективы решения в региональном контексте // Научный электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/6388 (дата обращения: 01.12.2013).

-

6. Гармаева Т.В. Развитие экспрессивной выразительности и эмоционального кодирования у детей: факторы, условия и средства: учебно-методическое пособие. Улан-Удэ, 2013. 131 с.