Особенности формирования урожайности у образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции в условиях Красноярской лесостепи

Автор: Никитина Вера Ивановна, Федосенко Денис Федорович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - выявить силу взаимосвязи между элементами структуры и урожайностью у образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции разных групп спелости. Полевые опыты проведены в ОПХ «Минино» Красноярского НИИСХ в 2017-2019 гг. Исходный материал представлен 33 образцами. Его разделили по продолжительности вегетационного периода на 2 группы: 1 - раннеспелые, среднеранние; 2 - среднеспелые, среднепоздние. Для изучаемых групп спелости имеются особенности в формировании урожайности и тесноте корреляционной связи между элементами структуры. Формирование урожайности среднеранних образцов существенно зависело от продолжительности вегетационного периода (r = 0,836) и межфазного периода всходы - колошение (r = 0,659). Значительный вклад в ее формирование внесла масса зерна главного колоса (r = 0,761) и масса 1000 зерен боковых побегов (r = 0,717). Продолжительность вегетационного периода оказала решающее влияние на формирование общей массы зерна с главного колоса (r = 0,828) и массы зерна боковых побегов (r = 0,656). Межфазный период всходы - колошение показал наибольшее число положительных корреляций с количественными признаками. Он влиял на продолжительность вегетационного периода (r = 0,742), высоту растений (r = 0,545), массу зерна боковых побегов (r = 0,723), число зерен в главном колосе (r = 0,558) и боковых побегах (r = 0,540). Продолжительность же межфазного периода колошение - восковая спелость оказала отрицательную связь на формирование продуктивных побегов (r = -0,537). У среднеспелых и среднепоздних образцов было выявлено гораздо меньше достоверных корреляций между количественными признаками. Ведущая роль в формировании урожайности для данной группы образцов принадлежит массе зерна с главного колоса (r = 0,472). Существенный вклад в массу зерна главного колоса вносит число зерен в нем (r = 0,792).

Яровая пшеница, образцы, элементы структуры, урожайность, формирование, селекция

Короткий адрес: https://sciup.org/140256905

IDR: 140256905 | УДК: 631.11(571.51) | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-3-22-26

Текст научной статьи Особенности формирования урожайности у образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции в условиях Красноярской лесостепи

Введение . В разнообразных почвенно-климатических условиях Восточной Сибири урожайность яровой пшеницы формируется при разном уровне развития элементов структуры.

На начальном этапе селекционной работы в Восточной Сибири формирование урожайности сортов пшеницы происходило преимущественно за счет числа плодоносящих побегов на единицу площади и мелкого зерна. Сорта, имеющие более короткий вегетационный период, показывали более сильную связь количества продуктивных побегов с урожайностью [1].

Подтвердили значительную роль продуктивных побегов в формировании урожайности П.А. Яхтенфельд [2], Р.Б. Кондратьев [3], Т.Н. Гордеева [4], Н.А. Ивлев [5], В.Е. Дмитриев [6]. В зоне Причулымья В.Е. Дмитриевым была обнаружена значительная связь урожайности с массой 1000 зерен (r = +0,78–0,84).

Высокую положительную зависимость урожайности от числа зерен в колосе в лесостепной зоне Красноярского края отмечали А.Г. Разумовский [7], Л.К. Тупикова [8], А.Д. Колесняк [9]. Особенно тесная связь урожайности с числом зерен отмечена по непаровым предшественникам [10].

С развитием селекции яровой пшеницы в Сибири выявлены другие важные элементы структуры, существенно связанные с урожайностью. Изучение исходного материала образцов яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи показало ведущую роль в формировании урожайности массы зерна с колоса. Наряду с массой зерна колоса устойчивый вклад в урожайность вносит его озерненность [11, 12].

Меняются погодные условия, изучаемый исходный материал, сорта, возделываемые в производстве, поэтому очень важно выявить особенности взаимосвязи количественных признаков у образцов пшеницы сибирской селекции разных групп спелости.

Цель исследования : выявить силу взаимосвязи между элементами структуры и урожайностью у образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции разных групп спелости.

Исходный материал и методика исследования . Для изучения были взяты 33 образца сибирской селекции разных групп спелости. Опыты закладывались в ОПХ «Минино» Красноярского НИИСХ ФИЦ КНЦ СО РАН в 2017-2019 гг. Посев образцов проводили по чистому пару в оптимальные сроки (17–20 мая) для Красноярской лесостепи, сеялкой ССФК-7, в четырехкратной повторности с нормой высева 500 всхожих зерен на 1 м2. Площадь делянок составляла 3,26 м2, учетная - 3 м2.

В течение вегетационного периода вели фенологические наблюдения (всходы, колошение, восковая спелость) и учеты: полевой всхожести и выживаемости растений к уборке на учетных площадках 0,25 м2, поражения болезнями и повреждения вредителями. Перед уборкой отмечали полегание по 5-балльной шкале и делали отбор на структуру урожая по 105 растений каждого образца.

Постановку опытов, учеты и наблюдения осуществляли в соответствии с методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [13, 14] и методическими ука- заниями ВНИИР по изучению мировой коллекции пшеницы [15]. Статистическую обработку данных проводили по общепринятым методикам.

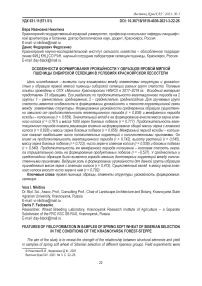

Результаты исследования. Урожайность среднеранних образцов пшеницы в изучаемые годы зависела в основном от продолжительности вегетационного периода (r = 0,836) и межфазного периода всходы – колошение (r = 0,659) (рис. 1). Значительную роль в формировании урожайности играла масса зерна главного колоса (r = 0,761) и масса 1000 зерен с боковых побегов (r = 0,717).

Рис. 1. Корреляция основных количественных признаков с урожайностью для среднеранних образцов

Масса зерна с главного колоса находилась в достоверной положительной корреляции с массой 1000 зерен (r = 0,567) и числом его зерен (r = 0,716). Формирование массы зерна боковых побегов у среднеранних образцов в основном обусловлено числом в них зерен (r = 0,927).

В изучаемые годы из-за весенне-летней засухи образцы пшеницы не проявили своих потенциальных возможностей по высоте растений. Высота среднеранних сортов была связана существенно с продолжительностью вегетационного периода (r = 0,632). От нее зависит озер-ненность главного колоса (r = 0,770) и боковых побегов (r = 0,634), масса зерна главного колоса (r = 0,659) и боковых побегов (r = 0,680), длина колоса (r = 0,677).

Межфазный период всходы – колошение показал наибольшее число положительных корреляций с остальными количественными признака- ми, но уровень связи большинства из них близок к порогу достоверности (r = 0,532). Он влиял на продолжительность вегетационного периода (r = 0,742), высоту растений (r = 0,545), массу зерна боковых побегов (r = 0,723), число зерен в главном колосе (r = 0,558) и боковых побегов (r = 0,540). Продолжительность межфазного периода колошение – восковая спелость оказала отрицательную связь на формирование продуктивных побегов (r = –0,537).

Продолжительность вегетационного периода среднеранних образцов имела решающее значение для формирования общей массы зерна с главного колоса (r = 0,828) и в меньшей степени – массы зерна боковых побегов (r = 0,656).

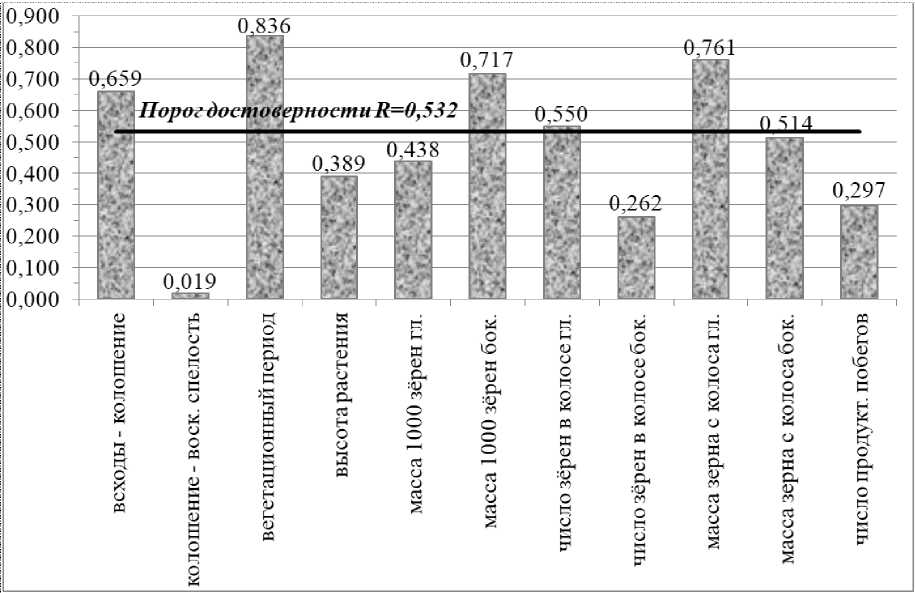

Корреляционный анализ среднеспелых и среднепоздних образцов выявил существенно меньшее число взаимосвязей между изучаемыми количественными признаками (рис. 2).

Рис. 2. Корреляция основных количественных признаков с урожайностью в группе среднеспелых – среднепоздних образцов

Урожайность у данной группы образцов определялась массой зерна с главного колоса (r = 0,472), формирование которой существенно зависело от числа зерен в нем (r = 0,792). Масса же зерна с главного колоса имела отрицательную взаимосвязь с количеством продуктивных побегов на единицу площади (r = –0,512). Количество продуктивных побегов влияло отрицательно на озерненность главного колоса (r = –0,697) и массу 1000 зерен (r = –0,505). Масса зерна с боковых побегов в основном создается их озерненностью (r = 0,758).

В отличие от среднеранней группы спелости, межфазный период колошение – восковая спелость оказал большее влияние на формирование высоты растений (r = 0,907), чем период всходы – колошение (r = 0,493).

Заключение . Таким образом, проведенный корреляционный анализ между количественными признаками показал, что для изучаемых групп спелости образцов яровой пшеницы формирование урожайности в условиях Красноярской лесостепи идет по-разному. У среднеранней группы образцов урожайность находится в тесной связи с продолжительностью вегетационного периода и массой зерна главного колоса и в меньшей степени – c продолжительностью периода всходы – колошение и озерненностью колоса. Кроме того, на урожайность образцов оказывало существенное влияние масса 1000 зерен с боковых побегов, если складывались благоприятные условия для их формирования.

В среднеспелой – среднепоздней группе образцов пшеницы выявлена достоверная корреляция урожайности с массой зерна главного колоса, однако уровень корреляции низкий, что показывает относительно равный вклад признаков в процесс формирования урожайности во время вегетации. В отличие от раннеспелой и среднеранней группы образцов формирование боковых побегов в среднеспелой – среднепоздней группе приводит к снижению массы зерна с главного колоса, что можно объяснить перераспределением питательных веществ в боковые побеги во время вегетации растений.

Список литературы Особенности формирования урожайности у образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции в условиях Красноярской лесостепи

- Писарев В.Е. Селекция зерновых культур: избранные работы. М.: Колос, 1964. 317 с.

- Яхтенфельд П.А. Культура яровой пшеницы в Сибири. М.: Сельхозиздат, 1961. 359 с.

- Кондратьев Р.Б. Формирование структуры урожая яровой пшеницы в условиях Красноярского края // Тр. Краснояр. с.-х. ин-та. Красноярск, 1962. Т. 8. С. 4-17.

- Гордеева Т.Н. Влияние сроков посева яровой пшеницы Скала на урожай и посевные качества семян // Тр. Краснояр. НИИСХ. 1969. Т. 5. С. 120-127.

- Ивлев Н.А. Влияние сроков сева, норм высева и удобрений на урожай, посевные и технологические качества зерна яровой пшеницы в Канской лесостепи Красноярского края: авто-реф. дис. ... канд. с-х. наук. Омск, 1978. 22 с.

- Дмитриев В.Е. Изучение скороспелых пшениц различного географического происхождения в зоне Причулымья Красноярского края: дис. ... канд. с.-х. наук. Л., 1979. 218 с.

- Разумовский А.Г. Исходный материал для селекции яровых пшениц в лесостепной зоне Красноярского края: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Красноярск, 1967. 23 с.

- Тупикова Л.К. Формирование структуры урожая яровой пшеницы в Красноярской лесостепи при внесении минеральных удобрений: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Новосибирск, 1969. 30 с.

- Колесняк А.Д. Влияние удобрений на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в Красноярской лесостепи: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. Л., 1979. 17 с.

- Кондратьев Р.Б. Закономерности формирования структуры урожая яровой пшеницы в Средней Сибири: автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. Горки, 1970. 48 с.

- Никитина В.И. Селекционная ценность образцов яровой мягкой пшеницы сибирского генофонда по результатам экологического сортоиспытания: дис. . канд. с.-х. наук. Красноярск, 1987. 269 с.

- Сидоров А.В. Создание и оценка селекционного материала яровой пшеницы для засушливых зон лесостепи Восточной Сибири: дис. ... канд. с.-х. наук. Красноярск, 1989. 153 с.

- Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур (общая часть). Вып. 1. М.: Колос, 1985. 269 с.

- Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры / ред. А.И. Григорьева. М.: Колос, 1989. 194 с.

- Методические указания по изучению мировой коллекции пшеницы. 4-е изд., перераб. Л.: Изд-во ВИР, 1985. 29 с.