Особенности функционирования сенсорных систем у учащихся с различными соматотипами

Автор: Мужиченко Маргарита Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 2 (45), 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается зависимость остроты зрения и порога тактильной чувствительности от соматотипа учащихся.

Конституция, соматотип, острота зрения, острота слуха, вкусовая чувствительность, тактильная чувствительность

Короткий адрес: https://sciup.org/14822468

IDR: 14822468

Текст научной статьи Особенности функционирования сенсорных систем у учащихся с различными соматотипами

Конституция – это совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных свойств, которые определяют своеобразие реакции организма на внешние и внутренние раздражители. Она отражает особенности не только телосложения, но и психической деятельности, метаболизма и функционирования вегетативных систем, адаптационных, компенсаторных и патологических реакций человека. Фактор конституции имеет для биолога, врача, педагога, тренера прогностическую ценность. С учетом конституции можно достаточно надежно охарактеризовать особенности индивидуального развития, как в прошедший, так и в предстоящий период жизни. По конституции можно судить о реактивности организма и установить присущие данному человеку факторы риска к определенным заболеваниям и факторы благополучия в отношении некоторых положительных функциональных состояний [1; 5]. Изучение конституции учащихся с целью выявления характерных для каждой группы индивидуальных особенностей достаточно важно, так как наряду с другими методами исследования, позволяет осуществить принцип индивидуального подхода к оценке функциональных возможностей сенсорной системы, которая играет важнейшую роль в осуществлении взаимосвязи человека с окружающим миром.

В исследовании принимали участие 120 учащихся 9-х классов г. Волгограда. У всех испытуемых был определен тип телосложения по классификации Черноруцкого. Оценивались следующие показатели: рост, вес, жироотложение, развитие мускулатуры, костный скелет, форма грудной клетки.

Для оценки функциональных показателей сенсорной системы определялась острота зрения, острота слуха, тактильная чувствительность, вкусовая чувствительность [2]. Выявлено, что гиперстенический тип конституции имеют 18,50% учащихся, астенический – 21,5% учащихся, нормостенический – 60% учащихся (табл. 1, рис.1).

Таблица 1

Распределение учащихся на группы по типам конституции

|

Тип конституции |

% учащихся |

|

Нормостенический |

60 |

|

Астенический |

21.50 |

|

Гиперстенический |

18.50 |

Как показали наши исследования острота зрения учащихся астенического типа достоверно ниже показателей в гиперстенической и нормостенической группе (табл. 2). Средние показатели остроты зрения учащихся нормостенической и гиперстенической группы достоверно не отличаются.

Таблица 2

Показатели остроты зрения учащихся с различным типом конституции

|

Острота зрения |

Нормостенический |

Гиперстенический |

Астенический |

|

Левый глаз |

1,047±0,414 |

1,047±0,414 |

0,66**°°±0,152 |

|

Правый глаз |

1,05±0,157 |

0,947±0,157 |

0,727*°±0,169 |

*P ≤0.05. **-P≤0.01– достоверные отличия от нормостенической группы

°P≤0.05. °°- P≤0.01– достоверные отличия от гиперстенической группы

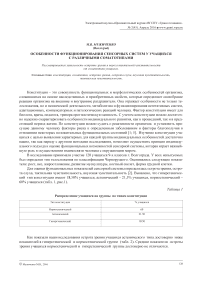

В группе учащихся нормостенического соматотипа нормальные показатели остроты зрения левого глаза имеют 73,3% учащихся, правого – 80%. В группе с гиперстеническим типом - нормальные показатели остроты правого глаза имеют 46,6% учащихся, левого – 53,3%. В группе астенического типа нормальные показатели остроты зрения левого и правого глаза имеют лишь 40 % учащихся (рис.2).

Рис.2. Количество учащихся с нормальной остротой зрения в зависимости от типа конституции (%)

Полученные нами результаты могут быть связаны с тем, что сниженный компонент мышечной массы у астеников сочетается со снижением уровня кровотока, в том числе и в артериях глазного бассейна, что может приводить к развитию миопии [6], кроме того, астенизация приводит к снижению тонуса глазодвигательной мускулатуры, что так же способствует развитию миопии [4]. При астении выявляется слабость склеры, что способствует при длительной зрительной работе увеличению длины глазного яблока[3]

При исследовании остроты слуха по методу Преображенского установлено, что достоверных отличий по этому показателю у подростков с различными типами конституции нет (табл.3).

Таблица 3

Показатели остроты слуха учащихся с различным типом конституции.

|

Острота слуха |

Тип конституции |

||

|

Нормостенический |

Астенический |

Гиперстенический |

|

|

Левое ухо |

4,967±0,101 |

4,8±0,101 |

4,873±0,066 |

|

Правое ухо |

4,9±0,111 |

4,767±0,111 |

4,9±0,11 |

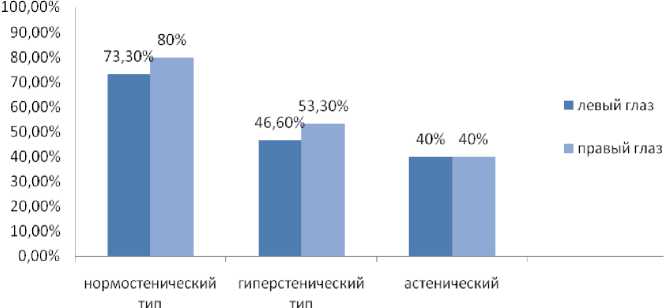

В группе учащихся с нормостеническим типом конституции нормальную остроту слуха левого уха имеют 93,3%, правого уха имеют 80% учащихся (рис. 3.).

Рис. 3. Количество учащихся с нормальной остротой слуха в зависимости от типа конституции ( по методу Преображенского )

В группе учащихся с астеническим типом – нормальную остроту слуха левого уха имеют 86,6%, правого уха 66,6%. В группе учащихся с гиперстеническим типом нормальную остроту слуха левого уха имеют 73,3% , правого уха 80% учеников (рис. 3).

В группе учащихся астенического типа нормальную остроту слуха левого уха имеют 100% учеников, правого уха – 73,3%. В группе учащихся гиперстенического типа нормальную остроту слуха левого и правого уха имею 86,6 % учеников.

Исследования тактильной чувствительности показали, что порог этого показателя во всех отделах верхней конечности учащихся с гиперстеническим соматотипом достоверно выше по сравнению с нормостенической и астенической группой школьников (табл. 4).

Таблица 4

Показатели тактильной чувствительности учащихся с различным соматотипом (мм)

|

Тактильная чувствительность |

Тип конституции |

||

|

Нормостенический |

Астенический |

Гиперстенический |

|

|

Кожа предплечья |

7,8±1,238 |

7,4±1,238 |

10,533*°°±0,966 |

|

Тыльная поверхность руки |

7,667±0,991 |

5,933±0,991 |

8,267°°±0,811 |

|

Ногтевая фаланга пальцев руки |

2,267±0,323 |

2,733±0,323 |

3,133**±0,343 |

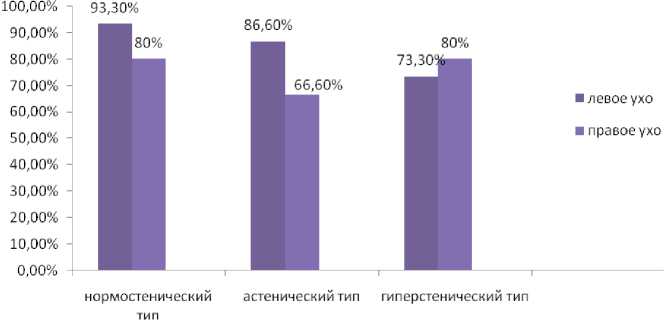

В группе учащихся нормостенического типа тактильная чувствительность кожи предплечья и тыльной поверхности руки не превышает порога дискриминации у 100% учащихся (Рис.4). Тактильная чувствительность кожи ногтевой фаланги пальцев руки не превышает порог дискриминации у 66,6% учащихся. В группе учащихся астенического типа тактильная чувствительность кожи предплечья и тыльной поверхности кисти руки не превышает порог дискриминации у 100 % учеников. Тактильная чувствительность кожи ногтевой фаланги пальцев руки не превышает порога дискриминации у 53,3% учащихся. В группе учащихся гиперстенического типа тактильная чувствительность кожи предплечья и тыльной поверхности руки не превышает порога дискриминации у 100% учеников. Тактильная чувствительность кожи ногтевой фаланги пальцев руки не превышает порога дискриминации у 33,3% учеников.

Рис.5. Количество учащихся с тактильной чувствительностью, не превышающей порог дискриминации (%)

Полученные нами данные связаны, по-видимому, с различным типом кожи у представителей разных конституций. Так, астеники имеют тонкую и сухую кожу, тогда как кожа гиперстеников более толстая и имеет хорошую жировую смазку [1].

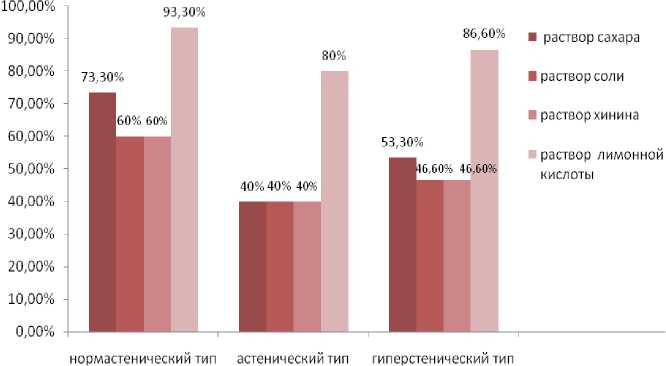

В исследовании порогов вкусовой чувствительности выявлено, что этот показатель у учащихся с разным соматотипом не имеет достоверных отличий (Табл. 6; Рис.6).

Таблица 6

Показатели порога вкусовой чувствительности учащихся с различным соматотипом

|

Показатели |

Тип конституции |

||

|

Нормостенический |

Астенический |

Гиперстенический |

|

|

Раствор сахара |

0,344±0,165 |

0,64±0,165 |

0,52±0,162 |

|

Раствор соли |

0,454±0,168 |

0,64±0,168 |

0,58±0,169 |

|

Раствор лимонной кислоты |

0,129±0,114 |

0,252±0,114 |

0,201±0,105 |

|

Раствор хинина |

0,46±0,168 |

0,634±0,168 |

0,574±0,17 |

Проведенные исследования показали, что преобладающим соматотипом у учащихся 15–16 лет является нормостенический; астенический и гиперстенический типы конституции представлены равномерно. У учащихся с астеническим соматотипом выявлена большая предрасположенность к развитию миопии. Учащиеся с гиперстенической конституцией имеют более высокий порог тактильной чувствительности. Не обнаружено достоверной зависимости слуховой и вкусовой чувствительности от типа конституции.

Рис. 6. Количество учащихся с нормальной вкусовой чувствительности в зависимости от типа конституции (%)

Список литературы Особенности функционирования сенсорных систем у учащихся с различными соматотипами

- Акинщикова Г.И. Соматическая и психофизиологическая организация человека. Л.: Ленинградский ун-т. 1977.

- Алешина Л.И., Лебедченко С.Ю., Мужиченко М.В., Тобольская М.М. и др. Методическое руководство к лабораторным занятиям по возрастной анатомии, физиологии и гигиене человека. Волгоград: Перемена. 2005.

- Верещагина Г.Н., Лисиченко О.В. Сердечно-сосудистый синдром при системной дисплазии соединительной ткани у мужчин молодого возраста//Медицинский вестник Северного Кавказа. 2008. № 2. С. 64-67.

- Клеменов А.В. Внекардиальные проявления недиференцированной дисплазии соединительной ткани. Клин. Мед., М, 2003.

- Клиорин А.И., Чтецов В.П.Биологические проблемы учения о конституциях человека. Л.:Наук. 1979.

- Пыльцина Н. Ю. О взаимосвязи клинического течения близорукости с анатомическим соматотипом у детей и подростков: автореф. дис. … канд. мед. наук. М. 2007.