Особенности гематологических параметров озерной лягушки Rana ridibunda Pallas, 1771 Саратовского водохранилища

Автор: Минеева О.В., Минеев А.К.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Экология наземных экосистем

Статья в выпуске: 2 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы морфологические изменения структуры эритроцитов и особенности лейкоцитарного состава периферической крови озерной лягушки Rana ridibunda Pallas, 1771 Саратовского водохранилища. Обнаружено 15 видов патологий эритроцитов, приводится их описание и показатели встречаемости. Произведен расчет индекса сдвига лейкоцитов (ИСЛ); его величина у большинства исследованных животных превышает условную норму.

Озерная лягушка, саратовское водохранилище, патологии эритроцитов, лейкоцитарная формула, индекс сдвига лейкоцитов

Короткий адрес: https://sciup.org/148314916

IDR: 148314916 | УДК: 591.111.1+597.851

Текст научной статьи Особенности гематологических параметров озерной лягушки Rana ridibunda Pallas, 1771 Саратовского водохранилища

За грязнение окружающей среды, в том числе водных экосистем, становится фактором, изменяющим условия жизни. Методами физикохимического мониторинга в полной мере невозможно определить весь комплекс химических соединений в водной среде, изучить процессы их трансформации, накопления и предсказать экологические последствия загрязнения (Романова, Егорихина, 2006).

Многообразие функций крови – одной из дифференцированных реактивных тканей – ставит ее в ряд ценных индикаторов состояния особи. Любые физиологические реакции, определяющие способность организма реагировать и адаптироваться к раздражителям окружающей среды, осуществляются благодаря зрелым функционально активным клеткам лимфо- и гемопоэза (Романова, 2005). В развитии защитных реакций организма основную роль играют лейкоциты, и изменение лейкоцитарной формулы крови может

служить показателем экологического загрязнения (Чернышова, Старостин, 1994; Лобода, 1998; Пескова, 2004). Вместе с тем эритроциты также весьма чувствительны к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе к загрязнению (Минеева, Минеев, 2010). В системе комплексного биологического мониторинга водных экосистем все чаще используются земноводные (Тарасенко, 1981; Жукова, 1987; Жукова, Фиц, 1996; Пескова, 2004; Романова, 2005; Силс, 2008). Вследствие особенностей жизненного цикла со сменой среды обитания, повышенной проницаемости голой кожи земноводные подвергаются более длительному и более интенсивному воздействию негативных факторов окружающей среды (Леонтьева, Семенов, 1997). Поскольку земноводные, в частности представители рода Rana , характеризуются вполне развитий кроветворной и иммунной системами (Cooper, 1976; Manning, Horton, 1982), различные параметры этих систем могут отражать любые функциональные изменения, происходящие в процессе жизнедеятельности животного (Силс, 2008).

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей лейкоцитарной формулы и патологических изменений эритроцитов периферической крови озерной лягушки Саратовского водохранилища. Отлов амфибий осуществляли в акватории Мордовинской поймы Саратовского водохранилища [стационар «Кольцовский» ФГБУН ИЭВБ РАН (пос. Мордово)] в период с апреля по октябрь 2008 г. Всего в ходе работы было исследовано 68 экз. озерной лягушки. С каждого животного приготавливался мазок периферической крови по общепринятым методикам (окраска по Романовскому–Гимза), с последующим подсчетом 400 эритроцитов и 400 лейкоцитов. При исследовании процентного соотношения различных видов лейкоцитов по унифицированному методу морфологического изучения форменных элементов крови были определены особенности лейкоцитарной формулы амфибий. Статистическая обработка данных осуществлялась общепринятыми методами (Лакин, 1990).

Воды Саратовского водохранилища постоянно содержат поллютанты различного рода. Характерными загрязнителями являются соединения меди, фенолы и трудноокисляемые органические вещества по ХПК (химическому потреблению кислорода). Вода оценивается как «очень загрязненная» 3 «б» класса качества (Гос. доклад…, 2008). Акватория Мордовинской поймы Саратовского водохранилища испытывает непосредственное влияние вод р. Ча-паевка. Вода водохранилища в месте впадения этой реки оценивается как «загрязненная» 3 «а» класса качества. Характерными загрязняющими веществами являются соединения меди и марганца, трудноокисляемые органические вещества по ХПК и легкоокисляемые органические вещества по БПК 5 . Несмотря на то, что в последние годы наблюдается некоторое снижение средних концентраций поллютантов в воде (соединений марганца до 6 ПДК, соединений меди до 3 ПДК, азота нитритного до 2 ПДК, фенолов до 2 ПДК, азота аммонийного и сульфатов до 1,2 ПДК), уровень загрязнения воды Саратовского водохранилища в исследованном районе остается высоким (Государственный доклад…, 2008).

НАРУШЕНИЯ МОРФОЛОГИИ ЭРИТРОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ

В литературе (Пескова, 2004; Вафис, Пескова, 2007) отмечается, что даже кратковременное пребывание амфибий в загрязненной воде приводит к уменьшению количества гемоглобина и эритроцитов, а также изменению формы и размеров эритроцитов. С увеличением дозы токсикантов возрастает количество патологических изменений клеток крови и процент животных, у которых они наблюдаются.

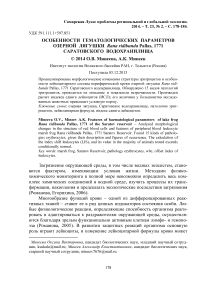

Наши исследования показали, что в условиях Саратовского водохранилища лишь у 5,9% озерных лягушек эритроциты не имели патологий (рис. 1). У 20,6% амфибий обнаружены эритроциты с каким-либо одним видом патологии. В крови 33,8% животных наблюдались эритроциты с 2-мя различными видами морфологических нарушений. Клетки красной крови с 3-мя видами патологий отмечены у 27,9% озерных лягушек, а 11,8% амфибий имели эритроциты с 4-мя различными видами патологий (рис. 1).

Рис. 1. Встречаемость озерных лягушек с патологиями эритроцитов

Такие значительные отклонения в морфологии клеток эритроидного ряда свидетельствуют о высоком уровне влияния неблагоприятных факторов (в том числе и загрязняющих веществ) на организм амфибий.

Нами обнаружены следующие нарушения морфологии эритроцитов периферической крови озерной лягушки Саратовского водохранилища (описание патологий №№ 2-4, 8, 10, 12-14 даны по: Иванова, 1983; Житенева, Рудницкая, Калюжная, 1997):

-

1. Деформация клетки. Вместо нормальной эллипсовидной эритроцит имеет неправильную форму при размерах соответствующих норме (встречаемость 70,6%).

-

2. Кариолизис. Растворение части ядра при сохранении нормальной структуры оставшейся части; контуры ядра нечеткие, размытые (встречаемость 35,3%).

-

3. Пристеночное ядро. Ядро располагается не в центре, как в нормальной клетке, а смещено к краю цитоплазмы, иногда ядро соприкасается с оболочкой (встречаемость 25,0%).

-

4. Вакуолизация. Во время наших исследований обнаружена только вакуолизация цитоплазмы; вакуоли, как правило, единичны, их размер варьирует

-

5. Деформация ядра. Ядро имеет неправильную форму при сохранении нормальных размеров; структура хроматина ядра и размеры самой клетки также соответствуют норме (встречаемость 19,1%).

-

6. Два ядра. Внутри нормальной по размерам клетки находится 2 ядра; размеры и форма ядер не соответствуют норме, тогда как структура хроматина визуально обнаруживаемых отклонений не имеет (встречаемость 8,8%).

-

7. Каплевидная деформация. Эритроцит имеет форму капли, вытянутой и заостренной с одного полюса и нормальной округлой с другого; ядро имеет нормальную форму и структуру (встречаемость 8,8%).

-

8. Сморщивание клетки. Клетка уменьшается в размерах, что сопровождается образованием глубоких складок в оболочке (встречаемость 7,4%).

-

9. Веретеновидная деформация клетки. Клетка имеет заостренную форму с противоположных полюсов, при этом ширина ее уменьшена, в результате чего клетка по форме напоминает веретено (встречаемость 5,9%).

-

10. Вздутие клетки. Клетка сильно увеличена в размере, часто между цитоплазмой и оболочкой виден просвет; вздутие клеток может сопровождаться вакуолизацией (встречаемость 4,4%).

-

11. Раздвоение ядра. Ядро эритроцита находится в стадии деления, что не характерно для состояния нормы; хроматин исходного ядра разделен на 2 части и соединен перемычкой различной степени выраженности (встречаемость 2,9%).

-

12. Шистоцитоз (цитолиз, лизис). Распад клетки. Ядро теряет свою обычную структуру, контуры его расплывчаты, цитоплазма часто отсутствует, оболочка клетки сморщена и с разрывами (встречаемость 2,9%).

-

13. Пикноз. Уплотнение базихроматина ядра, ядро при этом становится темным, бесструктурным, размер клетки уменьшается (встречаемость 1,5%).

-

14. Кариорексис. При сохранении ядерной оболочки происходит распад ядра на отдельные части различной величины; при этом образуются не связанные между собой округлые, бесструктурные образования (встречаемость 1,5%).

-

15. Фестончатые края. Оболочка клетки имеет ряд округлых выпячиваний и впадин при нормальных размерах эритроцита и его ядра; данную патологию следует отличать от сморщивания клетки (встречаемость 1,5%).

(встречаемость 23,5%).

Таким образом, чаще всего обнаруживаются такие патологии эритроцитов, как деформация клетки и кариолизис. Довольно часто встречаются деформация ядра, пристеночное ядро и вакуолизация цитоплазмы. Такие патологии клеток красной крови, как шистоцитоз, раздвоение ядра, два ядра, вздутие клетки, сморщивание клетки, а также веретеновидная и каплевидная деформации регистрируются редко. Пикноз, кариорексис и фестончатые края оболочки эритроцитов обнаружены единично.

НАРУШЕНИЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ

В результате более ранних исследований (Пескова, 2004; Романова, 2005; Силс, 2008; и др.) определены показатели лейкоцитарной формулы крови амфибий, обитающих в условно чистых водоемах.

Наши исследования показали, что лейкограмма крови озерной лягушки Саратовского водохранилища отличается определенными отклонениями от условной нормы (таблица).

По нашим данным, среднее содержание нейтрофилов, базофилов и моноцитов в кровяном русле амфибий исследуемого водоема сопоставимо с условным контролем. Однако необходимо отметить, что у отдельных особей наблюдается нейтрофилез и базофилия (доля нейтрофилов и базофилов в крови достигает 64,1% и 50,9% соответственно). В то же время у некоторого количества животных регистрировалась резкая нейтропения, моноцитопения и базоцитопения (встречаемость клеток данного типа равна нулю) (таблица).

Таблица

Лейкоцитарная формула периферической крови озерной лягушки

|

Параметры |

Соотношение основных форм лейкоцитов |

||||

|

нейтрофилы |

эозинофилы |

базофилы |

моноциты |

лимфоциты |

|

|

Min – max значение |

0–64,1 |

0–77,7 |

0–50,9 |

0–1,2 |

3,2–95,1 |

|

Среднее значение |

18,8 |

19,3 |

4,5 |

0,2 |

57,2 |

|

Норма (Романова, 2005) |

17,1±1,5 |

7,2±0,9 |

3,3±0,2 |

1,1±0,2 |

70,9±1,3 |

Вместе с тем в лейкограммах озерной лягушки Саратовского водохранилища отмечено снижение числа лимфоцитов в 1,2 раза и возрастание числа эозинофилов более чем в 2 раза по сравнению с условной нормой (таблица).

В литературе описаны подобные сдвиги лейкограммы (лимфоцитопения и эозинофилия) на фоне лейкоцитоза (Тарасенко, 1981; Пескова, 2004; Романова, 2010). Снижение числа лимфоцитов и возрастание доли эозинофилов считают типичной стрессовой реакцией земноводных в условиях действия комплекса неблагоприятных факторов, в том числе различных загрязнителей (солей тяжелых металлов, пестицидов) (Szubartowska, 1990; Moran et al., 1992).

В качестве показателя, в некоторой степени подтверждающего неблагополучие исследованных животных, часто используют индекс сдвига лейкоцитов (ИСЛ) (Житенева и др., 1997; Минеев, 2007; и др.), под которым понимают соотношение гранулоцитов и агранулоцитов.

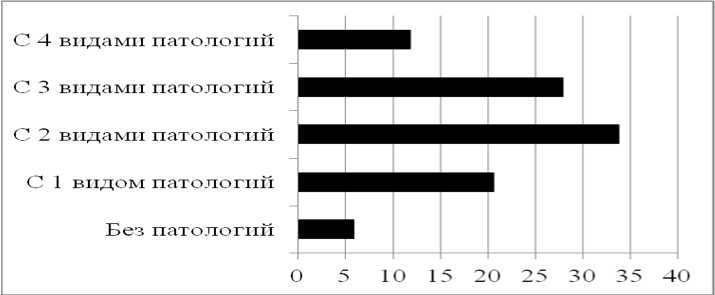

На рисунке 2 представлены данные, характеризующие встречаемость особей озерной лягушки с разным уровнем индекса сдвига лейкоцитов. Условно нормальное значение ИСЛ, равное 0,19-0,38, рассчитано нами на основании ранее полученных данных по лейкограмме животных из условно чистого водоема (Романова, 2005).

Нами обнаружено, что лишь 14,5% обследованных амфибий (9 экз.) имели величину ИСЛ, соответствующую условной норме, т.е. являлись здо- ровыми по данному показателю. Основная часть животных (83,9%, 52 экз.) имела повышенное значение индекса сдвига лейкоцитов (более 0,38), причем у 74,2% (46 экз.) лягушек данный показатель соответствовал патологическим значениям (более 0,50). У 1 животного (1,6%) отмечено пониженное значение величины ИСЛ (менее 0,19) (рис. 2).

Наличие в популяции такого количества особей с гематологическими показателями, отличными от нормы (особенно на уровне патологии), свидетельствует о хроническом антропогенном стрессе в результате постоянного воздействия комплекса негативных факторов среды (в т.ч. токсического воздействия загрязняющих веществ).

Рис. 2. Встречаемость особей озерной лягушки с различным уровнем индекса сдвига лейкоцитов

В литературе (Житенева и др., 1997) показано, что сдвигом влево (понижение ИСЛ) называется повышение относительного содержания незрелых нейтрофильных клеток в периферической крови; это один из признаков кумулятивного токсикоза. Увеличение ИСЛ выше допустимого может являться следствием как нейтрофилеза и эозинофилии, так и лимфопении. В обоих случаях это неблагоприятный признак, который свидетельствует о хроническом стрессе у животных (Гаркави и др., 1977).

Нами обнаружено, что среди амфибий с повышенным уровнем ИСЛ более половины особей (53,9%, 28 экз.) больны эозинофилией, у 23 озерных лягушек (44,2%) обнаружен нейтрофилез, у 1 животного (1,9%) зарегистрирована базофилия (рис. 2).

Нейтрофилез характерен для патологических процессов, главным образом инфекционных и нагноительных (Любина и др., 1984). Этот тип реакции организма рассматривается в качестве адаптационного механизма, повышающего защитную функцию крови (Пескова, 2004). Изменение числа эозинофилов также является одним из проявлений воздействия токсикантов. У озерной лягушки Саратовского водохранилища эозинофилия сопровождалась как признаками лимфоцитопении, так и лимфоцитоза.

Список литературы Особенности гематологических параметров озерной лягушки Rana ridibunda Pallas, 1771 Саратовского водохранилища

- Вафис А.А., Пескова Т.Ю. Влияние сточных вод сахарных заводов на гематологические показатели озерной лягушки Rana ridibunda//Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. Вып. 10. Тольятти, 2007. С. 21-25.

- Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции на резистентность организма. Ростов н/Д: АзНИИРХ, 1977. 224 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов в Самарской области в 2007 году/Астахов Ю.С., Губернаторов А.Е., Довбыш В.Н. и др. (ред.). Самара, 2008. Вып. 18. 314 с.

- Житенева Л.Д., Рудницкая О.А., Калюжная Т.И. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб. Справочник. Ростов на Дону: АзНИИРХ, 1997. 149 с.

- Жукова Т.И. Изменения гематологических показателей озерной лягушки в связи с обитанием в водоемах, загрязненных пестицидами//Экология. 1987. № 2. С. 54-59.