Особенности гемодинамики сосудов сетчатки глаз при гиперметропическом и миопическом дефокусах на фоне лечения ортокератологическими линзами

Автор: Усенко В.А., Абсатарова Н.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель - провести исследование гемодинамики сосудов сетчатки глаз с миопией при гиперметропическом и миопическом дефокусах. Обследовано 60 глаз (30 больных) с миопией слабой степени и 100 глаз (50 больных) - средней степени. Средний возраст пациентов 12,0±0,38 лет. Средняя степень близорукости составляла - (-) 2,2±0,25 D при слабой степени; (-) 4,7±0,22 D при средней; контрольную группу составили 40 глаз (20 пациентов) с эмметропией, средний возраст - 13,0±0,27 лет. Наряду с общепринятыми методами исследования, проводились: авторефрактометрия, офтальмометрия, биометрия, кератотопография, бинокулярная офтальмоскопия, ОСТ ДЗН и желтого пятна, ОСТ-А с калиброметрией, УЗД сосудов ЦАС и ЦВС. Всем пациентам, подбирались ортокератологические линзы обратной геометрии Moonlens фирмы Sky Optix, с повторными обследованиями через 1-3-6-12-24 месяца. При слабой степени близорукости выявлено сужение калибра сосудов ЦАС до 71,0±0,60 мкм в 14,8% при гиперметропическом дефокусе, с отсутствием сужения этих сосудов при миопическом дефокусе. При средней степени миопии сужение сосудов ЦАС до 66,1±0,60 мкм выявлено в 55% (55 глаз) при гиперметропическом дефокусе, против 35,8% (36 глаз) с калибром сосудов ЦАС - 68,6±0,57 мкм (Р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Миопия, гиперметропический дефокус, миопический дефокус, гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14129910

IDR: 14129910 | УДК: 617.7532:617.735.612.13 | DOI: 10.33619/2414-2948/101/41

Текст научной статьи Особенности гемодинамики сосудов сетчатки глаз при гиперметропическом и миопическом дефокусах на фоне лечения ортокератологическими линзами

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 617.7532:617.735.612.13

Профилактика прогрессии миопии в настоящее время является одной из актуальных проблем в этой патологии, так как развитие осложненных форм сопровождаются инвалидизацией у лиц молодого и трудоспособного возраста. В структуре инвалидности близорукость высокой степени занимает II-III место [1, 2], слепота и слабовидение в России составляет 12% [3].

В соответствии с чем, в настоящее время применяются разнообразные консервативные и хирургические методы лечения, направленные на торможение роста степени близорукости, хотя эффективность проводимых мероприятий остается недостаточной. По прогнозу к 2050 г во всем мире близорукость составит 49,7%, среди которых в 9,8% будет иметь место осложненная высокой степени, инвалидизирующая форма [4].

Одним из многообразных факторов, приводящих как к развитию, так и прогрессии миопии относится расстройство аккомодации [5-7].

По данным литературы показатели аккомодации являются факторами, информирующими прогноз течения близорукости [8-10].

При анализе эффективности лечения ортокератологическими линзами в ночном режиме пациентов с миопией слабой и средней степени выявлено значительное повышение показателей аккомодации (АОА, ЗОА) [11-14], сопровождающие повышением некорригированной остроты зрения и торможением роста ПЗО глаза. Объяснения стабилизирующего действия ортокератологии и эффективности лечения весьма разнообразны и противоречивы. В соответствии с чем, представляет интерес изучение состояния гемодинамики сосудов глаза, до и после лечения ортокератологическими линзами. У детей с приобретенной близорукостью по данным УЗД сосудов головного мозга выявлены нарушения микроциркуляции в центральной артерии сетчатки (ЦАС), а также в передних цилиарных сосудах при расстройствах ВНС [15-17].

По данным литературы, нарушения гемодинамики в сосудах глазного яблока выявлено при близорукости с патологией шейного отдела позвоночника в 19,2% случаев [18]. Раздражение симпатической системы при патологии шейного отдела позвоночника передается регионарным сосудам глаза через глазничную артерию и сопровождается развитием спазма сосудов глаза [19, 20].

Наряду с этим, при наследственной патологии позвоночника отмечалась патология глаз в виде развития близорукости у 67% больных с нарушением гемодинамики на всех уровнях глазного кровотока [21].

Изменения гемодинамики глаз при миопии различной степени выявлены уже при близорукости слабой степени с наличием выраженного дефицита кровоснабжения [22, 23].

По данным литературы, констатирована взаимосвязь между гемодинамикой в передних цилиарных сосудах и активностью аккомодации. Понижение давления в передних цилиарных сосудах сопровождалось уменьшением запаса относительной аккомодации [24].

Наряду с этим, снижение активности аккомодации выявлено и при уменьшении кровотока в задних длинных цилиарных артериях при миопии слабой и средней степени в фазу диастолы сердца у детей в возрасте от 7до 14лет в 24,5% и 36,8% [25].

Исходя из вышеизложенного нами поставлена цель: провести исследование гемодинамики сосудов сетчатки глаз с миопией при гиперметропическом и миопическом дефокусах на фоне лечения ортокератологическими линзами.

Материал и методы исследования

Обследовано 160 глаз (80 пациентов) с близорукостью- со слабой степенью 60 глаз (30 пациентов), средней степенью 100 глаз (50 пациентов). Средний возраст составлял 12,0±0,38 лет; девочек-45 человек, мальчиков -35.

Средняя степень близорукости составляла: при миопии слабой степени — (-) 2,2±0,25 D; при средней степени — (-) 4,7±0,22D.

При близорукости слабой степени выявлен астигматизм (-) 0,75±0,22D в 40% случаев на 24 глазах (18 пациентов), при средней степени(-)0,92±0,54D в 60% на 60 глазах (25 пациентов).

Переднее-задняя ось глаз при миопии слабой степени составляла — 24,76±0,28мм, средней — 25,16±0,14мм. Контрольную группу составили 40 глаз (20 пациентов) с эмметропией, по возрастному составу средний возраст составлял 13,0±0,27 лет.

Всем пациентам с близорукостью перед началом исследования были подобраны ортокератологические линзы обратной геометрии «Moonlens» фирмы «Sky Optix», повторные обследования проводились через (1-5-6-12-24 месяцев).

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 10. №4. 2024

Наряду с проведением общепринятого обследования глаз, проводились: авторефрактометрия (Grand Seiko VR-2100), офтальмометрия (Topcon KR-7309), биометрия (Zeiss lol master 500), кератотопография (корнеотопографическая система SW-600), скиаскопия на фоне циклоплегий; бинокулярная офтальмоскопия (Schepens, линза, VOLK-90Д, исследования объема абсолютной аккомодации (АОА) на аппарате АКА-01, запаса относительной аккомодации (ЗОА) (через 1-3-6-12-24-месяцев), ОСТ диска зрительного нерве и желтого пятна (Carl Zeiss Cirrus НД ОСТ Model 4000|5000, Germany), ОСТ-А с калиброметрией (Cirrus НД-ОСТ Carl Zeiss), УЗД сосудов центральной артерии и центральной вены сетчатки (“Sono Scape S9”).

Статистический анализ результатов исследования проводился согласно общепринятым методикам с помощью программных средств Microsoft Office 2010 для операционных систем Windows XL и программы Statistica. Данные представлены средней арифметической и ее стандартным отклонением (M± m). За достоверный показатель принималась разница величин p <0,05.

Обсуждение результатов исследования

Общеизвестно, что прогрессия близорукости сопровождается растяжением переднезадней оси глаза (ПЗО), при котором определяется сужение сосудов центральной артерии (ЦАС) и центральной вены (ЦВС) сетчатки.

В соответствии с чем, представляет интерес особенности изменения калибра сосудов сетчатки при миопии на фоне применения ортокератологических линз с гиперметропическим и миопическим дефокусами.

При проведении ОСТ с ангиографией сосудов ЦАС и ЦВС, калибр сосудов измерялся на расстоянии 0,5мм от ДЗН через 1-3-6-12-24мес, в расчет брались среднеарифметические показатели.

Таблица 1 ОСТ-АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ЦАС И ЦВС ПРИ ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОМ И МИОПИЧЕСКОМ ДЕФОКУСАХ ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ С ЛЕЧЕНИЕМ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ

|

Степень миопии и вид дефокуса |

Количество глаз |

Сосуды ЦАС |

Сосуды ЦВС |

||||

|

Сужение калибра сосудов в мкм |

Частота сужения калибра в % |

Частота калибра сосудов в норме |

Сужение калибра сосудов в мкм |

Частота сужения калибра в % |

Частота калибра сосудов в норме |

||

|

Миопия слабой степени При Н дефокусе |

60 |

71,0±0,60 |

14,8% |

85,2% |

105,2±0,61 |

57,0% |

43% |

|

(9 глаз) |

(51 глаз) |

(34 глаз) |

(26 глаз) |

||||

|

При М дефокусе |

_ |

_ |

100,0% |

103,2±0,72 |

56,0% |

44% |

|

|

(60 глаз) |

(33 глаз) |

(27 глаз) |

|||||

|

Миопия средней степени При Н дефокусе При М дефокусе |

100 |

66,1±0,60 68,6±0,57 |

55,0% (55 глаз) ∆ 35,8% (36 глаз) |

45,0% (45 глаз) ∆ 64,2% (64 глаз) |

93,1±0,59 92,9±0,59 |

72,7% (73 глаз) ∆ ∆ 56,40% (56 глаз) |

27,3% (27 глаз) ∆ ∆ 43,6% (44 глаз) |

|

КГ |

40 |

80,0±0,33 |

120,0±0,43 |

||||

Примечание: Р <0,05 ∆; Р <0,01 ∆ ∆

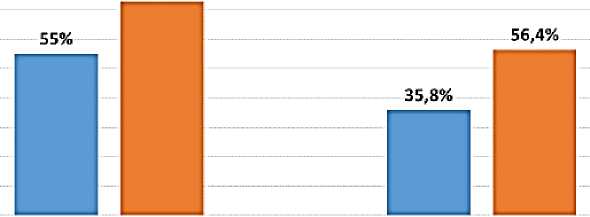

Как видно, из Таблицы 1, у пациентов со слабой степенью близорукости при гиперметропическом дефокусе выявлено сужение калибра ЦАС до 71,0±0,60мкм в 14,8% (9 глаз) со средней степенью — до 66,1±0,59мкм в 55% (55 глаз), против — отсутствия больных с изменениями калибра сосудов при слабой степени миопии с миопическим дефокусом; при средней степени миопии с сужением калибра ЦАС до 68,6±0,57мкм в 35,8% (36 глаз), в КГ-80,0±0,33мкм (P<0,05) (Рисунок 1).

72,7%

Н дефокус М дефокус

-

■ ЦАС ПЦВС

Рисунок 1. Частота сужения сосудов ЦАС и ЦВС при близорукости средней степени с гиперметропическим дефокусом и миопическим дефокусом

Такая же тенденция выявлена и при исследовании калибра сосудов центральной вены сетчатки (ЦВС) при миопии средней степени с гиперметропическим дефокусом при котором сужение калибра ЦВС констатировано до 93,1±0,59мкм в 72,7% (73 глаза) с уменьшением частоты до 56,4% (56глаз) с калибром 92,9±0,59мкм при миопическом дефокусе, в КГ-120,0±0,43мкм (P<0,05) (Рисунок 1).

При близорукости слабой степени отмечалось сохранение стабилизации как калибра сосудов, так и частоты ее при гиперметропическом и миопическом дефокусов.

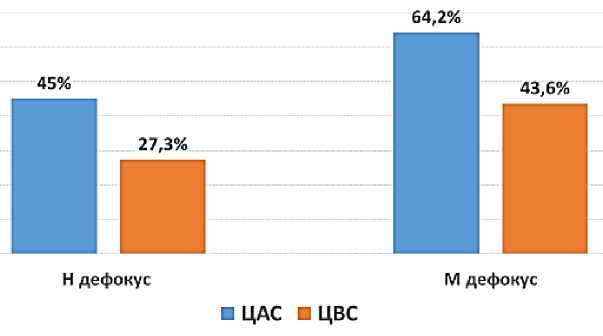

Наряду с этим, показано снижение частоты сужения калибра сосудов ЦАС и ЦВС при близорукости средней степени на фоне применения ортокератологических линз. Так, если при гиперметропическом дефокусе частота уменьшения калибра ЦАС и ЦВС констатирована в 55% (55 глаз) и 72,7% (73 глаза), то при миопическом дефокусе соответственно 35,8% (36 глаз) и 56,4% (56 глаз) P <0,05. В Рисунке 2 отражена нормализация калибра сосудов в ЦАС и ЦВС при близорукости средней степени с миопическим дефокусом на фоне лечения ортокератологическими линзами.

Рисунок 2. Нормализация калибра сосудов ЦАС и ЦВС при миопии средней степени на фоне лечения ортокератологическими линзами

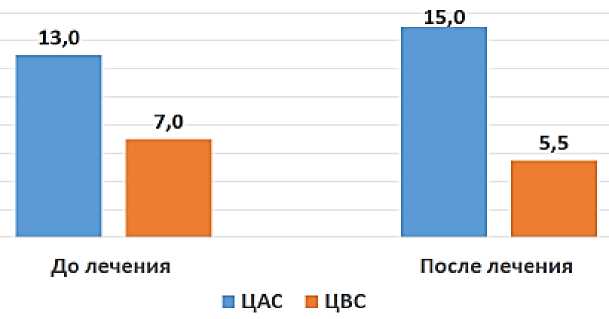

Так, если при гиперметропическом дефокусе констатирована нормализация калибра сосудов ЦАС и ЦВС в 45% и 27,3%, то при миопическом дефокусе -64,2% и 43,6%. При проведении УЗД сосудов сетчатки у больных с миопией слабой и средней степени при гиперметропическом дефокусе выявлено достоверное замедление кровотоке в ветвях ЦВС до 7,4±0,57 см/сек и 7,0±0,57 см/сек против 5,8±0,59 см/сек и 5,3±0,63см/сек при миопическом дефокусе (р<0,05) и КГ- 5,0±0,6 см/сек (Таблица 2, Рисунок 3). При гиперметропическом дефокусе у больных с миопией средней степени выявлено достоверное понижение ЛСК ЦАС до 12,6±0,59 см/сек, против 15,3±0,64 см/сек при миопическом дефокусе (p >0,05) (Рисунок 3).

Рисунок 3. Линейная скорость кровотока в сосудах сетчатки до и после лечения ортокератологическими линзами

Наряду с этим у всех больных с миопией слабой и средней степени отмечается явления ангиоспазма сосудов ЦАС на фоне повышения коэффициента резистивности RI до 0,85±0,054, против 0,65±0,012 в КГ (p<0,01) (Таблица 2).

Таблица 2

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ УЗД В СОСУДАХ СЕТЧАТКИ ПРИ ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОМ И МИОПИЧЕСКОМ ДЕФОКУСЕ

|

Сосуды ЦАС и ЦВС |

Миопия слабой степени (60 глаз) |

Миопия средней степени (100 глаз) |

КГ (90 глаз) |

||

|

Показатели гемодинамики см/сек. |

Показатели гемодинамики см/сек. |

||||

|

При Н дефокусе |

При М дефокусе |

При Н дефокусе |

При М дефокусе |

||

|

ЛСК ЦАС |

13,7±0,59 |

14,2±0,6 |

12,6±0,59 |

15,3±0,64 |

15,50±0,6 |

|

∆ |

∆ |

∆ |

|||

|

RI ЦАС |

0,84±0,054 |

0,82±0,058 |

0,85±0,054 |

0,80±0,056 |

0,65±0,012 |

|

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

||

|

ЛСК ЦВС |

7,4±0,57 |

5,8±0,59 |

7,0±0,57 |

5,3±0,63 |

4,0±6,0 |

|

∆ |

∆ |

∆ |

∆ |

||

Примечание: Р <0,05 ∆

Таким образом, проведенные исследования ангиографии и гемодинамики сосудов сетчатки у больных с близорукостью после лечения на фоне миопического дефокуса получена нормализация ЛСК как в ЦВС, так и в ЦАС.

Заключение

Проведенные исследования ОСТ с ангиографией сосудов ЦАС и ЦВС выявили при гиперметропическом дефокусе сужение сосудов в 55% и 72,7% на фоне повышения коэффициента резистивности RI до 0,85±0,054, с последующим снижением частоты сужения калибра ретинальных сосудов в 35,8% и 56,4% у пациентов со средней степенью миопии при миопическом дефокусе. Наряду с этим, на фоне лечения ортокератологическими линзами при близорукости средней степени с миопическим дефокусом, отмечается повышение частоты калибра сосудов ЦАС и ЦВС в норме до 64,2% и 43,6% против 45% и 27,3%.

Наряду с этим, констатирована нормализация показателей ЛСК в ЦАС у пациентов со средней степенью миопии до 15,5±0,64 см/сек, а также нормализация ЛСК в ЦВС в обеих группах при миопическом дефокусе до 5,5±0,59 см/сек.

Таким образом, проведенные исследования ОСТ с ангиографией и УЗД сосудов ЦАС и ЦВС свидетельствуют о том, что показатели гемодинамики при миопическом дефокусе достоверно выше по сравнению с гиперметропическим дефокусом при лечении близорукости ортокератологическими линзами. В соответствии с чем, гемодинамика может быть одним из факторов, способствующих эффективности лечения миопии ортокератологическими линзами.

Список литературы Особенности гемодинамики сосудов сетчатки глаз при гиперметропическом и миопическом дефокусах на фоне лечения ортокератологическими линзами

- Авербах Ф. Врачебно-трудовая экспертиза при высокой близорукости. М., 1971. 17 с.

- Либман E. С., Шахова Е. В. Слепота и инвалидность вследствие патологии органа зрения в России // Вестник офтальмологии. 2006. Т. 122. №1. С. 35-37.

- Бржевский В. В. Аккомодация. М.: Апрель, 2012. 135 с.

- Holden B. A., Fricke T. R., Wilson D. A., Jong M., Naidoo K. S., Sankaridurg P., Resnikoff S.Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050 // Ophthalmology. 2016. V. 123. №5. P. 1036-1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

- Gwiazda J., Thorn F., Held R. Accommodation, accommodative convergence, and response AC/A ratios before and at the onset of myopia in children // Optometry and Vision Science. 2005. V. 82. №4. P. 273-278. https://doi.org/10.1097/01.OPX.0000159363.07082.7D

- Тарутта Е. П., Тарасова Н. А. Прогностическое и диагностическое значение объективного аккомодационного ответа // Российская педиатрическая офтальмология. 2015. Т. 10. №1. С. 27-29.

- Ершова Р. В., Бржеский В. В., Соколов В. О., Кравченко Е. А. Характеристика основных показателей компьютерной аккомодографии у школьников с миопией и эмметропией // Российская педиатрическая офтальмология. 2017. Т. 12. №3. С. 133-138.

- Маркова Е. Ю., Матвеев А. В., Ульшина Л. В., Венедиктова Л. В. Комплексный подход к терапии аккомодационных нарушений у детей. Обзор // Офтальмология. 2014. Т. 9. №4. С. 27-30.

- Азнаурян И. Э., Рамазанова К. А., Карапетян Л. В. Показатели запаса аккомодации как критерий прогнозирования прогрессирования школьной близорукости у детей // Современные проблемы офтальмологии: Сб. научных статей. 2007. С. 77-81.

- Корнюшина Т. А., Ибрагимов А. В., Кащенко Т. П., Магарамова М. Д. Аккомодационная астенопия у школьников с аметропией слабой и средней степени // Российская педиатрическая офтальмология. 2011. №1. С. 20-23.

- Kohlhaas M., Boehm A. G., Spoerl E., Pürsten A., Grein H. J., Pillunat L. E. Effect of central corneal thickness, corneal curvature, and axial length on applanation tonometry // Archives of ophthalmology. 2006. V. 124. №4. P. 471-476. https://doi.org/10.1001/archopht.124.4.471

- Аветисов С. Э., Бубнова И. А., Антонов А. А. Исследование биомеханических свойств роговицы у пациентов с нормотензивной и первичной открытоугольной глаукомой // Вестник офтальмологии. 2008. Т. 124. №5. С. 14-16.

- Аветисов Э. С. Близорукость. М.: Медицина, 2002. 284 с.

- Тарутта Е. П., Егорова Т. С., Аляева О. О., Вержанская Т. Ю. Офтальмоэргономические и функциональные показатели в оценке эффективности ортокератологической коррекции миопии у детей и подростков // Российский офтальмологический журнал. 2012. Т. 5. №3. С. 63-66.

- Петраевский А. В., Кузнецова Н. А. Два варианта склеральной деформации при миопии: роль гемодинамических факторов // Актуальные вопросы офтальмологии. 2000. С. 204-206.

- Ястребцева Т. А., Демидова Т. Е., Поликарпова В. Е. Роль церебральной гемодинамики в механизме развития приобретенной близорукости у школьников // Вестник офтальмологии. 2008. Т. 124. №4. С. 10-13.

- Федоров С. Н., Михайлова Г. Д., Малышева Т. П. Допплерографические данные о состоянии гемо-динамики глаз у детей с врожденной и приобретенной близорукостью до и после склеропластики // Hовые методы применения ультразвука в офтальмологии. 1985. С. 50-54.

- Кенджаева Д. О., Чакиева А. Р., Усенко В. А. Патогенетические факторы прогрессирования миопии у больных с патологией шейного отдела позвоночника // Российский офтальмологический журнал. 2013. Т. 6. №1. С. 13-14.

- Молотилова Т. Г. Клиника, диагностика и лечение натальных повреждений спинного мозга у детей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. Казань, 1977. 18 с.

- Емельянова И. Н., Бржеский В. В. Социально-гигиенические факторы прогрессирования миопии у школьников современного мегаполиса // Медицина и организация здравоохранения. 2021. Т. 6. №4. С. 51-59.

- Кулешова О. Н., Садовая Т. Н., Лукша Е. Б. Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в развитии патологии позвоночника, сочетающейся с ювениаьной глаукомой и миопией // Хирургия позвоночника. 2008. №1. С. 80-85.

- Ястребцева Т. А., Демидова Т. Е. К вопросу о механизмах нарушения гемодинамики глаза при близорукости у школьников Севера // Экология человека. 2006. №8. С. 44-48.

- Мамиконян В. Р., Шмелева-Демир О. А., Харлап С. И., Анджелова Д. В., Казарян Э. Э., Макашова Н. В., Карапетян А. Т. Изменения гемодинамики глаза при миопии различной степени // Вестник офтальмологии. 2013. Т. 129. №6. С. 24-27.

- Гндоян И. А., Петраевский А. В., Карадже М. Немедикаментозные методы воздействия на гемодинамику и аккомодационный аппарат глаза у пациентов с миопией // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2009. №4 (32). С. 93-95.

- Шурыгина И. П., Трухачёва Л. Д., Точилина В. Л. Аккомодационная способность глаз и внутриглазная гемодинамика у детей с миопией в «Учебный период» рефрактогенеза // Журнал фундаментальной медицины и биологии. 2016. №2. С. 60-63.