Особенности гемомикроциркуляторного русла собственных фасций мышц голени при лечении диафизарных переломов методом чрескостного остеосинтеза с применением гирудотерапии (экспериментально-морфологическое исследование)

Автор: Филимонова Галина Николаевна, Чуфаровская Юлия Олеговна, Степанов Михаил Александрович, Петровская Наталья Виловна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведено морфологическое исследование гемомикроциркуляторного русла собственных фасций мышц голени собак по- средством гистохимической реакции миозиновой АТФ-азы при лечении диафизарных переломов методом чрескостного остеосинтеза и дополнительном применении гирудотерапии. Под воздействием биологически активных веществ слюны пиявок и дренажного эффекта интенсифицировалось гемомикроциркуляторное русло собственных фасций мышц голени, вследствие этого улучшалось кровоснабжение зоны травмы, что сопровождалось комплексом положительных клиниче- ских изменений - более быстрой редукцией посттравматических отеков и ускорением консолидации переломов.

Эксперимент, диафизарный перелом, чрескостный остеосинтез, гирудотерапия, собственная фасция мышц голени, гемомикроциркуляторное русло

Короткий адрес: https://sciup.org/142121449

IDR: 142121449 | УДК: [612.13:615.811.2:616.718.5/.6-001.5-089.227.84]-092.9

Текст научной статьи Особенности гемомикроциркуляторного русла собственных фасций мышц голени при лечении диафизарных переломов методом чрескостного остеосинтеза с применением гирудотерапии (экспериментально-морфологическое исследование)

Преимуществами метода Г. А. Илизарова при переломах различного генеза являются не только малая травматичность, создание благоприятных условий для регенерации, но и наличие доступа и возможности воздействовать на параоссальные ткани, от степени повреждения которых зависит активность восстановительных процессов [5, 8, 9, 14]. Паратравматическое местное воспаление, накопление обменных метаболитов, сосудистые микротромбы, внутритканевые гематомы и многое другое нарушают микроциркуляцию и лежат в основе неблагоприятного течения репарации [17, 22].

Из существующих методик изучения реакции мягких тканей на травму [18, 20, 24] в РНЦ «ВТО» применяется гистохимическая реакция по выявлению активности миозиновой аденозинтрифосфатазы (мАТФ-аза), позволяющая визуализировать в соматических мышцах типы мышечных волокон, их интраорганное микросо-судистое русло [16], а также гемомикроциркуляторное русло собственных фасций мышц [15]. Последние являются «идеальной моделью», отражающей процессы, происходящие в прилежащих тканях [11, 13].

Методом, воздействующим на капиллярный кровоток, лимфо- и венозный отток, является ги-рудотерапия (Гт). Это широко используется при лечении хронических соматических и сосудистых патологий [4, 12, 19, 21]. В травматологии Гт предлагается применять в комплексном лечении обменно-дистрофических заболеваний опорнодвигательного аппарата [4, 7]. Лечебный эффект данной процедуры гипотетически связывают с усилением микроциркуляции в области дегенеративных изменений [4, 6]. Информации о применении Гт в остром периоде травмы, сопровождающемся также изменениями ГМЦР собственных фасций мышц, нами не найдено, что и послужило целью настоящего исследования.

Цель работы — оценить динамику гемомикро-циркуляторного русла (ГМЦР) собственных фасций мышц голени в области диафизарного перелома посредством гистохимической реакции на миозиновую аденозинтрифосфатазу в условиях чрескостного остеосинтеза с локальным воздействием гирудоте-рапией на зону повреждения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В экспериментах на 9 взрослых беспородных собаках моделировали диафизарные переломы в средней трети правой голени ударом груза массой 5,0 кг, свободно падающего с высоты 1,5 м на латеральную поверхность, через сутки после травмы костные отломки фиксировали аппаратом Илизарова. На проведение экспериментальных исследований получено разрешение комитета по этике при ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г А. Илизарова Росмедтехнологий». Содержание животных, оперативные вмешательства и эвтаназию осуществляли в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных; «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу МЗ СССР от 12. 08. 1977 № 755); требованиями инструкции № 12/313 МЗ РСФСР «Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментальных биологических клиник» от 06.01.1973 г.

Животных разделили на 2 группы: контроль (n = 2) и опыт (n = 7), в последней после остеосинтеза дополнительно проводили сеансы Гт в режиме по 1 приставке (пиявки) 3 раза в неделю на кожные покровы области травмы. При наличии обширных гематом осуществлялась дополнительная приставка 2–3 пиявок на область гематомы. Подопытных выводили из эксперимента в контрольной группе через 35 суток, в опытной — через

21–35 суток фиксации, образуя четыре подгруппы: Гт в 14-дневный период с фиксацией 21–35 дней (Гт14Ф21-35, n = 3), Гт21Ф35 (n = 2), Гт28Ф35 (n = 2). Для независимого контроля исследованы аналогичные фасции взрослых условно интактных собак (n = 3).

С поверхности передней большеберцовой и икроножной мышц обеих конечностей снимали максимально тонкий слой (одна клетка) собственных фасций, помещали на обезжиренное предметное стекло, после подсушивания препараты фиксировали в охлажденном параформальдегиде, осуществляли гистохимическую реакцию на выявление активности миозиновой аденозинтрифосфатазы (АТФ-аза), рН 9,0 по Padycula, Herman, 1982 [15]. Активность АТФ-азы оценивали визуально по интенсивности выпавшего осадка сульфида кобальта. Для светооптических исследований использовали микроскоп Opton (Германия) и АПК «ДиаМорф» (Россия), программа Color. В программе «Medias» АПК «ДиаМорф» осуществляли количественную оценку площади сосудов собственных фасций мышц голени. Для этого определяли число пикселей, приходящихся на структуры сосудистого русла в тестовом поле зрения. Данные обрабатывали в статистической программе «AtteStat», применяли дисперсионный однофакторный анализ, достоверность различий оценивали на основании критериев Вилкоксона и Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Активность АТФ-азы (метаболический фермент) в собственных фасциях мышц голени интактных собак наиболее высокая. Васкуляризация и активность АТФ-азы эндотелия фасций контрлатеральной конечности визуально выше в сравнении с опытной конечностью, но ниже аналогичных зон фасций интактных животных. В контрольной группе по окончанию периода фиксации наблюдается низкая активность фермента для фасций обеих мышц опытной конечности, особенно передней большеберцовой; в опытных подгруппах активность АТФ-азы визуально возрастает с увеличением количества сеансов Гт (Гт21Ф35) и снижается при избыточном воздействии биологически активных веществ слюны пиявок в подгруппе Гт28Ф35 .

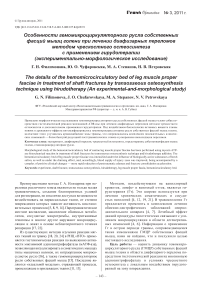

Для фасций интактных собак характерно ГМЦР с широкими артериолами, с немногочисленными, как правило, слабо ветвящимися микрососудами, что соответствует обычной микроциркуляторной картине собственной фасции мышцы неповрежденной зоны (рис. 1–1).

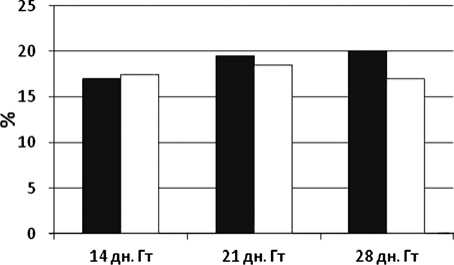

В группе контроля наблюдаются истонченые микрососуды, скудное ГМЦР (рис. 1-2). В фасции большеберцовой мышцы мелкие боковые сосуды фактически отсутствуют, в собственной фасции икроножной мышцы микрососудистая сеть несколько обширнее, в контралатеральной конечности густая их сеть образует паутинообразное сплетение (рис. 2).

В подгруппе Гт14Ф21 отмечена интенсивно развитая, обширная, часто древообразная сосудистая сеть с расширенными сосудами различных звеньев ГМЦР (рис. 1-3). В фасциях мышц контралатеральной конеч- ности наблюдается аналогичная картина по активности фермента и разветвленности сосудистой сети (рис. 3).

По окончании периода фиксации в условиях 14дневной Гт (6 сеансов) также отмечается наличие сосудистого эффекта в фасциях обеих мышц, наблюдается усиление рисунка сосудистого русла (рис. 1–4). В данной группе у животных на обеих конечностях отмечены своеобразные «жучки», образуемые юкста-капиллярными анастомозами и локально расширенными микрососудами с множественным отхождением капилляров (рис. 1-4 Б слева, указано стрелками).

При 21-дневной Гт у животных на 35-й день фиксации в фасциях мышц контрлатеральной конечности наблюдаются более полнокровные пре- и посткапилляры, зачастую проходящие параллельно друг другу, множественные ответвления которых образуют сложно переплетенную сосудистую сеть (рис. 1–5), на опытной конечности видны начальные проявления редукции сосудистого русла, более явной в фасции икроножной мышцы.

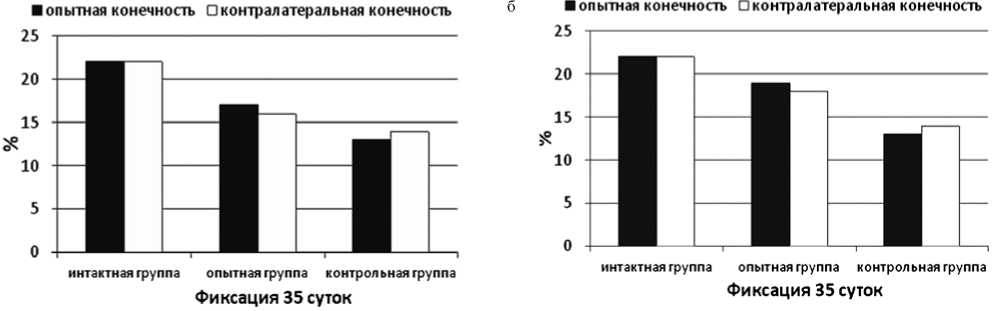

В подгруппе Гт28Ф35 в фасциях передней большеберцовой мышцы как в опытной, так и контрлатеральной конечностях в большинстве препаратов наблюдается максимально разветвленная сосудистая сеть и, соответственно, площадь ГМЦР (рис. 3, а). Однако в фасциях икроножной мышцы обеих конечностей явления редукции сосудистого русла становятся более выраженными в сравнении с Гт21Ф35 (рис. 3, б). Визуализируется истончение микрососудов, их извитость, характерная при ишемии тканей (рис. 1–6 И).

По данным количественного анализа, площадь ГМЦР собственной фасции передней большеберцовой

Опытная конечность

Контралатеральная

Опытная конечность

Контралатеральная

Рис. 1. ГМЦР собственных фасций передней большеберцовой (Б) и икроножной (И) мышц голени, опытной (слева) и контрлатеральной (справа) конечностей: 1 — интактных собак; 2 — контрольных собак на Ф 35 сут.; 3 — опытной группы собак Гт 14 (6 сеансов) Ф21.; 4 — Гт 14 (6 сеансов) Ф35.; 5 — Гт 21 (9 сеансов) Ф35.; 6 — Гт 28 (12 сеансов) Ф35

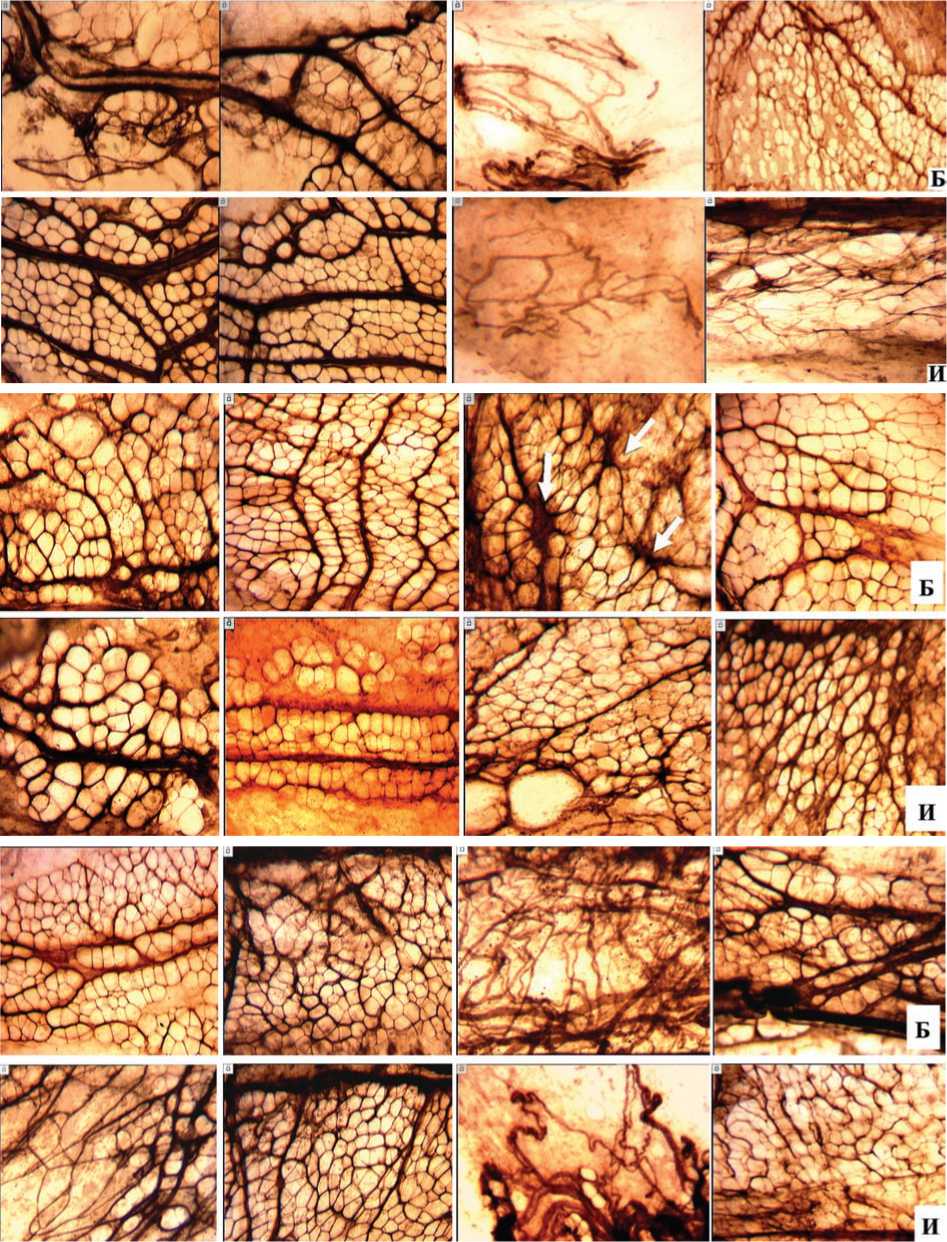

мышцы опытной конечности составляет 23 %, контрлатеральной 14 % относительно данных контрольной группы, икроножной мышцы — 46 % и 25 %> соответственно (рис. 2). Выявлены достоверно значимые различия усредненной площади сосудистого русла фасций обеих мышц в зависимости от длительности примене- ния Гт: после 6 сеансов (Гт14Ф21-35) площадь ГМЦР больше на 29 % в опытной и на 13 % в контрлатеральной конечностях, после 9 сеансов — на 46 % и 29 %, после 12 сеансов — на 45 % и 21 % по сравнению со значениями контрольной группы (рис. 2, 3). Данная разница ГМЦР между фасциями контрольной и опытной групп вызва- а

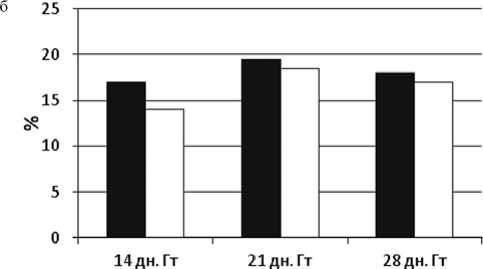

Рис. 2. Площадь микрососудов собственной фасции мышц в тестовом поле зрения (различия достоверно значимы, р ≤ 0,05): а — передней большеберцовой, б — икроножной

■ опытная конечность □контралатеральная конечность

а

■ опытная конечность □ контралатеральная конечность

Рис. 3. Динамика площади микрососудов собственных фасций мышц в тестовом поле зрения в различных подгруппах гирудотерапии: а — передней большеберцовой, б — икроножной

на в наибольшей степени вазодилатацией крупных терминальных сосудов, существенны также и изменения капиллярного русла. Отмечено, что после 12 сеансов Гт площадь, занимаемая кровеносными сосудами в фасциях, достоверно снижается относительно группы с 9 сеансами, сосуды извиты и истончены, что является од- ним из признаков ишемии, более выраженной в фасции икроножной мышцы (рис. 3, б).

Необходимо отметить, что сроки сращения переломов опытной группы составили 34,6 ± 4,9 дня, а в контроле 43 ± 5,2 дня (p < 0,05). Посттравматические отеки исчезали в среднем на 3–4 дня раньше, чем в контроле.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные результаты по выявлению ГМЦР собственных фасций мышц голени, прилежащих к области перелома, позволяют визуально оценить интенсивность кровоснабжения данной зоны. В контрольной группе через 35 суток фиксации костных отломков особенностями кровоснабжения изученных фасций мышц опытной конечности являются низкая активность АТФ-азы, особенно в передней большеберцовой мышце, скудное ГМЦР, истонченные микрососуды. В опытной группе визуализируется положительное влияние Гт на микроциркуляцию фасций как опытной, так и контрлатеральной конечностей. Морфологическими особенностями фасций всех опытных подгрупп является интенсификация сосудистого русла, что создает условия для улучшения гемотканевого обмена. С увеличением количества сеансов Гт до 9 возрастает как активность миозиновой АТФ-азы, так и плотность сосудистой сети с усложнением ее организации. Положительная динамика может быть обусловлена как раскрытием резервных сосудов, так и активизацией неоваскулогенеза. По сравнению с тонкой паутинообразной сосудистой сетью контрольной группы, в опытной четко визуализируется укрупнение всех звеньев сосудистого русла, что позволяет предположить перекалибровку микрососудов. Согласно закону Лапласа, с увеличением просвета сосудов растет интрамуральное давление и наступает момент, когда оно превышает прочностные свойства стенок артерии. В условиях роста градиента давления и под влиянием его пульсовых колебаний сосуды напряженно функционируют, что активирует процессы регенерации в их стенках, происходит вставочный рост, усложнение структуры сосудистого эндотелия до соответствия изменившимся условиям кровотока [3]. В результате предполагаемой перикалибровки микрососудов и неоваскулогенеза возрастает обменная поверхность микрососудистого русла и улучшается транскапиллярный обмен [23].

Из данных литературы известно, что под влиянием вазоактивных веществ слюны медицинских пиявок (гиалуронидаза, гирудин, дестабилазный комплекс, бделлины, эглины и др.) возрастает проницаемость клеточных мембран, вследствие чего активируются транскапиллярный, внутритканевой и трансмембранный обмены, что адекватно усиленному тканевому метаболизму и биосинтетическим потребностям клеточных структур данной зоны [4, 12]. Ферменты слюны пиявок обладают противовоспалительным действием, «размывают» внутритканевые гематомы, что снижает степень циркуляторной гипоксии, способствует восстановлению кровоснабжения [7, 12]. Гирудотерапевтические процедуры имеют выраженный дренажный эффект: высасывающее воздействие самой пиявки и последующая «тканевая течь» (выделение межклеточной жидкости, крови, лимфы из ранки в течение 4-12 часов), способствуют выведению обменных метаболитов, снижению паратравматического отека и созданию благоприятных условий для репаративной регенерации [6, 21].

Таким образом, с увеличением количества сеансов гирудотерапии интенсифицируется гемомикроцирку- ляторное русло собственных фасций исследованных мышц голени как опытной, так и контралатеральной конечностей, как следствие, снижается уровень циркуляторной гипоксии, что является показателем системного влияния гирудотерапии. Но данные положительные изменения не бесконечны: в фасциях икроножной мышцы подгруппы Гт28Ф35 опытной и контралатеральной конечностей отмечены участки снижения активности АТФ-азы и объема ГМЦР, что, возможно, связано с избыточностью гирудонизации.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности продолжения изучения эффектов ги-рудотерапии при заболеваниях и травмах опорнодвигательной системы.