Особенности геоэкологического мониторинга почвенного покрова Пензенской области

Автор: Спиридонова И.Н.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 4 (20), 2018 года.

Бесплатный доступ

На фоне современного изменения климата, в результате переувлажнения лугово-черноземных почв возникает проблема мониторинга почвенного покрова и необходимости разрабатывать меры по снижению негативных изменений из-за сезонного избытка влаги. Актуальность проведения геоэкологического анализа почвенного покрова области обусловлена увеличением техногенных нагрузок на агроландшафты. Антропогенному влиянию подвергаются экосистемы как урбанизированных геосистем, так и земли сельскохозяйственного назначения. В результате геоэкологические исследования проводят также и для ландшафтного планирования в области.

Лугово-черноземные почвы, геоэкологический мониторинг, глеевые горизонты, переувлажнение почв, пензенская область

Короткий адрес: https://sciup.org/140282068

IDR: 140282068

Текст научной статьи Особенности геоэкологического мониторинга почвенного покрова Пензенской области

Введение. Уровень экологических изменений в урбанизированных геосистемах реализуется изучением степени загрязнения почв различными видами поллютантов [4]. Наряду с этим, существуют более глубокие «типовые» преобразования почв и структуры почвенного покрова в результате антропогенных воздействий на земли сельскохозяйственного использования [1,10]. Отмеченные работы успешно реализуются на юге Среднерусской возвышенности. В Среднем Поволжье подобных исследований не проводилось.

Целью исследований является геоэкологический анализ почвенного покрова Пензенской области (на примере Лунинского района) в условиях современного изменения климата. Для реализации названной цели нами затрагивались следующие вопросы: - изучение ландшафтного подхода, как экологической основы в обмене веществом и энергией; - рассмотрение неогидроморфизма, как причины изменения агроландшафта на фоне частичного улучшения экологического разнообразия в почвах и почвенном покрове.

Материал и методы исследований . Методические подходы изучения геоэкологического преобразования почвенных контуров представлены: 1) анализом изменения структуры почвенного покрова во времени; 2) усложнением в системе генетических горизонтов почв; 3) рассмотрения набора новообразований в системе морфологических признаков; 4)

параметрами физико-химических и химических показателей в генетических горизонтах.

По агропочвенному зонированию территория Лунинского района имеет достаточное увлажнение при ГТК=1.0-1.1.

Почвенный покров представлен преобладанием черноземов выщелоченных до 80%, затем набором почв с разной степенью гидроморфизма: лугово-черноземные, луговые и лугово-болотные, а также пойменно-аллювиальные [8].

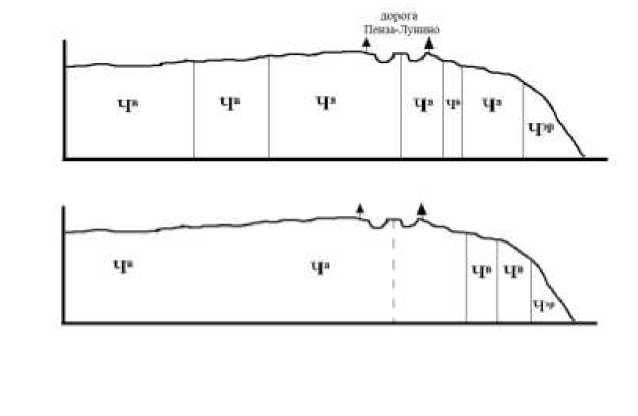

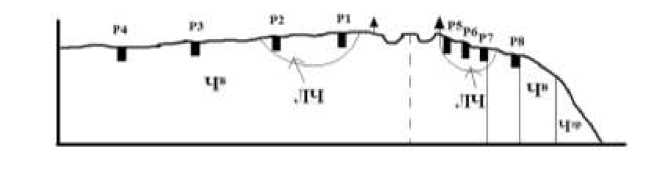

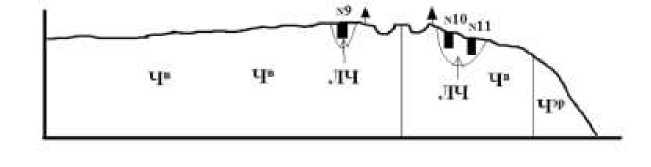

Результаты исследования и их обсуждения . Крупномасштабные обследования почв ОПХ «Центральное», проведенное И.Ф. Дмитриевым [3], не показало каких-либо отклонений в эволюции черноземов выщелоченных. Преобладали фоновые почвы в сочетании с пятнистостью эродированных вариантов (рис.1,1, профиль).

На почвенной карте Пензенской области, изданной 20 лет спустя [8], также было отмечено преимущественное преобладание черноземов выщелоченных с пятнистостью эродированных ЭПА по представлениям В.М. Фридланда [9] (рис.1, II, профиль).

По исследованиям 1993 г. обнаружена пятнистость черноземов выщелоченных и лугово-черноземных почв. По форме это фоновая спорадическая пятнистостая почвенная комбинация, в которой фоном служат черноземы выщелоченные, с ЭПА лугово-черноземных почв, т.е. структура почвенного покрова усложнилась (рис.1, III, профиль, а и в).

Следует предположить, что развитие современного переувлажнения -неогидроморфизма в черноземах - это суммарный эффект от изменений климатического фактора [7] и усиления антропогенного воздействия на агроландшафты.

I

II

IIIа

IIIв

Рис.1 Гипсометрический и почвенный профиль междуречья рек Шукша и Сура:

I. Почвенная карта И.Ф. Дмитриева, 1962 (1:25000 Мб);

II. Рабочая почвенная карта «Волгогипрозем», 1981 (1:50000 Мб);

IIIа,в. Почвенная карта, 1993 (Ломов, 2012).

Условные обозначения:

Чв – черноземы выщелоченные; ЛЧ огл. – лугово-черноземные оглеенные; Чэр. – почвы оврагов и балок. Горизонтальный масштаб 1:10000; вертикальный масштаб 1:500.

Общее устройство опытных полей ОПХ «Центральное» Лунинского района связано с дорогой, проходящей по вершине водораздела с запада на восток по обе стороны которой посажены полезащитные лесные полосы (рис.1). На южном склоне посажены приовражные лесополосы с обеих сторон оврага.

Целенаправленная защитная деятельность в степной и лесостепной зонах по устройству полезащитных насаждений в пределах пахотных угодий на первых порах принесла положительные результаты. Улучшился водный режим почв, прилегающий к лесным полосам. Улучшился микроклимат на пахотных почвах, прилегающих к лесополосам.

Однако, в течение последующих десятилетий положительные тренды постепенно накапливались и первоначальное улучшение водного режима почв, прилегающих к полезащитным насаждениям, привело к сезонному переувлажнению с негативными последствиями. В пределах водораздельной части и на склонах появились «черноземы выщелоченные оглеенные» -усложнилась структура почвенного покрова (рис.1,III а, в).

На склонах с достаточно выраженным уклоном признаки оглеения не обнаружены и черноземы в этом случае диагностировались как выщелоченные. Следует отметить, что на Почвенной карте хозяйства [3] (рис.1, I, профиль), т.е. 60 лет назад изучаемые почвы еще не были затронуты процессами переувлажнения. Оглеение в почвах водораздела связано с сезонным переувлажнением за счет дополнительных запасов снега (эффект лесных полос), переуплотнения нижних горизонтов и отсутствия поверхностного стока. Оглеение по Ф.Р. Зайдельману [5] обуславливает переход окисного железа в закисное, т.е. более подвижное и способствует не сбалансированному выносу его за пределы почвенного профиля.

Другим следствием развития глееобразования является изменение органического вещества, появление подвижных фракций и вынос 2-х и 3-х валентных катионов, ухудшение структуры и возникновение признаков слитизации почв.

Слитыми считают почвы, обладающие неблагоприятными физическими свойствами: резко выраженной набухаемостью, высокой пластичностью во влажном состоянии и блочностью структуры, с крупной трещиноватостью в сухом состоянии.

Изученные А.Д. Ишмуратовой [6] физические свойства (плотность, агрегатный состав) черноземов и лугово-черноземных почв не выявили признаков слитизации в оглеенных почвах, однако физические свойства последних оказались более негативными по сравнению с черноземами выщелоченными.

В почвообразующих породах лугово-черноземных почв преобладает фракция крупной пыли (0,05-0,01 мм) - 43,15-43,33%, в связи с чем, они были названы лессовидными. В оглеенных горизонтах фракция крупной пыли снижается почти вдвое до 21,28%, то есть преобразование первичных минералов происходит за счет этой фракции, и частично за счет фракции мелкого песка.

Величины рН солевого свидетельствует о слабой кислотности пахотного и подпахотного слоев лугово-черноземных почв водораздела - 5,3-6,0. Однако в оглеенных горизонтах кислотность увеличивается до средней и даже до сильнокислой степени (рН солевое - 4,8-4,3).

Для лугово-черноземных почв водораздельной части характерно увеличение Нг в горизонтах с признаками оглеения (4,46 смоль (экв)/кг в пахотном слое и 8,0 смоль (экв)/кг в оглеенном горизонте).

Сумма поглощенных оснований высокая в пахотных слоях луговочерноземных почв, развитых на водоразделах - 42,89-43,81 смоль (экв)/кг. С глубиной эта величина уменьшается, особенно в оглеенных горизонтах до 20,02 смоль (экв)/кг, что может быть связано с выносом двух и трех валентных катионов в условиях восстановительного процесса.

Заключение. Изучение и выделение нового подтипа почв - луговочерноземных (в рамках типа лугово-черноземных [2]), в пределах водоразделов и приводораздельных склонов усложняет структуру и строение почвенного покрова области. В результате появляется проблема мониторинга почвенного покрова и необходимость разработки мероприятий по снижению негативных изменений из-за сезонного переувлажнения. Сельскохозяйственное использование почв водоразделов и приводораздельных склонов до настоящего времени было ориентировано на зональные условия почвообразования - зональную агротехнику и зональные мелиоративные приемы. Результаты более детального мониторинга изменения почвенного покрова, связанного с современными климатическими параметрами и хозяйственной деятельностью человека, должны составлять основу разработки более дифференцированного подхода в землеустроительной организации территории, а также совершенствовать зональную агротехнику с учетом выявленных новых ареалов луговочерноземных почв в пределах водоразделов и приводораздельных склонов.

Список литературы Особенности геоэкологического мониторинга почвенного покрова Пензенской области

- Артемова С.Н. Геоэкологические исследования для целей ландшафтного планирования Пензенской области // Изв. высших учебных заведений. Поволжский регион. Естеств.науки, География. 2013. №2(2). С.110-118. 2. Ахтырцев Б.П., Ахтырцев А.Б. Почвенный покров Среднерусского чернозема. Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 1993. 216 с. 3. Дмитриев И.Ф. Почвы Пензенской государственной с/х опытной станции и пути повышения их плодородия // Отчет о НИР. п. Лунино. 1962. 110 с. 4. Забелина О.Н., Феоктистова И.Д. Сравнительный анализ экологического состояния почв урбанизированных территорий // Биологические науки. Фундаментальные исследования. 2014. №9. С.2456-2459. 5. Зайдельман Ф.Р. Естественное и антропогенное переувлажнение почв. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. 110 с. 6. Ишмуратова А.Д. Агрофизические аспекты пространственной неоднородности почвенного покрова водораздела Сура-Шукша // Сб. «Вопросы совр. с/х. производства». Пенза, 1995. С.116-131. 7. Ломов С.П. Почвы и климат Пензенской области. Пенза: ПГУАС, 2012. 260 с. 8. Почвенная карта Пензенской области ГУ Геодезии и Картографии при СНК СССР. - 1984. 9. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова. М: Мысль, 1972. 424 с. 10. Чендев Ю.Г. Тренды природной и антропогенной эволюции серых лесных почв в позднем голоцене: юг Среднерусской возвышенности // Ж.«Достижение науки и техники АПК». 2016. №7. т.30. С.11-14.