Особенности геолого-геоморфологического строения четвертичных отложений в береговых обрывах левобережья Красноярского водохранилища в окрестностях стоянок Сабаниха-3 и Сидориха

Автор: Зольников И.Д., Харевич В.М., Левицкая П.С., Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты геолого-геоморфологического изучения стоянок верхнего палеолита Сабаниха-3 и Сидориха, а также близлежащих обнажений левобережья р. Енисей в Боградском р-не республики Хакасия в 2022 г. Стоянка Сабаниха-3 относится к начальным этапам верхнего палеолита, стоянка Сидориха является памятником финального верхнего палеолита. Оба памятника приурочены к береговым обрывам внутри заливов Красноярского водохранилища, ограниченных с боков каменными мысами. Детальное изучение структуры отложений в профилях стоянок Сабаниха-3 и Сидориха позволило выделить три основных литотипа, формирующих данные разрезы. Два литотипа являются водокаменной и грязекаменной разновидностями селевых потоков. Выше залегают отложения третьего литотипа - параллельно слоистые хорошо промытые мелко-, средне-, крупнозернистые пески с прослоями дресвы. Структура отложений свидетельствует об участии в их формировании гляциальных суперпаводков, аналогичные результаты которых фиксируются на правобережье Оби, на Предалтайскойравнине. Также суперпаводковые отложения установлены в Кызыльском расширении Верхнего Енисея и в Южно-Минусинской котловине. Все это свидетельствует о том, что непотревоженные стратифицированные палеолитические объекты следует искать в коричневых субаэральных покровах типично лессового литологического облика за пределами суперпаводковых заплесков. В опесчаненных субаэральных покровах поверх суперпаводковых отложений конца последнего ледникового максимума следует ожидать памятники финальной стадии верхнего палеолита (стоянка Сидориха). В свою очередь Сабаниха-3 является примером памятника, приуроченного к опесчаненному субаэральному покрову, который залегает на супер-паводковой толще первого оледенения верхнего неоплейстоцена. В целом, территория Красноярского водохранилища наиболее перспективна для поиска памятников финала верхнего палеолита, а более древние памятники могут быть обнаружены на тех участках, где субаэральные покровы времени МИС 3 уцелели от размыва.

Средний енисей, стратиграфический разрез, суперпаводки, палеолитические объекты

Короткий адрес: https://sciup.org/145146415

IDR: 145146415 | УДК: 551.4 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0110-0115

Текст научной статьи Особенности геолого-геоморфологического строения четвертичных отложений в береговых обрывах левобережья Красноярского водохранилища в окрестностях стоянок Сабаниха-3 и Сидориха

Долина Среднего Енисея, в которой зафиксированы десятки палеолитических памятников [Абрамова и др., 1991; Акимова и др., 2018], имеет сложно е геолого-геоморфологическое строение. В интересующем нас районе береговая линия Красноярского водохранилища находится в среднем на высоте ок. 65 м над меженным уровнем затопленного Енисея. Обычно сезонные колебания воды достигают 5–10 м (редко до 20 м). На этом гипсометрическом уровне осуществляется абразионная деятельность, что привело к формированию серии береговых обрывов, которые вскрыли отложения на отметках 50–80 м, фактически не изучавшихся до строительства Красноярской ГЭС и заполнения ложа водохранилища [Артемьев, Разгильдеева, Прилепская, 2019; Харевич, Акимова, Вашков, 2017]. Согласно имеющимся исследованиям [Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005], на бортах Среднего Енисея в зоне затопления развиты отложения 80–100-метровой и 50–60-метровой террас. О выделявшейся ранее [Горшков, 1966] среднеплейстоценовой террасе высотой 60–80 м с учетом новых данных было высказано мнение, что ее аллювий развит локально [Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005].

Волноприбойная деятельность постоянно приводит к вскрытию новых палеолитических объектов. При этом алевропесчаный материал размываемых разрезов уносится водой, а каменный материал щебневой размерности (в т.ч. и палеолитические артефакты) остается на прибрежных отмелях. Это позволяет прогнозировать локализацию стратифицированных памятников по скоплениям подъемного материала на прилегающих песчаных пляжах. Таким образом, изучение геологического строения четвертичных отложений береговых обрывов Красноярского водохранилища представляет интерес в связи с тем, что на этом гипсометрическом уровне вскрыта серия стратифицированных палеолитических памятников, часть которых уже разрушена или близка к этому из-за ежесезонного воздействия современных денудационных процессов.

Летом 2022 г. были осуществлены геолого-геоморфологические исследования на двух стратифицированных памятниках: Сабаниха-3 и Сидориха, расположенных в Боградском р-не Республики Хакасия [Харевич и др., 2020]. Послойное описание их геологических разрезов приведено в соответствующих статьях (см. статьи Харевич В.М. и др. «Археологические работы на стоянке...» и «Новый памятник финального верхнего палеолита…» в этом сборнике). Также были проведены рекогносцировочные работы на близлежащих обнажениях левобережья (выше по течению р. Енисей от стоянки Сабаниха-3), которые дополнили геологогеоморфологические представления о строении четвертичных отложений в данном районе.

Прежде всего, обратимся к геолого-геоморфологическому контексту памятников с наиболее детально изученными разрезами. Оба памятника приурочены к береговым обрывам внутри заливов Красноярского водохранилища, ограниченных с боков каменными мысами, сложенными коричневыми литифицированными породами матаракской свиты девона (эффузивными, пирокластическими и вулканомиктовыми терригенными). Анализируя имеющиеся материалы по стратифицированным палеолитическим памятникам Среднего Енисея [Акимова и др., 2018; Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005; Абрамова и др., 1991; Васильев, 1996], стоянки Са-баниха-3 и Сидориха отражают два этапа заселения бассейна р. Енисей. Сидориха относится к кокорев-ской археологической культуре, существовавшей на исследуемой территории в финальном сартане. Са-баниха-3 входит в группу памятников (Малая Сыя, Дербина IV и V, Усть-Малтат II и др.), отражающих ранние этапы верхнего палеолита. Достоверные памятники среднего палеолита в изучаемом районе единичны (Куртак, Двуглазка). В связи с этим инте- ресен тот факт, что на палеозойском цоколе долины очень редко встречаются четвертичные отложения более древние, чем верхний неоплейстоцен.

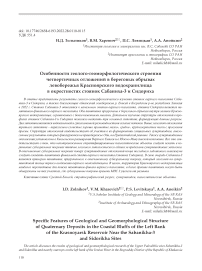

Культурные слои данных стоянок приурочены к субаэральным покровам, имеющим своеобразный литологический облик. Прежде всего обращает на себя внимание их опесчаненность. Неслоистые лессовидные отложения, которые держат вертикальные стенки и имеют светло-палевый цвет, сложены преимущественно алевропесками и алевритовыми песками (рис. 1). Участками проявлена параллельная пологому палеосклону тонко-мелкая слоистость делювиального типа. Встречаются прослои дресвы. Палеопочвы имеют небольшую толщину и не формируют полноценного профиля. В этом отношении особо показательны 6 гумусированных горизонтов, обнаженных в нижней части разреза Сабанихи. В верхней части обнажений палеопочвы преимущественно серые и темно-серые, а в нижней части некоторые из них приобретают бурый цвет. Эфемерность и многочисленность палеопочв, связаны с расщеплением палеопедокомплексов на склонах разной крутизны, а также с неоднократным проявлением в ходе педогенеза делювиального плоскостного смыва и дефляции.

Опесчаненный субаэральный покров редко ложится непосредственно на кору выветривания, перекрывающую палеозойский цоколь. Как правило, лессовидные отложения подстилаются флювиаль-ными отложениями (разрезы № 1–4 на рис. 1), которые имеют специфические текстурно-структурные особенности, не позволяющие отнести их ни к типичному аллювию, ни к лимнию. Первая литофация представлена хорошо промытыми щебнями недалекого переотложения (местный петрографический состав), которые залегают на механической

№ 1 №2 № 3 №4 №5 №6 №7 №8

Рис. 1. Разрезы в обнажениях левобережья Енисея.

1 – флювиальные пески; 2 – щебнедресвяники и алевро-песчано-дресвяно-щебневые миктиты; 3 – субаэральные коричневые алевриты; 4 – опесчаненные лессовидные отложения; 5 – палеопочвы;

6 – культурные слои; 7 – палеозойские породы цоколя.

коре выветривания или (если кора размыта) непосредственно на палеозойском цоколе. Щебенники с дресвяно-песчаным заполнителем приурочены к подошве флювиальной пачки и образуют маломощные прослои, линзы и мульды с параллельной слабоволнистой слоистостью, местами с косой слойчатостью и рябью течения. При этом сколько-нибудь окатанных обломков не фиксируется, что не позволяет отнести этот литотип с водно-потоковыми текстурами влекомого наноса к русловой фации аллювия. В тесном пространственном контакте с флювиальными отложениями первого литотипа залегают не слоистые, но пятнисто-полосчатые алевропесчанодресвянощебневые миктиты (смеси) с лежаче пламеневидными текстурами и вытянутокляксообразными очертаниями (разрезы № 3–5, 8 на рис. 1). Данные текстуры являются ярко выраженными индикаторами жидко-пластичного грязекаменного течения.

Таким образом, охарактеризованные выше два литотипа являются водокаменной и грязекаменной разновидностями селевых потоков. Выше залегают отложения третьего литотипа – параллельно слоистые хорошо промытые мелко-, средне-, крупнозернистые пески с прослоями дресвы (разрезы № 2–5, 8 на рис. 1). Субгоризонтальная в сечениях вдоль долины слоистость прослеживается на многие десятки метров по простиранию. Флювиальный (водно-потоковый) генезис этих песков не вызывает сомнений. Фации пойменного, старичного и руслового аллювия не встречены.

Переход к вышележащим алевропескам субаэрального покрова местами переходный через слоистые алевропески, а местами четкий, резкий. Нет никакого сомнения в том, что опесчаненность субаэрального покрова обусловлена наличием подстилающего флювиального песка и алевропеска. Аналогичная ситуация прослеживается по правобережью Оби в районе Новосибирска, Барнаула, Бийска, где опесчаненный субаэральный покров фиксируется широкой полосой над IV и V террасами, которые сложены песчаными и алевропесчаными отложениями, сформировавшимися за счет выплеска гляциальных суперпаводков с Горного Алтая на Предалтайскую равнину [Зольников, 2009].

Насчитывается три разновозрастных генерации суперпаводков: среднечетвертичный, первый верхнечетвертичный – сальджарский (коррелируется с концом ермаковского времени) с возрастом ок. 90 тыс. лет и второй верхнечетвертичный, соответствующий времени конца последнего ледникового максимума ок. 17 тыс. л.н. При этом последний суперпаводок был как минимум на порядок менее полноводным, чем предшествующий и не сформировал «высокой террасы», аналогичной бийской (60-метровой IV надпойменной) террасе Новосибирского Приобья. С ним, по-видимому, связаны гигантские русла (в 5–10 раз превышающие современные русла рек), проявленные на площадках низких надпойменных террас рек Обского бассейна [Сидорчук, Панин, Борисова, 2008].

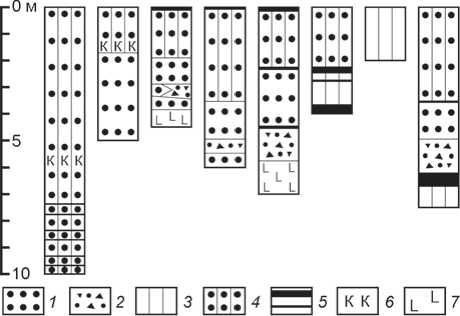

В Кызыльском расширении Верхнего Енисея и в Южно-Минусинской котловине установлены суперпаводковые отложения [Аржанникова и др., 2014; Зольников и др., 2021], объединенные в верхнеенисейскую толщу, которая является стратогенетическим аналогом суперпаводковых отложений Верхнего Приобья. На рис. 2 показана принципиальная схема взаимоотношений четвертичных отложений в долине Среднего Енисея, которая представляет собой чередование сужений до 2 км шириной и расширений до 20 км. Количество и ширина надпойменных террас на разных участках различны. Многие исследователи четвертичного строения бортов Енисейской долины пришли к мнению о неадекватности представлений о лестнице циклоклиматических террас, врезанных друг в друга и разнесенных по высоте на многие десятки метров сверху вниз от древних к молодым. Так, А.Ф. Ямских противопоставлял традиционному представлению о циклоклиматических региональных террасах концепцию о полициклических террасах: «Накопление перигляциального аллювия повышенной мощности и подпрудно-бассейновых осадков связано с фазами высоких, вплоть до “катастрофических” уровней рек с периодическим возникновением подпрудных озер. В зависимости от конкретной геоморфологической и гидродинамической ситуаций в речных долинах во время высоких подъемов уровней рек одновременно происходили как грандиозные размывы с образованием широких ложбин, так и аккумуляция на разновысотных поверхностях» [Ямских, 1993, с. 21].

В соответствии с вышеизложенным, терраси-рованность бортов долины Среднего Енисея и разнесение террас по высоте более чем на 150 м обусловлены не эпохой катастрофического врезания реки на десятки метров в предпоздненеоплейсто-ценовое время. Очевидно, что в условиях пересечения Енисеем низко- и среднегорного рельефа рельеф бортов долины предопределен тектоническими уступами, на площадках которых залегает пенеплен, подчеркнутый мел-палеогеновой корой выветривания. На многих таких площадках валуны, гальки и гравий отсутствуют, а в флювиальных отложениях в качестве крупнообломочного материала присутствует дресва и щебень местных пород недалекого переотложения. Неотектоническая ступенчатость формирует вдоль бортов долины своеобразные «карманы», в которых накапливались

LLLLLLLLL

ГП? pT^z Мз ГШ4 BUI5

Рис. 2. Принципиальная схема взаимоотношений четвертичных отложений на левом борту Среднего Енисея в участках сужения долины.

1 – палеозойские породы цоколя; 2 – аллювий низких террас; 3 – суперпаводковые отложения; 4 – коричневый субаэральный покров, сложенный преимущественно типичными алевритовыми лессами; 5 – светло-палевый опесчаненный субаэральный покров, сложенный преимущественно лессовидными алевропесками.

отложения суперпаводковых заплесков вод, приходивших из Дархадской котловины Монголии при прорыве через ледники, запиравшие внутри котловинные ледниково-подпрудные бассейны.

Количество и ширина «террас» Среднего Енисея в каждом конкретном случае определяются шириной долины, зажатой в скальных бортах и наличием площадок тектонических блоков. Ненарушенные стратифицированные памятники палеолита в соответствии с вышеохарактеризованной концепцией следует ожидать прежде всего в коричневых субаэральных покровах типично лессового литологического облика за пределами суперпаводковых заплесков. В опесчаненных субаэральных покровах поверх суперпаводковых отложений конца последнего ледникового максимума следует ожидать памятники финальной стадии верхнего палеолита. Типичным примером является стоянка Сидориха. При этом, поскольку последний суперпаводок был менее полноводен, чем предыдущие, то он заплескивался в сужениях долины на гораздо меньшую высоту (рис. 2) и обладал гораздо меньшей разрушительной силой. Отсюда следует, что на гипсометрическом уровне современного берега Красноярского водохранилища достаточно высока вероятность обнаружения стратифицированных памятников всех этапов верхнепалеолитического времени, примером чего может служить стоянка раннего верхнего палеолита Сабаниха-3, вскрытая современной абразионной деятельностью из-под отложений последнего суперпаводка. Этот памятник приурочен к опесчаненному субаэральному покрову, который, по всей видимости, залегает на суперпаводковой толще первого оледенения верхнего неоплейстоцена возрастом предположительно ок. 90 тыс. л.н. по аналогии с сальджарским суперпаводком Горного Алтая.

С учетом представлений о том, что верхнечетвертичным суперпаводкам предшествовал как минимум один среднечетвертичный, становится понятным фактическое отсутствие в долине Среднего Енисея отложений мезозоя, эоплейстоцена, нижнего неоплейстоцена, а также значительной части среднего неоплейстоцена. Находит свое объяснение и малочисленность древних палеолитических стоянок. Наиболее перспективна эта территория для поиска памятников финала верхнего палеолита, а более древние памятники могут быть обнаружены в тех участках, где субаэральные покровы времени МИС 3 уцелели от размыва. В палеогеографическом аспекте заливы береговой зоны Красноярского водохранилища являются участками потенциально привлекательными для поиска палеолитических объектов, поскольку в этих участках древние люди селились на опесчаненных грунтах с хорошим дренажом вдоль древних логов, выработанных в кровле палеозойских пород. Эти лога были транзитными путями для крупных млекопитающих на водопой к берегу древнего Енисея. Кроме того, эти линейные депрессии, перпендикулярные руслу Енисея, выполненные рыхлыми осадками и представлявшие собой череду выровненных пологих площадок, являлись основой для лесной и кустарниковой растительности, что повышало их ресурсную ценность.

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта РНФ № 22-17-00140.

Список литературы Особенности геолого-геоморфологического строения четвертичных отложений в береговых обрывах левобережья Красноярского водохранилища в окрестностях стоянок Сабаниха-3 и Сидориха

- Абрамова З.А., Астахов С.Н., Василев С.А., Ермолова Н.М., Лисицин Н.Ф. Палеолит Енисея. – Л.: Наука, 1991. – 155 с.

- Акимова Е.В., Стасюк И.В., Харевич В.М., Лаухин С.А., Мотузко А.Н., Санько А.Ф. Палеолит Дербинского залива – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 180 с.

- Аржанникова АВ., Аржанников С.Г., Акулова В.В., Данилова Ю.В., Данилов Б.С. О происхождении песчаных отложений в Южно-Минусинской котловине // Геология и геофизика. – 2014. – Т. 55. – № 10. – С. 1495–1508.

- Артемьев Е.В., Разгильдеева И.И., Прилепская Н.Е. Стоянка Крутая – новый объект в археологическом комплексе Афонтовой горы: предварительные результаты исследований 2017 года // Преодоление времени и пространства. Статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии Средней Сибири, под ред. М.В. Константинова. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2019. – С. 34–55.

- Васильев С.А. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). – СПб.: Петербургское Востоковедение, 1996. – 224 с.

- Горшков С.П. О стратиграфии антропогеновых отложений внеледниковой зоны Приенисейской Сибири // Четвертичный период Сибири. – М.: Наука, 1966. – С. 71–81.

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Хазартс П. Геоморфология и четвертичные отложения Куртакского геоархеологического района (Северо-Минусинская впадина). – Красноярск: РИО КГПУ им. В.П. Астафьева, 2005. – 112 с.

- Зольников И.Д. Гляциогенно обусловленные суперпаводки неоплейстоцена Горного Алтая и их связь с историей формирования отложений и рельефа Западно-Сибирской равнины // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода. – М.: ГЕОС, 2009. – № 69. – С. 59–70.

- Зольников И.Д., Новиков И.С., Деев Е.В., Шпанский А.В., Михаревич М.В. О фациальном составе и стратиграфическом положении четвертичной верхнеенисейской толщи в Тувинской и Минусинской впадинах // Геология и геофизика. – 2021. – Т. 62, № 10. – С. 137–139.

- Сидорчук А.Ю., Панин А.В., Борисова О.К. Позднеледниковые палеорусла рек Западной Сибири // Изв. РАН. Сер. географическая. – 2008. – № 2. – С. 67–75.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Вашков А.А. К проблеме верхней границы кокоревской культуры в позднем палеолите Енисея (по материалам стоянки Троицкая) // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2017. – № 418. – С. 182–190.

- Харевич В.М., Харевич А.В., Анойкин А.А., Акимова Е.В. Разведочные работы на Красноярском водохранилище в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. 24 – С. 279–286.

- Ямских А.Ф. Осадконакопление и террасообразование в речных долинах Южной Сибири. – Красноярск: Изд-во КГПИ, 1993. – 226 с.