Особенности головной боли у лиц с тревожными расстройствами

Автор: Лукина Е.В., Русанова A.M., Макаров Н.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка влияния тревожности личности на особенности головной боли у очно обучающихся молодых людей. Материал и методы. Под наблюдением находились 92 человека в возрасте от 15 до 25 лет, социально адаптированных, обучающихся в школах, колледжах и вузах на очных отделениях. Результаты. Восприятие головной боли сильно зависит от эмоционального состояния индивида, поэтому очень важно учитывать этот момент при анализе жалоб и анамнеза пациентов. Заключение. Тревожные расстройства личности мешают объективировать цефалгию, что приводит к неправильной диагностике и тактически неверной терапии с возможным развитием абузусных головных болей. Необходимо донести до пациента значимость снижения степени воздействия изменяемых факторов риска, объяснить взаимосвязь его состояния с этими факторами и сформировать положительный настрой на лечение.

Головная боль, тревожные расстройства

Короткий адрес: https://sciup.org/14918303

IDR: 14918303

Текст научной статьи Особенности головной боли у лиц с тревожными расстройствами

-

1 Введение. Головная боль — самая распространенная жалоба в общемедицинской практике. Цефалгия является симптомом очень многих заболеваний. На частоту ее возникновения, интенсивность, характер влияют многие факторы внешней и внутренней среды организма. Не последнюю роль в развитии первичных вариантов головной боли играют наследственные факторы [1–3]. Как известно, объективировать болевые ощущения нельзя. Субъективное восприятие одинаковой по интенсивности головной боли у одного и того же человека может существенно разниться в зависимости от эмоционального и психического состояния индивида. Поэтому очень важно учитывать именно этот момент при анализе жалоб и анамнеза пациентов, страдающих головной болью [4].

Цель: оценить влияние тревожно-эмоциональных особенностей личности на головную боль у очно обучающихся молодых людей.

Задачи работы:

-

1. Сравнить частоту встречаемости головной боли у лиц, страдающих и не страдающих тревожным расстройством.

-

2. Оценить интенсивность головной боли, а также сопутствующую симптоматику у лиц, имеющих тревожные расстройства, по сравнению группой контроля.

-

3. Установить основные методы борьбы с головной болью, которые используются обучающимися молодыми людьми, а также готовность пациентов к профилактическим мероприятиям [5].

-

4. Оценить уровень осведомленности обучающихся молодого возраста в вопросах факторов риска, методов диагностики и лечения головной боли [6].

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 92 человека в возрасте от 15 до 25 лет, социально адаптированных, обучающихся в школах, колледжах и вузах на очных отделениях. Все респонденты были разделены на две группы. В первую группу вошли лица, имеющие тревожные расстройства личности легкой и средней степени тяжести, выявленные с помощью шкалы самооценки тревожности Цунга [7]; во вторую — не имеющие тревожных расстройств. Респондентов с тяжелыми тревожными нарушениями мы не оценивали. Обе группы по половому и возрастному составу достоверно не отличались.

И в первой, и во второй группах средний балл по успеваемости составил 4,2–4,3, но в первой группе преобладают обучающиеся, успевающие преимущественно на «4», а во второй — на «5» и «3». Все пациенты были здоровы, т.е. не имели органических неврологических, соматических расстройств и у соответствующих специалистов не наблюдались.

Была создана анкета, включающая в себя разделы по оценке общих сведений о пациентах; вопросы

об интенсивности, частоте встречаемости и характере головной боли, ее сопровождении, об уровне тревожности (шкала Цунга) [7]»; а также вопросы об отношении респондентов к здоровому образу жизни и своему здоровью.

Обработка полученных количественных данных заключалась в подсчете абсолютных и относительных (частота встречаемости) значений.

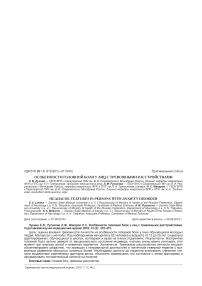

Результаты. В обеих группах опрошенные были практически здоровы. Однако субъективное восприятие здоровья опрошенных в первой и второй группах неодинаково. Свое здоровье как «хорошее» из первой группы оценивают 20% респондентов, как «плохое» 10%. Остальные 70% респондентов считают состояние своего здоровья «удовлетворительным». У лиц из второй группы отмечается более позитивное восприятие: «хорошим» здоровье считают 48%, «удовлетворительным» 51 %, «плохим» свое здоровье они не считают (рис. 1).

Рис. 1.

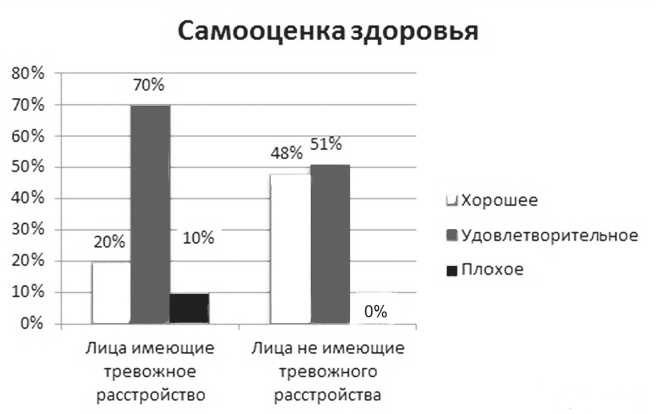

Частота возникновения головной боли среди представителей обеих групп достоверно не отличается (рис. 2). В качестве триггера головной боли все респонденты называют стресс, физическую и умственную нагрузку. В обеих группах цефалгия сопровождается потемнением в глазах, тошнотой, слабостью, потерей аппетита и провоцируется преимущественно стрессом, умственной и физической нагрузкой.

Однако жалуются на нее значительно чаще лица, имеющие тревожное расстройство (51 %), чем не имеющие тревожных нарушений (26%) (рис. 2).

С помощью визуальной аналоговой шкалы, которую предлагалось заполнить респондентам, выявлено, что представители первой группы в среднем оценивают свою головную боль на 4,9 балла, а максимально на 8 баллов, тогда как лица, включенные во вторую группу, в среднем оценивают головную боль на 3,4 балла и максимально на 6,4 балла. Это четко

Рис. 2.

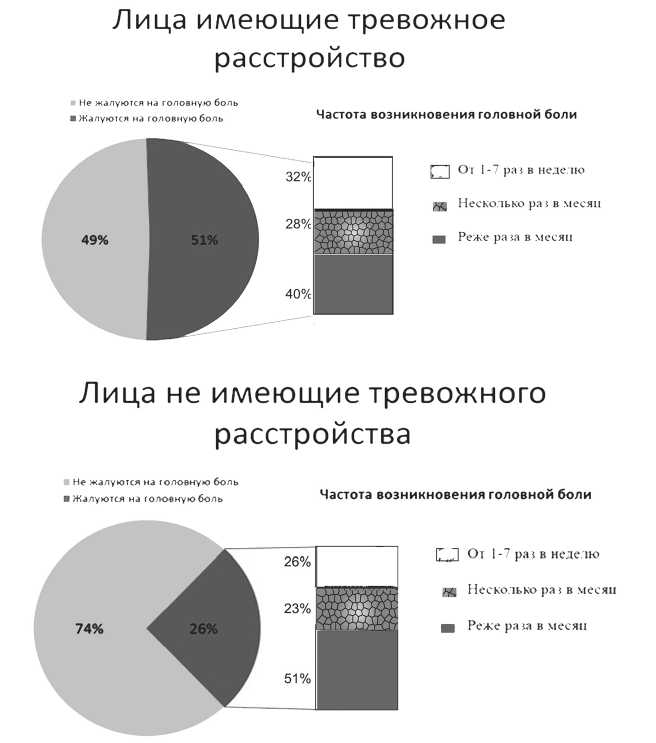

Рис. 3.

указывает на взаимосвязь восприятия головной боли и психологическое состояние человека.

Помимо тревожности опрашиваемых (шкала Цун-га) оценивалось и субъективное восприятие себя респондентами. В первой группе, где все опрашиваемые имеют тревожные расстройства, эмоциональными себя считают 87%, во второй группе 61%, т.е. большинство респондентов знают о своих личностных особенностях, но далеко не все понимают, что с этим делать. Около 30% респондентов в обеих группах считают, что на эмоции можно повлиять, только приняв успокоительные препараты, либо нельзя никак. Что касается медикаментозной терапии головной боли: 78% в первой группе принимают обезболивающие препараты, причем 26% это делают постоянно. Во второй группе в целом меньшее количество опрошенных используют медикаменты для купирования головной боли (60%), но 31 % постоянно пьют таблетки и не используют иных средств купирования своего страдания. Половина опрошенных из первой группы (52%) для купирования головной боли применяют помимо медикаментозных методов лечения еще и немедикаментозные средства (отдых, сон, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, массаж головы, воротниковой зоны) (рис. 3). Во второй группе лишь 30% пациентов лечатся таким образом. В первой группе 41 % респондентов обращались к врачу по поводу своей цефалгии, во второй группе только 6%, т.е. более половины респондентов, особенно во второй группе, принимают лекарства самостоятельно. Таким образом, молодые люди теоретически осведомлены о методах лечения и профилактики головной боли, здоровом образе жизни, но на практике для борьбы с цефалгией преобладает самопроизвольный прием лекарственных препаратов без назначения врача.

Представители первой группы (65%) более критичны к своему образу жизни и не считают его «здоровым». Во второй группе большинство (74%) считают свой образ жизни приемлемым и не собираются ничего менять.

Обсуждение. Таким образом, среди обучающихся лиц молодого возраста все опрошенные испытывают головную боль, однако жалобы значительно чаще предъявляют лица, имеющие тревожные расстройства. У всех респондентов, независимо от наличия или отсутствия тревожных расстройств, цефалгия имеет одинаковое сопровождение, а именно: потемнение в глазах, тошнота, слабость, потеря аппетита — и провоцируется преимущественно стрессом, умственной и физической нагрузкой. Однако у лиц, имеющих тревожные расстройства, интенсивность головной боли по ВАШ более выражена, и они чаще обращаются за медицинской помощью.

Для купирования своего страдания большинство молодых людей используют немедикаментозные средства. Однако треть опрошенных в каждой группе при возникновении головной боли используют только медикаментозную терапию, причем за медицинской помощью охотнее обращаются лица, имеющие тревожные расстройства. Значительная часть опрошенных не обращают никакого внимания на факторы риска, занимаясь симптоматическим самолечением [8]. Более половины молодых людей теоретически знают о факторах риска, а также осознают значимость ведения здорового образа жизни. Все опрошенные критичны к своим личностным особенностям и абсолютное большинство из них считают себя эмоционально лабильными, но не все могут (или хотят) справиться с этим состоянием. Треть пациентов полагают, что с эмоциями можно справиться, лишь используя медикаментозные средства, или что это вообще невозможно. Следовательно, молодые люди осознают необходимость борьбы со стрессом, негативными эмоциями, но не всегда осведомлены о методах и средствах либо не хотят менять привычный жизненный уклад. По-нашему мнению, необходимо ориентировать пациентов на немедикаментозные средства, заниматься когнитивной терапией, проводить просветительские беседы, информировать население о факторах риска и причинах цефалгий для предотвращения более серьезных заболеваний и формирования позитивного настроя пациентов в первую очередь на профилактические мероприятия.

Заключение. Головная боль — очень распространенное явление, которое может быть основным или даже единственным проявлением многих, в том числе соматических заболеваний. Эмоциональный фон существенно влияет на субъективное восприятие собственного здоровья, общее состояние человека, и в частности на характер головной боли. Тревожные расстройства личности мешают объективировать це- фалгию, что приводит к неправильной диагностике и тактически неверной терапии с возможным развитием абузусных головных болей. С возрастом при присоединении других заболеваний диагностировать и выбрать оптимальную тактику лечения становится затруднительнее. Поэтому необходимо своевременно оценивать характер головной боли, особенность ее протекания, интенсивность, учитывать наличие особенностей личности, выраженность тревожных расстройств у пациентов уже в молодом возрасте, чтобы правильно оценить характер головной боли у этих пациентов в будущем и предотвратить снижение качества жизни больного. Кроме того, важно донести до пациента значимость снижения степени воздействия изменяемых факторов риска, объяснить взаимосвязь его состояния с этими факторами и сформировать положительный настрой на лечение.

Список литературы Особенности головной боли у лиц с тревожными расстройствами

- Шток B.H. Некоторые замечания по поводу переработанного варианта Международной классификации головной боли (МКГБ-III, бета-версия, 2013). Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2014; (2): 87-90

- Лебедева E.P, Осипова В.В., Табеева П.Р. Международная классификация головных болей (МКПБ), версия 3-бета, 2013 г. Уральский медицинский журнал 2014; 3 (117): 48-51

- Заваденко H.H., Нестеровский Ю.Е., Хондкарян П.Ш. и др. Первичные головные боли у детей и подростков. Москва: Антидор 2015; 89 с.

- Лисицын Ю.П. Образ жизни как основа здоровья: анализ факторов риска заболеваемости: проблемная статья. Медицинская газета 2010; (19): 12

- Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации. Под ред. А. Н. Беловой, О. Н. Щепетовой. М.: Антидор, 2002; 440 с.

- Рачин А.П., Авдеева Т.П., Сергеев А.В. Половная боль у детей (лекция для неврологов и педиатров) М.: Медицинское информационное агентство, 2004; 212 с.

- Осипова В.В., Табеева П.Р. Первичные головные боли (практическое руководство). М.: Медицинское информационное агентство, 2007; 142 с.

- Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition 2013. International Headache Society, 2013; 117 p.