Особенности гончарства как показатель взаимодействия населения Урало-Сибирского региона в раннем средневековье

Автор: Зеленков А.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 1 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

Апробируются методики морфологического анализа посуды А.А. Бобринского и Х. Норд-стрема с целью выявления уровней взаимодействия раннесредневекового населения Урало-Сибирского региона, в частности, носителей бакальской, бахмутинской, неволинской и кушна-ренковской археологических культур. Выборка составлена из материалов некрополей IV-VII вв. Козловский, Устюг-1, Неволинский, Бродовский, Верх-Саинский, Бирский, Кушнаренков-ский и Лагеревский, из них по 20 бакальских и бахмутинских сосудов, 18 - неволинских и куш-наренковских. Сравнение расчетов производилось с помощью точечных графиков и факторного анализа в пакете программы Statistica 10. В результате наиболее устоявшаяся традиция формообразования с устойчивыми линиями контура и привычными формами сосудов средних пропорций выявлена у бахмутинских экземпляров. В западносибирской посуде обнаружены сосуды-подражания низких-средних пропорций, указывающих на изменение представлений о форме к IV-V вв. Неволинская и кушнаренковская керамики обособились от остальных групп, в их выборках зафиксирована большая доля форм-подражаний низких-средних и средних-высоких пропорций. В итоге приходим к выводу о едином историко-культурном контексте развития бахмутинского и бакальского обществ, вероятно, имевших единый субстрат на заре их формирования. Низкие-средние пропорции в неволинской выборке говорят в пользу тесной связи в IV-V вв. сылвенского и притобольского населения, проявившейся в переходных формах посуды. Представление о форме у кушнаренковских гончаров изменялось под влиянием носителей лесостепных и степных культур Урало-Сибирского региона.

Археология, раннее средневековье, урало-сибирский регион, гончарство, морфология

Короткий адрес: https://sciup.org/147203787

IDR: 147203787 | УДК: 903.024 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-1-98-106

Текст научной статьи Особенности гончарства как показатель взаимодействия населения Урало-Сибирского региона в раннем средневековье

В раннесредневековой урало-сибирской археологии довольно остро стоит вопрос об уровнях взаимодействия бахмутинского, неволинского, кушнаренковского и бакальского населения, при этом часто для обоснования культурогенеза приуральских культур исследователи обращаются к сибирским керамическим аналогам, сравнивая их морфологические особенности.

Впервые гипотеза о возможном переселении в Приуралье сибиряков была высказана в ходе анализов материалов бахмутинской культуры, обнаруженных на Бахмутинском и Бирском некрополях [ Смирнов , 1958, с. 50-54; Мажитов , 1968]. В.Ф. Генинг в ряде статей аналоги бахмутинским круглодонным сосудам с широким горлом, орнаментированным округлыми ямочными вдавления-ми и насечками по венчику, предложил искать в памятниках Верхней Оби (ареал одинцовской и релкинской культуры) и Приишимья (бакальская и потчевашская культуры) [ Генинг , 1961, с. 330; 1971, с. 263-264]. В дальнейшем его поддержали Н.А. Мажитов и Т.И. Останина [ Мажитов , 1981, c. 27; Останина , 1997, c. 177-181]. Опорным памятником для создания гипотезы о влиянии «угорских племен» на неволинское население служил Бродовский могильник [ Генинг , 1953, c. 87-98; Голдина, Водолаго , 1990, c. 6-22]. Круглодонные с шаровидным туловом сосуды низких пропорций, имеющие резной орнамент в виде «елочки» и косых нарезов часто ассоциировались с ранними бакальскими и поздними саргатскими экземплярами [ Голдина , 1986, c. 75]. При сравнении кушна-ренковского гончарства с западносибирским подчеркивались несколько связующих компонентов, в частности, общий стиль орнаментов (фигурный штамп, нарезы и прочерчивания), округлость дна и вытянутость пропорций [ Генинг , 1971, c. 271-272]. По мнению Г.И. Матвеевой, своеобразие орнамента и форм позволяет говорить о том, что формирование данной гончарной традиции, чуждой до

VI–VIII вв. Приуралью, произошло в лесостепи Западной Сибири – ареале бакальской культуры [Матвеева, 1968, c. 113-121; 2007, c. 75-86].

Как видим, на данном этапе исследования проблемы существует значительный пробел – практически отсутствуют работы аналитического плана, нацеленные на детальное сравнение характеристик гончарных изделий. При этом исследователи в основном солидарны в том, что орнамент для данных культурных групп является общим. Действительно, бедная орнаментальная композиция, состоящая из двух-трех элементов, выполненных в технике нарезов и вдавлений, отражает скорее историко-культурный контекст Урало-Сибирского региона в IV–VII вв. и схожий мобильный, кочевой образ жизни населения. Представляется, что в данном случае как мощный этнокультурный маркер можно рассматривать морфологию посуды.

Методика

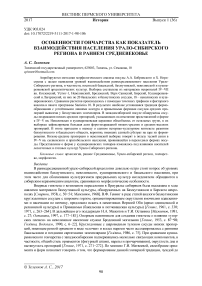

Анализ форм проводился нами на материале четырех культурных групп посуды: 1) бакаль-ской (рис. 1, 1-6 ) с некрополей Устюг-1 и Козлов-мыс 2, датированных концом III – первой половиной V в. [ Матвеева , 2012а, с. 125–139; 2012б, с. 38–76; 2014, с. 26–58]; 2) бахмутинской (рис. 1, 7-12 ) из погребений Бирского могильника, датированных V–VI вв. [ Султанова , 2000, с. 183-185]; 3) неволинской (рис. 1, 13-18 ) с некрополей IV–VII вв. Бродовский, Верх-Саинский, Неволинский [ Голдина, Водолаго , 1990, с. 151-156]; 4) кушнаренковской (рис. 1, 19-23 ) с Бирского, Манякского, Кушнаренковского, Бахмутинского и Лагеревского некрополей, хронологизированных в рамках VI–VIII вв. н.э. [ Мажитов , 1974, с. 217-220, 222-224]. Исследовались сосуды горшковидной формы: по 20 бакальских и бахмутинских, по 18 неволинских и кушнаренковских. Выборка составлена, исходя из качества посуды, при этом обеспечивалось относительное равенство количества предметов в каждой культурной группе.

В ходе анализа применялись несколько методик, позволяющих составить представление о формах и пропорциях сосудов.

Важным маркером этапа формообразования в гончарном ремесле являются точки максимальной кривизны, обозначающие места приложения гончаром наибольшего усилия при создании изделий, а также отражающие взгляды ремесленника на конечный продукт, в частности, на расположение функциональных (емкостных) частей на теле посуды [ Бобринский , 1986, с. 137-157; Цет-лин , 2012, с. 154-156]. Х. Нордстрем разработал методику, основанную на особенности размещения максимального диаметра на линии контура сосуда. Имеется в виду отношение радиуса максимального диаметра к высоте от основания, на которой он находится; неодинаковость данных показателей интерпретируется как изменение традиции [ Nordström , 1972, p. 72-73]. Для реализации данной методики все изображения сосудов приводились к масштабу 10х10 см с фиксацией отношения максимального радиуса к максимальной высоте его расположения от основания.

А.А. Бобринский дал некоторые методические указания, следование которым необходимо при поиске в археологических остатках следов адаптации ремесленника к новым территориальным, эпохальным и политическим условиям. В этом плане знаковой является методика поиска «сосудов-подражаний» и общей пропорциональности сосудов [ Бобринский , 1999, c. 53-54]. Методика разработана исходя из наблюдений за профессиональными гончарами, в результате чего была выявлена закономерность, согласно которой процесс ломки навыков формообразования у ремесленников происходит медленно, в зависимости от изменения их этнокультурного окружения [ Цетлин , 2012, с. 161-162]. Для определения традиционных и новых форм у гончаров раннесредневекового населения Урало-Сибирского региона мы осуществили ряд действий. Опубликованные изображения посуды были приведены к единому масштабу, фигуры были разбиты на простые геометрические формы для удобства подсчета площади (S) их плоскостного изображения и объема (V). Для поиска форм подражания сосуды были приведены к масштабу 20х20 см. Затем рассчитывалось отношение S/V*10, определяющее категорию пропорциональности: высокие, высокие-средние, средние, сред-ние-низкие и низкие пропорции.

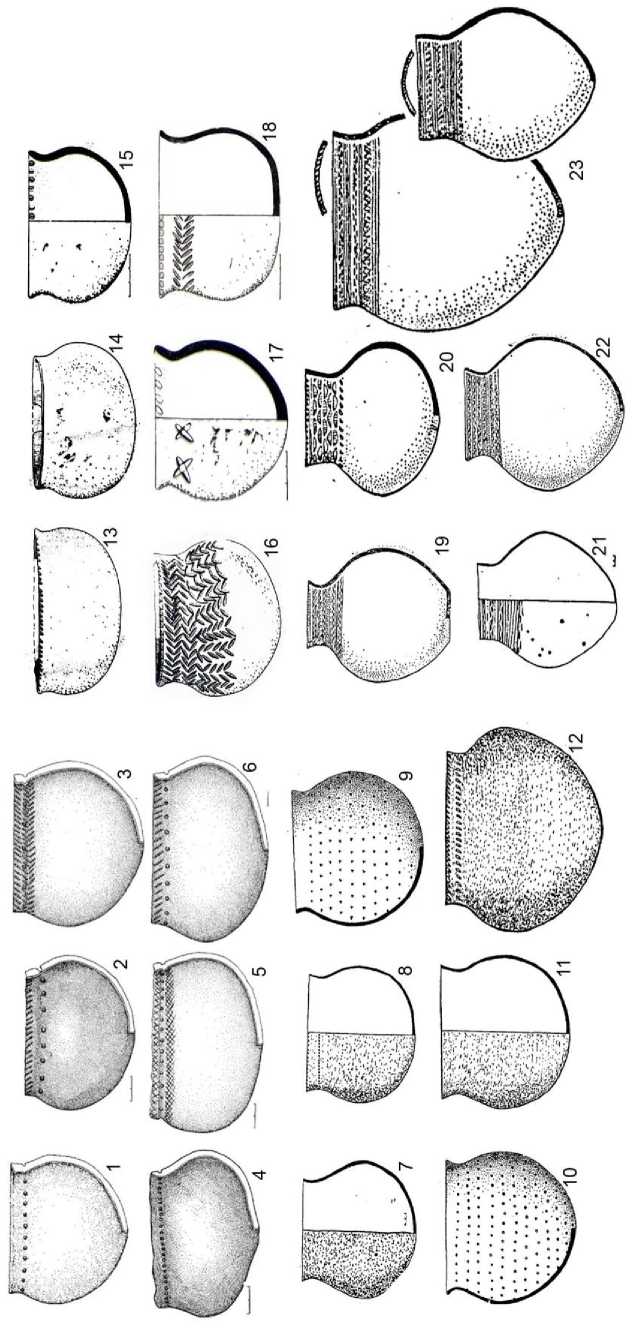

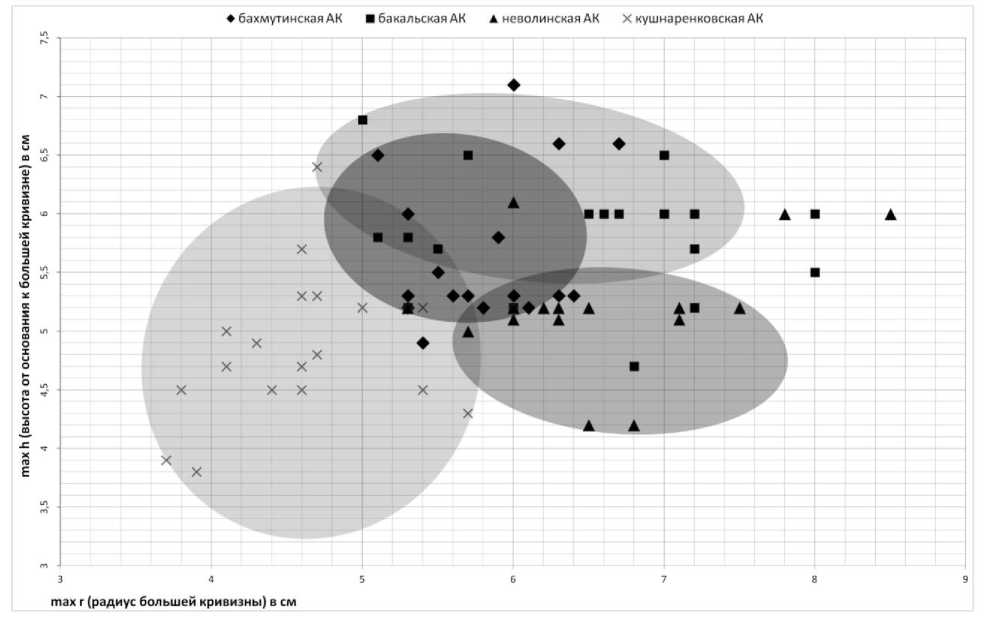

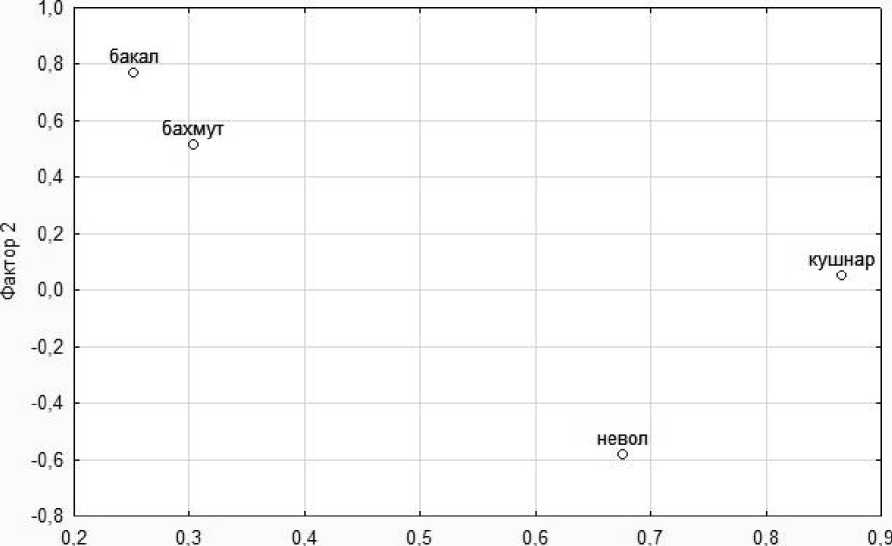

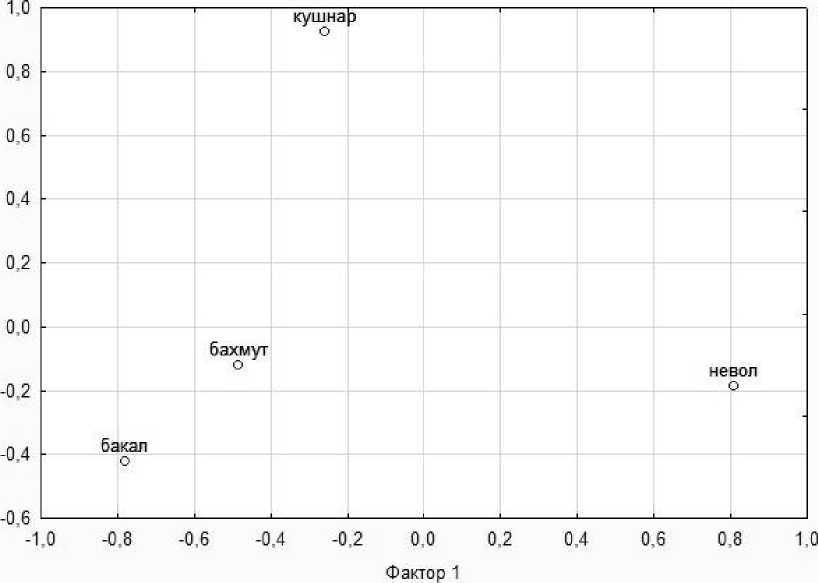

Для сравнения данных, полученных в ходе изучения кривизны контуров сосудов и их пропорциональности, мы построили точечные графики (рис. 2 - 3), а также провели факторный анализ каждого показателя в пакете программы Statistica 10, тем самым выявив возможные взаимосвязи значений измерения исследуемых групп (рис. 4 - 5).

Результаты анализа

Анализ кривизны сосудов по методике Х. Нордстрема и построенному графику (рис. 2), позволил выделить четыре куста сосудов. Неволинские горшки приземистые с расширенным туло-вом, при этом емкостные части (тулово, придонная часть и дно) занимают менее 50% от общей высоты; средний индекс кривизны – 1,4 – свидетельствует о несформированности традиции. У бахму-тинских сосудов радиус наибольшей кривизны в целом не превышает высоту ее нахождения, емкостные части занимают 50% от высоты сосуда, средний индекс кривизны – 1,0. Кушнаренковская посуда несколько отличается от указанных групп: емкостные части занимают 40-45 % от высоты сосуда, радиус не превышает высоты его нахождения, индекс кривизны – 1,0. Емкостные части ба-кальской выборки занимают 50–60% от высоты сосуда, при этом радиус кривизны пропорционален высоте. Факторный анализ позволил обнаружить более тесную связь бахмутинской и бакальской посуды, в наибольшей мере отличается от них неволинская и кушнаренковская группы, которые представляют собой самостоятельные единицы. Таким образом, мы видим, что некоторые сосуды выходят из обозначенных ареалов и не отвечают средним показателям индекса, что дает возможность предположить о возможности интеграции инноваций в традиционное гончарство населения раннего Средневековья на этапах их культурогенеза.

Результаты изучения общей пропорциональности сосудов по методике А.А. Бобринского отражены в таблице. Наиболее сформированными очертаниями обладают бахмутинские экземпляры с индексами средних пропорций 0,6-0,8 (рис. 2), и лишь пять сосудов имеют индексы за границами данного интервала. Бакальская посуда больше тяготеет к средним пропорциям, по примеру бахму-тинских, на что указывает факторный анализ измерений. Основная часть неволинской посуды обладает формами низких-средних пропорций, большая доля ее из Неволинского могильника, сосуды из других некрополей распространены равнозначно (табл.). Снова выделяются среди всех кушна-ренковские экземпляры, индекс пропорциональности которых составил 0,7-1,1: девять сосудов средних-высоких пропорций, семь сосудов средних и два сосуда высоких.

Распределение сосудов по категориям пропорциональности

|

Культура |

Памятник |

Категория пропорциональности |

|||

|

Низкие-средние |

Средние |

Средние-высокие |

Высокие |

||

|

Бакальская |

Устюг-1 |

2 |

3 |

||

|

Козловский |

8 |

7 |

|||

|

Бахмутинская |

Бирский |

5 |

15 |

||

|

Неволинская |

Бродовский |

2 |

1 |

||

|

Верх-Саинский |

3 |

1 |

|||

|

Неволинский |

7 |

4 |

|||

|

Кушнаренковская |

Бирский |

1 |

7 |

||

|

Лагеревский |

5 |

2 |

3 |

||

Обсуждение

Исходя из результатов морфологического анализа посуды с памятников бакальской, бахму-тинской, неволинской и кушнаренковской культур делами следующие выводы. В зауральской выборке сосуды средних пропорций из погребений некрополя Устюг-1 второй половины III – начала IV в. имеет привычные формы, видимо, сохранившиеся с саргатского периода. Они изменяются и появляются в виде сосудов низких-средних пропорций (подражаний) к периоду функционирования Козловского некрополя конца IV – начала V в. Смена представлений о морфологии у бакальских гончаров обусловлена динамичными контактами западносибирского населения в эпоху Великого переселения народов. Средние пропорции бакальской и бахмутинской керамики могут свидетельствовать в пользу мнения о едином историко-культурном поле данных культурных единиц, имевших общий субстрат в начале их формирования, в частности, в раннем железном веке. Об этом го- ворят схожие индексы пропорциональности сосудов и кривизна форм. Низкие-средние пропорции обнаружены также в неволинской выборке.

Рис. 2. График распределения сосудов по индексу кривизны

Рис. 3. График распределения посуды по категориям общей пропорциональности факторный анализ индекса кривизны посуды max г/max h

Фактор 1

Рис. 4. Результаты факторного анализа выборок посуды по индексу кривизны

Факторный анализ коэффициентов пропорциональности в (масштабе 20:20 см)

Фактор 2

Рис. 5. Результаты факторного анализа выборок по категориям общей пропорциональности сосудов

Вероятно, в конце IV – начале V в. существовала тесная связь между сылвенскими и притоболь-скими группами, проявившаяся в переходных формах посуды. Поэтому стоит принять мнение Р.Д. Голдиной о проникновении на Средний Урал во второй половине IV в. небольших групп зауральских мигрантов, растворившихся к VII в. среди местного населения [ Голдина , 2004, с. 268-269]. Сочетание высоких, высоких-средних, средних пропорций в формах у кушнаренковских гончаров указывает на поликультурный состав населения и влияние разноэтничных групп на этапах его формирования. Поэтому возможны два варианта развития форм. Во-первых, под влиянием лесостепных культур, тому подтверждение – средние пропорции сосудов, характерные для бакальской и бахмутинской выборки. Во-вторых, по аналогии с формами, характерными для степного населения, например, с экземплярами новинковского типа, о чем говорят подражания сосудам с высокими пропорциями [ Матвеева, Богачев , 2000, табл. 15].

Список литературы Особенности гончарства как показатель взаимодействия населения Урало-Сибирского региона в раннем средневековье

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения//Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара, 1999. С. 5-109

- Бобринский А.А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок//Культуры Восточной Европы I тыс. Куйбышев, 1986. С. 137-157

- Генинг В.Ф. Бродовский могильник//КСИИМК АН СССР. М., 1953. Вып. 52. С. 87-98

- Генинг В. Ф. К вопросу о продвижении сибирского населения в Западное Приуралье в I тыс. н.э.//Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. С. 329-336

- Генинг В. Ф. Южное Приуралье в III-VII вв. н.э. (проблемы этноса и его происхождения)//Проблемы археологии и древней истории угров. М. 1972. С. 221-295

- Голдина Р.Д., Водолаго Н.В. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск, 1990.176 с

- Голдина Р.Д. Исследования курганной части Бродовского могильника//Приуралье в древности и средние века. Ижевск, 1986. С. 47-98

- Голдина Р.Д. Древняя история Удмуртского народа. Ижевск, 2004. 420 с

- Мажитов Н.А. Бахмутинская культура. М., 1968.162 с

- Мажитов Н.А. Южный Урал в VII-XIV вв. М., 1977. 240 с

- Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала в VIII-XII вв. М., 1981. 164 с

- Матвеева Г.И. Памятники I тыс. н.э. левобережья р. Белой//Археология и этнография Башкирии. 1968. Т. 3. C. 113-125

- Матвеева Г. И., Богачёв А. В. Памятники раннеболгарского времени//История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Ранний железный век и средневековье. М., 2000. Б. м. С. 155-189

- Матвеева Г.И. О культурном и хронологическом соотношении памятников кушнаренковского и караякуповского типов//Средневековая археология Евразийских степей. 2007. Т. 2. С. 75-86

- Матвеева Н.П. Козловский могильник эпохи Великого переселения народов. Тюмень, 2012а. 178 с

- Матвеева Н.П. Могильник Устюг-1 по раскопкам 2009-2010 гг.//Ab Origine: археол.-этногр. сб.Тюмен. гос. ун-та. Тюмень, 2012б. С. 38-76

- Матвеева Н.П. Могильник Устюг-1 по раскопкам 2011-2012 гг.//ORIGINE: археол.-этногр. сб. Тюмен. гос. ун-та. 2014. С. 26-58

- Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III-V вв. Ижевск, 1997. 330 с

- Смирнов А.П. Железный век Башкирии//Матер. и исслед. по археологии СССР. М., 1958. № 28. С. 50-54

- Султанова А. Н. Бирский могильник: истор. -археол. характеристика:.Дис.... канд. ист. наук. Уфа, 2000

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика: теория и методы историко-культурного подхода. М., 2012. 379 с

- Nordstrom H.A. Cultural Ecology of ceramic technology. Early Nubian Cultures NHI Image (Scion Image): National Institute of Health (Scion Corporation: Windows) V and IV millennium B.C. Stockholm, 1972. 200p