Особенности горизонтальной структуры внутрилесных лугов Неруссо-Деснянского полесья

Автор: Горнов Алексей Владимирович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности горизонтальной структуры внутрилесных лугов Неруссо-Деснянского полесья. Выявлены масштабы роющей деятельности кабанов на регулярно косимых лугах и некосимых лугах, заросших высокотравьем. Установлена площадь и структура фитогенной мозаичности, формируемая кустарниками. Показано, что наиболее крупные мозаики на лугах создаются деятельностью человека.

Внутрилесные луга, горизонтальная структура, мозаичность

Короткий адрес: https://sciup.org/148200790

IDR: 148200790 | УДК: 574.47

Текст научной статьи Особенности горизонтальной структуры внутрилесных лугов Неруссо-Деснянского полесья

Современные луга лесного пояса возникли благодаря хозяйственной деятельности человека: сенокошения, выпаса, распашки, намеренных палов и др. [12, 11, 2 и др.]. С появлением внутрилесных лугов сформировались природные механизмы поддержания их биологического разнообразия [15, 6, 19 и др.]. Для понимания таких механизмов в первую очередь необходимо изучать структуру сообществ. В связи с этим в работе поставлена цель – описать особенности формирования горизонтальной структуры внутрилесных лугов.

Материал собран на влажных внутрилесных лугах Неруссо-Деснянского полесья (НДП). Это юго-восточная часть Брянской области. В ботанико-географическом плане район принадлежит Полесской подпровинции Восточноевропейской широколиственной провинции [13]. Исследуемые луга в основном подвержены ручному сенокошению, которое сохраняет большинство природных мозаик.

В ходе исследований описаны особенности формирования горизонтальной неоднородности лугов и проведено картирование их мелко- и крупноконтурной мозаичности. Картирование выполнялось во второй половине лета. При выборе мест картирования исходили из того, что луг представляет собой систему разновозрастных и разноразмерных вложенных Элементов мозаики (микросайты) разного происхождения. Картирование мелкоконтурной мозаики выполняли с использованием веревок. Участок луга размечали веревками на квадраты по 1 кв. м. Далее на карту-схему наносились контуры элементов мозаики в масштабе 1 : 25. Для всех мозаик отмечены размеры, происхождение и, по возможности, давность возникновения, которая определялась по возрасту деревьев и кустарников, внедрившихся на элемент мозаики. Картирование крупноконтурной мозаики проводили при помощи GPS-навигатора. При этом закартированы три луга общей площадью 2,15 га. При картировании по контуру обходились крупные элементы мозаики луга (кабаньи порои и скопления кустарников) с включенным прибором GPS. Во время об-

обхода координаты местоположения регистрировались в памяти прибора через каждые два метра. Далее координаты всех точек обрабатывались в пакете программы MapInfo Professional, где по ним строились соответствующие карты-схемы.

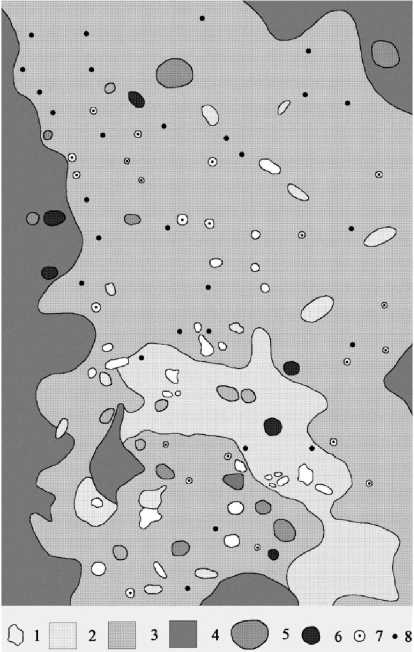

Рис. 1. Фрагмент горизонтальной структуры регулярно косимого внутрилесного луга. Площадь – 54 кв. м. Порои кабанов: 1 – свежие, 2 – возрастом 1-2 месяца, 3 – возрастом до одного года, 4 – возрастом один и более лет; муравейники: 5 – Lasius niger , 6 – L. flavus ; мелкие выбросы и постройки: 7 – кротов и мышевидных грызунов, 8 – различных луговых муравьев.

На внутрилесных лугах НДП наиболее четко выражены зоогенные, фитогенные и антропогенные мозаики1. Рассмотрим их подробнее.

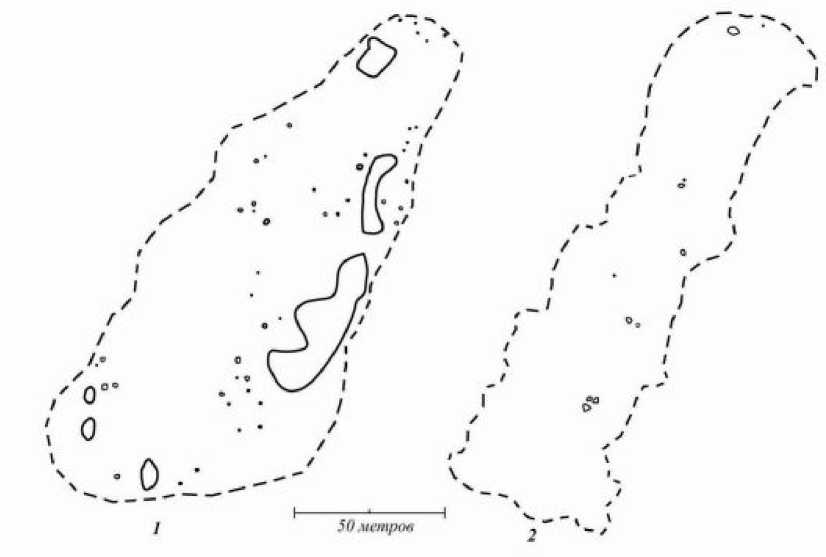

Зоогенная мозаика формируется в ходе деятельности животных, в основном роющих. Их порой, выбросы, поверхностные ходы и постройки создают горизонтальную неоднородность луговых фитоценозов (рис. 1). Наиболее крупные элементы зоогенной мозаики формируют кабаны ( Sus scrofa ). При этом они охотнее перекапывают регулярно косимые луга: здесь плотность пороев в 20 раз выше, чем на угодьях, которые не косят (рис. 2). Видимо, это связано с их кормностью. Мозаики меньших размеров (табл. 1) появляются благодаря кротам ( Talpa europaea ), мышевидным грызунам ( Muridae ) , муравьям ( Lasius flavus , L. niger и др.). Перечисленные животные также активнее на косимых лугах. Все зоогенные микросайты характери-

Рис. 2 . Расположение кабаньих пороев на внутрилесных лугах. 1 - регулярно косимый луг, 2 - некосимый луг, заросший высокотравьем. Черным пунктиром показаны границы лугов. Черными кружками обозначены порои кабанов площадью менее 0,5 кв. м, а контурами - более 0,5 кв. м

Таблица 1 Размеры некоторых элементов мозаик, встречающихся на лугах

|

Элементы мозаики |

Площадь, кв. м |

Зоогенные

|

Порои Sus scrofa |

0,01-20,00 |

|

Муравейники Lasius niger |

0,03-2,00 |

|

Выбросы Talpa europaea |

0,10-0,36 |

|

Выбросы Arvicola terrestris |

0,08-0,30 |

Фитогенные

|

Заросли кустарников |

1,00-200,00 |

|

Заросли Filipendula ulmaria |

1,00-10000,00 и более |

|

Кочки Carex appropinquata |

0,03-0,35 |

Антропогенные

|

Осушенные участки лугов |

10000000,0 и более |

|

Косимые участки лугов |

10000,00 и более |

|

Стоговины |

1,00-10,00 |

Фитогенная мозаика определяется вегетативным разрастанием особей растений. Например, при зуются особыми экологическими условиями. Например, пороям кабанов свойственны обнаженный субстрат, повышенная аэрация, влажность, температура и значительная микробиологическая активность [5, 7, 21 и др.]. Муравьи при строительстве жилищ перемешивают и взрыхляют почву. Разрыхленная почва муравейников также отличается повышенной температурой и улучшенным газообменом. Это усиливает интенсивность микробиологических процессов и увеличивает количество доступных элементов питания [8, 3, 18]. Особые экологические условия зоогенных микросайтов определяют их флористический и фаунистический состав, который отличается от окружающих участков луга [4].

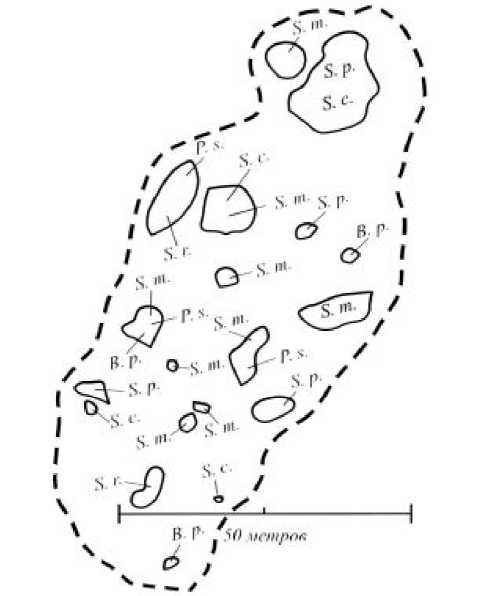

отсутствии сенокошения на лугах могут разрастаться кустарники (Salix cinerea, S. rosmarinifolia, S. starkeana) и подрост деревьев (Betula pubescens, Pinus sylvestris, Salix pentandra). Это происходит в том случае, если кабаны перерывают луга и создают нарушения, необходимые для приживания молодого поколения древесных растений. При этом кустарники и деревья располагаются отдельными плотными скоплениями, размещение которых определяется прошлыми кабаньими пороями (рис. 3). Разросшиеся кустарники и подрост деревьев значительно влияют на окружающую территорию. Например, почва под древесными растениями обогащается азотом за счет опада [17]. Крупные элементы мозаики образуют монодоминантные заросли высокотравья: Filipendula ulmaria и Carex acuta. Они возникают на лугах при отсутствии сенокошения и роющей деятельности животных. Маршрутные наблюдения показали, что размеры таких мо- заик в настоящее время бывают разные (табл. 1). Другие виды растений (например, кочкообразующие осоки Carex appropinquata и C. сespitosa) формируют мозаики меньшего размера. По площади они аналогичны нарушениям мелких животных. Биологический смысл формирования кочки – вынос почек возобновления выше уровня затопления во время половодья. В связи с этим кочки представляют собой благоприятный субстрат для приживания растений, которые формируют здесь особые микрогруппировки [14, 20].

Рис. 3 . Расположение скоплений кустарников и подроста деревьев на внутрилесном лугу. Сенокошение отсутствует 4-10 лет. Черным пунктиром показана граница луга, а контурами - скопления кустарников и подроста деревьев: B. p . – Betula pubescens , P. s. – Pinus sylvestris, S. c. – Salix cinerea, S. m. – S. myrsinifolia, S. p. – S. pentandra, S. r. – S. rosmarinifolia

Антропогенная мозаика. В результате хозяйственной деятельности человека возникает два варианта мозаичности лугов: небольшие и крупные элементы мозаики. Небольшие элементы мозаики (стоговины, навозные кучи, сбоины от копыт и др.) чаще появляются при традиционном природополь-зовнаии. По экологической роли они сопоставимы с природной неоднородностью растительного покрова. Крупные элементы мозаики возникают в ходе промышленного использования угодий, при котором определяющее значение принадлежит урожайности и качеству сена [1, 16 и др.]. Если они не удовлетворяют имеющиеся нужды, то обычно проводят коренное улучшение лугов. Под коренным улучшением понимают систему мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных угодий. К ним относят: осушение заболоченных лугов и пастбищ, очистку от кустарников и подроста деревьев, поверхностное рыхление (фрезерование и боронование), распашку, внесение удобрений [8, 9 и др.]. Перечисленные мероприятия значительно изменили структуру и экологические условия практически всех луговых сообществ. Например, фрезерование и боронование уничтожают осоковые кочки, муравейники, кротовины и другую горизонтальную неоднородность сообществ. При этом на всей их площади луга выравниваются многие почвенные характеристики: кислотность, содержание доступного азота, обменных кальция и магния [16]. При фрезеровании лугов изменяется водный режим почвы: сначала влажность корнеобитаемого слоя может увеличиться на 10-15%, но потом значительно сократиться [1]. Распашка лугов также уничтожает зоогенный микрорельеф, обнажает поверхность почвы, развивает ветровую и водную эрозию, дезагрегирует почвенный материал. Все это ведет к минерализации гумуса и поверхностной деградации почвы.

Заключение. Внутрилесные луга НДП состоят из элементов мозаичной структуры разного происхождения, размера и возраста. В ходе исследований выделены природные (фитогенные и зоогенные) и антропогенные элементы мозаики. Хозяйственная деятельность создает самые крупные элементы мозаики. Элементы мозаики меньших размеров формируют растения и животные. Зоогенные элементы мозаики обычно формируются роющими животными. Фитогенные элементы мозаики, как правило, образуются вегетативно разрастающимися видами растений. В результате деятельности человека природная мелкомасштабная мозаика может сменяться на чрезвычайно крупную антропогенную мозаику, которая сглаживает неоднородность экологических условий на лугах.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-04-01448

Список литературы Особенности горизонтальной структуры внутрилесных лугов Неруссо-Деснянского полесья

- Вагина Т.А. Луга Барабы. Новосибирск, 1962. 196 с.

- Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. Кн. 1. М., 2004. 479 с.

- Голиченков М.В., Новосёлов А.Л., Марфенина О.Е., Добровольская Т.Г., Закалюкина Ю.В., Лапыгина Е.В., Замолодчиков Д.Г. Микробиологическая характеристика муравейников Lasius niger//Известия РАН. Серия биологическая. 2011. № 3. С. 334-339.

- Горнов А.В. Фитогенная и зоогенная мозаичность и флористическое разнообразие влажных лугов Нерусссо-Деснянского Полесья//Бюл. МОИП. Отд. биол. 2011. Т. 116. С. 64-69.

- Гусев А.А. Функциональная роль диких копытных животных в заповедных биогеоценозах//Роль крупных хищников и копытных в биоценозах заповедников. М., 1986. С. 94-105.

- Дымина Г.Д. Луга Дальнего Востока (Зейско-Буреинское Приамурье). Новосибирск, 1985. 193 с.

- Завьялова Л.Ф. Биогеоценотичекая роль кабана в Дарвинском заповеднике и его значение в соседних сельхозугодьях//Научные исследования в заповедниках и национальных парках России (федеральный отчет за 1992-1993 годы). М., 1997. С. 99-100.

- Зрянин В.А. Особенности луговых мирмекокомплексов на почвах с разным механическим составом//Зоологический журнал. 1998. Т. 77. № 7. С. 800-808.

- Качественная оценка, улучшение и рациональное использование природных кормовых угодий Калужской области (рекомендации). Калуга, 1970. 123 с.

- Ковалев Н. Улучшение лугов//В помощь крестьянину. Серия III «Техника и мелиорация». Вып. IV. Курск, 1927. 31 c.

- Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. М., 2000. 196 с.

- Работнов Т.А. Луговедение. М., 1974. 384 с.

- Растительность европейской части СССР. Л., 1980. 431 с.

- Сарычева Е.П. Микросукцессионные процессы в растительном покрове микроместообитаний черноольховых лесов заповедника «Брянский лес»//Труды международной конференции по фитоценологии и систематике высших растений, посвященной 100-летию со дня рождения А.А. Уранова. М., 2001. С. 159-151.

- Ярошенко П.Д. К изучению горизонтального расчленения растительного покрова//Бот. журн. 1958. Т. 43. № 3. С. 381-387.

- Ярошенко П.Д. Сенокосы и пастбища Приморского края. М.-Л., 1962. 183 с.

- Ястребов А.Б. Влияние ив на травянистый покров луга//Бот. журн. 1989. Т. 74. № 4. С. 476-486.

- Dauber J., Wolters V. Microbial activity and functional diversity in the mounds of three different ant species//Soil Biology & Biochemistry. 2000. Vol. 32. P. 93-99.

- Hopkins B. Pattern in the plant community//Journal of Ecology. 1957. Vol. 45. P. 451-463.

- Werner J.K., Zedler B.J. How sedge meadow soils, microtopography and vegetation respond to sedimentation//Wetlands. 2002. Vol. 22. № 3. P. 451-466.

- Wirthner S. The role of wild boar (Sus scrofa L.) rooting in forest ecosystems in Switzerland. A dissertation for the degree of doctor in sciens. Zurich, 2011. 103 p.