Особенности готовности будущих воспитателей к реализации инклюзивного образования: вызовы, реалии и целевые ориентиры

Автор: Т.А. Шкерина

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Инклюзивная образовательная практика, для которой характерны вариативность категорий обучающихся и образовательных моделей, обусловила появление новых требований к профессиональной подготовке будущих воспитателей – формирование способностей к организации и реализации образовательной деятельности в условиях дошкольной образовательной организации с учетом особых образовательных потребностей детей и их родителей. Цель статьи – выявление особенностей личностного и профессионально значимого отношения будущих воспитателей к инклюзивному образованию как одному из аспектов их инклюзивной готовности, с опорой на который определены приоритетные целевые ориентиры их профессиональной подготовки. Методология (материалы и методы) исследования выстроена на идеях компетентностного подхода в части формирования и развития профессиональных компетенций у будущих педагогов к выполнению профессиональных задач в инклюзивной образовательной практике и методологических принципах инклюзивного образования (гуманизация, индивидуализация, доступность, открытость, междисциплинарность, вариативность, ресурсный подход и др.). В исследовании приняли участие студенты очной формы обучения в количестве 63 человек, обучающиеся по профилям профессиональной подготовки «Дошкольное образование», «Дошкольное образование и организация воспитательной (досуговой) деятельности», «Дошкольная психология с основами психологии». Для выявления особенностей личностного и профессионально значимого отношения будущих воспитателей к инклюзивному образованию применялись: разработанный опросник «Отношение будущих воспитателей к реализации идей инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной практики», состоящий из закрытых и открытых вопросов; экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)1 и «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов)2. Результаты исследования. Выявлены особенности готовности и дефициты будущих воспитателей к реализации инклюзивного образования, заключающиеся в проявлении недостаточного уровня сформированности психологической готовности к взаимодействию с детьми с особыми образовательными потребностями (ООП) / с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что обусловило оценку различных личностных характеристик, в т.ч. толерантности и эмпатии. С опорой на анализ образовательной теории и практики выделены целевые ориентиры формирования инклюзивной готовности будущих воспитателей. Заключение. Выявленные затруднения будущих воспитателей в области реализации инклюзивной образовательной практики позволили утверждать целесообразность внесения изменений в профессиональную подготовку, в которой должны найти отражение непрерывность и сквозной трансфер инклюзивных идей и практик, начиная с 1-го курса, для достижения более высоких и устойчивых результатов в мотивационно-ценностном компоненте инклюзивной готовности действующих педагогов-практиков.

Инклюзивное образование, инклюзивная готовность будущих воспитателей, отношение будущих воспитателей к инклюзивному образованию, целевые ориентиры формирования инклюзивной готовности будущих воспитателей

Короткий адрес: https://sciup.org/144163425

IDR: 144163425 | УДК: 74.244.6; 355.237

Текст научной статьи Особенности готовности будущих воспитателей к реализации инклюзивного образования: вызовы, реалии и целевые ориентиры

Шкерина Татьяна Александровна ‒ кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики детства, доцент кафедры коррекционной педагогики, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; ORCID: ; e-mail:

П остановка проблемы. В эпоху непрерывной трансформации всех социальных процессов от специалистов системы образования требуется проявление гибкости в отношении социально-педагогических явлений и процессов, в т.ч. в отношении реализации идей инклюзивного образования, от которого, в частности, зависит качество образовательного процесса и результатов их профессиональной деятельности. Инклюзия вошла в нашу жизнь стремительно и стала устойчивой «парадигмой мышления», а не очередным «образовательным трендом». Нормативно-правовые основания образовательной системы в России определили легитимность и продуктивность совместного обучения и воспитания детей с ООП/ ОВЗ и детей с нормотипичным развитием, что, в свою очередь, обусловило обновление требований к качеству профессиональной подготовки специалистов разных профилей к работе в образовательной системе. Цель статьи – выявление особенностей личностного и профессионально значимого отношения будущих воспитателей к инклюзивному образованию как одному из аспектов их инклюзивной готовности, с опорой на который определены приоритетные целевые ориентиры их профессиональной подготовки.

Методология (материалы и методы) исследования базируется на основных положениях компетентностного подхода в части профессиональной подготовки будущих педагогов к решению типовых и нетиповых профессиональных задач в инклюзивной образовательной практике; на методологических принципах инклюзивного образования (С.В. Алехина, Е.В. Самсонова, Е.С. Слюсарева, Т.В. Фуряева, В.В. Хитрюк, Л.М. Шипицына и др.); на анализе научной психолого-педагогической литературы и результатов эмпирического исследования по проблеме профессиональной подготовки будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, полученных с использованием анкетного опроса: разработанный опросник «Отношение будущих воспитателей к реализации идей инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной практики», состоящий из закрытых и открытых вопросов; экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)3 и «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов)4.

Обзор научной литературы. Анализ отечественных и зарубежных исследований позволил зафиксировать в качестве методологических принципов развития инклюзивного образования доступность, открытость, междисциплинарность, вариативность, индивидуализацию, ресурсный подход [Адольф, Ильин, Казакова и др.; 2024; Горюнова, Мареев, Ромашевская, 2018; Belkova, Zolyomiova, Petr^k, 2021], а также основные аспекты инклюзивного образования: сотрудничество и совместное обучение, групповое взаимодействие, адаптация (оценки, содержание, объем, обучение, учебная среда, материал, процесс, продукт и временные рамки), индивидуальная мотивация и обратная связь, а также персональная поддержка обучающихся [Finkelstein, Sharma, Furlonger, 2019; Lindner, Schwab, 2020]. В контексте проблематики профессиональной подготовки будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования отечественными исследователями рассмотрены такие понятия, как психологическая и профессиональная готовность педагогов к работе в условиях инклюзивного образования [Кетриш, 2018], инклюзивная компетентность5, инклюзивная готовность как составляющая общей профессионально-педагогической готовности6, профессионально-личностная готовность [Яковлева, 2009]; готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования как целостный психологический феномен

[Бабенко и др., 2021] и др. Многоаспектность рассмотрения исследуемого феномена обусловлена спецификой его содержания и структуры.

Анализ образовательной теории и практики позволил зафиксировать «разрывы» в профессиональной подготовке будущих воспитателей в части организации и осуществления взаимодействия со всеми субъектами образовательных отношений с детьми раннего и дошкольного возраста с ООП/ОВЗ, их родителями, коллегами, а также активизации взаимодействия между детьми [Шкерина, Каблукова, 2024; Карабанова и др., 2019; Хитрюк, Сергеева, 2019]. В качестве наиболее выраженных барьеров воспитателей в процессе взаимодействия в инклюзивной образовательной среде выявлены коммуникативные и эмоциональные барьеры, отражающие дефициты в уровне сформированности личностных и мотивационно-ценностных показателей инклюзивной готовности [Слюсарева, 2020]. Большинство исследователей отводят первостепенную роль актуализации психологического компонента готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, апеллируя к первичности потребностно-мотивационной сферы в части ценностного отношения к идеям инклюзивного образования: позитивная установка на совместное обучение детей с ООП и с нормотипичным развитием; признание специфичных вариантов развития детей и особых образовательных потребностей семьи «особого ребенка»; активизация вовлеченности родителей в образовательный процесс и мн. др. [Валиев и др., 2024; Калашникова, 2021; Ковязина, Жданова, 2019; и др.]. Исследователи отмечают «парадокс информационного общества», выражающийся, с одной стороны, усилением цифровизации и созданием «цифровой информационной экосистемы», а с другой - атомизацией общества, распадом традиционных связей, деперсонализацией отношений [Бойков, Матасов, 2023]. Эти тенденции актуализируют формирование ценностно-смысловой составляющей профессиональной подготовки будущих педагогов [Феклистова, 2022; Shkerina, Savolainen, Zakhartsova, 2020]. В качестве базовых организационно-педагогических условий формирования готовности будущих воспитателей к работе с детьми с ООП/ОВЗ определены: проектирование и реализация вариативных междисциплинарных модулей по организации профилактических и развивающих мероприятий по работе с «особыми» детьми [Доновская, Шадчин, 2021], междисциплинарных исследовательских проектов; тренинговых программ и программ психолого-педагогического сопровождения в условиях формирования инклюзивной готовности [Мельник, 2020]; системы воспитательных мероприятий с учетом обеспечения привлекательности контента и форматов взаимодействия для молодежи [Бабенко, Доновская, Ефимина, 2021].

Результаты исследования. С целью выявления особенностей личностного и профессионально значимого отношения будущих воспитателей к инклюзивному образованию проведен опрос студентов 1-4-х курсов очной формы обучения института психолого-педагогического образования Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, обучающихся по профилям профессиональной подготовки «Дошкольное образование», «Дошкольное образование и организация воспитательной (досуговой) деятельности» и «Дошкольная психология с основами психологии» (количество респондентов: 63 человека). В качестве оценочно-диагностического инструментария использованы разработанный опросник «Отношение будущих воспитателей к реализации идей инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной практики», состоящий из закрытых и открытых вопросов; экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова)7 и «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов)8. Стоит отметить, что исследование носило ано-

нимный и исключительно добровольный характер; с опорой на понимание ограниченного опыта по вопросам инклюзивного образования студенты 1-х и 2-х курсов отвечали на вопросы разработанного опросника при сопровождении исследователя (возможность уточнить суть вопроса, его границы).

Результаты опроса респондентов, полученные с использованием разработанного опросника, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Особенности личностного и профессионально значимого отношения будущих воспитателей к инклюзивному образованию (1–4-й курсы)

Table 1

The features of the personal and professionally significant attitude of future educators to inclusive education (1st – 4th year university students)

|

Ответы респондентов |

Понимание осо-беннос-тей ИО |

Уровень сформиро-ванности знаний |

Совместное обучение детей с ОВЗ и детей без нарушений |

Готовность к работе с детьми с ОВЗ |

Необходимость повышать уровень ПК |

Взаимодействие с семьей «особого ребенка» |

|

Курс |

||||||

|

I (22 чел.) |

20 |

21 фрагментарные знания (ФЗ) |

12 «За» |

8 не готовы, 14 готовы психологически |

17 «Да» 5 затрудняются с ответом |

22 |

|

II (15 чел.) |

12 |

12 ФЗ |

12 «За» |

10 готовы психологически, 5 не готовы |

15 «Да» |

15 |

|

III (12 чел.) |

12 |

12 ФЗ |

7 «За» |

9 готовы психологически, 3 не готовы |

12 «Да» |

12 |

|

IV (14 чел.) |

14 |

5 ФЗ 9 Знают |

12 «За» |

10 не готовы психологически, 4 полностью не готовы |

10 «Да» 4 «Нет» |

14 |

Анализ результатов опроса позволил зафиксировать как позитивные характеристики - ре-сурсность респондентов, так и их дефицитар-ность. В качестве ресурсных характеристик отметим, что абсолютное большинство респондентов понимают основной смысл и ценности инклюзивного образования; в основном разделяют идею совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и с нормотипичным развитием; в основном понимают необходимость повышать квалификацию по вопросам инклюзивного образования, а также осуществлять взаимодействие с семьей «особого ребенка».

В части полученных результатов опроса студентов 1-го курса стоит отметить позитивный настрой на работу в условиях инклюзивной дошкольной образовательной практики. Так, более 50 % первокурсников считают себя психоло- гически готовыми к работе с детьми с ОВЗ, но не готовы профессионально (несформированность знаний и умений в области инклюзивного образования); абсолютное большинство респондентов оценили свои инклюзивные знания как фрагментарные, что свидетельствует об их неадекватном самооценивании – типовая ситуация для студентов 1-го курса.

В части полученных результатов по студентам 2-го курса отметим аналогичные данные, что и у студентов 1-го курса (на 2-м курсе в основной профессиональной образовательной программе отсутствует специальная инклюзивная подготовка в формате базовых дисциплин и практик). Анализ результатов опроса респондентов 3-го курса позволил зафиксировать позитивные тенденции в инклюзивной подготовке будущих воспитателей (респонденты проходили опрос до освоения дисциплины «Специальная психология и педагогика с практикумом по инклюзивному образованию»).

Существенной дефицитарностью инклюзивной подготовки у выпускников отметим недостаточный уровень сформированности психологической готовности к взаимодействию с детьми с ОВЗ (более 50 % респондентов трудоустроены в дошкольных образовательных организациях и уже имеют опыт взаимодействия с «особым» ребенком и его родителями). Считаем, что для выделения причин отмеченной дефицитарности

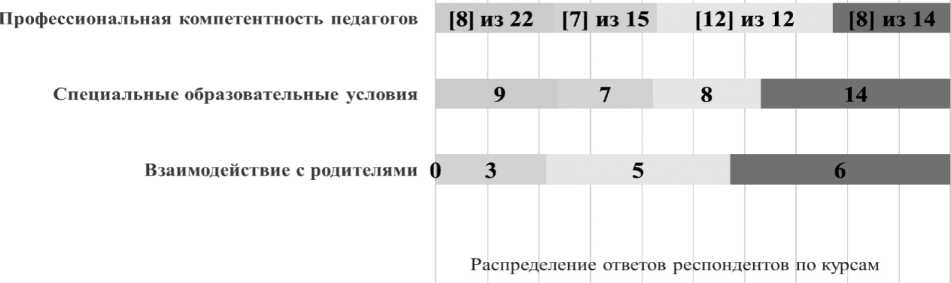

■ 1 курс 2 курс 3 курс ■ 4 курс

Рис. Распределение ответов респондентов по курсам на вопрос: «Каковы основные условия реализации инклюзивного подхода в условиях инклюзивной образовательной практики?»

Fig. The distribution of respondents’ responses to the following question by academic years: “What are the main conditions for the implementation of an inclusive approach in an inclusive educational practice?”

Проведенный контент-анализ ответов респондентов в части понимания ими обеспечения необходимых условий для инклюзивной дошкольной образовательной практики позволил выделить три укрупненные единицы анализа: «Профессиональная компетентность педагогов», «Создание специальных образовательных условий» и «Взаимодействие с родителями».

Стоит отметить, что респонденты 1-го курса не дали ответа на открытый вопрос в аспекте единицы анализа «Взаимодействие с родителями», хотя в ответе на закрытый вопрос «Считаете ли Вы важной работу с семьей особого ребенка?» абсолютное большинство дали утвердительный ответ.

С целью выявления некоторых аспектов готовности будущих воспитателей к реализации инклюзивного образования - принятие/непри- будущих воспитателей следует провести более расширенное исследование с включением дополнительных критериальных характеристик исследуемого феномена и соответствующих диагностических методов.

С целью выявления понимания об основных условиях реализации инклюзивного подхода в условиях инклюзивной образовательной практики предложен открытый вопрос (требовался развернутый ответ), анализ результатов контент-анализа ответов респондентов на поставленный вопрос представлен на рисунке ниже.

нятие особенностей, «инаковости» проведены диагностические методики: экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) и «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов). Полученные результаты представлены в табл. 2.

Анализ результатов диагностирования уровня сформированности толерантности (характер установок и отношения к социальным явлениям, процессам) у студентов 1-4-х курсов позволил выявить следующие особенности в уровневых характеристиках: в основном преобладает средний уровень сформированности толерантности, что предопределяет ситуативное проявление как толерантных, так и интолерантных личностных характеристик. У студентов 1-го курса в большей степени проявляются толерантные черты на высоком уровне, что может отразиться

Таблица 2

Результаты диагностирования уровня сформированности толерантности и эмпатии у будущих воспитателей, полученные с использованием диагностических методик: экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) и «Диагностика уровня эмпатии» (И.М. Юсупов), %

Table 2

The results of diagnosing the level of tolerance and empathy among future educators, obtained using diagnostic methods: Tolerance Index express questionnaire (G.U. Soldatova, O.A. Kravtsova, O.E. Khukhlaev, L.A. Shaigerova) and Diagnostics of Empathy (I.M. Yusupov), %

В качестве особенностей сформированно-сти эмпатии у будущих воспитателей определены:

-

- низкий уровень сформированности эмпатии выявлен у респондентов 1-2-х курсов (соответственно 30 и 16 %), что свидетельствует об их потенциальной эмоциональной ригидности, закрытости и неспособности проявить сочувствие и поддержку нуждающимся;

-

- высокий уровень сформированности эмпатии выявлен у студентов 1-х, 3-4-х курсов: устремленность к проявлению сочувствия, сопереживанию другим (эмоциональная вовлеченность в различные ситуации), что обусловлено наличием соответствующих профессионально ориентированных качеств;

– в основном у респондентов преобладает средний уровень сформированности эмпатии, что позволяет будущему воспитателю не только контролировать свои эмоциональные и поведенческие реакции, но и оказывать различные виды поддержки и помощи субъектам образовательных отношений, т.е. быть способным к оперативному решению профессиональных задач.

Анализ основных профессиональных образовательных программ, нацеленных на профессиональную подготовку будущих воспитателей, обусловливает необходимость обогатить каждую дидактическую единицу программы «сквозным» инклюзивным профессионально ориентированным контекстом в условиях проектирования и реализации дифференцированных и индивидуализированных инклюзивных образовательных практик, что позволит повысить показатели инклюзивной готовности будущих воспитателей:

-

- способность педагогов адаптировать содержание образования (основные характеристики: сотрудничество и совместное обучение, персонифицированная поддержка субъектов образовательных отношений, адаптация образовательной среды, содержания, технологий и методов обучения);

-

- способность педагога выстраивать взаимодействие с субъектами образовательных отношений и социальное партнерство с субъектами в сфере образования (основные характеристики: сотрудничество и совместное обучение, персонифицированная поддержка субъектов образовательных отношений);

-

- способность проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные

маршруты (основные характеристики: удовлетворение особых образовательных потребностей всех субъектов образовательных отношений в организационных формах, в специальной среде, пространственном и временном режимах; персонифицированная поддержка субъектов образовательных отношений);

– способность педагога разрешать социальные, эмоциональные и поведенческие ситуации с субъектами образовательных отношений (основные характеристики: мотивация на поддержание позитивной образовательной среды, поддержание конструктивной обратной связи, фиксация и поддержание социально приемлемых правил и норм);

– способность оценивать и отслеживать результаты и достижения субъектов образовательных отношений (основные характеристики: модификация и адаптация средств оценивания соответствующих особым образовательным потребностям субъектов образовательных отношений).

Заключение. Считаем целесообразным осуществлять непрерывный и сквозной трансфер инклюзивных идей и практик в профессиональ- ную подготовку будущих специалистов, начиная с 1-го курса, для достижения более высоких и устойчивых результатов в мотивационно-ценностном компоненте инклюзивной готовности действующих педагогов-практиков.

Психологическая готовность студентов к работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования играет ключевую роль в создании комфортной и поддерживающей (инклюзивной) образовательной среды. Раннее выявление уровня сформированности готовности будущих специалистов позволяет адаптировать основные профессиональные образовательные программы, обеспечивая инклюзивную «бесшовную» подготовку. Это способствует формированию компетентных и уверенных в себе педагогов с гуманистической профессиональной позицией, способных эффективно работать с разными категориями детей. Развитие таких компетенций в процессе профессиональной подготовки позволит снизить социальную напряженность как общества в целом, так и субъектов образовательных отношений, а также обеспечить развитие у «особых детей» и их родителей «жизненных компетенций».