Особенности химического состава фитомассы некоторых дикорастущих и культивируемых древесных растений: к оценке зольного компонента

Автор: Брагина Ольга Михайловна, Власова Наталья Валерьевна, Кравцева Анастасия Павловна, Петрова Анна Борисовна, Помогайбин Ефим Александрович, Трубников Артем Михайлович, Янков Николай Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

С помощью новых данных продемонстрированы некоторые аспекты накопления зольного компонента в листовой массе ряда древесных видов природной флоры, культивируемых в Среднем Поволжье растений.

Листовая масса, зольность, древесные растения

Короткий адрес: https://sciup.org/148202821

IDR: 148202821 | УДК: 581.133

Текст научной статьи Особенности химического состава фитомассы некоторых дикорастущих и культивируемых древесных растений: к оценке зольного компонента

Компонентный состав растительной биомассы изучается давно [1, 2, 4, 11], однако продолжает привлекать к себе внимание как в отношении вновь выделяемых специфических вторичных соединений (например, [8]), так и в отношении хорошо изученных компонентов [11]. К последним с полным основанием можно отнести неорганическую составляющую фитомассы – зольный компонент, остающийся после термического разрушения органических веществ. Зола фитомассы, как это хорошо известно, содержит ряд нелетучих оксидов - так называемых зольных элементов (K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn и проч.). Содержание золы обнаруживает ткане- и органоспецифичность: минимальна (около 1%) зольность древесины, состоящей преимущественно из мертвых клеток с лигнифициро-ванными стенками; зольность семян может составлять 3%, корней и стеблей – до 5%, древесной коры – 7%, максимальной зольностью (до 15% и более) характеризуются листья [4]. Здесь проявляется следующая закономерность: доля зольного компонента наиболее высока в метаболически активных тканях, обогащенных ионами в составе цитозоля и каталитически активными белками, использующими ионы-активаторы. Напротив, повышенно обогащенные органическими ассимилятами либо лишенные живых протопластов ткани бедны зольными веществами. Эти особенности состава фитомассы, традиционно важные для диетологии, в последнее время привлекают к себе интерес при разработке оптимальных путей выработки энергии при утилизации биомассы [7, 9, 10].

Брагина Ольга Михайловна, аспирантка

Кравцева Анастасия Павловна, аспирантка Петрова Анна Борисовна, учебный мастер кафедры экологии, ботаники и охраны природы

Помогайбин Ефим Александрович, аспирант Трубников Артем Михайлович, аспирант Янков Николай Викторович, аспирант

Цель работы: представить новые данные относительно содержания золы в листьях ряда дикорастущих и культивируемых древесных растений в природных экосистемах и насаждениях Самарского региона.

Методика. Отбор проб зрелых листьев дикорастущих и культивируемых растений проводили с отдельно стоящих деревьев (не менее 5-7 в каждой точке) приблизительно одного возраста, по периметру кроны с высоты 1,5 м. В лаборатории фитоиндекации листья быстро высушивали и методом сухого озоления в муфельной печи при +400…5000С определяли содержание золы (повторность не менее трехкратной для суммарных проб из данной точки наблюдений) [2]. Математическую обработку цифрового материала выполняли в системе EXEL.

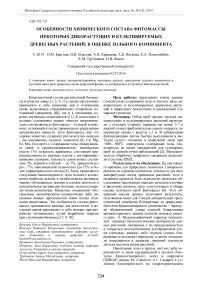

Результаты и их обсуждение. До настоящего времени для природных экосистем Самарского региона не оценены показатели зольности для всех дикорастущих видов древесных растений, хотя в недавнем прошлом было выполнено детальное обследование накопления тяжелых металлов в почвах и растениях региона, чему сопутствовала и общая оценка зольности проб фитомассы [6]. Этот обширный массив данных дополняют результаты, полученные нами для 5 видов дикорастущих представителей семейства Розоцветные из природных биотопов Красносамарского лесничества – черемухи обыкновенной, сливы степной, боярышника кровяно-красного, вишни степной, миндаля низкого (рис. 1). Видоспецифичный характер показателей отражает биоэкологические особенности данных растений, связанные с их приуроченностью к открытым местообитаниям кустарниковой степи (миндаль, вишня) либо опушек (слива, боярышник) и подлеска (черемуха), в целом показатели вписываются в диапазон значений зольности листьев местных видов растений.

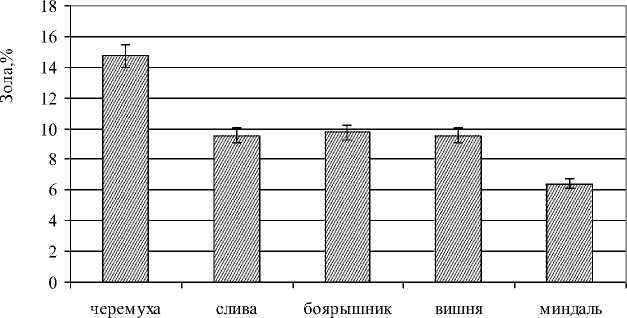

Накопление золы в зрелых листьях дуба че-решчатого и липы сердцевидной в лесном (биотопы Красносамарского леса) и парковом (ЦПКиО имени М. Горького в г. Самаре) в условиях благоприятного по гидротермическим условиям вегетационного периода 2013 г. показало способность этих растений сохранять в различных условиях роста видоспецифичный уровень своей зольности (рис. 2), хотя ранее для насаждений г. Самары была выявлена разница для растений одного вида в разных насаждениях [3].

Рис. 1. Содержание золы в зрелых листьях дикорастущих розоцветных в насаждениях Красносамарского леса (июль 2013 г.)

Рис. 2. Содержание золы в зрелых листьях дуба черешчатого и липы сердцевидной в лесном и парковом насаждении (июль 2013 г.)

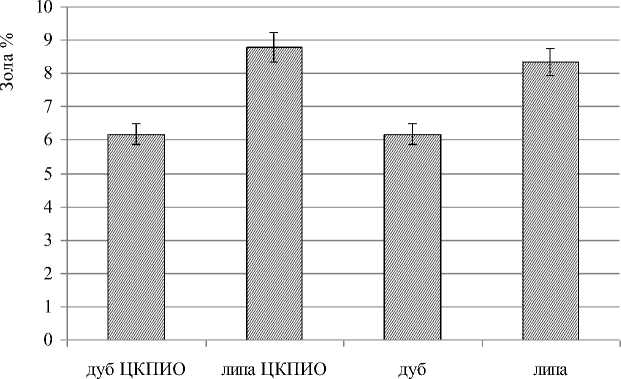

Накопление золы в зрелых листьях деревьев-интродуцентов рода орех (орехи айлантолистный, маньчжурский, серый, скальный, сердцевидный, черный, грецкий, грецкий форма скороплодная), произрастающих в дендрарии ботанического сада СамГУ, показало повышенный уровень зольности (от 8 до 12%) по сравнению с местными видами дубом черешчатым, березой повислой и широко представленным в насаждениях интродуцентом ясенем ланцетным (зольность менее 8%) (рис. 3). Зольность листьев у деревьев-интродуцентов обнаружила изменения по годам, что связано с различиями гидротермических режимов вегетационных периодов, с возникновением неблагоприятных условий, ослабляющих растения, как в период зимовки, так и в весенне-летнее время. Повышенная зольность листвой массы орехов обращает внимание на данный потенциальный растительный ресурс в связи с возможностью его переработки как источника микроэлементов. Заслуживает дальнейшего изучения элементный состав листовой массы орехов, а также особенности структуры и биологической активности присутствующих в ней вторичных метаболитов (фенольных производных и других веществ).

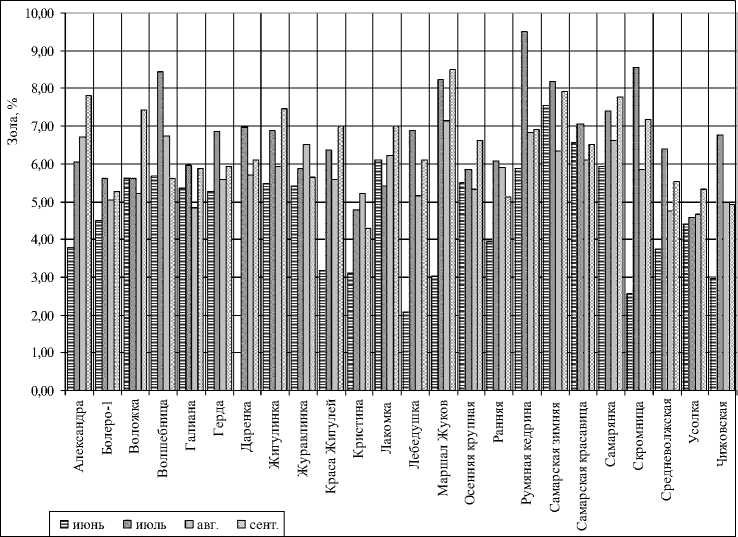

Рассмотрение показателя зольности предполагает связь его значений с временем (фазой вегетационного периода). Данный факт, известный для листовой массы дикорастущих видов [3], мы можем подтвердить показателями, полученными при исследовании проб листьев 24 сортов груши местной селекции, любезно предоставленных нам для проведения исследования с.н.с. НИИ «Жигулевские сады» А.А. Кузнецовым. У большинства сортов зольность была минимальна в начале вегетационного периода (июнь) и возрастала до наибольшего уровня в августе-сентябре (рис.4). Для культивируемых розоцветных наличие сезонной динамики зольности в местных условиях ранее было выявлено у гибридов розоцветных

-

[5 ]. Таким образом, даже для физиологически зрелых листьев дата определения зольности (июль либо август) может повлиять на характер получаемых результатов, что важно при сравнении объектов. Данные одного вегетационного периода пока

не позволяют однозначно подтвердить либо опровергнуть связь динамики зольности листьев с сортовыми особенностями растений (сроками созревания плодов).

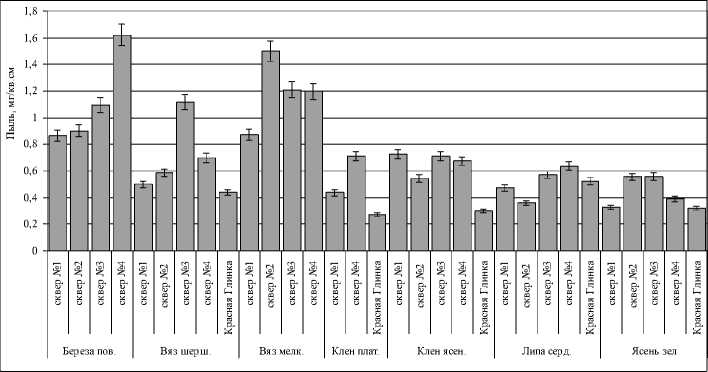

Выполненное под руководством Н.В. Власовой предварительное определение уровня зольности листьев древесных растений из городских насаждений показало существенные различия между пробами, предварительно промытыми для удаления осажденных на поверхности пылевых частиц, и не подвергавшимися такой обработке (уровень зольности мог составлять 3 и 5 % соответственно). Специально выполненное О.М. Брагиной в различных насаждениях г. Самары изучение осажде- ния пыли на листьях древесных растений продемонстрировало особо высокую способность листьев березы повислой, вязов шершавого и мелколистного осаждать на поверхности взвешенные частицы (рис. 5), поэтому оценку их зольности желательно проводиться в двух вариантах, для промытых и необработанных образцов. Таким путем можно дифференцировать присутствующие внутри листовой массы и загрязняющие ее с поверхности неорганические компоненты.

Рис. 4. Сезонная динамика изменений содержания золы в листьях различных сортов груши (2013 г.)

Рис. 5. Суммарное осаждение пыли листьями древесных растений в насаждениях г. Самары (2013 г.)

Выводы: рутинная процедура оценки одного из показателей компонентного состава листовой массы – определение уровня ее зольности – продолжает способствовать получению новой информации о биоэкологических особенностях растений. Зольность листьев различных видов растений определяется видовой и сортовой принадлежностью, внутренними структурными особенностями и условиями окружающей среды (почвенные условия, гидротермический режим, загрязнение), подвержена сезонной динамике. Показатель содержания золы в листьях важен для понимания перспектив практического использования данного источника биомассы.

Список литературы Особенности химического состава фитомассы некоторых дикорастущих и культивируемых древесных растений: к оценке зольного компонента

- Алексеенко, В.А. Экологическая геохимия. -М.: Логос, 2000. 627 с.

- Методы биохимического исследования растений/Под ред. А.И. Ермакова. -М.: Агропромиздат, 1987. 480 с.

- Кавеленова, Л.М. К специфике содержания зольных веществ в листьях древесных растений в городской среде в условия лесостепи (на примере г. Самары/Л.М. Кавеленова, А.Г. Здетоветский, А.Я. Огневенко//Химия растительного сырья. 2001. Т. 5, № 3. С. 105-110.

- Лебедев, С.И. Физиология растений. -М.: Агропромиздат, 1988. 544 с.

- Малыхина, Е.В. К оценке экофизиологических особенностей клоновых подвоев для косточковых культур в лесостепи Среднего Поволжья/Е.В. Малыхина, Л.М. Кавеленова, А.Н. Минин//Известия Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11. № 1(4). С. 711-714.

- Прохорова, Н.В. Аккумуляция тяжелых металлов дикорастущими и культурными растениями в лесостепном и степном Поволжье/Н.В. Прохорова, Н.В. Матвеев, В.А. Павловский. -Самара: Изд-во «Самарский университет», 1998. 131 с.

- Cornea, T.M. Biomass energy -a way towards a sustainable future/T.M. Cornea, M. Dima//Environ. Eng. Manage. Journal. 2010. V.9. P. 1341-1345.

- Macias, F. Evolution and current status of ecological phytochemistry/F. Macias, J. Galindo, J. Galindo//Phytochemistry. 2007. V. 68. P. 2917-2936.

- Shenglei, D. Fusion and transformation properties of the inorganic components in biomass ash/D. Shenglei, Y. Haiping, Q. Kezhen et al.//Fuel. 2014. V. 117. P. 1281-1287.

- Thy, P. High temperature elemental losses and mineralogical changes in common biomass ashes/P. Thy, B.M. Jenkins, S. Grundvig et al.//Fuel. 2006. V. 85. P.783-795.

- Vassilev, S. An overview of the chemical composition of biomass/S. Vassilev, D. Baxter, L. Andersen, C. Vassileva//Fuel. 2010. V. 89. P. 913-933.