Особенности и результаты хирургического лечения пациентов с опухолями надпочечников

Автор: Латыпов В.Р., Попов О.С., Вусик А.Н., Латыпова В.Н., Гейдаров Р.Я.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (37), 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ результатов хирургического лечения 58 пациентов с опухолями надпочечников, средний возраст которых составил 50,9 года. Доброкачественные опухоли выявлены в 40 (67,9 %), злокачественные - в 18 (32,1 %) случаях. Общая пятилетняя выживаемость оперированных пациентов составила 68,6 %. Выявлены неблагоприятные факторы про- гноза, определяемые как до операции (наличие болевого синдрома и размер опухоли более 4 см), так и после хирургического вмешательства (злокачественный характер поражения надпочечника и сохраняющиеся клинические проявления заболевания через 6 мес после операции). Показания к оперативному лечению и операционные доступы определены в зависимости от выраженности клинических симптомов и размера опухоли.

Опухоли надпочечников, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14055595

IDR: 14055595 | УДК: 616.45-006-089-036.8

Текст научной статьи Особенности и результаты хирургического лечения пациентов с опухолями надпочечников

Опухоли надпочечников – один из наиболее трудных разделов клинической медицины. В настоящее время благодаря широкому внедрению в повседневную практику таких методов диагностики, как УЗИ, КТ, МРТ, резко возросло число выявляемых забрюшинных новообразований [2]. По результатам вскрытий частота опухолей надпочечников составляет менее 1 % в возрасте до 30 лет и до 7 % в 70-летнем возрасте [11, 14, 15]. Наиболее важное значение имеют следующие клинико-морфологические варианты опухолевого поражения надпочечников – аденома (АН), феохромоцитома (ФХ), рак надпочечника (РН), метастатические поражения (МН), надпочечниковые инциденталомы (НИ) [4, 9, 13]. АН составляют до 30 % и более от числа всех гормонально неактивных опухолей, обычно их диаметр – от 1,0 до 4,0–5,0 см [7]. ФХ – опухоль из хромоффинной ткани, продуцирующая большое количество биологически активных веществ, клинически проявляющаяся синдромом артериальной гипертензии различной степени выраженности и многообразными метаболическими расстройствами. Распространенность ФХ составляет от 1 на 10 тыс. до 1 на 200 тыс. населения [3]. Примерно 10 % ФХ имеют злокачественную морфологию. Пятилетняя выживаемость пациентов со злокачественной формой ФХ менее 50 % [5, 8, 10]. РН составляет от 0,05 до 0,2 % от всех злокачественных новообразований [11]. Приблизительно в половине случаев эти опухоли сопровождаются гормональными и метаболическими синдромами. При бессимптомном течении РН обычно обнаруживаются только когда достигают больших размеров. Наиболее типичный возраст – 30–50 лет [16]. РН имеет плохой прогноз, 5-летняя выживаемость не достигает 20 % [12]. МН занимают 4-е место по частоте встречаемости после метастатического поражения легких, печени и костей. Метастазы в надпочечники обнаруживаются в 9–27 % случаев, нередко они носят двусторонний характер. Чаще всего в надпочечники метастазирует рак легких и молочных желез, несколько реже – рак почек, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, семинома, меланома [2, 13]. Большое клиническое значение в последние годы имеют надпочечниковые инциденталомы. Термин НИ относится к опухолевым образованиям надпочечника, случайно обнаруженным при диагностических исследованиях, выполненных по причинам, априорно не связанным с надпочечниковой дисфункцией или подозрениями на них. В большинстве случаев эти опухоли являются гормонально неактивными АН, хотя они могут являться первичным или метастатическим злокачественным процессом или иметь незначительные эндокринные отклонения с субклинической гиперфункцией [1, 6, 13]. С возрастом частота обнаружения НИ увеличивается.

Цель исследования. На основании анализа результатов оперативного лечения пациентов с опухолями надпочечников определить показания к хирургическому лечению, сочетанным операциям и наиболее целесообразным оперативным доступам.

Материал и методы

Исследование основано на анализе историй болезни 58 больных, оперированных на базе клиник СибГМУ за период с ноября 1998 по декабрь 2008 г. Средний возраст составил 50,9 года (16–80 лет). Мужчин – 19 (32,8 %), средний возраст – 49,2 года, женщин – 39 (67,2 %), средний возраст – 51,7 года. Поражение правого надпочечника выявлено у 17 (29,3 %), левого – у 39 (67,3 %), обоих надпочечников – у 2 (3,4 %) пациентов. Доброкачественные опухоли наблюдались у 40 (67,9 %), злокачественные – у 18 (32,1 %) больных. Доброкачественные поражения надпочечника были представлены следующими новообразованиями: АН – 32 (55,2 %), киста – 4 (6,9 %), ФХ – 4 (6,9 %) наблюдения; злокачественные – РН – в 10 (17,2 %), МН – в 8 (13,8 %) случаях.

Статистическая обработка материала проведена программой Statistica 6.0. Анализ выживаемости произведен по методу Каплан–Майера, для сопоставления групп применялся критерий Гехана–Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

Результаты лечения известны у 56 (96,6 %) пациентов, из них живы – 42 (75 %), умерли – 14 (25 %) больных. Общая пятилетняя выживаемость оперированных пациентов составила 68,6 %. В зависимости от преобладающих клинических проявлений выделены 3 группы: с клинически выраженной картиной артериальной гипертензии (АГ) – 34 (58,6 %), болевого синдрома (БС) – 14 (24,1 %) и случайно обнаруженные опухоли надпочечников (НИ) – 10 (17,1 %) пациентов соответственно.

Группа пациентов с преобладанием в клинической картине АГ наиболее многочисленная, в ней 34 (58,6 %) анализируемых пациента, чей результат известен. В группе 26 женщин, 8 мужчин. Морфологический диагноз у пациентов данной группы: АН – 24, ФХ – 3, киста – 1, РН – 4, МН – 2. Поражение левого надпочечника выявлено у 27, правого – у 7 пациентов. В среднем объем интраоперационной кровопотери составил 265,9 ± 231,0 мл (от 100 до 1500 мл), время продолжительности операции – 128,7 ± 30,6 мин. К моменту проведения анализа живы 30, умерли 3, результат не известен у 1 пациента.

Таблица 1

|

Группы больных |

Возраст (лет) |

Размер опухоли (см) |

Доброкачественные опухоли |

Злокачественные опухоли |

|

АГ (n=34) |

49,9 |

3,2 |

28 (50,0 %) |

6 (10,7 %) |

|

БС (n=14) |

48,5 |

6,4 |

4 (7,1 %) |

10 (17,9 %) |

|

НИ (n=10) |

57,8 |

3,9 |

8 (14,3 %) |

2 (3,6 %) |

Характеристика клинических групп пациентов

Общая пятилетняя выживаемость в этой группе составила 85,6 %.

Группа, в клинической картине у которых преобладал БС, состояла из 14 (24,2 %) пациентов, из них 8 женщин и 6 мужчин. Морфологический диагноз: АН – 2, киста – 1, МН – 4, РН – 6, ФХ – 1 случай. Поражение левого надпочечника выявлено у 8, правого – у 6 пациентов. Средний объем интраоперационной кровопотери составил 606,4 ± 536,2 мл (от 200 до 1800 мл), продолжительность операции – 199,3 ± 53,3 мин. На момент анализа результатов лечения в группе живы 5 и умерли 9 пациентов. Общая пятилетняя выживаемость пациентов группы с БС составила 22,2 %.

Группа с НИ состоит из 10 (17,2 %) пациентов – 5 мужчин и 5 женщин. Поражения правого надпочечника – 6, левого – 4 случая. Морфологический диагноз: АН – 6, киста – 2, МН – 2 наблюдения. Продолжительность операции составила 129,5 ± 42,1 мин, при этом средний объем интраоперационной кровопотери равен 320,0 ± 243,7 мл. На момент проведения исследования живы 7 пациентов, 2 умерли, судьба одного пациента не известна. Общая пятилетняя выживаемость пациентов с НИ составила 85,6 %.

Сравнивая группы пациентов с доброкачественными и злокачественными поражениями надпочечников (табл. 2), необходимо отметить большие размеры опухоли надпочечника у пациентов с злокачественными опухолями надпочечника, из клинических проявлений у пациентов этой группы чаще встречается БС.

В исследуемых группах определены 5 прогностических критериев: возраст пациентов (выделены две группы ≤50 и >50 лет); клинические проявления (АГ, БС, НИ); размер образования надпочечника (≤4 см и >4 см);

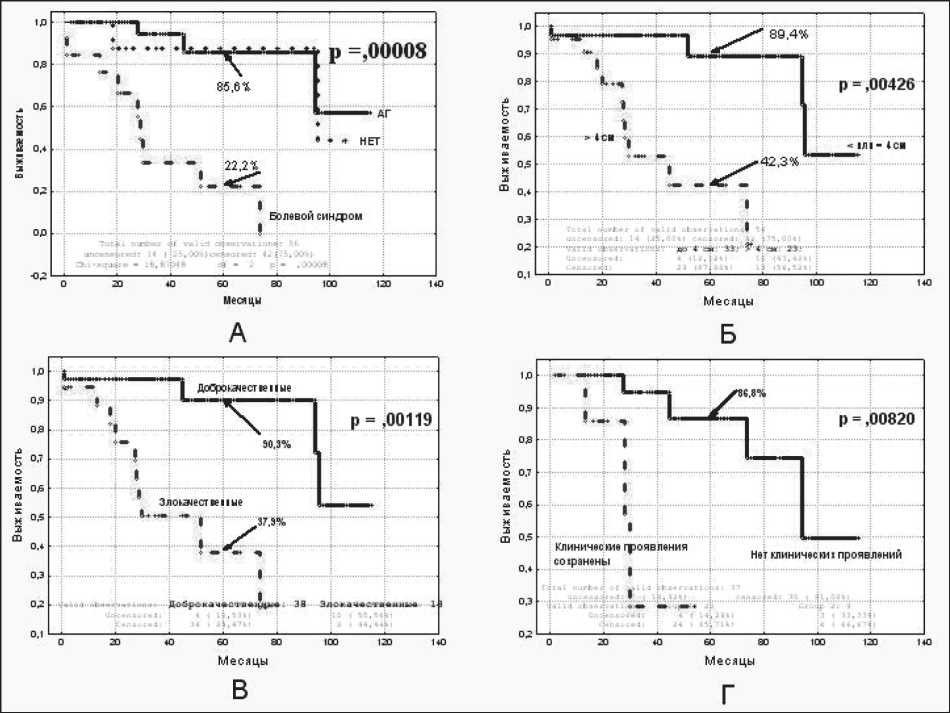

морфологический диагноз; наличие доопе-рационных клинических проявлений через 6 мес после операции (БС и АГ). На основании математического анализа определены факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на показатели отдаленной выживаемости (рис. 1): наличие БС, размер опухоли более 4 см (эти два фактора определяются до операции), злокачественный характер поражения надпочечника и сохранение клинических проявлений через 6 мес после операции (эти два фактора определяются после операции). При анализе возрастного фактора установлено, что пациенты с ФХ были более молодого возраста, с кистозными поражениями надпочечника – наиболее старшего возраста. Однако возраст пациентов не оказывал статистически значимого влияния на показатели выживаемости (p=0,5).

Операция выполнялась из люмботомиче-ского (ЛюТ) доступа – у 30 больных и лапаро-томического (ЛаТ) – у 28 пациентов. Удаление пораженного надпочечника с окружающей клетчаткой и региональными лимфатическими узлами выполнено в 34 случаях (операция адреналэктомия – АЭ), сочетанные операции, при которых совместно с АЭ выполнялось хирургическое вмешательство на другом органе, – в 24 наблюдениях. Из ЛаТ доступа выполнено 11 (39,6 %) сочетанных операций и 17 (60,7 %) АЭ, показаниями в 15 (53,6 %) случаях являлись доброкачественные новообразования надпочечников, в 13 (46,4 %) – злокачественные поражения. Из ЛюТ доступа сочетанные операции выполнены 17 (56,4 %) больным, АЭ – 13 (43,3 %), доброкачественные поражения имели место у 23 (76,7 %) пациентов, злокачественные – у 7 (23,3 %).

В анализируемой группе случаев интраоперационной летальности не отмечено. Наиболее

Таблица 2

Характеристика пациентов с доброкачественными и злокачественными поражениями надпочечника

|

Вид опухоли |

Всего |

Возраст (лет) |

Размер (см) |

Группы больных |

Исход заболевания |

|||

|

АГ |

БС |

НИ |

Живы |

Умерли |

||||

|

Злокачественные опухоли |

18 (32,1 %) |

50,9 |

6,4 ± 3,0 |

5 (8,9 %) |

11 (19,6 %) |

2 (3,6 %) |

8 (14,3 %) |

10 (17,9 %) |

|

Доброкачественные опухоли |

38 (67,9 %) |

51,0 |

3,1 ± 2,5 |

28 (50 %) |

3 (5,4 %) |

7 (12,5 %) |

34 (60,7 %) |

4 (7,1 %) |

Рис. 1. Показатели общей выживаемости пациентов с объемным поражением надпочечников в зависимости от выделенных прогностических критериев: А – клинические проявления заболевания до операции;

Б – размер опухоли;

В – морфологический вариант опухолевого поражения;

Г – наличие клинических проявлений через 6 мес после операции

грозные осложнения во время операции связаны с кровотечением. Средний объем кровопотери при сочетанных операциях составил 582,5 ± 511,1 мл, что было связано с кровотечением из крупных сосудистых образований – нижней полой (во время ее резекции) и селезеночной вены, а также из селезенки. Послеоперационный панкреатит развился у 1, динамическая кишечная непроходимость – у 2 больных.

При АЭ объем кровопотери в среднем составил 265,9 ± 231,0 мл. Повреждение селезенки в одном случае сопровождалось кровопотерей в объеме 1500 мл. Повреждение добавочной почечной артерии кровопотерей не сопровождалось и было устранено наложением сосудистого шва. В этой группе у 2 пациентов с исходной АГ отмечена послеоперационная гипотония продолжительностью 2 и 4 сут соответственно.

Обобщая результаты проведенных исследований, считаем, что показаниями к оперативному лечению и операционные доступы могут быть определены в зависимости от преобладающих клинических симптомов и размеров опухоли:

АГ – опухоль любых размеров. При этом ЛюТ выполняется при сочетанных операциях и опухоли ≤ 4 см и в случае, если пациент имеет повышенную массу тела. ЛаТ показан при опухоли надпочечника более 4 см.

БС – показаниями к операции являются опухоли любых размеров, предпочтение должно быть у ЛаТ доступа.

НИ – в случае опухоли ≤ 4 см, показано динамическое наблюдение, полное эндокринологическое обследование, исключение метастатического и злокачественного характера поражения. При опухолях надпочечника более 4 см и сочетанной патологии показано хирургическое лечение. В зависимости от локализации пораженного органа возможны как ЛаТ, так и ЛюТ доступы.

На характер операционного доступа могут оказывать влияние и другие (кроме повышенного питания) факторы: анатомические особенности пациента, ранее перенесенные операции, пожелания пациента, предпочтения оперирующего хирурга.

Таким образом, на основании проведенного анализа результатов клинических исследований выделены 4 прогностических критерия для пациентов с опухолевыми поражениями надпочечников. Два критерия определяются в дооперационном периоде: размер опухоли и клинические проявления. Неблагоприятными являются: опухоль размером более 4 см и наличие болевого синдрома. Послеоперационными прогностическими критериями являются морфологическое строение опухоли и сохранение дооперационных клинических проявлений через 6 мес после операции. Неблагоприятными являются: злокачественный характер поражения надпочечника и сохранение клинических проявлений через 6 мес после операции (артериальной гипертензии или болевого синдрома). Характер операционного доступа и объем вмешательства определяются преобладающими клиническими проявлениями, размером опухоли и наличием сочетанных заболеваний, требующих оперативного лечения.