Особенности иммунного ответа при синхронных полинеоплазиях молочной и щитовидной желез по сравнению с солитарным раком щитовидной железы

Автор: Селезнева Т.Д., Кулигин А.В., Попова Т.Н., Зяблое Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Патологическая физиология

Статья в выпуске: 1 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить особенности количественных и качественных изменений гуморального и клеточного звеньев иммунной защиты у пациенток с первично-множественным синхронным раком молочной (ПМСР) и щитовидной желез и солитарным раком щитовидной железы (СРЩЖ). Материал и методы. Произведен сравнительный анализ показателей гуморального и клеточного звеньев иммунной защиты 34 пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез, 36 пациенток с СРЩЖ и 36 женщинами контрольной группы. Результаты. Выявлены достоверные количественные и качественные изменения клеточного и гуморального звеньев иммунитета у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез по сравнению с соответствующими показателями женщин группы контроля в виде снижения более чем на 30% уровня CD3-, CD16-, сб4-Т-лимфоцитов, всех классов иммуноглобулинов на фоне практически неизмененных показателей С019-В-лимфоцитов. При сравнении показателей иммунитета пациенток с СРЩЖ и группы контроля выявлено снижение примерно на 34% уровня С04-Т-лимфоцитов, на 20% С016-Т-лимфоцитов на фоне отсутствия существенных изменений других изучаемых показателей. Заключение. Выявлены более выраженные изменения нарушений клеточного и гуморального звеньев иммунной защиты у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез по сравнению с показателями пациенток с СРЩЖ и группой контроля в виде снижения общего количества лимфоцитов, CD3-, CD4-, CD16-Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса, а также снижения уровня иммуноглобулинов основных классов.

Солитарный рак щитовидной железы, первично-множественный синхронный рак молочной и щитовидной желез, иммунный ответ

Короткий адрес: https://sciup.org/149134986

IDR: 149134986 | УДК: 616–006.6–031.81

Текст научной статьи Особенности иммунного ответа при синхронных полинеоплазиях молочной и щитовидной желез по сравнению с солитарным раком щитовидной железы

1 Введение. В последние годы отмечается значительный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями как солитарного, так и множественного характера [1]. Показатель заболеваемости раком щитовидной железы в Российской Федерации в 2018 г. составил 9,02 на 100 000 населения, в 2011 г. — 6,74 на 100 000 населения. Показатель заболеваемости первично-множественными опухолями в России в 2018 г. составил 37,4 на 100 000 населения (в 2011 г. — 34,1 на 100 000 населения). При этом первично-множественные синхронные опухоли составили 26,7% (в 2011 г. — 34,1%) от общего числа первичномножественных опухолей [2].

Совсем недавно полинеоплазии описывались в литературе как казуистические находки, тогда как в настоящее время они почти ежедневно встречаются в нашей практической деятельности [3].

Определением первично-множественных опухолей принято обозначать независимое возникновение и течение у одного пациента двух и более опухолевых процессов, при этом они могут быть в разных системах и органах. Синхронными злокачественными новообразованиями считают опухоли, выявляемые с интервалом (не более года) после диагностики первой опухоли [3].

В патогенез злокачественных новообразований существенный вклад вносит иммунная система индивидуума. Возникновение и развитие любого опухолевого очага является интерактивным процессом, исход которого находится в зависимости от различных характеристик самой опухолевой ткани и состояния иммунологических механизмов защиты организма пациента, при этом изменения в последних могут касаться только некоторых количественных и качественных показателей [4–6].

Выявление особенностей возникновения и течения ПМСР молочной и щитовидной желез по сравнению с СРЩЖ может влиять на совершенствование методов диагностики и лечения этих заболеваний, а также оптимизировать подходы к профилактике.

Цель — выявить особенности количественных и качественных изменений гуморального и клеточного звеньев иммунной защиты у пациенток с первично-множественным синхронным раком молочной и щитовидной желез и солитарным раком щитовидной железы.

Материал и методы. Произведен ретроспективный анализ иммунологической картины в двух группах пациенток: у 34 пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез (I группа наблюдения) и 36 пациенток с СРЩЖ (II группа наблюдения), получавших лечение в отделении онкологии Дорожной клинической больницы г. Саратова в период с 2005 по 2017 г. В контрольную III группу наблюдения были включены 36 женщин, отобранных методом случайной выборки, сопоставимых по возрасту, влиянию внешней воздействий с пациентками первых двух групп. Количественный и качественный состав иммунитета женщин III группы явился критерием контроля изменений в сравнении с больными исследуемыми формами рака.

Рандомизация групп наблюдения выполнялась в соответствии с TNM-классификацией злокачественных новообразований (8-е издание, 2017 г.), ги-

стологической верификацией диагноза, а также с общепринятыми стандартными методами комплексного клинико-лабораторного обследования. Так, в I группу наблюдения были включены пациентки ПМСР молочной и щитовидной желез. При этом одна из опухолей — узловая форма рака молочной железы без метастазов (T1-2N0M0), по гистологической форме преобладал инвазивный рак у 79,4% (27 пациенток) без признаков специфичности (протоковый). Второе новообразование-опухоль — рак щитовидной железы без метастазов (T1-2N0M0) папиллярный у 55,8% (19 пациенток) или фолликулярный у 44,2% (15 пациенток), при этом каждая из выявленных опухолей у пациенток этой группы не являлись метастазом по отношению к другой и были самостоятельны. Промежуток времени между диагностикой одной и второй опухолей не превышал 12 месяцев.

Во II группу наблюдения были включены пациентки с папиллярным у 58,3% (21 пациентка) или фолликулярным 41,7% (15 пациенток) раком щитовидной железы без метастазов (T1-2N0M0).

Распределение пациенток по возрасту было примерно одинаковым. Бóльшую часть всех групп наблюдения составляли женщины в возрасте 45–65 лет, средний возраст в группе пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез составил 53,8±2,8 года, в группе пациенток с СРЩЖ — 55,4±3,1 года, в группе практически здоровых — 54,7±2,7 года.

Проанализированы показатели периферической крови пациенток до начала лечения в момент поступления в стационар. С помощью моноклональных антител к поверхностным дифференцировоч-ным маркерам лейкоцитов человека (CD3, -4, -8, -19, -16) (производства «Медбиоспектр», Москва) выявляли субпопуляционный состав лимфоцитов определялся методом непрямой иммунофлюоресценции. Определение в сыворотке крови человека количественного уровня иммуноглобулинов основных классов (IgM, G, A) выполнялось методом радиальной иммунодиффузии в геле по методу Манчини. Показатели общего анализа крови (общее число лейкоцитов, процентное содержание лимфоцитов) подсчитывались на гематологическом анализаторе КХ-21 (Япония). Показатели общего анализа крови (общее число лейкоцитов, процентное содержание лимфоцитов) определялись на гематологическом анализаторе КХ-21 (Япония).

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программы Microsoft Excel и программного пакета Statistica 6.0, позволяющих рассчитать среднюю арифметическую величину ( М ), стандартную ошибку средней арифметической ( m ), а также t -критерий Стьюдента. Различия считались значимыми при уровне р <0,05. С целью уточнения нормальности распределения был использован критерий Шапиро — Уилка. Все изучаемые и описываемые в данной работе параметры имели распределение, близкое к нормальному.

Результаты. Во время изучения изменений показателей белой крови в обеих группах наблюдения была выявлена лимфопения, снижение процентного уровня лимфоцитов в лейкоцитарной формуле (табл. 1). В группе пациенток с СРЩЖ содержание лимфоцитов составило 28,2±1,97%, тогда как в группе пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез 21,5±1,72% ( P <0,05 и P <0,01 соответственно по отношению к группе контроля). При этом снижение этого показателя более выражено в группе пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез по срав-

Таблица 1

Изменение показателей клеточного звена иммунитета у пациенток с первично-множественным синхронным раком молочной и щитовидной желез и солитарным раком щитовидной железы

|

Изучаемые показатели |

Контрольная группа |

Первично-множественный синхронный рак молочной и щитовидной желез (I группа наблюдения) |

Солитарный рак щитовидной железы (II группа наблюдения) |

|||||

|

n |

M±m |

N |

M±m |

P |

N |

M±m |

P |

|

|

CD3, % |

36 |

61,7±3,68 |

34 |

47,8±2,18 |

Р <0,01 |

36 |

56,4±2,58 |

Р >0,05 Р 1<0,05 |

|

CD4, % |

40,3±2,85 |

26,1±1,52 |

36 |

33,2±1,71 |

Р <0,05 Р 1<0,01 |

|||

|

CD8, % |

22,1±1,93 |

30,1±1,58 |

36 |

20,1±1,31 |

Р >0,05 Р 1<0,01 |

|||

|

CD4/CD8 |

1,82±0,06 |

0,89±0,05 |

36 |

1,65±0,04 |

Р <0,05 Р 1<0,01 |

|||

|

CD16, % |

17,8±0,66 |

10,6±0,72 |

36 |

14,9±0,68 |

Р <0,01 Р 1<0,01 |

|||

|

Общее число лейкоцитов, *109/л |

6,2±0,34 |

7,1±0,51 |

Р >0,05 |

36 |

6,5±0,37 |

Р >0,05 Р 1>0,05 |

||

|

Содержание лимфоцитов, % |

35,1±2,18 |

21,5±1,72 |

Р <0,01 |

36 |

28,2±1,97 |

Р <0,05 Р 1<0,01 |

||

Примечание: Р — рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля; Р 1 — рассчитано по отношению к соответствующим показателям крови у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез.

нению со пациентками с СРЩЖ ( Р 1<0,01). Развитие лимфопении отмечено на фоне незначительного увеличения уровня общего числа лейкоцитов более выраженное в I группе наблюдения — 7,1±0,51*10 9 /л, однако изменения были статистически незначимы ( Р >0,05) (табл. 1).

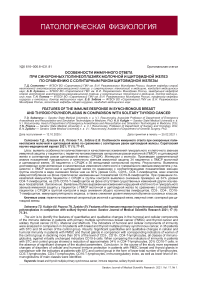

Результаты исследования также показали, что узловая форма высокодифференцированного СРЩЖ (II группа) развивается на фоне незначительного снижения общего количества Т-лимфоцитов (56,4±2,58%) и практически неизмененном количестве цитотоксических Т-лимфоцитов (20,1±1,31%), при значительном ( P <0,05) снижении Т-хелперов (33,2±1,71%) (по сравнению с группой контроля), что, в свою очередь, может приводить к снижению иммунорегуляторного индекса 1,65±0,04 (отношением CD4/CD8) (табл. 1, рис. 1).

Нами также выявлено значимое снижения CD3-Т-лимфоцитов (47,8±2,18%) и CD4-T-лимфоцитов (26,1±1,52%) ( Р <0,01 и P <0,01 соответственно) при увеличении CD8-Т-лимфоциты

(30,1±1,58%) ( Р <0,01) при синхронных узловых формах рака молочной и щитовидной желез без метастазов (рис. 1) ( Р <0,01 по сравнению с группой контроля).

Следует отметить, что снижение общего количества CD3-, CD4-T-лимфоцитов, увеличение CD8-Т-лимфоцитов при синхронных узловых формах рака молочной и щитовидной желез без метастазов было выражено в большей степени, чем в группе пациенток с узловой формой высокодифференцированного СРЩЖ ( Р 1<0,01) (рис. 2).

В нашем исследовании при сравнительном наблюдении за больными I группы выявлено, что процентное содержание NK-клеток (CD16-лимфоциты) было значительно снижено и составило 10,6±0,72% по сравнению с группой контроля — 17,8±0,66% ( Р <0,01) и пациентками II группы — 28,25±1,97% ( Р 1<0,01) (табл. 1, рис. 1).

Для определения состояния гуморального звена иммунитета у пациенток изучаемых групп исследова-

Рис. 1. Изменения показателей основных классов CD-лимфоцитов в исследуемых группах наблюдения

Таблица 2

Изменения показателей основных классов иммуноглобулинов и уровня CD19-лимфоцитов крови у пациенток с первично-множественным синхронным раком молочной и щитовидной желез и солитарным раком щитовидной железы

|

Изучаемые показатели |

Контрольная группа |

Первично-множественный синхронный рак молочной и щитовидной желез (I группа наблюдения) |

Солитарный рак щитовидной железы (II группа наблюдения) |

|||||

|

n |

M±m |

N |

M±m |

P |

N |

M±m |

P |

|

|

igG, г/л |

36 |

15,63±0,412 |

34 |

10,72±0,751 |

Р <0,01 |

36 |

15,27±0,483 |

Р >0,05 Р 1<0,01 |

|

IgA, г/л |

3,24±0,185 |

2,13±0,282 |

2,88±0,212 |

Р >0,05 Р 1<0,05 |

||||

|

IgM, г/л |

1,76±0,074 |

1,13±0,058 |

1,63±0,069 |

Р >0,05 Р 1<0,01 |

||||

|

CD19, % |

20,3±1,53 |

17,4±2,63 |

Р >0,05 |

18,6±1,420 |

Р >0,05 Р 1>0,05 |

|||

Примечание: Р — рассчитано по отношению к соответствующим показателям группы контроля; Р 1 — рассчитано по отношению к соответствующим показателям крови у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез.

лись уровни иммуноглобулинов (IgG, A, M) и показателей CD19-В-лимфоцитов (табл. 2).

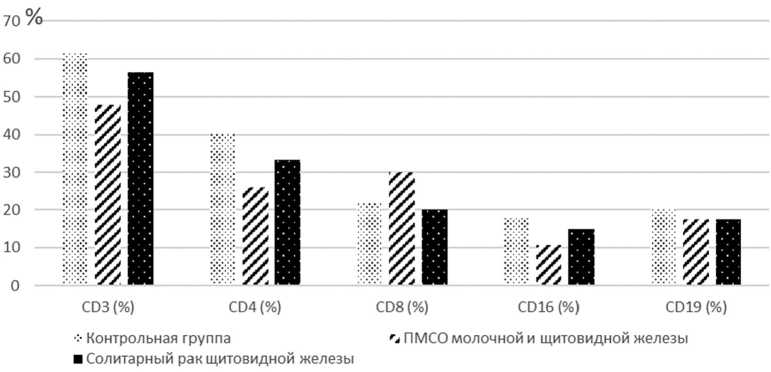

Выявлено незначительное снижение уровня CD19-В-лимфоцитов во всех группах наблюдения (17,4±2,63%, 18,6±1,42% и 20,3±1,53% в I, II группах наблюдения и группе практически здоровых женщин соответственно). Максимальное снижение зафиксировано в группе пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез, однако статистически недостоверное ( Р >0,05; Р 1>0,05) (табл. 2).

Отмечено, что у пациенток I группы уровни всех классов иммуноглобулинов были значительно снижены как по сравнению с группой контроля ( Р <0,05), так и группой пациенток с СРЩЖ ( Р 1<0,05). При этом самые минимальные значения отмечены в уровне IgG и М ( Р <0,01; Р 1<0,05) (рис. 2).

Обсуждение. Как известно, развитие опухолевого процесса — сложный многоступенчатый длительный процесс. Ряд авторов утверждают, что переход стадии инициации (первой стадии канцерогенеза) в стадию промоции происходит в результате нарушения механизмов иммунологической защиты [1, 4, 6, 7]. Наши данные также свидетельствуют в пользу этого утверждения, поскольку при изучении показателей клеточного звена иммунитета как у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез (I группа наблюдения), так и при СРЩЖ были обнаружены изменения. Выявлены достоверные количественные и качественные изменения клеточного и гуморального звеньев иммунитета у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез по сравнению с соответствующими показателями женщин группы контроля в виде снижения более чем на 30% уровня CD3-, CD16-, CD4-Т-лимфоцитов, всех классов иммуноглобулинов на фоне практически неизмененных показателей CD19-В-лимфоцитов. При сравнении показателей иммунитета пациенток с СРЩЖ и группы контроля отмечено снижение примерно на 34% уровня cD4-T-лимфоцитов, на 20% CD16-Т-лимфоцитов на фоне отсутствия существенных изменений других изучаемых показателей.

При сравнении данных I и II групп наблюдения установлено, что у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез обнаружены более выраженные изменения в виде снижения общего количества лимфоцитов, CD4-, CD16-Т-лимфоцитов. В I группе наблюдения развитие описанных изменений происходит на фоне увеличения CD8-Т-лимфоцитов ( Р <0,01), что, в свою очередь, и приводит к выраженному снижению иммунорегуляторного индекса.

Нами выявлено снижение всех классов иммуноглобулинов у пациенток I группы наблюдения значительно более выраженное, чем во II группе наблюдения, по сравнению с таковыми показателями практически здоровых женщин. При этом самые минимальные значения отмечены в уровне IgG и М ( Р <0,01) на фоне практически неизмененного уровня В-лимфоцитов. Последнее может говорить о том,

Рис. 2. Изменения показателей основных классов иммуноглобулинов в исследуемых группах наблюдения

что у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез в процессе подавления продукции IgА, М и G играет роль не столько количественное изменение значений В-лимфоцитов, сколько дефект презентации антигенов, нарушение продукции гуморальных стимуляторов, приводящих к нарушению межклеточного взаимодействия в лимфоидной ткани [4].

Заключение. Анализируя полученные и описанные ранее данные изменения показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез и СРЩЖ, можно сделать следующие выводы :

-

1. Выявлены общие нарушения клеточного звена иммунологической защиты, более выраженное в I группе наблюдения (у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез), проявляющиеся снижением общего количества лимфоцитов, CD4-, CD16-Т-лим-фоцитов, иммунорегуляторного индекса.

-

2. Одним из проявлений нарушений противоопухолевого гуморального иммунитета у пациенток с ПМСР молочной и щитовидной желез является значительное снижение уровня иммуноглобулинов основных классов как по сравнению с группой контроля, так и по сравнению с группой пациенток с СРЩЖ.

-

3. Обнаруженные нами изменения показателей иммунологической защиты могут быть применены как дополнительные диагностические и прогностические критерии у больных ПМСР молочной и щитовидной желез, а также учитываться при подборе иммунотерапии.

Список литературы Особенности иммунного ответа при синхронных полинеоплазиях молочной и щитовидной желез по сравнению с солитарным раком щитовидной железы

- Высоцкая И. В., Летягин В. П., Шабанов М.А. и др. Актуальные вопросы канцерогенеза. Клиническая онко-гематология 2019; 12 (1): 101-6.

- Каприна А. Д., Старинский В. В., Петрова Г. В. Злокачественные новообразования в России в 2018 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2019; 250 с.

- Чиссов В. И., Трахтеберг А.Х. Первично-множественные злокачественные опухоли. М.: Медицина, 2000; 360 с.

- Попков B.M., Чеснокова Н.П., Барсуков В.Ю. и др. Канцерогенез, цитокины и иммунитет: патогенетическая взаимосвязь в динамике развития неоплазии. Саратов: Изд-во Сарат гос. мед. ун-та, 2014; 328 с.

- Лыжко H.A. Молекулярно-генетические механизмы инициации, промоции и прогрессии опухолей. Российский биотерапевтический журнал 2017; 16 (4): 7-17.

- Yang S, Gattiononi L, Liu F, et al. In vitro generated anti-tumor T lymphocytes exhibit distinct subsets mimicking in vivo antigen-experienced cells. Cancer Immunol Immunother 2011; 60 (5): 739-49.

- Попков B.M., Чеснокова H. П., Моррисон В. В. и др. Типовые патологические процессы как основа патогенеза болезней различной этиологии. Саратов: Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2017; 269 с.