Особенности инновационного развития регионов России

Автор: Носонов Артур Модестович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Региональные проблемы науки и образования

Статья в выпуске: 4 (89), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности инновационного развития регионов России. Проанализированы основные показатели, характеризующие инновационную деятельность в регионах страны. Изучены основные параметры инновационного развития федеральных округов России, динамика их изменения и территориальная дифференциация. На разных масштабных уровнях (федеральные округа, субъекты России) выявлены факторы, характеризующие неравномерность уровня инновационной деятельности.

Инновация, регион, инфраструктура, технологии, развитие, наукоград

Короткий адрес: https://sciup.org/147221752

IDR: 147221752

Текст научной статьи Особенности инновационного развития регионов России

В статье рассматриваются особенности инновационного развития регионов России. Проанализированы основные показатели, характеризующие инновационную деятельность в регионах страны. Изучены основные параметры инновационного развития федеральных округов России, динамика их изменения и территориальная дифференциация. На разных масштабных уровнях (федеральные округа, субъекты России) выявлены факторы, характеризующие неравномерность уровня инновационной деятельности.

The paper considers the features of innovative development of Russia’s regions. It analyzes the main indicators of innovative activity in the regions of the country. It also studies the basic parameters of innovative development of the Federal Districts of Russia, the dynamics of their change and territorial differentiation. At different scale levels (Federal Districts, subjects of the Russian Federation) the factors that characterize the uneven level of innovative activity are identified.

Развитие инновационных процессов в России является в настоящее время приоритетным направлением государственной экономической политики. Это обусловлено тем, что в условиях глобализации и становления экономики, основанной на знаниях, успехи мировых научно-технических лидеров определяются, главным образом, эффективной интеграцией науки, образования и бизнеса. Модернизация экономики на основе инновационного развития приводит к существенным изменениям во всех сферах деятельности. Генерация знаний

НОСОНОВ Артур Модестович, профессор кафедры экономической и социальной географии Мордовского государственного университета, доктор географических наук.

NOSONOV Artur Modestovich, Doctor of Geographic Sciences, Professor at the Department of Economic and Social Geography, National Research Ogarev Mordovia State University (Saransk, Russian Federation).

и научно-исследовательская деятельность из общественного блага трансформируются в часть рыночного механизма, в инструмент конкурентной борьбы страны за лидерство в сфере высоких технологий. В то же время в России инновационные механизмы все еще не стали основной движущей силой экономики.

Преодоление сложившейся ситуации возможно на основе трех вероятных вариантов инновационного развития: 1) вариант инерционного (ориентированного на импорт) технологического развития направлен на поддержание макроэкономической стабильности при низких бюджетных расходах на науку, инновации и инвестиции в развитие человеческого капитала; 2) вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности основан на модернизации экономики за счет импортной техники и технологий, а также на выборочное стимулирование развития отечественных НИОКР. Этот вариант успешно реализуется в Японии, Южной Корее, Малайзии, Сингапуре, Китае и приносит ощутимые результаты; 3) вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях характеризуется существенными усилиями государства по модернизации сектора исследований и разработок, концентрацией усилий на наиболее перспективных научно-технологических направлениях, позволяющих существенно расширить применение российских разработок и улучшить позиции страны на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг2.

Очевидно, что более предпочтительным, особенно в условиях санкций, является третий вариант, но он наиболее затратный и имеет ограниченное применение. В России он может быть реализован только в тех отраслях, где страна претендует на лидирующие позиции в мире. Это производство продукции военно-промышленного комплекса, авиакосмической техники, композитных материалов, разработка и применение нанотехнологий, биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и животных, программного обеспечения, а также в атомной и водородной энергетике, отдельных направлениях рационального природопользования и экологии, ряде других сфер деятельности. Поэтому при реализации инновационной стратегии будут использованы все варианты при доминировании на первом этапе догоняющего развития.

Инновационное развитие России определяется инновационной деятельностью в регионах, т. е. их способностью к самообновлению, адаптации к изменениям, генерированию и коммерциализации продуктов научно-технического прогресса. На развитие региональной инновационной системы решающее влияние оказывает ряд факторов, таких как величина научно-технического и производственного потенциалов регионов, кадровое обеспечение и уровень квалификации работников, предпосылки социальных инноваций, а также существующие и создаваемые элементы инновационной инфраструктуры, формирование его инновационной среды и др. В целом развитие региона на основе инноваций является важнейшим фактором его конкурентоспособности.

Важное место занимает региональная инновационная инфраструктура, которая представляет собой систему, состоящую из научно-технической и инновационной подсистемы, обеспечивающей научное сопровождение управленческих процессов; инвестиционно-финансовых институтов, в том числе предприятий венчурной индустрии; хозяйствующих предприятий и организаций; информационной сети; специализированных инновационных структур (наукограды, иннограды, бизнес-парки и бизнес-инкубаторы, инновационные центры и др.); сферы инвестиционно-инновационного обслуживания; специализированных фондов3.

Одна из особенностей формирования национальной инновационной системы России — неравномерность протекания инновационных процессов в различных регионах страны. Для выявления региональных различий инновационного развития экспертами национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» была разработана система рейтинговых оценок и проведен анализ инновационного развития 83 российских регионов4. В исследовании использованы следующие показатели: результативность инновационной деятельности (удельный вес организаций, оценивших сокращение материальных и энергозатрат как основной результат инновационной деятельности; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка); затраты на технологические инновации (интенсивность затрат на технологические инновации); малый инновационный бизнес (удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации); активность в сфере техноло- гических и нетехнологических инноваций (удельный вес организаций, имеющих готовые технологические инновации; удельный вес организаций, осуществляющих нетехнологические инновации; удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации).

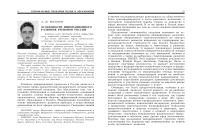

На рис. 1 и 2 даны основные показатели, характеризующие инновационное развитие регионов России: используемые передовые технологии и объем произведенных инновационных товаров в 2012 г.5 Среди регионов, активно использующих инновационные технологии (более 2 700 ед.), выделяются Москва и Санкт-Петербург, регионы Центральной России (Московская, Калужская, Владимирская, Нижегородская области), Юга (Волгоградская, Ростовская области), Поволжья (Самарская область, Республика Татарстан), Урала (республики Удмуртия и Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Челябинская области) и Западной Сибири (Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ) (рис. 1).

Рис. 1. Используемые передовые производственные технологии по субъектам Российской Федерации, 2012 г., ед. (1 — менее 700;

2 _ 700 — 2 200; 3 — 2 201 — 2 700; 4 — более 2 700)

Средние значения показателя использования инновационных технологий (700—2 700 ед.) характерны для многих регионов России. Минимум (менее 700 ед.) отмечается в регионах Восточной Сибири, Дальнего Востока, республиках Северного Кавказа, Астраханской области и Калмыкии.

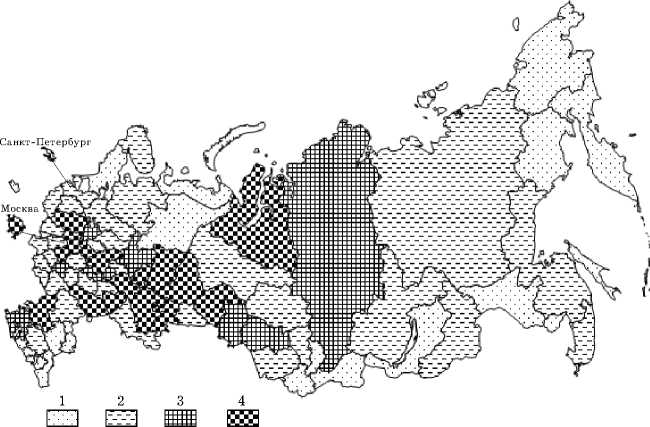

Более наглядное представление об уровне инновационного развития регионов дает стоимостной показатель объема инновационных товаров, работ, услуг (рис. 2). Наибольший объем инновационной продукции в 2012 г. отмечен в регионах, активно использующих передовые технологии — более 25 000 млн руб. (рис. 1). К ним добавляются республики Мордовия и Чувашия, Орловская, Ярославская, Сахалинская области, Красноярский край. Несколько меньший объем инновационной продукции (15 001—25 000 млн руб.) производится на севере европейской России и на юге Западной Сибири. Средний и низкий уровень производства инновационных товаров и услуг характерен для большинства регионов Сибири и Дальнего Востока, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа (менее 15 000 млн руб.).

Рис. 2. Объем инновационных товаров, работ, услуг по субъектам Российской Федерации, 2012 г., млн руб. (1 — менее 5 000;

2 — 5 000—15 000; 3 — 15 001—25 000; 4 — более 25 000)

По федеральным округам (ФО) территориальные различия в дифференциации инновационной деятельности выражены еще контрастнее (таблица).

Таблица

Основные показатели инновационного развития по ФО России6

|

Год |

Федеральный округ |

||||||||

|

Центральный |

Се- веро-За пад-ный |

Южный |

Се-веро-Кавказ-ский |

При-волжский |

Уральский |

Сибирский |

Даль-нево-сточный |

Россия |

|

|

Об ъем инновационных товаров, работ, услуг, мл |

рд руб. |

||||||||

|

2000 |

241,6 |

77,4 |

66,4 |

17,5 |

398,1 |

86,9 |

33,3 |

13,4 |

934,6 |

|

2012 |

938,1 |

298,0 |

51,8 |

27,0 |

950,6 |

148,7 |

117,1 |

341,5 |

2 872,9 |

|

2012 к 2000, % |

388 |

385 |

78 |

154 |

239 |

171 |

352 |

2546 |

307 |

|

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % |

|||||||||

|

2000 |

4,4 |

3,1 |

6,1 |

6,9 |

9,3 |

2,1 |

1,5 |

1,6 |

4,5 |

|

2009 |

10,2 |

7,3 |

3,0 |

7,8 |

12,7 |

2,1 |

2,7 |

22,6 |

8,0 |

|

2012 к 2009, % |

231 |

235 |

49 |

113 |

137 |

100,0 |

180 |

1 412 |

178 |

|

Затраты на технологические инновации организаций, млрд руб. |

|||||||||

|

2000 |

97,0 |

36,1 |

8,7 |

3,0 |

81,2 |

81,7 |

26,7 |

64,8 |

399,1 |

|

2009 |

304 ,9 |

82,8 |

38,5 |

2,9 |

244,1 |

106,3 |

83,6 |

41,6 |

904,6 |

|

2012 к 2009, % |

314 |

229 |

442 |

97 |

301 |

130 |

313 |

64 |

227 |

|

Созданные (разработанные) передовые производственные технологии, ед. |

|||||||||

|

2000 |

259 |

92 |

17 |

2 |

165 |

91 |

52 |

10 |

688 |

|

2012 |

382 |

320 |

38 |

8 |

256 |

144 |

151 |

25 |

1 324 |

|

2012 к 2000, % |

148 |

348 |

224 |

400 |

155 |

158 |

290 |

250 |

192 |

|

Используемые передовые производственные технологии, ед. |

|||||||||

|

2000 |

22 632 |

4 708 |

3 758 |

740 |

24 649 |

6 370 |

6 434 |

778 |

70 069 |

|

2009 |

62 796 |

17 473 |

7 848 |

1 852 |

54 976 |

24 720 |

15 897 |

5 810 |

191 372 |

|

2012 к 2009, % |

277 |

371 |

209 |

250 |

223 |

388 |

241 |

747 |

273 |

По уровню инновационности заметно выделяются Центральный и Приволжский ФО, которые занимают около 10 % площади территории и имеют 48 % численности населения России. При этом в них производится 66 % инновационных товаров, работ и услуг, высоки затраты на технологические инновации организаций — 61 %, применяется 62 % передовых технологий и создано около 48 % инновационных производ- ственных технологий. Подобная ситуация сложилась здесь в результате благоприятного сочетания факторов инновационного развития: высококвалифицированного научно-технического потенциала, развитой инновационной инфраструктуры, более эффективной социально-экономической политики, высоких затрат на технологические инновации и др. Здесь находятся крупнейшие специализированные инновационные структуры: инновационный центр «Сколково», наукограды и ЗАТО (закрытые территориальные образования): Саров, Обнинск, Дубна, Жуковский, Королев, Пущино, Реутов, Черноголовка, Протвино и др. Широко представлены инвестиционно-финансовые институты, в частности предприятия венчурной индустрии, а также сформированы развитые информационно-сетевые коммуникации.

Средние показатели инновационного развития характерны для Северо-Западного и Уральского ФО (таблица). В 2012 г. здесь было произведено инновационной продукции соответственно на 298 и 149 млрд руб., создано 320 и 144 ед. передовых производственных технологий, использовано 17 473 и 24 720 ед. инновационных технологий. Эти регионы обладают высоким научно-техническим потенциалом, здесь сконцентрированы крупнейшие предприятия ВПК, традиционно использующие самые передовые технологии (ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «НПК “Уралвагонзавод”», ОАО «Ижевский машиностроительный завод», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Воткинский завод», ОАО «ПО “Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова”» и др.). Имеется ряд крупных наукоградов и ЗАТО преимущественно ядерного профиля: Озерск, Снежинск, Трехгорный, Лесной, Новоуральск и др.

Самым низким уровнем инновационного развития отличаются регионы Южного и Северо-Кавказского ФО. В них в 2012 г. произведено лишь 2,7 % от российского уровня инновационной продукции, создано 3,5 % и используется 5,1 % передовых производственных технологий. Это обусловлено прежде всего низким уровнем социально-экономического развития регионов этих округов и недостаточно сформированной инновационной инфраструктурной системой.

Динамика развития инновационной деятельности также существенно варьирует по ФО. С 2000 по 2012 г. объем производимых инновационных товаров, работ и услуг вырос выше общероссийского уровня в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном ФО (более чем в 3 раза). За этот же период количество созданных передовых производственных технологий в России увеличилось в 1,9 раза, наиболее значительными темпами этот показатель возрос в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Дальневосточном и Сибирском ФО — в 2,5—4,0 раза, однако по абсолютным значениям они существенно уступали Центральному и Приволжскому ФО.

За 3-летний период (2009—2012 гг.) затраты на технологические инновации выросли в России на 227 %. Наибольший прирост отмечался в Южном, Центральном, Приволжском и Сибирском ФО — на 300—443 %. За тот же период количество используемых передовых используемых технологий повысилось на 747 % в Дальневосточном, 388 — в Уральском, 371 — в Северо-Западном ФО при общероссийском росте 273 %.

Таким образом, регионы России по уровню инновационного развития можно сгруппировать следующим образом:

-

— регионы — генераторы (доноры) инноваций, в которых нововведений создается намного больше, чем потребляется. Это ядра инноваций, где имеется высокая концентрация научно-технического потенциала, инновационно-активных предприятий и достаточно развита сеть объектов инновационной инфраструктуры. К этой группе относятся ряд регионов Центрального и Приволжского и отдельные регионы Северо-Западного, Уральского и Сибирского ФО. Здесь прослеживается эффект двух столиц (Москва и Санкт-Петербург) и прилегающих территорий (Московская, Ленинградская, Калужская, Владимировская и Ярославская области). В других регионах этой группы выделяются локальные инновационные ядра: в Приволжском ФО — Казань, Нижний Новгород, Самара, Ульяновск; в Уральском ФО — Екатеринбург, Уфа, Челябинск с окружением; в Сибирском ФО — Новосибирск и Томск7;

-

— регионы-«акцепторы», в которых инноваций потребляется больше, чем создается. Они нуждаются в модернизации экономики, но не имеют достаточных для этого ресурсов, потенциала и соответствующей инфраструктуры. Это большинство регионов Северо-Кавказского и Южного ФО (за исключением Ростовской области), большая часть регионов Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного ФО;

— перспективные регионы, экономика которых занимает промежуточное положение между первыми двумя группами. Они имеют достаточный научно-технический потенциал и ресурсы, созданную первоначальную инновационную инфраструктуру, но по объему производимой инновационной продукции отстают от регионов — генераторов инноваций. Это некоторые регионы Дальневосточного (Приморский и Хабаровский края), Уральского (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Тюменская область), Сибирского (Алтайский и Красноярский края, Омская область), Приволжского (Саратовская и Пензенская области, Чувашская Республика и Республика Мордовия) и Южного (Волгоградская и Воронежская области, Краснодарский край) ФО. В этих регионах есть все необходимые предпосылки для ускоренного развития инновационной деятельности: выгодное экономико-географическое положение, значительный научно-технический потенциал, наличие крупных локальных инновационных ядер и др.

Таким образом, особенности инновационного развития России связаны с неравномерностью этого процесса по регионам, которая в дальнейшем будет сглаживаться в результате диффузии инноваций из инновационных центров в регионы — «акцепторы» нововведений. Все это будет возможно при активном участии государства в управлении инновационной деятельностью и увеличении количества частных инвесторов инновационных проектов. Однако в ближайшие десятилетия сохранится существенный разрыв между регионами — лидерами инновационного развития и отстающими регионами.

Список литературы Особенности инновационного развития регионов России

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 (дата обращения: 16.02.2014).

- Козырев В.В. Проблемы инновационного развития региона//Инновационное развитие: материалы I Молодеж. экон. форума. Петрозаводск: Карел, науч. центр РАН, 2009. С. 112-116.

- Рейтинг инновационного развития субъектов РФ: аналит. докл./под ред. Л.М. Гохберга. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономикиp», 2012. 104 с.

- Индикаторы инновационной деятельности: 2013: стат. сб. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. 472 с.

- Там же.

- Бабурин B.Л. Инновационные циклы в российской экономике. М.: КРАСАНД, 2010. 216 с.