Особенности ишемической болезни сердца в когорте таджикских пациентов и состояния эндотелия сосудов при разных её клинических формах

Автор: Шукуров Ф.А., Табаров М.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В Республике Таджикистан в последние годы отмечается неуклонный рост сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим особое внимание уделяется ишемической болезни сердца с её различными проявлениями, которые часто могут вызы-вать постоянную нетрудоспособность, вплоть до летального исхода. В последние десятилетия существует большой интерес учёных- исследователей к изучению функционирования эндотелия при различных формах ишемической болезни сердца, а также у лиц с постинфарктным кардиосклерозом в качестве осложнения ишемической болезни сердца. Несмотря на большое количество исследо-ваний в этой области, роль и связь некоторых чувствительных маркеров эндотелиальной дисфункции с клиническим течением различ-ных форм ишемической болезни сердца до сих пор не определены. Именно поэтому детальное её изучение представляет безусловный клинический интерес и даёт возможность глубокого понимания её теоретических аспектов.Цель исследования: изучить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и маркеры дисфункции эндотелия у пациентов со стабильной стенокардией напряжения в сравне-нии с пациентами с постинфарктным кардиосклерозом, т.е. в прошлом перенесённый инфаркт миокарда. Объект и методы. Из 60 па-циентов с различными формами ишемической болезни сердца, средний возраст которых 62,6 ± 3,5 года, и 20 практически здоровых лиц того же возраста, составивших контрольную группу, были сформированы три группы: в I группу (n = 20) включены респонденты без ишемической болезни сердца; во II группу (n = 30) отнесены пациенты, имеющие стабильную стенокардию напряжения II и III функцио-нального класса; в III группу (n = 30) включены пациенты, которые имели диагноз постинфарктного кардиосклероза, т.е. ранее пере-несли инфаркт миокарда. Дисфункция эндотелиальных клеток выявлялась определением дэсквамированных эндотелиальных клеток, а также по активности фактора фон-Виллебранда и уровню в плазме крови гомоцистеина.Результаты. У обследованных пациентов фак-торы риска ишемической болезни сердца в виде артериальной гипертензии, гиподинамии и ожирения наблюдались с большей часто-той у лиц со стабильной стенокардией напряжения II функционального класса, в отличие от таковых с III функционального класса. Па-циенты со стабильной стенокардией напряжения III функционального класса все имели хроническую сердечную недостаточность раз-ной степени тяжести (100 %). Большинство пациентов имели минимум три фактора риска развития ишемической болезни сердца. Все лица с постинфарктным кардиосклерозом имели факторы риска ишемической болезни сердца, при этом артериальная гипертензия была выявлена у 100 %. По показателям эндотелиальной дисфункции можно сказать, что у лиц III группы наблюдается более тяжёлое функциональное и морфологическое состояние (повышенный уровень гомоцистеина, активность фактора фон-Виллебранда и количе-ства дэсквамированных эндотелиоцитов) по сравнению со II группой (р function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Ишемическая болезнь сердца, эндотелиальная дисфункция, инфаркт миокарда, дэсквамированные эндотелиальные клетки, гомоцистеин, фактор фон-виллебранд

Короткий адрес: https://sciup.org/143182962

IDR: 143182962 | УДК: 616.127-005.8, | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.2.CLIN.1

Текст научной статьи Особенности ишемической болезни сердца в когорте таджикских пациентов и состояния эндотелия сосудов при разных её клинических формах

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ ORIGINAL ARTICLE УДК 616.127–005.8, 612.172.1; 616–092; 611.018.74

Одной из главных и актуальных проблем здравоохранения в мировом масштабе можно назвать кардиоваскулярные заболевания, они являются одной из основных причин заболеваемости, зачастую приводят к инвалидности, смертности, значительно превышающих аналогичные показатели по другим заболеваниям, даже в государствах с высоким уровнем здравоохранения [1]. В Республике Таджикистан также отмечается неуклонный рост сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим особое внимание уделяется ишемической болезни сердца (ИБС) с её различными проявлениями – стабильная стенокардия напряжения (ССН), постинфарктный кардиосклероз, которые часто могут вызывать постоянную нетрудоспособность, вплоть до летального исхода [2]. Особого внимания заслуживает развитие инфаркта миокарда, являющегося одним из наиболее тяжёлых осложнений ишемиче- ской болезни сердца, вероятность данного заболевания с возрастом увеличивается [3]. Так, основываясь на данных, полученных от Республиканского центра медицинской статистики при Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и Республиканской научнотрудовой экспертной комиссии, в 2017 году заболеваемость ишемической болезнью сердца на 100 тысяч человек составила 255,7, при этом инвалидность получили 503 человека. Согласно анализу по показателям годовой «статической отчётности Республиканского кардиологического центра, в 2019 году было госпитализировано 52,6 % с диагнозом «ишемическая болезнь сердца». Соответственно, данная проблема, касающаяся ишемической болезни сердца для здравоохранения Таджикистана, является острой и актуальной. Ишемическая болезнь сердца – состояние дисфункции миокарда в хронической или острой форме, обусловленное относительным или абсолютным снижением артериального кровоснабжения миокарда, преимущественно связано с патологией структуры коронарных сосудов. Ишемическая болезнь сердца – одна из клинических форм атеротромбоза, которая включает процесс развития атеросклеротических бляшек и формирование на повреждённом эндотелии тромба вследствие каскадной коагуляции [4, 5]. Предполагается, что развитие сердечно-сосудистых осложнений происходит вследствие многочисленных сердечно-сосудистых факторов риска, влияющих на стенку сосуда [6]. В последние десятилетия существует большой интерес учёных-исследователей к изучению функционирования эндотелия при различных формах ишемической болезни сердца, а также у лиц с постинфарктным кардиосклерозом в качестве осложнения ИБС [7]. Нормальная функция эндотелия обеспечивает хорошее кровообращение, что является важным при ИБС. При этом в развитии атеросклероза и ишемии миокарда при всех клинических проявлениях ишемической болезни сердца важную роль играет повреждение эндотелия [8]. Согласно современным представлениям, одним из ключевых этапов в раннем развитии атеросклероза является дисфункция и повреждение сосудистого эндотелия, что ведёт к прогрессированию атеросклероза – основного субстрата развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Эндотелиальная дисфункция рассматривается как базовый механизм, лежащий в основе генеза и прогрессирования атерогенных кардиоваскулярных заболеваний [9].

При повреждении сосудистой стенки возможно развитие апоптоза клеток эндотелия, что далее влечёт за собой их отслаивание от сосудистой стенки. Дэсквамированные (слущенные) клетки, так называемые циркулирующие эндотелиальные клетки (ЦЭК), обнаруживаются в периферической крови. По сути, состояние эндотелия сосудов оценивается по наличию повышенных концентраций гомоцистеина, уровням метаболитов оксида азота, активности фактора фон-Виллебранда, а также по общему числу циркулирующих эндотелиальных клеток [10]. Несмотря на большое количество исследований в этой области, роль и связь некоторых чувствительных маркеров эндотелиальной дисфункции (ЭД) с клиническим течением различных форм ишемической болезни сердца до сих пор не определены.

Показатели, которые отражают функциональное состояние эндотелия, играют важную роль в прогностической и диагностической практике, поскольку эндотелиальная дисфункция представляет собой один из первых доклинических маркеров поражения сосудов. Выраженность эндотелиальной дисфункции связана с тяжестью течения кардиальной патологии. Именно поэтому детальное её изучение представляет безусловный клинический интерес и даёт возможность глубокого понимания её теоретических аспектов. В связи с тем, что инфаркт миокарда в основном лечится с применением современных дорогостоящих технологий и препаратов, разработка путей профилактики, своевременной диагностики и адекватного лечения данной патологии считаются актуальными до сегодняшнего времени.

Цель исследования: изучить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и маркеры дисфункции эндотелия у пациентов со стабильной стенокардией напряжения II-III функционального класса в сравнении с пациентами с постинфарктным кардиосклерозом.

Объект и методы

Проводимое исследование осуществлено с привлечением и обследованием 60 пациентов, которые имели различные формы ишемической болезни сердца: стабильная стенокардия напряжения II-III функционального класса (ФК) (I20.8 по МКБ-10) и постинфарктный кардиосклероз (I25.2 по МКБ-10); постинфарктный анамнез в среднем составлял 6,8 ± 3 года на основании классификации ВНОК от 2020 года, рекомендаций Европейского общества кардиологов от 2019 года, и 20 человек контрольной группы без ИБС. После того, как пациенты были определены, их разделили на три группы: в I группу (n = 20) были включены респонденты, не имеющие ИБС – контрольная группа; во II группу (n = 30) включены пациенты, имеющие стабильную стенокардию напряжения II и III ФК; в III группу (n = 30) – пациенты с постинфарктным кардиосклерозом (ПИК). Возраст пациентов основных групп находился в диапазоне 50–75 лет (средний возраст 62,6 ± 3,5 и 65,1 ± 3,6 года соответственно), лица контрольной группы по возрасту были близки к основной группе (средний возраст 62,7 ± 3,7 года).

При включении пациентов в исследование ориентировались на следующие критерии: возраст 50–70 лет, информированное согласие для участия в исследовании, имеющийся документально подтверждённый диагноз ишемической болезни сердца: ССН II-III ФК и постинфарктный кардиосклероз (диагноз устанавливался согласно имеющимся рекомендациям). Исключались из исследования пациенты с заболеваниями, которые по данным литературных источников, могут приводить к нарушениям обмена гомоцистеина и, как следствие, к повышению концентрации гомоцистеина (ГЦ) плазмы крови: онкологические заболевания, В12-дефицитная анемия, псориаз, лейкоз, инсульт, хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, системная красная волчанка. Кроме того, из исследования исключались пациенты, у которых возраст составлял моложе 50 лет и свыше 75 лет, а также отказавшиеся участвовать в исследовании. Данное исследование одобрил Локальный этический комитет ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» (на основании выписки из протокола № 6 от 16.06.2023 года).

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, были госпитализированы в ГУ «Республиканский клинический центр кардиологии» в отделение хронических болезней сердца и инфаркта миокарда, находящийся в городе Душанбе. Пилотное исследование проводилось в первые дни обращения пациентов в стационар, а повторное измерение показателей маркеров ЭД проводилось после двухнедельной терапии. Данные амбулаторных карт, историй болезни и лабораторных исследований заносились в разработанные структурированные карты.

Дисфункцию эндотелиальных клеток осуществляли путём определения концентрации в плазме крови гомоцистеина, через активность фактора фонВиллебранда и выявлением и подсчётом дэсквами-рованных эндотелиальных клеток (ДЭК), поскольку они считаются динамическим показателем повреждения эндотелия и его стимуляции.

В лаборатории кафедры патологической физиологии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» для определения в периферической крови содержание ДЭК нами был использован метод J. Hladovec (1978), усовершенствованный Н.Н. Петрищевым с соавт. (2001), так как данный метод более стандартизированный, информативный и чувствительный [11].

Для пересчёта числа циркулирующих эндоте-лиоцитов на 1 л крови с учётом отношения количества выявленных эндотелиоцитов к объёму камеры Горяева результат умножали на 104 кл./л. В среднем у взрослого человека количество ДЭК в норме находится в пределах (2,0–4,0)×104 кл./л плазмы.

С целью изучения и оценки гемореологической функции эндотелия, в Республиканском научном центре крови определяли активность фактора фонВиллебранда согласно методике З.С. Баркаган, А.П. Момота. В плазме крови нормальной активностью фактора фон-Виллебранда являются показатели в диапазоне от 50 до 150 %. Для выявления факторов, повреждающих эндотелий, уровень которых коррелирует с эндотелиальной дисфункцией, также в кровяной плазме нами определялся уровень гомоцистеина. Определения проведены в Лечебнодиагностическом институте «Ахвар-Ахват» с использованием современного медицинского оборудования «SIEMENS».

В образцах плазмы крови для определения содержания гомоцистеина использовали метод имму-ноферментного анализа с комплектом реагентов Homocysteine FS (DyaSis), анализ проводили с ис- пользованием автоматического биохимического анализатора SIEMENS IMMULITE 2000 XPi. Референсными значениями ГЦ для мужчин являются 5,0–15,0 мкмоль/л, для женщин – 5,0–12,0 мкмоль/л. При увеличении содержания ГЦ более 15,0 мкмоль/л диагностируется гипергомоцистеинемия (ГГЦ). Степень ГГЦ считается умеренной при содержании в кровяной плазме ГЦ от 15,0 до 30,0 мкмоль/л, промежуточная или средняя степень – диагностируется при содержании ГЦ от 30,0 до 100,0 мкмоль/л, при тяжёлой степени ГГЦ содержание ГЦ составляет более 100,0 мкмоль/л.

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью программы Statistica 10.0 (StatSoft, США). Количественные значения представлены в виде средней величины и стандартной ошибки, качественные значения приводятся в процентах и абсолютных значениях. Количественные показатели независимых групп сравнивались попарно с помощью U-критерия Манна – Уитни, а аналогичные показатели зависимых групп – с помощью Т-критерия Вилкоксона. Множественные сравнения количественных показателей осуществлены с использованием Н-критерия Крускала – Уоллиса. При сравнении качественных показателей двух независимых групп использовали критерий χ 2, включающий точный критерий Фишера и поправку Йетса. Для корреляционного анализа был использован метод Спирмена. Для множественных сравнений использовался Q-критерий Кохрена. При р < 0,05 различия принимались как статически значимые.

Результаты

У большинства пациентов, госпитализированных с диагнозом ИБС, выявляются различные факторы риска - к ним отнесены сочетание основного заболевания и артериальной гипертензии; осложнения, вызванные ИБС (ХСН), длительность болезни, возрастные категории пациентов, которые обобщены в таблице 2.

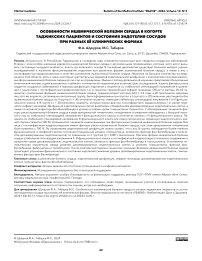

Частота заболеваемости женщин ССН II ФК была в два раза больше, чем мужчин (68,42 % и 31,58 % соответственно). А ССН III ФК по половому различию в зависимости от частоты встречаемости были чуть больше у мужчин (54,54 % и 45,46 % соответственно). Средний возраст пациентов был больше по сравнению с респондентами ССН без перенесённого инфаркта миокарда в анамнезе. Большинство лиц III группы (более 53,3 %) имели минимум 4 и более факторов риска развития ИБС (рис. 1).

Таблица 1. Терапия, получаемая обследованными пациентами в кардиоотделении

Table 1. Therapy received by the examined patients in cardiology

ИБС Количество пациентов

|

8-блокаторы |

Нитраты |

Ингибиторы АПФ |

Статины |

Антагонист Са2+ |

Диуретик |

Анти-агреганты |

|

|

ССН-ФК II (n = 19) |

19 (100 %) |

17 (89,4 %) |

15 (78,9 %) |

14 (73,6 %) |

12 (63,15 %) |

16 (84,2 %) |

17 (89,4 %) |

|

ССН-ФК III (n = 11) |

11 (100 %) |

10 (90,9 %) |

11 (100 %) |

8 (72,7 %) |

9 (81,81 %) |

10 (90,90 %) |

10 (90,90 %) |

|

ПИК (n = 30) |

30 (100 %) |

23 (76,6 %) |

27 (90 %) |

25 (83,3 %) |

24 (80 %) |

24(80 %) |

30 (100 %) |

Таблица 2. Клинико-демографическая характеристика обследованных пациентов с ИБС

Table 2. Clinical and demographic characteristics of the examined patients with coronary heart disease

|

Показатели |

ИБС: ССН II ФК (n = 19) |

ИБС: ССН III ФК (n = 11) |

ИБС: постинфарктный кардиосклероз (n = 30) |

p |

|

|

Средний возраст |

62,4 ± 4,1 |

63,0 ± 2,9 |

65,1 ± 3,6 |

> 0,05* |

|

|

Пол |

жен. |

13 (68,42 %) |

11 (36,7 %) |

11 (36,7 %) |

_ > 0,05 _ |

|

муж. |

6 (31,58 %) |

19 (63,3 %) |

19 (63,3 %) |

> 0,05 |

|

|

Давность заболевания |

7,47 ± 3,7 |

9 ± 4,0 |

10,3 ± 2,1 |

> 0,05* |

|

|

Сочетание ИБС и АГ |

17 (89,47 %) |

11 (100,0 %) |

30 (100,0 %) |

> 0,05 |

|

|

Гиперхолестеринемия |

9 (47,36 %) |

2 (18,18 %) |

10 (33,33 %) |

> 0,05 |

|

|

ИМТ |

33,74 ± 2,3 |

31,82 ± 1,5 |

30,6 ± 2,6 |

> 0,05* |

|

|

Ожирение |

I-II |

10 (52,63 %) |

17 (56,67 %) |

11 (36,7 %) |

> 0,05 |

|

III |

3 (15,78 %) |

1 (3,33 %) |

19 (63,3 %) |

> 0,05 |

|

|

ХСН I-II |

13 (68,42 %) |

11 (100,0 %) |

30 (100 %) |

> 0,05 |

|

|

Место проживания |

город |

7 (36,84 %) |

14 (46,7 %) |

14 (46,7 %) |

_ > 0,05 _ |

|

село |

12 (63,16 %) |

16 (53,3 %) |

16 (53,3 %) |

> 0,05 |

|

Примечание: р - статистическая значимость различий значений между группами (согласно точному критерию Фишера, *согласно U-критерия Манна - Уитни).

Рисунок 1. Факторы риска развития и прогрессирования ИБС у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом

Figure 1. Risk factors for the development and progression of coronary heart disease in patients with postinfarction cardiosclerosis

Продолжительность АГ у всех пациентов была более 5 лет: больше 10 лет наблюдалась у 60 %, от 5 до 10 лет - у 40 %.

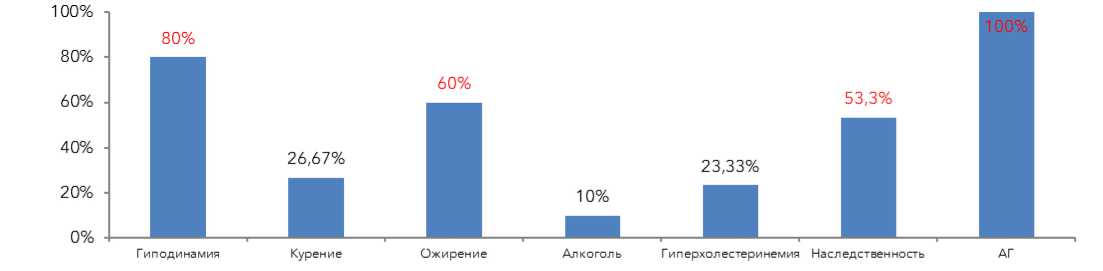

Для оценки у всех обследованных состояния плазменного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, сосудистого эндотелия нами были определены их маркеры на чувствительность, результаты обобщены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели маркеров эндотелиальной дисфункции, у обследованных групп до и после лечения Table 3. Indicators of markers of endothelial dysfunction in the examined groups before and after treatment

|

Показатель |

I группа |

II группа |

III группа |

р 1 |

||

|

Контроль (n = 20) |

ИБС: ССН II ФК (n = 19) |

ИБС: ССН III ФК (n = 11) |

ИБС: ПИК (n = 30) |

|||

|

до |

3,9 ± 0,9 |

10,1 ± 1,9 *** |

11,5 ± 2,3 *** |

13,1 ± 1,8 *** |

< 0,001 >0,05_ |

|

|

ДЭК, 104/л |

после |

7,7 ± 2,0 *** |

8,0 ± 1,8 *** |

8,5 ± 1,4 *** |

||

|

р 2 |

< 0,001 |

< 0,001 |

< 0,001 |

|||

|

Фон-Виллебранд, % |

до |

87,0 ± 4,5 |

120,4 ± 3,9 *** |

131,3 ± 2,1 *** |

143,1 ± 5,6 *** |

< 0,05 > 0,05 |

|

после |

101,3 ± 2,9 *** |

105,2 ± 3,6 *** |

107,4 ± 5,0 *** |

|||

|

р 2 |

< 0,01 |

< 0,01 |

< 0,001 |

|||

|

Гомоцистеин, мкмоль/л |

до |

7,9 ± 1,4 |

25,5 ± 4,0 *** |

25,7 ± 3,7 *** |

29,2 ± 3,6 *** |

> 0,05 < 0,05 |

|

после |

21,3 ± 3,4 *** |

23,0 ± 3,9 *** |

15,6 ± 2,5 *** |

|||

|

р 2 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,001 |

|||

|

Фибриноген, г/л |

до |

2,8 ± 0,8 |

4,2 ± 0,5 *** |

4,7 ± 0,4 *** |

4,1 ± 0,9 *** |

< 0,05 > 0,05 |

|

после |

4,0 ± 0,3 ** |

4,4 ± 0,4 ** |

4,0 ± 0,8 ** |

|||

|

р 2 |

< 0,05 |

< 0,05 |

< 0,05 |

|||

|

Тромбоциты, 109/л |

до |

224,5 ± 7,2 |

270,6 ± 7,5 *** |

258,5 ± 7,3 *** |

285,1 ± 6,9 *** |

> 0,05 > 0,05 |

|

после |

241,5 ± 6,8 *** |

244,5 ± 6,2 *** |

247,2 ± 7,4 * |

|||

|

р 2 |

< 0,001 |

< 0,001 |

< 0,001 |

|||

Примечание: р 1 - статистическая значимость различий значений между группами больных; *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 - сравнительно со значениями больных контрольной группы (согласно U-критерия Манна-Уитни); р2 - статистическая значимость различий значений до и после лечения (согласно Т-критерия Вилкоксона).

Показано, что пациенты, имеющие различные формы ИБС, также страдают повреждением эндотелия в виде увеличения числа дэсквамированных эндотелиальных клеток в крови. Как показано в таблице 3, уровень ДЭК статически достоверно выше во всех основных группах (соответственно, в среднем 10,7 ± 1,8×10⁴/л и 13,1 ± 1,8×10⁴/л при р < 0,001) в сравнении со здоровыми добровольцами (3,9 ± 0,9×10⁴/л, р < 0,001), что совпадает с данными литературных источников. При этом данный показатель отмечался более высоким у лиц III группы, которые ранее перенесли инфаркт миокарда, чем во II группе. Данный факт объясняется тем, что пациенты с постинфарктным кардиосклерозом перенесли заболевание более тяжело и имели в интиме сосудов более высокую степень деструктивных воспалительных процессов. Также исследованные группы пациентов были изучены и распределены по выраженности эндотелиальной дисфункции в зависимости от количества циркулирующих эндотелиальных клеток. Результаты обобщены в таблицу 4, из которой можно заключить, что III степень тяжести ЭД отмечается чаще у пациентов с диагнозом постинфарктного кардиосклероза, по сравнению с II группой (при р < 0,05), и напротив, у III группы реже отмечается II степень тяжести ЭД по сравнению со II группой (при р < 0,05). Как показали дальнейшие исследования, IV степень тяжести ЭД отмечается в группе пациентов, имеющих постинфарктный анамнез (10 %). В контрольной группе у 85 % обследованных не выявлено эндотелиальной дисфункции, но их показатели ДЭК находились на более высоком физиологическом уровне, что связано с наличием некоторых факторов риска, влияющих на сосудистый эндотелий.

Таблица 4. Распределение обследуемых групп по результатам ДЭК в зависимости от степени тяжести дисфункции эндотелия Table 4. Distribution of the examined groups according to the results of desquamated endothelial cells, depending on the severity of endothelial dysfunction

|

Степень тяжести ЭД |

ДЭК |

I группа |

II группа |

III группа |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

0 |

2–4 |

17 |

85 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

I |

5–6 |

3 |

15 |

2 |

6,67 |

0 |

0 |

|

II |

7–12 |

0 |

0 |

21 |

70 |

16 |

53,33 |

|

III |

13–18 |

0 |

0 |

7 |

23,33 |

11 |

36,67 |

|

IV |

19–25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

10 |

|

V |

> 25 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

Однако гипергомоцистеинемия является важным фактором проявления эндотелиальной дисфункции. ГГЦ – также независимый фактор риска атеросклеротического поражения периферических, церебральных и коронарных сосудов, развития венозных и артериальных тромбозов. Нами при исследовании выявлено также статически значимое повышение (р < 0,001) уровня гомоцистеина у пациентов со стабильной стенокардией напряжения (в среднем 25,6 ± 3,3 мкмоль/л) и ПИК (29,2 ± 3,63 мкмоль/л) во взаимосвязи с клиническим течением болезни в сравнении с контрольной группой (7,9 ± 1,43 мкмоль/л). У 70 % респондентов II группы отмечены умеренные степени ГГЦ, аналогичные значения отмечались и у 63,3 % лиц III группы, однако средняя степень ГГЦ выявлялась чаще в III группе, чем во II группе (соответственно 33,3 % и 23,3 %). При этом во всех группах не отмечалась тяжёлая степень ГГЦ. При симптомах ГГЦ отмечен рост активности всех компонентов гемостаза: коагуляционных и тромбоцитарных звеньев и сосудистой стенки [12].

В настоящее время известным фактом является то, что изменения, происходящие при гемостазе, являются не только следствием атеросклеротических процессов, но и принимают активное участие в развитии и прогрессировании атеропроцесса. В связи с этим определение и сравнение гемостатических показателей крови представляло определённый интерес. На рисунке 2 продемонстрировано вышесказанное. Активация системы гемостаза приводит к прогрессированию заболевания, повышению степени и зоны ишемии и развитию осложнений.

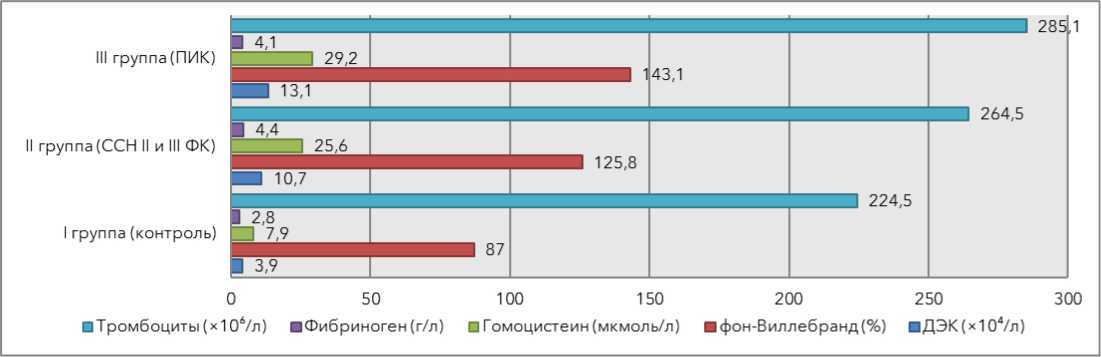

Поддержание функции эндотелия имеет важное значение для профилактики ишемической болезни сердца и укрепления кардиоваскулярного и кар-диометаболического здоровья. После двухнедельного стандартного лечения по результатам исследования можно сделать заключение, что во всех группах происходит статически значимое уменьшение уровня маркеров эндотелиальной дисфункции (концентрация гомоцистеина, фактора фонВиллебранда, ДЭК) по сравнению с контрольной группой здоровых добровольцев. Изучение маркеров системы гемостаза и эндотелиальной дисфункции выявило ряд изменений у респондентов, имеющих различные формы ИБС (рис. 3).

Рисунок 2. Сравнение показателей маркеров ЭД в обследованных группах до лечения

Figure 2. Comparison of indicators of markers of endothelial dysfunction in the examined groups before treatment

Рисунок 3. Сравнение показателей маркеров ЭД в обследованных группах после лечения

Figure 3. Comparison of indicators of markers of endothelial dysfunction in the examined groups after treatment

Как видно из диаграммы (рис. 3), количество ДЭК в среднем в процентных соотношениях интенсивнее снижается у пациентов III группы в отличие от II группы (35,1 % и 27,1 % соответственно), но не достигает показателей группы контроля. Видимо, это связано с умеренными истощениями эндотелиоци-тов в результате хронического воздействия патогенных факторов. Активность фактора фонВиллебранда, являющегося надёжным маркером эндотелиальной дисфункции при сердечнососудистых заболеваниях, также статически значимо уменьшается для двух основных групп в сравнении с контрольной группой (при р < 0,001), но между основными группами статических различий после лечения не обнаружено (р > 0,05). Средний уровень гомоцистеина после лечения тоже статически значимо снизился у обеих основных групп, но нами отмечено снижение концентрации гомоцистеина у пациентов III группы почти в два раза. Также нами не было выявлено статически значимого снижения концентрации фибриногена между группами (р > 0,05).

Итак, в нашем исследовании после лечения отмечены более высокие показатели данных параметров у пациентов II и III групп, в сравнении со здоровыми респондентами, которые являются статически значимыми (р < 0,001).

Данное исследование было ограничено относительно небольшим числом обследованных пациентов.

Обсуждение результатов

В настоящее время несомненным является поли-этиологический характер заболевания ишемической болезни сердца. У большинства пациентов, госпитализированных с диагнозом ИБС, выявляются различные факторы риска. Факторы риска ИБС в виде АГ, гиподинамия и ожирения наблюдались достаточно с большей частотой у пациентов со ССН II ФК, в отличие от лиц с III ФК. Но из-за длительности анамнеза, присутствия сопутствующих заболеваний и более старшего возраста пациенты со ССН III ФК все имели хроническую сердечную недостаточность разной степени тяжести (100 %). Большин- ство пациентов (более 60 %) имели минимум три фактора риска развития ИБС. Так, длительность течения АГ со ССН до 5 лет была отмечена у 13,33 % пациентов, от 5 до 10 лет - у 40 %, свыше 10 лет - у 46,67 %. Анализ полученных данных показал, что злоупотребление алкоголем, курение и гиподинамия чаще определились у респондентов со ССН по сравнению с респондентами III группы. Отличия в частоте факторов между группами статически незначимы (р > 0,05). У III группы пациентов был более длительный анамнез, но показатель индекса Кетле был меньше, чем у лиц со ССН. Анализ частоты встречаемости факторов риска показал, что малоподвижный образ жизни, артериальная гипертензия и отягощённая наследственность в отношение ишемической болезни сердца чаще определились у респондентов III группы, по сравнению с респондентами II группы. Отличия в частоте факторов между группами статически незначимы (р < 0,05). Реже всего отмечались сочетания злоупотребления алкоголем, курение и гиперхолестеринемии (ГХС), чаще всего встречались сочетания гиподинамии, ожирения и артериальной гипертензии. В контрольной группе также не выявлено ГГЦ. Отмечается положительная корреляция между уровнями гомоцистеина и другими маркерами эндотелиальной дисфункции, что подтверждает статус ГГЦ как «нового» независимого фактора в рисках развития предиктора ишемической болезни сердца и эндотелиальной дисфункции. Также мы выявили, что в целом происходит статистически значимое повышение их уровня в плазме крови, увеличивается активность фактора фон-Виллебранда, увеличиваются уровни тромбоцитов и фибриногена у наблюдаемых респондентов основных групп до начала лечения в сравнении с лицами контрольной группы (при р < 0,001). До начала лечения между группами не обнаружено статистически значимых различий в количествах тромбоцитов и концентрациях гомоцистеина. Однако установлена связь между клиническими проявлениями ИБС и уровнями указанных факторов в крови, что указывает на высокое значение эндотелиальной дисфункции в патогенезе ишемической болезни сердца.

Таким образом, можно констатировать, что по мере повышения класса тяжести стенокардии от II до III ФК вплоть до постинфарктного кардиосклероза различия показателей эндотелиальной дисфункции у обследованных пациентов выявлялись с высокой достоверностью (р < 0,05).

При проведении корреляционного анализа II группы получена прямая значимая связь между уровнем ДЭК и гомоцистеином (г = +0,62, р < 0,01), что говорит о взаимосвязи показателей, характеризующих функциональное состояние эндотелия. Кроме того, выявлены прямые корреляционные связи между уровнем ДЭК и показателями гемостаза: фактор фон-Виллебранд (г = +0,46, р < 0,001), фибриноген (г = +0,34, р < 0,001), тромбоциты (г = +0,31, р < 0,001). Выявленные связи между уровнем ДЭК и показателями гемостаза позволяют предположить зависимость функционального состояния эндотелия от гемореологического состояния крови. Проведённый корреляционный анализ в III группе показал наличие достоверных взаимосвязей между уровнем дэсквамированных эндотелиальных клеток и другими маркерами эндотелиальной дисфункции: гомоцистеин (г = +0,41, р < 0,001), фактор фон-Виллебранд (г = + 0,33, р < 0,01). Установлена также положительная корреляционная связь между уровнем ДЭК и концентрацией фибриногена (г = +0,35, р < 0,01), тромбоцитов (г = +0,29, р < 0,01). Эти данные свидетельствуют о роли эндотелия и гемостаза крови в патогенезе ишемической болезни сердца.

Увеличение показателей, полученных при анализе, и их корреляция с тяжестью стенокардии являются подтверждением участия сосудистого эндотелия в развитии и прогрессировании заболеваний в виде ишемической болезни сердца и её осложнений. Изучение этих показателей способствует выявлению прогрессирующего характера болезни и быстрому проведению адекватной медикаментозной коррекции изменений до того, как начнут развиваться осложнения.

Выводы

У пациентов со стабильной стенокардией напряжения II-III ФК и с постинфарктным кардиосклерозом отмечается повышенный уровень ДЭК, что подтверждает вовлечение эндотелия в патологический процесс. У пациентов с ПИК нарушение функции эндотелия более выражено, чем у лиц со ССН II-III ФК.

При различных формах ИБС показатель эндоте-лиемии положительно коррелирует с уровнем гомоцистеина, фактора фон-Виллебранда, фибриногена и тромбоцитов, которые при возрастании тяжести заболевания увеличиваются соответственно.

После комплексной терапии пациентов с разными формами ИБС происходит достоверное снижение уровней маркеров эндотелиальной дисфункции: ДЭК, фактора фон-Виллебранда и гомоцистеина, т.е. улучшается функциональное состояние эндотелия.

Список литературы Особенности ишемической болезни сердца в когорте таджикских пациентов и состояния эндотелия сосудов при разных её клинических формах

- Суфишоев Г., Одинаев Ф. И., Одинаев Ш. Ф. Структура инвалидности вследствие ишемической болезни сердца в Республике Таджикистан. Вестник Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 201 3;3:68-71. Sufishoev G., Odinaev F. I., Odinaev Sh. F. Structure of disability due to coronary heart disease in the Republic of Tajikistan. Bulletin of the All-Russian Society of Specialists in Medical and Social Expertise, Rehabilitation and Rehabilitation Industry. 2013;3:68-71. (In Russ).

- Шукуров Ф.А., Табаров М.С., Тоштемирова З.М., Ходжаева М.Х. Исследование состояния эндотелия сосудов при разных формах ишемической болезни сердца. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2023;13(4):94-101. Shukurov F.A., Tabarov M.S., Toshtemirova Z.M., Khodzhaeva M.K. Study of the state of th vascular endothelium in various forms of coronary heart disease. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH). 2023;13(4):94-101. (In Russ). https://doi.org/1 0.20340/vmi-rvz.2023.4.CLIN.12

- Мальчикова С.В., Трушникова Н.С., Казаковцева М.В., Максимчук-Колобова Н.С. Факторы сердечно-сосудистого риска, клинические проявления и тактика ведения инфаркта миокарда у пациентов старческого возраста и долгожителей в зависимости от гериатрического статуса. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2023;22(2):3376. Malchikova S.V., Trushnikova N.S., Kazakovtseva M.V., Maksimchuk-Kolobova N.S. Cardiovascular risk factors, clinical manifestations and management of myocardial infarction in elderly and long -living patients depending on geriatric status. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2023;22(2):3376. (In Russ). https://doi.org/10.15829/1728-8800-2023-3376

- Небиеридзе Д.В. Клиническое значение эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертензии. Медицинский консилиум. Кардиология и Системная гипертония. 2005;1:31-38. Nebieridze D.V. Clinical significance of endothelial dysfunction in arterial hypertension. Consilium Medicum, Cardiology Systemic hypertension. 2005;1:31-38. (In Russ).

- Шальнова С.А., Деев А.Д., Оганов Р.Г. Факторы, влияющие на смертность от сердечнососудистых заболеваний в российской популяции. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2005;4(1 ):4-9. Shalnova S.A., Deev A.D., Oganov R.G. Factors influencing cardiovascular mortality in Russian population. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2005;4(1):4-9. (In Russ).

- Никитина Н.М., Романова Т.А., Ребров А.П. Особенности суточного профиля артериальной ригидности у больных ревматоидным артритом с наличием и отсутствием артериальной гипертензии. Современная ревматология. 2017;11(3):64-71. Nikitina N.M., Romanova T.A., Rebrov A.P. The daily arterial stiffness profile in rheumatoid arthritis patients with and without hypertension. Modern Rheumatology Journal. 201 7;11(3):64-71. (In Russ). https://doi.org/10.14412/1996-7012-2017-3-64-71

- Пахтусов Н.Н., Юсупова А.О., Привалова Е.В., Хабарова Н.В., Беленков Ю.Н. Эндотелиальная дисфункция и воспаление у пациентов с ишемической болезнью сердца и необструктивным поражением коронарных артерий. Кардиология. 2021;61(1):52-58. Pakhtusov N.N., Iusupova A.O., Privalova E.V., Khabarova N.V., Belenkov Yu.N. Endothelial dysfunction and inflammation in patients with nonobstructive coronary arteries. Kardiologiia. 2021;61(1):52-58. (In Russ). https://doi.org/10.18087/cardio.2021.1.n1423

- Сайганов С.А. Эндотелиальная дисфункция и циркулирующие эндотелиальные клетки у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца. Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2018;10:27-32. Sayganov S.A. Endothelial dysfunction and circulating endothelial cells in patients with chronic ischemic heart disease. HERALD of NorthWestern State Medical University named after I.I. Mechnikov. 2018;10:27-32. (In Russ) https://doi.org/10.17816/mechnikov201810227-32

- Долгалев И.В., Самойлова Ю.Г., Максимова К.Ю., Иванова А.Ю., Матвеева М.В., Старовойтова Е.А., Кириллова Н.А., Федосенко С.В. Артериальная гипертензия и COVID-19 - современное состояние вопроса и перспективы. Артериальная гипертензия. 2023;29(6):557-567. Dolgalev I.V., Samoilova I.G., Maksimova K.Yu., Ivanova A.Yu., Matveeva M.V., Starovoytova E.A., Kirillova N.A., Fedos-enko S.V. Hypertension and COVID-19 - current state and prospects. "Arterial'naya Gipertenziya" ("Arterial Hypertension"). 2023;29(6):557-567. (In Russ) https://doi.org/10.18705/1607-419X-2023-29-6-557-567

- Захарьян Е.А., Агеева Е.С., Шрамко Ю.И., Малый К.Д., Гуртовая А.К., Ибрагимова Р.Э. Современные представления о диагностической роли биомаркеров эндотелиальной дисфункции и возможностях ее коррекции. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2022;11(4S):1 94-207. Zakharyan E.A., Ageeva E.S., Shramko Yu.I., Maly K.D., Gurtovaya A.K., Ibragimova R.E. Modern ideas about the diagnostic role of biomarkers of endothelial dysfunction and the possibilities of its correction. Complex problems of cardiovascular diseases. 2022;11(4S):194-207. (In Russ) https://doi.org/10.17802/2306-1 278-2022-11-4S-194-207

- Васина Л.В., Петрищев Н.Н., Власов Т.Д. Эндотелиальная дисфункция и ее основные маркеры. Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2017;16(1):4-15. Vasina L.V., Petrishchev N.N., Vlasov T.D. Markers of endothelial dysfunction. Regional blood circulation and microcirculation. 2017;16(1):4-15. (In Russ). https://doi.org/10.24884/1682-6655-201 7-16-1-4-15

- Корымасов У.А., Кривощеков Е.П., Казанцев А.В., Прибытков Д.Л., Золотарев П.Н. Изучение маркеров системы гемостаза и дисфункции эндотелия при прогрессирующем течении облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей. Вестник медицинского института «Реавиз». 2020;(3):138-145.Korymasov E.A., Krivoshchekov E.P., Kazantsev A.V., Pribytkov D.L., Zolotarev P.N. Assessment of markers of hemostasis and endothelial dysfunction in patients with progressive obliterating lower limb atherosclerosis. Bulletin of the Medical Institute "REAVIZ" (REHABILITATION, DOCTOR AND HEALTH). 2020;(3):138-145. (In Russ)