Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья

Автор: Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения керамики эпохи раннего железа и Средневековья из Томского и Нарымского Приобья в рамках историко-культурного подхода. Основная задача - выявление специфики культурных традиций в отборе исходного сырья, подготовке формовочных масс, местных и неместных традиций и зависимости традиций от ландшафтных зон. Установлено, что древнее население Томского Приобья, в отличие от Нарымского, предпочитало слабо- и неожелезненные пластичные глины. Среднеожелезненные глины гончары применяли редко. Керамика из такого сырья нередко имеет и другие необычные черты, что, как правило, свидетельствует о контактах населения. Возможно, посуда из среднеожелезненных глин была изготовлена пришлым населением. Анализ рецептов формовочных масс показал, что в Томском Приобье использование дресвы является местной традицией. Применение шамота - это принесенная традиция. В Нарымском Приобье местной традицией является добавление шамота. Смешение навыков, а, следовательно, контактов населения в Томском и Нарымском Приобье, отражают рецепты, с двумя минеральными примесями - дресвой и шамотом. Рецепт глина + органика редко встречается на обеих территориях и только в памятниках раннего железного века. Видимо, он связан с группой населения, которая могла отличаться и другими чертами, однако на исследуемых памятниках была немногочисленной. В целом выявлены отличия в выборе исходного сырья и подготовке формовочных масс в керамике двух регионов. Кроме того, прослежена тенденция в выборе минеральных примесей в зависимости от доступности камня, пригодного для добавления в формовочные массы. Древние гончары Томского Приобья, где имеются выходы камня, как в горных и предгорных районах Алтая, предпочитали добавлять камень, а в равнинных районах Алтая и Нарымского Приобья, где камня поблизости не было, добавляли шамот.

Керамика, исходное сырье, формовочные массы, томское и нарымское приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145593

IDR: 145145593 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.607-613

Текст научной статьи Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья

В рамках историко-культурного подхода проводится изучение разновременной керамики с территории Алтая, Казахстана, Томского и Нарымско-го Приобья и др. [Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012; Степанова, 2010, 2015; Ломан, 1993; Рахимжа-нова, 2018; и др.]. Обобщение результатов подобных исследований керамики с Алтая и некоторых других регионов позволило сделать ряд выводов, имеющих значение как для отдельных археологических памятников и культур, так и в целом. Например, прослежена зависимость в выборе минеральных примесей от ландшафтных характеристик (горная, предгорная, равнинная) территорий, выявлены особенности исходного сырья, характерные для горных районов [Степанова, 2017]. Изучение технологии изготовления керамики из Томского и Нарымского Приобья по методике А.А. Бобринского начато сравнительно недавно [Рыбаков, Степанова, 2013, 2017; Степанова, Рыбаков, 2016; Плетнева, Степанова, 2018; Степанова, Боброва, 2018а, б]. Тем не менее исследованное количество сосудов позволяет провести предварительное обобщение результатов и сделать ряд выводов относительно исходного сырья и состава формовочных масс.

Томское Приобье по физико-географическим характеристикам отличается от Верхнего Приобья, горных и предгорных районов Алтая. Томское Приобье расположено в лесостепной зоне на стыке двух крупных природно-географических поясов. Характеризуется расчлененным рельефом с абсолютными высотами от 69 до 250 м. Долина реки Томи образует до семи террас. Практически везде в основании террас имеется обломочный материал, состоящий из гальки, гравия, реже валунов с разнозернистым песком, представляющим собой отложения руслового типа [Парначев В.П., Парначев С.В., 2010, с. 53]. На малых реках в правобережье Томи также имеются редкие скальные выходы [Там же, с. 5]. Характерной особенностью р. Томи является крутой правый берег, где высокая третья и четвертая террасы подходят близко к реке. Именно здесь расположено большинство известных памятников археологии раннего железного века региона (поселения Шеломок I–III, Самусь II, Кижирово II, 608

Аникино I). В левобережье их значительно меньше (городище Тимирязево III). Отдельную группу памятников представляют самые северные из них: городище Мурашка и поселение Мурашка IV, которые расположены на боровых гривах в устье р. Шишкобойка. Некоторые памятники, например Шеломок I, II, находятся на близком расстоянии относительно один от другого. Максимальное расстояние между наиболее удаленными памятниками не более 80 км (Мурашка–Шеломок).

Нарымское Приобье занимает центральную таежную часть западносибирской равнины. По своим геоморфологическим характеристикам оно значительно отличается от Томского и представляет собой относительно ровную сильно заболоченную равнину. Абсолютные высоты колеблются от 56 до 160 м. Реки Нарымского Приобья принадлежат к типу равнинных, таежных, и крайне бедны камнем. Памятники археологии раннего железного века здесь в основном расположены вблизи небольших речных систем.

При исследовании древней керамики из Томского и Нарымского Приобья в рамках историкокультурного подхода по методике А.А. Бобринского целью было выявление специфики исходного сырья и подготовки формовочных масс. Рассматривались вопросы выделения культурных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс, признаки смешения традиций. С помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 и Stemi-2000-С изучались изломы и поверхности образцов. При исследовании особенностей исходного сырья устанавливалась степень ожелезненно-сти глин, характер содержащихся в них примесей, использование одной или двух глин. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окислительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. Всего было исследовано 496 образцов от разных сосудов с 22 памятников. Основное количество изученных сосудов (398 экз.) происходит из Томского Приобья. Серия образцов из Нарымского Приобья меньше, но тем не менее позволяет провести предварительное обобщение результатов исследований.

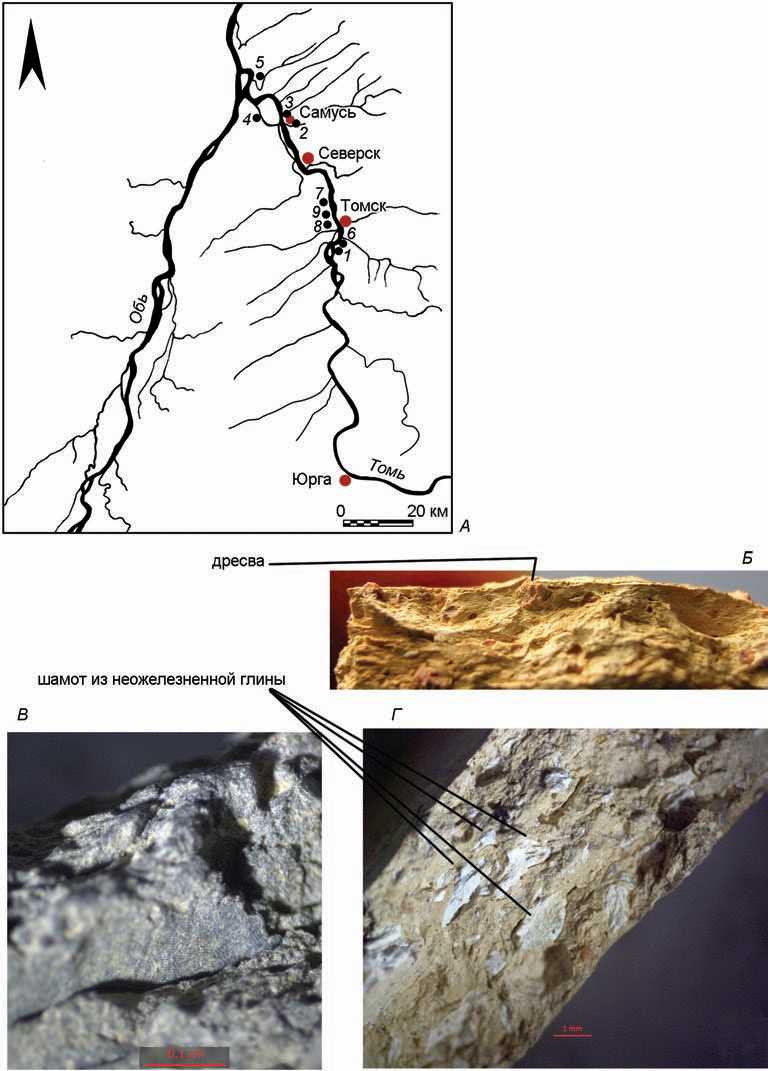

Томское Приобье. Изучена разновременная керамика с 13 памятников (см. рисунок ). Основное количество сосудов относится к шеломокской культуре (VI–IV вв. до н.э.) и томскому варианту кулайской культурно-исторической общности (КИО) (конец IV в. до н.э. – IV в. н.э.) и эпохе Средневековья (IX и XVII вв.).

В результате исследований установлено, что глиняную посуду изготавливали из качественно разных глин – ожелезненных и неожелезненных. Преобладают сосуды из неожелезненного и слабо-ожелезненного сырья, которые обнаружены на всех памятниках. Суммарно керамика из таких глин составляет от 67 % (Тоянов городок) до 100 % (Са-

Расположение памятников в Томском Приобье ( А ); дресва в ожелезненном сырье ( Б ); отпечатки чешуи рыбы в формовочной массе сосуда ( В ); неожелезненный шамот в слабоожелезненной глине ( Г ).

1 – пос. Шеломок I–III; 2 – пос. Самусь II; 3 – пос. Кижирово II; 4 – городище Рюзаково (Духовое), пос. Рюзаково (Духовое); 5 – городище Мурашка, пос. Мурашка IV; 6 – пос. Аникино I; 7 – городище Тимирязево III; 8 – Кисловский комплекс археологических памятников; 9 – городище Тоянов городок.

мусь II, Кисловские поселения), но в основном 75–88 % (см. таблицу ). Среднеожелезненное сырье использовалось реже, оно выявлено на девяти памятниках. Сосудов из таких глин от 8 до 33 %. Больше всего их найдено на поселениях Шеломок I, Кижирово II, Аникино I (25–28,5 %) и Тоянов городок (33 %). Сильноожелезненное сырье встречается как исключение, всего на двух памятниках – поселении Шеломок II и Городище Мурашка (6 и 4 %). Отметим, что на обоих памятниках изучены значительные серии образцов, на Шеломке II, например, 135 сосудов, что подчеркивает необычность глиняной посуды из такого сырья.

Использовали преимущественно пластичные глины, в которых естественный песок (диаметр частиц от 0,3 мм и больше), как правило, отсутствует или его примесь минимальна (1–2 фракции на 1 см2). Обычно это кварцевый песок. Редко встречается и такая естественная примесь, как бурый железняк. По исходному сырью выделяется коллекция из Тоянова городка, где всего 17 % сосудов изготовлено из пластичного сырья, в то время как на остальных памятниках керамики из таких глин от 80 до 100 %. Посуда из средне- и низкопластичного сырья выявлена на семи памятниках, составляет от 1,5 до 20 % и только на Тояновом городке – 83 %. К этой категории сырья относятся глины, в которых зафиксирован кварцевый песок (диаметр частиц обычно от 0,3 до 1,0 мм) в концентрации от 1 : 4–5 до 1 : 1. Особо отметим, что в формовочных массах сосудов с разных памятников иногда прослеживаются отпечатки чешуи рыб (см. рисунок, В).

Зафиксировано восемь рецептов формовочных масс, которые по минеральным примесям можно объединить в четыре группы: 1) с добавлением дресвы (дробленого камня) (см. рисунок, Б ); 2) с шамотом (см. рисунок, Г) ; 3) с применением дресвы и шамота одновременно; 4) без искусственно введенных минеральных примесей.

Почти на всех памятниках преобладает рецепт глина + дресва + органика (от 40 до 100 %). Выделяется коллекция из Тоянова городка, где основной рецепт глина + дресва (67 %). На двух памятниках выявлен рецепт глина ожелезненная + глина неоже-лезненная + дресва + органика (4 и 3 %). Рецепт глина + шамот + органика зафиксирован на пяти памятниках. Такая посуда составляет, в основном, по 4 %, за исключением двух памятников, с которых исследована незначительная серия сосудов (до 20 %). Рецепты, отражающие смешение культурных традиций (глина + глина + дресва + шамот +

Характеристика исходного сырья с памятников Томского Приобья

|

Памятник |

Период, культура |

Пластичность сырья |

Ожелезненность сырья |

|||||

|

пластичное |

средне-пластичное |

низко-пластичное |

сильно-ожелез-ненное |

средне-ожелез-ненное |

слабоо-желез-ненное |

неоже-лезнен-ное |

||

|

Шеломок II |

VI–IV вв. до н.э., ше-ломокская культура |

98,5 |

1,5 |

— |

6 |

12 |

3 |

79 |

|

Шеломок I |

83 |

8,5 |

8,5 |

— |

25 |

58 |

17 |

|

|

Самусь II |

80 |

– |

20 |

– |

80 |

20 |

||

|

Кижирово II |

VI–IV вв. до н.э., ше-ломокская культура, конец IV в. до н.э. – II в. н.э., томский вариант кулайской КИО |

100 |

– |

– |

– |

25 |

75 |

– |

|

Рюзаковский комплекс |

Конец IV – II в. до н.э., томский вариант кулайской КИО |

98 |

– |

2 |

– |

7 |

7 |

86 |

|

Мурашка, Мурашка IV |

I в. до н.э. – II в. н.э., томский вариант кулайской КИО |

87,5 |

8,3 |

4,2 |

4,2 |

8,3 |

33,5 |

54 |

|

Аникино I |

III–IV вв. н.э., томский вариант кулайской КИО |

94 |

3 |

3 |

– |

28,5 |

23 |

48,5 |

|

Тимирязево III |

IV в. н.э., томский вариант кулайской КИО |

100 |

– |

– |

– |

14 |

43 |

43 |

|

Кисловские поселения |

IX в. |

100 |

– |

– |

– |

– |

– |

100 |

|

Тоянов городок |

XVII в. |

17 |

83 |

– |

– |

33 |

67 |

– |

+ органика, глина + дресва + шамот + органика, глина + дресва + шамот), выявлены на семи памятниках. Они составляют от 5 до 8,5 %. Выделяется поселение Шеломок II, где в общей сложности такой посуды 23 %. К числу необычных относится рецепт глина + органика. Он зафиксирован на трех памятниках (от 3 до 8,5 %).

Нарымское Приобье. Проведен анализ исходного сырья и формовочных масс с девяти памятников эпохи раннего железного века (V–III вв. до н.э.), развитого и позднего Средневековья (X–XIV вв. и XV–XVII вв.). Выявлены особенности при изготовлении керамики на двух ступенях производственного процесса, характерные для археологических памятников разных периодов [Степанова, Боброва, 2018а, б]. В целом для этого региона более характерно использование ожелезненного сырья, неожелезненные глины зафиксированы на двух памятниках: городище Чонджа и поселении Ти-скинское. В целом керамика из слабо- и неожелез-ненного сырья преобладает на городище Чонджа (до 56 %) и Тискинском поселении (до 90 %). Однако это исключение.

Выявлено пять рецептов составления формовочных масс, которые по использованию минеральных примесей можно объединить в четыре группы: 1) с добавлением в формовочные массы шамота; 2) дресвы; 3) с добавлением дресвы и шамота одновременно; 4) без искусственно введенных минеральных примесей. В формовочных массах иногда встречаются отпечатки чешуи рыб. Из минеральных примесей древние гончары предпочитали шамот, дресва зафиксирована на двух памятниках, на трех отмечено смешение традиций в использовании минеральных примесей (шамот + дресва). В целом сосудов, в формовочные массы которых добавлена дресва, совсем мало.

Суммируя полученные данные по изучению исходного сырья и формовочных масс, отметим, что древнее население Томского Приобья, в отличие от Нарымского, предпочитало слабо- и неоже-лезненные пластичные глины. Им были известны среднеожелезненные глины, однако гончары применяли их редко. В ряде случаев для сырья средней ожелезненности отмечен и другой необычный признак – низкая пластичность. Керамика из таких глин нередко имеет необычные черты и по другим признакам, в т.ч. в орнаментации, что в большинстве случаев свидетельствует о контактах населения. Возможно, посуда из среднеожелез-ненных глин была изготовлена пришлым населением или была неместной на памятниках. Отметим, что обычно гончары с соседних территорий, в частности Алтая, Казахстана и других территорий, использовали среднеожелезненное сырье, а слабо- и неожелезненное, напротив, применяли редко [Степанова, 2010, 2015, 2017; Ломан, 1993; Рахимжанова, 2018]. В настоящее время сложно сказать, почему древние гончары Томского Приобья редко применяли среднеожелезненные глины. Это может быть связано как с меньшей доступностью таких глин, так и со сложившимися традициями.

Как видно из анализа рецептов формовочных масс, в Томском Приобье предпочитали дробить камень для добавления его в формовочные массы. В основном использовали граниты с преобладанием прозрачного и белого кварца, однако на многих памятниках изредка встречается керамика, для изготовления которой применяли граниты с красным или розовым кварцем. Такие сосуды необычны для большинства коллекций. В целом использование дробленого камня для изготовления глиняной посуды в Томском Приобье является местной традицией. Применение шамота – это принесенная традиция, т.к. она не характерна для изученных коллекций. В Нарымском Приобье, напротив, добавление шамота является местной традицией. Смешение традиций, а, следовательно, контакты населения, фиксируется как в Томском, так и На-рымском Приобье, т.к. при изготовлении керамики одновременно использовали дресву и шамот. Совсем необычный рецепт глина + органика редко встречается на обеих территориях и только в памятниках раннего железного века. Видимо, он связан с группой населения, которая могла отличаться и другими чертами, однако на исследуемых памятниках была немногочисленной.

Таким образом, в ходе исследования не только выявлены культурные традиции в выборе исходного сырья и подготовке формовочных масс у населения Томского и Нарымского Приобья, но и прослежена тенденция в выборе минеральных примесей в зависимости от доступности камня, пригодного для добавления в формовочные массы при изготовлении глиняной посуды. Древние гончары Томского Приобья, где имеются выходы камня, также как горных и предгорных районов Алтая, предпочитали добавлять камень, а в равнинных районах Алтая и Нарымского Приобья, где камня поблизости не было, добавляли шамот. Дальнейшие исследования керамики очень перспективны.

Исследование выполнено в рамках госзадания № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях» и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности Томского государственного университета.

Список литературы Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского и Нарымского Приобья

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. – М.: Наука, 1978. –272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. – Самара: Изд-во Сам. гос. пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Ломан В.Г. Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II-го тыс. до н.э.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 1993. – 31 с.

- Парначев В.П., Парначев С.В. Геология и полезные ископаемые окрестностей города Томска. Материалы к полевой геологической экскурсии. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2010. – 141 с.

- Плетнева Л.М., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики с поселения Шеломок II // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. – 2018. – № 3 (21). – С. 107–117. – DOI: 10.23951/2307-6119-2018-3-107-117.

- Рахимжанова С.Ж. Керамические традиции в эпоху энеолита – ранней бронзы на территории степного Обь-Иртышского междуречья: автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Барнаул, 2018. – 25 с.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 2 (22). – С. 86–90.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики памятников кулайской культурно-исторической общности из Томского и Нарымского Приобья // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2017. – Вып. 49. – С. 56–63. – DOI: 10.17223/19988613/49/9.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. – М.: ИА РАН, 2010. – С. 117–125.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самарский науч. вестн. – 2015. – № 4 (13). – С. 90–95.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита – раннего железного века) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 401–404.

- Степанова Н.Ф., Боброва А.И. Особенности исходного сырья и состава формовочных масс керамических комплексов из Томского Приобья // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018а. – Т. XXIV. – С. 324–328. – DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.324-328.

- Степанова Н.Ф., Боброва А.И. Первые результаты технико-технологического анализа керамики из Нарымского Приобья (по материалам из фондов Томского областного краеведческого музея) // Человек и Север: антропология, археология, экология: мат-лы всерос. науч. конф., г. Тюмень, 2–6 апреля 2018 г. – Тюмень: Тюм. науч. центр СО РАН, 2018б. – Вып. 4. – С. 224–228.

- Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю. Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 420–423.

- Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. – М.: ИА РАН, 2012. – 384 с.