Особенности исходного сырья и состава формовочных масс керамических комплексов из Томского Приобья

Автор: Степанова Н.Ф., Боброва А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения керамики эпохи раннего железа и Средневековья из Томского Приобья в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского. Основная задача - выявление специфики культурных традиций в отборе исходного сырья, подготовке формовочных масс, местных и неместных традиций. Установлено, что в эпоху железа в Томском Приобье гончары изготавливали керамику из качественно разного сырья: ожелезненных и неожелезненных глин. На всех изученных памятниках основной минеральной примесью, которую вводили искусственно в формовочные массы, была дресва. Отмечено незначительное смешение навыков в использовании минеральных примесей, что связано с контактами с новым населением. Широкое применение неожелезненных глин - особенность керамических комплексов из Томского Приобья.

Керамика, исходное сырье, формовочные массы, культурная традиция, городища, могильник, томское приобье

Короткий адрес: https://sciup.org/145145541

IDR: 145145541 | УДК: 903.023 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.324-328

Текст научной статьи Особенности исходного сырья и состава формовочных масс керамических комплексов из Томского Приобья

Керамика – один из важнейших источников информации о древнем населении, значение которого сложно переоценить. Особенно важны результаты исследований, выполненных по одной методике. Изучение керамики из Томского Приобья в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского только начинаются [Бобринский, 1978; 1999]. Изучены материалы девяти разновременных памятников, в общей сложности 153 образца [Рыбаков, Степанова, 2013; 2017].

В данной работе представлены предварительные результаты технико-технологического анализа керамики с девяти памятников из Томского Приобья, различающихся хронологически: ранний железный век (V–III вв. до н.э.); раннее Средневековье (вторая половина I тыс.); позднее Средневековье (XVII в.). Основная задача в исследовании сводилась к выявлению специфики культурных традиций в отборе исходного сырья и подготовке формовочных масс. Рассматривались вопросы:

выделение культурных традиций в навыках отбора исходного сырья, подготовки формовочных масс; выявление местных и неместных традиций в навыках отбора глины и подготовки формовочных масс; определение признаков смешения традиций. Исследования изломов и поверхностей образцов проводились с помощью бинокулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С. При изучении исходного сырья устанавливалась степень ожелезнен-ности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, использования одной или двух глин. В общей сложности исследовано 82 образца до- полнительно обожженных в муфельной печи при температуре 850º С, и 15 образцов, которые не нагревались дополнительно и не имели свежих изломов.

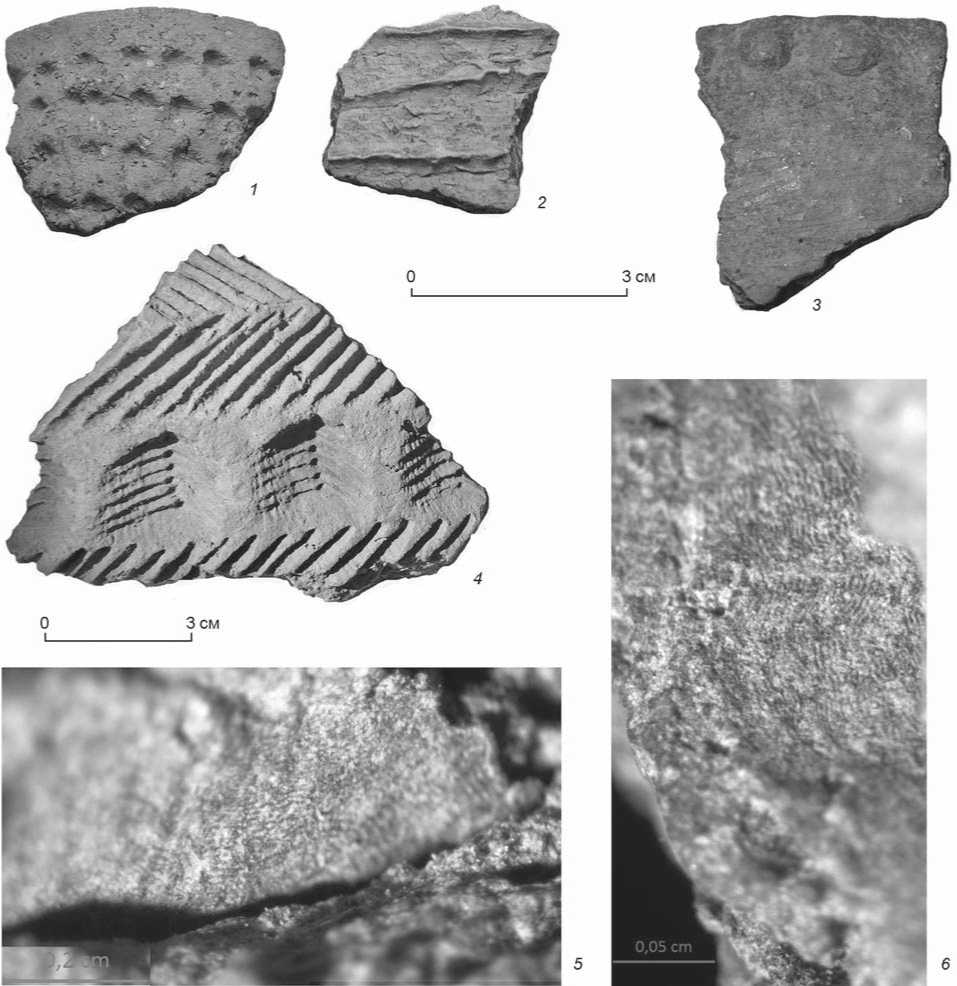

Городище Тимирязево III , ранний железный век [Ожередов, Яковлев, 1993]. Исследовано 12 образцов от разных сосудов (см. рисунок , 1, 3 ). Исходное сырье происходит из нескольких источников и различается по ожелезненно сти и пластично сти. Использовались преимущественно пластичные и неожелезненные глины. Слабоо-железненное сырье составляет 42 %, неожелез-

Фрагменты керамики с памятников Томского Приобья ( 1–4 ) и отпечаток чешуи рыбы на одном из фрагментов керамики ( 5, 6 ).

1 , 3 , 5, 6 – городище Тимирязево III; 2 – Кисловское поселение; 4 – Тоянов городок.

ненное – 58 %, пластичное – 92 %, среднепластичное – 8 %. Из естественных примесей в 17 % образцов отмечен бурый железняк. В одном образце выявлен отпечаток чешуи рыбы (см. рисунок , 5 ). Зафиксирован один рецепт: глина + дресва + органика. Частицы дресвы различаются размерами, в основном до 3 мм, но имеются три изделия с мелкой дресвой (до 1 мм). Отмечаются различия в концентрации дресвы: от 1:3 до 1:4, в одном сосуде выше – 1:2–3. Прослежены, с одной стороны, устойчивые традиции как в выборе исходного сырья, так и составлении формовочных масс, а с другой, незначительные различия в подготовке формовочных масс и выборе исходного сырья позволяют сделать вывод о том, что сосуды изготавливались не одновременно и, вероятнее всего, разными гончарами.

С этого же памятника ранее было исследовано 37 образцов [Степанова, Рыбаков, 2016; Рыбаков, Степанова, 2017]. Результаты изучения двух серий образцов в целом близки, но впервые зафиксировано 8 % сосудов из среднепластичного сырья. В новой серии больше изделий из неожелезненного сырья (58 и 43 %), нет сосудов из среднеожелезненных глин, а рецепт глина + дресва + органика составляет 100 % (в прежней – 92 %). В целом подтверждена закономерно сть выделенных ранее культурных традиций: использование пластичного сырья в качестве основного, добавление дресвы. В тоже время выявление небольшого количества со судов с необычными признаками также подтверждают вывод о контактах с новым населением и, видимо, освоении новых территорий.

Кисловские поселения , раннее Средневековье, вторая половина I тыс. [Ожередов, Яковлев, 1993], 7 образцов (см. рисунок , 2, 3 ). Зафиксированы устойчивые традиции как в выборе исходного сырья, так и в подготовке формовочных масс. Для изготовления керамики использовано пластичное неожелезненное исходное сырье. Зафиксирован 1 рецепт: глина + дресва + органика. Дресва, в основном, крупная (до 3 мм), концентрация 1:4.

Тоянов Городок, городище (XVI-XVII вв.) [Ожередов, Яковлев, 1993], 6 образцов (см. рисунок , 4 ). Для изготовления керамики использовалось ожелезненное исходное сырье (среднеоже-лезненное – 17 %, слабоожелезненное – 83 %), в основном среднепластичное (87 %) и реже пластичное (17 %). Из естественных примесей выявлены бурый железняк (в 17 % изделий), пылевидный песок. Зафиксировано 3 рецепта: 1) глина + дресва; 2) глина + дресва + шамот + органика; 3) глина + дресва + шамот. Основной рецепт – первый (67 %). Остальные рецепты со ставляют 326

по 16,5 % и отражают смешение культурных традиций в выборе минеральных примесей (дресва + шамот). В одном случае для дресвы выбран необычный для памятника камень.

С этого памятника исследовано 11 образцов без дополнительного обжига в муфельной печи. Визуальный осмотр показал, что преобладает использование среднепластичного сырья, в которое искусственно вводился дробленый камень. В одном образце зафиксировано сырье, характерное для горных районов, в другом смешение культурных традиций при составлении формовочных масс (дресва + шамот). В целом коллекцию характеризует использование запесоченного сырья и добавление дробленого камня, а также смешение культурных традиций в использовании минеральных примесей.

С двух памятников исследовано еще девять образцов, которые также не подвергались дополнительному обжигу и не имели свежих изломов. Могильники различаются хронологически, но расположены в одном районе [Гребнева, 2017].

Алдыган, могильник, ранний железный век, V–II вв. до н.э. Оба сосуда изготовлены из низкопластичного сырья, в котором зафиксирована естественная примесь – бурый железняк.

Алдыган , могильник, развито е Средневековье (X–XIV вв.). 7 образцов. В результате визуального осмотра установлено, что преимущественно использовались пластичные глины. Из естественных примесей зафиксирован пылевидный песок и в одном случае бурый железняк. Из искусственно введенных минеральных примесей выявлен шамот.

Несмотря на неполный анализ керамики с этих двух памятников заслуживает внимание вывод, что на данной территории гончары в разное время использовали разное сырье.

Подводя итог, отметим, что для изготовления керамики в Томском Приобье использовали качественно разное сырье: ожелезненные и неожелез-ненные глины. Из ожелезненных чаще применяли слабоожелезненные, например, на Тояновом Городке. На большинстве памятников, также за исключением Тоянова городка, гончары предпочитали пластичные глины. Для всех коллекций характерно незначительное количество глин с естественной примесью бурого железняка. Несмотря на разную культурную и хронологическую принадлежность керамических комплексов, основной культурной традицией в выборе минеральных примесей является дресва. Особого внимания заслуживает факт, что для Томского Приобья в раннем железном веке характерно широкое применение неожелезненных глин (от 43 до 54 %), а на Кисловском поселении (вторая половина I тыс.) при- сутствует керамика только из таких глин. Изучение керамики из Нарымского Приобья установило, что там использовалось, прежде всего, ожелезнен-ное сырье, хотя неожелезненное тоже было известно [Рыбаков, Степанова, 2017; Степанова, Боброва, 2018]. На сопредельных территориях (Алтай, Казахстан) неожелезненные глины применялись редко, как исключение [Степанова, 2010; 2015; 2017; Ломан, 1993; Бейсенов, Ломан, 2009; и др.]. Пока сложно сказать, с чем связано предпочтение неожелезненных глин у древнего населения Томского Приобья, однако дальнейшее изучение культурных традиций в выборе исходного сырья очень перспективно и может быть использовано для решения вопросов миграций и взаимодействия населения в эпоху железа.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Особенности исходного сырья и состава формовочных масс керамических комплексов из Томского Приобья

- Бейсенов А.З., Ломан В.Г. Древние поселения Центрального Казахстана. – Алматы: Iнжу-Маржан, 2009. – 264 с.

- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. – М.: Наука, 1978. – 272 с.

- Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства (коллективная монография). – Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 1999. – С. 5–109.

- Гребнева Г.И. Каталог археологического собрания Томского областного краеведческого музея. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. – С. 135–140.

- Ломан В.Г. Гончарная технология населения Центрального Казахстана второй половины II-го тыс. до н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1993. – 31 с.

- Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта Томской области. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1993. – Т. 2. – 208 с.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа кулайской керамики поселенческого комплекса Рюзаково (Духовое) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 2 (22). – С. 86–90.

- Рыбаков Д.Ю., Степанова Н.Ф. Результаты технико-технологического анализа керамики памятников кулайской культурно-исторической общности из Томского и Нарымского Приобья // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2017. – № 4 (49). – С. 56–63.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья и формовочных масс керамики эпохи неолита и бронзы Горного Алтая и его северных предгорий // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения. – М., 2010. – С. 117–125.

- Степанова Н.Ф. Культурные традиции в выборе исходного сырья и минеральных примесей при изготовлении керамики по материалам горных, предгорных, степных и лесостепных районов Алтая // Самар. науч. вестн. – 2015. – № 4 (13). – С.90–95.

- Степанова Н.Ф. Особенности исходного сырья из горных и лесостепных районов Алтая и сопредельных территорий (по материалам керамических комплексов эпохи неолита – раннего железного века) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 401–404.

- Степанова Н.Ф., Боброва А.И. Первые результаты технико-технологического анализа керамики из Нарымского Приобья (по материалам из фондов Томского областного краеведческого музея) // Человек и север: антропология, археология, экология. – Тюмень: ФИЦ Тюменский научный центр СО РАН, 2018. – Вып. 4. – С. 224–228.

- Степанова Н.Ф., Рыбаков Д.Ю. Первые результаты технико-технологического анализа керамики городища Тимирязево III кулайской культурно-исторической общности // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 420–423.