Особенности изменений биохимических показателей сыворотки крови собак при «веерном» способе удлинения конечности

Автор: Степанов М.А., Стогов М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты биохимического исследования сыворотки крови собак в условиях «веерной» дистракции. Показаны особенности остеорепаративных процессов при данном способе удлинения костей голени в отличие от классического способа удлинения

Удлинение конечности, биохимия крови

Короткий адрес: https://sciup.org/142121097

IDR: 142121097

Текст научной статьи Особенности изменений биохимических показателей сыворотки крови собак при «веерном» способе удлинения конечности

Улучшение результатов оперативного удлинения конечностей с помощью внешних фиксаторов и сокращения сроков лечения остается актуальной задачей. Наиболее широко используемым оперативным методом лечения больных с укорочениями конечностей является метод Г.А. Илизарова [5, 8]. Продолжается поиск и апробация новых методов удлинения длинных трубчатых костей, в основу которых положен чрескостный дистракционный остеосинтез [3, 4]. В лаборатории экспериментальной травматологии и ортопедии был апро- бирован новый метод удлинения - метод «веерной» дистракции с получением в процессе тракции радиальных регенератов [2]. Необходимым моментом при разработке новых способов оперативного удлинения является оценка особенностей остеогенеза с применением различных методов исследования. В связи с этим в данной работе были изучены биохимические изменения сыворотки крови, происходящие в организме экспериментальных животных при «веерном» способе удлинения конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучали биохимические показатели сыворотки и плазмы крови 29 беспородных взрослых собак. Исследования проводились в двух сериях эксперимента. Первую серию (n=10) составили животные с «веерным» удлинением голени в течение 4 недель. После операции, через пять дней, в течение первой недели начинали «веерную» дистракцию по задней паре шарнирных узлов. На следующей неделе дистракцию проводили по передней паре шарнирных узлов с тем же режимом тракции. Через две недели удлинения диастаз по передней и задней поверхностям кости составлял 14 мм, то есть темп дистракции равнялся 1 мм. Последующие две недели «веерной» дистракции удлинение осуще- ствляли по тому же принципу: на третьей неделе дистракцию выполняли по задним шарнирам, а на четвертой – по передним. Таким образом, на 7-е и 21-е сутки дистракции в средней трети кости наблюдалась рекурвационная деформация, которая на 14-е и 28-е сутки выправлялась.

Во второй - контрольной серии (n=19) - удлинение голени проводили по классической схеме в течение 4 недель с режимом дистракции 1 мм за 4 приема.

В сыворотке крови определяли активность щелочной (ЩФ) и тартратрезистентной кислой фосфатазы (ТрКФ), а также концентрацию общего кальция и неорганического фосфата на анализаторе Stat Fax® 1904 Plus (США), с ис- пользованием наборов реагентов Vital Diagnostic (Россия, Санкт-Петербург). Для исследования соотношения объемов остеогенеза и резорбции нами рассчитывался индекс фосфатаз (ИФ=ЩФ/ТрКФ).

В плазме крови определяли содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ): диеновых конъюгат (ДК) и малонового диальдегида (МДА). ДК определяли спектрофотометрически по разности оптической плотности между опытной и контрольной пробами при длине волны 232 нм [6], МДА – по реакции с тиобарбитуровой кислотой [6]. Концентрацию ДК и МДА выражали в нмоль на мг липидов плазмы крови. Содержание общих липидов определяли с помощью наборов реактивов фирмы «Лахема» (Чехия). Оценку достоверности различий полученных результатов с доопе-рационными значениями проводили с использованием непараметрического U-критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

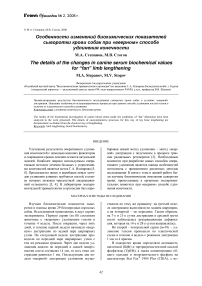

Результаты исследования фосфатазной активности сыворотки крови собак экспериментальных групп в динамике удлинения представлены на рисунке 1.

Динамика фосфатазной активности и ИФ у животных с веерным удлинением костей голени имела ту же направленность, что и у животных с обычным удлинением: значительное увеличение активности ЩФ в первой половине дистракции (до 14-х суток) и дальнейшее ее снижение с одновременным увеличением активности ТрКФ на этапе фиксации. При этом, однако, отмечались количественные различия показателей между исследуемыми сериями. Наглядно это иллюстрирует динамика ИФ. Так, максимальный уровень ИФ был зафиксирован на 14-х сутках дистракции: при веерном удлинении его значения превышали дооперацион-ный уровень на 117 % (р=0,02), а у животных контрольной серий рост ИФ составлял 64 % (р=0,05). Данное наблюдение говорило о более интенсивном увеличении остеосинтетических процессов при веерном способе удлинения костей голени.

Количественные различия между экспериментальными сериями прослеживались и для активности ТрКФ. Если уровень этого фермен- та при классическом удлинении последовательно возрастал на этапе фиксации и после снятия аппарата, то достоверное повышение активности этого фермента при веерном удлинении отмечалось только через месяц после снятия аппарата.

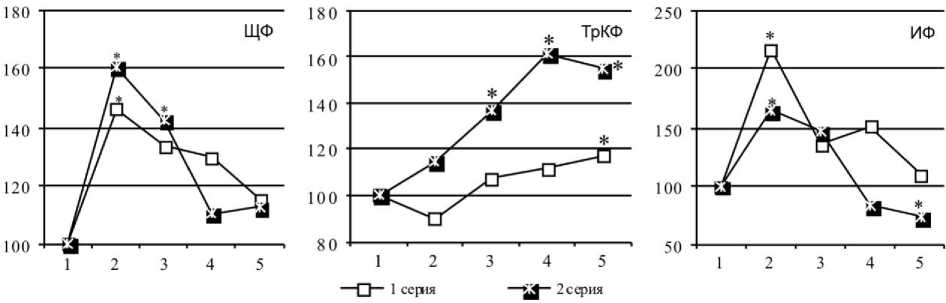

Тем не менее, существующие количественные отличия показателей, характеризующих репаративный остеогенез, никак не сказывались на интенсивности минерализации и ком-пактизации костной ткани на этапе фиксации. Об этом свидетельствовала рентгенологическая картина регенерата к концу фиксации: у животных всех серий утрачивалось зональное строение регенерата, он имел гомогенную структуру, на месте прослойки отмечалась более плотная тень регенерата (рис. 2).

В пользу вышесказанного говорила и динамика показателей минерального обмена сыворотки крови собак при веерном удлинении, которая также совпадала с динамикой электролитного состава при обычном удлинении (таблица). В частности, изменения ключевого электролита – кальция – имела тенденцию к снижению на этапе дистракции с восстановлением на этапе фиксации и после снятия аппарата.

Рис. 1. Активность фосфатаз и их соотношение (ИФ) в сыворотке крови собак на этапах эксперимента (результаты представлены в % от дооперационных значений). Примечание. Здесь и на рис. 3: * - достоверные различия с дооперационными значениями при уровне значимости p<0,05. По оси абсцисс – этапы эксперимента: 1 – до операции; 2 – 14-е сутки дистракции; 3 – 28-е сутки дистракции; 4 – конец фиксации; 5 – месяц после снятия аппарата

№ 2487 (1 серия) № 2305 (контрольная)

Рис. 2. Формирование регенерата у животных экспериментальных групп на 30-е сутки фиксации

Таблица

Содержание общего кальция и неорганического фосфата в сыворотке крови собак в динамике эксперимента

|

До операции |

Дистракция 14-е сутки |

Дистракция 28-е сутки |

Фиксация 30-е сутки |

Без аппарата 30-е сутки |

||

|

Общий кальций, ммоль/л |

1 |

2,69; 7 (1,97-3,22) |

2,35; 8 (1,86-2,86) |

2,56; 4 (2,25-3,50) |

2,65; 4 (2,48-2,96) |

2,79; 2 (2,64-2,94) |

|

2 |

2,48; 11 (2,07-2,90) |

2,39; 11 (2,16-3,19) |

2,37; 11 (2,23-2,74) |

2,43; 4 (2,27-2,70) |

2,66; 2 (2,64-2,68) |

|

|

Неорганический фосфат, ммоль/л |

1 |

1,72; 7 (1,41-1,92) |

1,68; 8 (1,42-2,10) |

1,44 * ; 4 (1,23-1,50) |

1,61; 4 (1,20-1,94) |

1,52; 2 (1,19-1,84) |

|

2 |

1,46; 11 (0,83-1,86) |

1,76; 11 (1,05-2,25) |

1,30; 11 (0,87-1,75) |

1,38; 4 (1,09-1,80) |

1,57; 2 (1,31-1,84) |

Примечание . Результаты представлены в виде медианы; объем выборки; 0ч- 100-й процентиль. * - результаты достоверно отличающиеся от дооперационных значений при уровне значимости р<0,05. 1 - 1 серия, «веерное» удлинение. 2 - 2 серия, обычная дистракция (контрольная серия).

Наблюдаемые изменения активности фосфатаз, их соотношения и динамика электролитного состава сыворотки крови позволили выявить общие черты и отличия процесса репаративного остеогенеза в условиях веерного способа удлинения. При веерном удлинении прослеживалась картина, характерная для классического удлинения: увеличение остеосинтетических процессов на этапе дистракции, обеспечивающих накопление органических компонентов костного регенерата, сменяющееся фазой минерализации с одновременной активацией остеолитических процессов, свидетельствовавших о фазе ремоделирования новообразованного регенерата. Отличия репаративных процессов при веерном методе удлинения касались интенсивности фазы резорбции, которая у животных данной серии на этапе фиксации была ниже, чем при классическом способе удлинения голени.

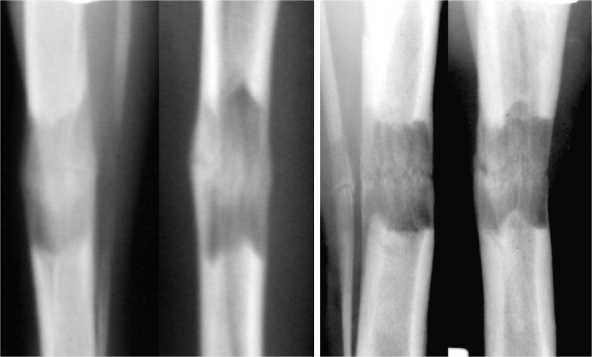

Межгрупповые отличия нами были обнаружены и при анализе показателей, характеризующих системный ответ организма на удлинение. В качестве таких критериев нами было использовано определение продуктов ПОЛ в плазме крови экспериментальных животных. Известно, что изменение их содержания позволяет оценивать степень стрессорного ответа организма на внешнее воздействие [1]. Динамика суммарного содержания продуктов ПОЛ в плазме крови животных в ходе эксперимента показана на рисунке 3.

Рис. 3. Суммарное содержание продуктов ПОЛ (ДК*МДА) в плазме крови животных в ходе эксперимента

В представленном графике обращает на себя внимание отсутствие значительного роста суммарного содержания продуктов ПОЛ в плазме крови животных с «веерным» удлинением. Такие отличия, на наш взгляд, связаны с особенностями метаболизма параоссальных тканей удлиняемой конечности и, прежде всего, скелетных мышц при данном способе тракции.

Ранее нами было показано, что увеличение уровня продуктов перекисного окисления в плазме крови при классическом способе удлинения голени связано с активацией процессов ПОЛ в скелетных мышцах удлиняемой конечности [7]. В таких условиях длительное сохранение дистракционных нагрузок являлось основным фактором, способствующим активации ПОЛ в мягких тканях, что, в конечном счете, и приводило к росту содержания продуктов перекисного окисления в плазме крови животных второй серии. В условиях веерной тракции отломков для мягких тканей создавался щадящий режим, так как мышцы, расположенные с противоположных сторон, имели возможность периодического “отдыха”, в связи с чем уровень ПОЛ в них оставался неизменным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное биохимическое исследование продемонстрировало отсутствие принципиальных отличий остеорепаративных процессов при веерном типе удлинения относительно классического способа удлинения. При этом можно констатировать, что использование приема «веерной» тракции вызывало относительную активацию репаративного остеогенеза. Дополнительной стимуляции остеорепаратив- ных процессов при методике веерного удлинения, на наш взгляд, способствовали и создаваемые благоприятные условия для функционального состояния параоссальных тканей удлиняемой конечности, которые при переменном направлении тракционных нагрузок испытывали меньшее напряжение, что формировало условия для нормального протекания в них метаболических реакций.