Особенности изображения, полученного из микрофокусного источника (экспериментальное исследование)

Автор: Васильев А.Ю., Петровская В.В., Алпатова В.Г., Потрахов Н.Н., Грязнов А.Ю.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Передовая статья

Статья в выпуске: 3-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности изображения, полученного из микрофокусного источника. Экспериментально дока! заны преимущества микрофокусной рентгенографии и установленные особенности увеличенного изображения. Сравнительный анализ информативности цифровой микрофокусной рентгенографии с многократным увеличе! нием изображения и радиовизиографии при эндодонтическом лечении в эксперименте продемонстрировал наи! большую информативность цифровой микрофокусной рентгенографии с увеличением от 5-7 раз.

Микрофокусная рентгенография, прямое многократное увеличение изображения, радиовизиография, псевдообъемное изображение

Короткий адрес: https://sciup.org/14919265

IDR: 14919265 | УДК: 621.386.2/.7

Текст научной статьи Особенности изображения, полученного из микрофокусного источника (экспериментальное исследование)

В последние годы микрофокусная рентгенография стала чаще применяться в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [1, 5]. Отечественными исследователями разработаны новые модификации этой методики – внут-риротовая панорамная микрофокусная рентгенография и интраоперационная микрофокусная рентгенография [2–4]. Однако, по-прежнему, остается еще много не изученных вопросов, связанных с особенностями изображений, полученных из микрофокусных источников, не изучены преимущества сочетания микрофокусной съемки и компьютерной радиографии, также мало информации о дозе лучевых нагрузок при микрофокусной съемке [6].

Целью исследования стало изучение особенности изображения, полученного из микрофокусного источника.

Материал и методы

Все исследования проводились на аппаратах класса “Пардус” (Россия) с размером фокусного пятна 0,25 мкм. Выполнено 200 экспериментальных исследований на удаленных зубах, изучен характер регенерации костной ткани на животных. Было проведено рентгенологическое исследование 40 удаленных зубов до и после эндодонтического лечения в прямой и боковой проекции. В процессе проводимых исследований микрофокусная рентгенография проводилась без увеличения, с 3-, 5-, 7- и 20-кратным прямым увеличением изображения. Для сравнительной оценки выполнялась также стандартная компьютерная дентальная рентгенография (радиовизиогра-фия) на аппарате Trophy (Франция).

Результаты и обсуждение

В результате экспериментальных исследований были выявлены следующие особенности изображения, полученного из микрофокусного источника:

-

1. Эффект “глубины резкости” изображения.

-

2. Эффект “псевдообъемного” изображения.

-

3. Эффект снижения дозы лучевой нагрузки.

Эффект увеличения “глубины резкости” был обусловлен возможностью получения скрытых деталей изображения. Очевидно, что на увеличенном изображении будут увеличены также и представляющие интерес для целей диагностики мелкие детали объекта. Следовательно, для их резкой визуализации нет необходимости уменьшать размер пикселя. Наоборот, в зависимости от степени увеличения размеры пикселя могут быть увеличены без ущерба для качества получаемых снимков, что позволило в квадратичной зависимости увеличить чувствительность приемника изображения и соответственно снизить мощность рентгеновского аппарата, что, в конечном счете, явилось одним из факторов уменьшения дозы облучения пациента.

Кроме того, эффект снижения дозы облучения был обусловлен еще и тем обстоятельством, что микрофокус-ная съемка в стоматологии проводилась с фокусного расстояния в 8–10 раз меньшего, чем в обычной рентгенографии, поэтому экспозиционная доза в микрофокусной рентгенографии была снижена более чем в 10 раз, благодаря чему существенно уменьшилась радиационная нагрузка на пациента. В таблице представлены данные по сравнительной характеристике доз облучения стандартной и микрофокусной рентгенографии.

Формирование рентгенологического изображения из микрофокусного источника сопровождается рядом физических эффектов, которые позволили получать новые, малоконтрастные детали на изображении.

Эффект “псевдообъемного изображения” был обусловлен большой фотографической широтой, в связи с чем элементы рентгеновского изображения приобретали высокую контрастность, контуры их подчеркивались, а

Таблица

Сравнительная характеристика эффективных доз, полученных на стандартном цифровом рентгенодиагностическом аппарате общего назначения и микрофокусном аппарате

|

Вид исследований и возраст пациентов |

Эффективная доза, мк3в |

||

|

стационарный |

микрофокусный |

||

|

Череп |

дети до 5 лет |

2,20 |

0,29 |

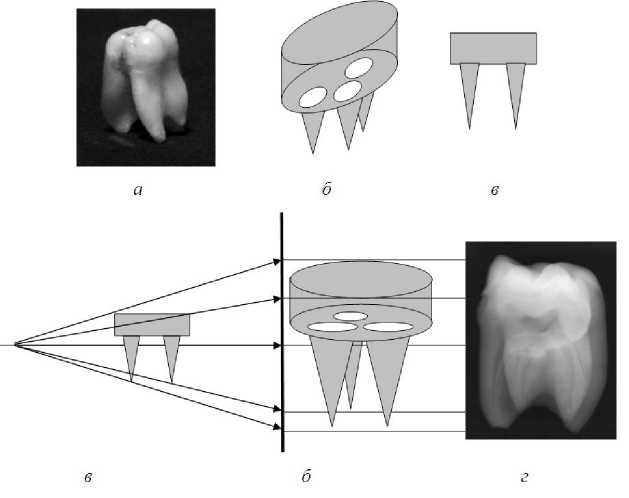

Рис. 1. Схематичное представление эффекта “псевдообъемного” изображения. В качестве объекта просвечивания использовался трехкоренной зуб: а – внешний вид; б – аксонометрическая проекция; в – вид сбоку; г – на микрофокус-ной рентгенограмме с 7-кратным увеличением изображения отчетливо визуализируются все корни зуба и его структурные элементы

размеры мелких деталей увеличивались. Все это создавало впечатление объемности изображения и повышало выявляемость мелких деталей. Для практической реализации метода получения “псевдообъемных” изображений использовался рентгеновский источник микронных размеров с широко расходящимся пучком излучения. Объект просвечивания располагался на небольшом фокусном расстоянии от источника излучения, соизмеримом с размерами самого объекта, а приемник изображения – на расстоянии в несколько раз большем. Отношение этих размеров и определял средний коэффициент увеличения изображения объекта просвечивания по сравнению с истинными его размерами – чем выше был коэффициент увеличения изображения, тем больше его “объемность” (рис. 1).

Приведенные на рисунках геометрические построения обосновывают возможность получения с помощью микрофокусного способа съемки как новой диагностической информации – в данном случае в части определения количества корней зуба, так и дополнительной – в части взаимного расположения корней и их относительных размеров.

При сравнительном анализе радиовизиограмм и цифровых микрофокусных рентгенограмм без увеличения удаленных зубов оценивались: 1) выявление дополнительных корневых каналов и дельтовидных ответвлений; 2) видимость, наличие и расположение основных корневых каналов. Дополнительные каналы и дельтовидные ответвления по данным радиовизиографии и цифровой мик-рофокусной рентгенографии без увеличения до лечения были выявлены в одном (2,5%) и трех (7,5%) случаях из 40 соответственно. Выявление числа дополнительных каналов и дельтовидных ответвлений после лечения уве-

aбaб

Рис. 2. Цифровая микрофокусная рентгенография с 5-кратным увеличением изображения премоляра верхней челюсти удаленного по ортодонтическим показаниям: а) исследование в прямой проекции; б) исследование в боковой проекции. “Псевдообъемное” изображение зуба с хорошей визуализацией его структурных элементов

Рис. 3. Выявление дополнительных каналов и дельтовидных ответвлений по данным цифровой рентгенографии премоляра верхней челюсти, выполненной в боковой проекции: а) мик-рофокусной рентгенографии с увеличением изображения в 5 раз; б) радиовизиографии. На микрофокусной рентгенограмме отчетливо видны множественные дополнительные каналы и дельтовидные ответвления, которые на радиовизиограмме не определяются личилось до 11 случаев (27,5%) по данным радиовизиог-рафии и до 12 случаев (30%) – при применении цифровой микрофокусной рентгенографии без увеличения. Этот эффект, по всей видимости, был обусловлен заполнением дополнительных каналов и дельтовидных ответвлений обтурационным материалом, имеющим различную контрастность и оптическую плотность, а микрофо-кусная рентгенография за счет “мягкости” излучения оказалась чувствительнее в выявлении дельтовидных ответвлений.

С целью увеличения объема информации о топографии корней (корневых каналов) в эксперименте в дополнение к исследованию в прямой выполнялось исследование и в боковой проекции (рис. 2).

При сравнительном анализе полученных результатов установлено, что на микрофокусных рентгенограммах с 3- и 5-кратным увеличением гораздо чаще визуализировались дополнительные каналы и дельтовидные ответвления как до лечения, так и после обтурации корневых каналов.

Процент выявления дополнительных каналов и дельтовидных ответвлений по данным микрофокусной рентгенографии с 5-кратным увеличением до лечения составил 50% (20 случаев), после заполнения корневых каналов – 60% (24 случая). Возрастала контрастность и резкость изображения (рис. 3).

Следует также подчеркнуть, что на микрофокусных рентгенограммах с 5-кратного увеличения уже начинал определяться эффект “псевдообъемного изображения”, который был максимально выражен при увеличении изображения в 7 раз. Благодаря тому, что элементы структуры зуба, находящиеся дальше от цифрового источника регистрации изображения, увеличивались в большей степени, чем анатомические структуры, расположенные ближе к нему, на увеличенных в 7 раз рентгенограммах уда- им лн aб

Рис. 4. Рентгенографическое исследование первого моляра верхней челюсти: а) “эффект псевдообъема” на цифровой микро-фокусной рентгенограмме, выполненной с увеличением изображения в 7 раз; б) суммация теней при радиовизиографии валось уменьшить суммацию теней изображения всех имеющихся корневых каналов и более детально оценить их состояние (рис. 4).

За счет проявления данного эффекта по данным мик-рофокусной рентгенографии с 7-кратным увеличением в прямой проекции в 90% (36 случаев) определялись все основные и дополнительные корневые каналы, в 5% из них (2 случая) потребовалось дополнительное увеличение изображения. При проведении исследования в боковой проекции данный показатель составил 100% (40 случаев), в 2,5% из них (1 случай) – применялось дополнительное увеличение изображения, которое не повлекло за собой снижения качества изображения.

Все имеющиеся корневые каналы по данным радио-визиографии до лечения в прямой проекции определялись в 27,5% (11 случаев), в боковой проекции – 90% (36 случаев). Применение режима оптического увеличения при радиовизиографии приводило к повышению зернистости и снижению качества изображения без получения дополнительной информации.

При анализе микрофокусных рентгенограмм с прямым многократным увеличением изображения после обтурации корневых каналов все имеющиеся корневые каналы в прямой проекции определялись в 85% (34 случая), в боковой – в 97,5% (39 случаев). В 20% (8 случаев) в прямой проекции и в 7,5% (3 случая) в боковой из них для получения полного объема информации проводилось дополнительное увеличение изображения с сохранением его качества. Некоторое снижение выявляемости имеющихся корневых каналов после обтурации в прямой проекции за счет эффекта псевдообъема, по всей видимости, связано с повышением контрастности и оптической плотности корневой пломбы, что в некоторых случаях приводит к получению суммационного изображения одинаковых объектов.

Данные радиовизиографии уступали микрофокусной рентгенографии поскольку изучение выявляемости корневых каналов после обтурации на основании данных радиовизиографии в прямой проекции продемонстрировало результат в 40% (16 случаев), в боковой проекции – 95% (38 случаев).

Работа выполнена в рамках ведущей научной школы НШ 3481.2010.7.

Выводы

-

1. Цифровая микрофокусная рентгенография с многократным прямым увеличением изображения является высокоинформативным методом изучения анато-

- мии и структуры твердых тканей зуба. Снимки с увеличением изображения гораздо лучше передают мелкие детали, например, структуру корневого канала, чем снимки, полученные контактным способом.

-

2. Наибольшей информативностью обладает цифровая микрофокусная рентгенография с увеличением от 5– 7 раз.

-

3. Микрофокусный источник излучения обеспечивает большую глубину резкости в процессе съемки. Практически при любом положении объекта на оси между источником и приемником излучения резкость изображения будет достаточна для обеспечения качественных снимков. Таким образом, даже в случаях исследования объектов сложной формы на снимках одинаково резко получаются как близко, так и далеко отстоящие от приемника изображения детали объекта.

Список литературы Особенности изображения, полученного из микрофокусного источника (экспериментальное исследование)

- Воробьев Ю.И. Рентгенография зубов и челюстей. -М.: Медицина, 1989. -С. 34-65.

- Грязнов А.Ю., Потрахов Н.Н. Метод модернизации интраоральной рентгенографии//Петербургский журнал электроники. -2006. -№ 4. -С. 12-14.

- Петровская В.В., Перова Н.Г., Серова Н.С. Экспериментальное обоснование возможностей микрофокусной рентгенографии в изучении процессов регенерации костной ткани придентальной имплантации//Радиология 2009: матер. национального конгресса. -М., 2009. -С. 299.

- Потрахов Н.Н. Интраоральная панорамная рентгенография//Медицинская физика. -2001. -№ 6. -С. 23-25.

- Потрахов Н.Н., Мухин В.М. Дентальная микрофокусная рентгенография//Медицинская физика. -2001. -№ 11. -С. 18-21.

- Потрахов Н.Н. Микрофокусная дентальная рентгенография//Материалы Невского радиологического научного форума. -СПб.: Изд!во МАПО, 2005. -С. 230-231.