Особенности языковой реализации стереотипов в современных СМИ

Автор: Кочелаева Е.Я., Крашенинникова Н.А., Егорова Э.В., Крашенинникова Е.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 1-3 (1), 2016 года.

Бесплатный доступ

Авторы статьи делают попытку рассмотреть особенности языковой реализации стереотипов в современных СМИ. В статье подчеркивается, что в связи с последними политическими событиями система стереотипов претерпела значительные преобразования. Авторы также указывают на склонность СМИ к имплицитной подаче стереотипов и экспансию политических взглядов. В конце статьи авторы делают вывод об искусственном изменении направления формирования нового стереотипа или корректировки старого.

Стереотип, сми, политическая лингвистика, политическая коммуникация, языковая картина мира

Короткий адрес: https://sciup.org/170190229

IDR: 170190229

Текст научной статьи Особенности языковой реализации стереотипов в современных СМИ

В современных СМИ происходит изменение соотношения компонентов в рамках структуры формируемого политического стереотипа. Одновременно со снижением роли когнитивной составляющей стереотипа возрастает значение эмоциональнооценочной. Это происходит за счёт применения особого комплекса языковых средств, в первую очередь – на уровне лексики [1].

М.Б. Бергельсон и А.Е. Некрасова разделяют лингвистические приёмы, с которыми связано выражение стереотипов в дискурсе, на две категории:

– семантические, которые непосредственно отражают и создают стереотипы в дискурсе, причём некоторые из них «как бы «наводят» адресата на необходимость логических операций для выявления скрытых смыслов. Среди них таким свойством обладают слова и словосочетания, являющиеся характеристиками событий (no longer, unusually), а также частицы и коннекторы (therefore)» [2];

– стилистические – в некотором роде вторичные, поскольку их задача – украшать стереотипы, выраженные другими языковыми средствами, делать описываемый стереотип ярче и рельефнее.

Авторы также приводят классификацию высказываний, которые отражают стерео- типы «по степени эксплицитности содержащейся в них культорологической информации

– стереотипы выражены эксплицитно;

– стереотипы поданы в пресуппозиции;

– стереотипы подаются как инферен-ции;

– стереотипы передаются при помощи приема переключения кода (codeswitching);

– стереотипы подаются через описание ситуации действительности, внешней по отношению к данному коммуникативному взаимодействию (этот приём может реализовывать разную степень эксплицитности: он может в качестве примера сопровождать эксплицитное называние стереотипа, а может представлять собой косвенную подачу стереотипа, без его дополнительного эксплицирования)» [2].

Склонность СМИ к имплицитной подаче стереотипов выражается в том, что, по мнению Т.А. Гридиной и Н.И. Коноваловой, «современный газетный дискурс насыщен (часто даже перенасыщен) креативом» [3]. Данное наблюдение имеет ключевое значение для нашего исследования. Лингвистический «креатив» проявляется в использовании нестандартного языкового кода, что призвано обратить внимание читателя и стимулировать его к дешифровке оценочных импликатур, содержащихся в тексте. Авторы отмечают особенную актуальность данного положения для политических фактов. При комментировании этих фактов журналистами происходит апеллирование в первую очередь к эмоциям, а не к логике адресата.

Таким образом, использование средств убеждения, способных сформировать у членов социума желательное представление об освещаемом СМИ событии, обусловливает прагматику лингвистического креатива в медиадискурсе. По мнению авторов, типичными креативными «лингвистическими аргументами», используемыми при предъявлении политической информации в медиадискурсе, являются следующие.

-

1. Обыгрывание символики прецедентных феноменов с целью явной и имплицитной аргументации, в процессе которого активно применяется соединение вербального и невербального кодов информации, т.е. использование креолизованных текстов. В частности, большое воздействие оказывает прецедентный заголовок, который призван не только маркировать тему статьи, но и задать определённый ракурс восприятия текста.

-

2. Обыгрывание семантической двуплановости фразы и эффекта обманутого ожидания или, по терминологии Т.А. Гридиной, «ассоциативной провокации».

-

3. Активизация словотворческих инноваций. Образованные в итоге неологизмы отмечают конкретные актуальные события социально-политической жизни и зачастую отличаются привычной авторской паспортизацией.

-

4. Использование метафорического кода с целью актуализации оценочных импли-катур [3].

Такие прецеденты появляются в СМИ как прямая цитация из речи авторитетного лица и благодаря этому нередко получают приоритетное право на закрепление в языке. В качестве примера приводится активное цитирование высказываний В.В. Путина, что связывается с общеизвестной склонностью президента к образной и нестрого официальной манере речи, характерной для «языкового вкуса эпохи» [4, 5]. Т.А. Гридина и Н.И. Коновалова считают словотворчество яркой чертой современного медиадискурса, в котором эксплуатируются как традиционные для публицистического стиля, так и новые модели экспрессивной номинации.

В своем исследовании мы в значительной мере опираемся на выводы, предложенные в работе А.А. Даниловой «Манипулирование словом в средствах массовой информации». По мнению автора, «создание ассоциаций и стереотипов строится с помощью многократного повтора» [6]. Формирование и закрепление стереотипа происходит с помощью определенных языковых средств на разных уровнях:

-

– словообразовательный уровень;

– уровень лексических единиц;

– уровень предложения (изъявительное наклонение, настоящее простое время и отсутствие модальности – характерные атрибуты текстов, претендующих на универсальную истинность – при подаче спорного или дискредитирующего материала);

– тематически-композиционный уровень.

В публикациях активно используются штампы, то есть, по мнению А.А. Даниловой, высказывания, утверждающие «определённое суждение как соответствующее действительности и закономерно верное». При этом они могут оказаться ложными или, по меньшей мере, требующими достоверной и убедительной аргументации. По мнению исследователя, в английской грамматике этому явлению соответствует понятие «универсальной истины», которая грамматически оформляется изъявительным наклонением, настоящим простым временем и отсутствием модальности [6].

Оценочность, без которой невозможна экспансия политических взглядов [7], выполняет в данном случае деструктивную функцию и «строится на пересечении следующих составляющих:

-

а) полном или частичном отсутствии аргументативной базы и системы фактов, характеризующих значимое событие;

-

б) концентрации внимания читателя на отрицательных сторонах личности и деятельности субъекта речи через систему эмоционально-оценочных вербальных и невербальных средств … подобные тексты… можно назвать текстами дискредитирующего типа» [8].

Кроме того, исследователи часто отмечают активное использование в политических медиатекстах приёма упрощения, который заключается в вербальной примитивизации определённого факта. В таких случаях используются краткие простые предложения, в которых описывается сложное многоаспектное событие.

Подобные текстовые фрагменты «позволяют представить односторонне просто сложную и противоречивую проблему таким образом, что фальсификация фактов, умолчание о существенных подробностях события принимают вид лаконичного и беспристрастного повествования. Наиболее удобная сфера применения такого изложения – краткие исторические справки, нередко представляющие собой фальсификацию истории, причём именно точная и выверенная справка позволяет преподнести несколько фактов в нужном редакции свете» [6].

Известно, что для речевого манипулирования характерно не столько убеждение, сколько внушение, основным инструментом которого являются психологически тонкие апелляции к эмоциональной сфере адресата. При этом ключевые компоненты смысла высказывания имеют тенденцию имплицироваться, а интерпретация фактов происходит тенденциозно и однобоко [9].

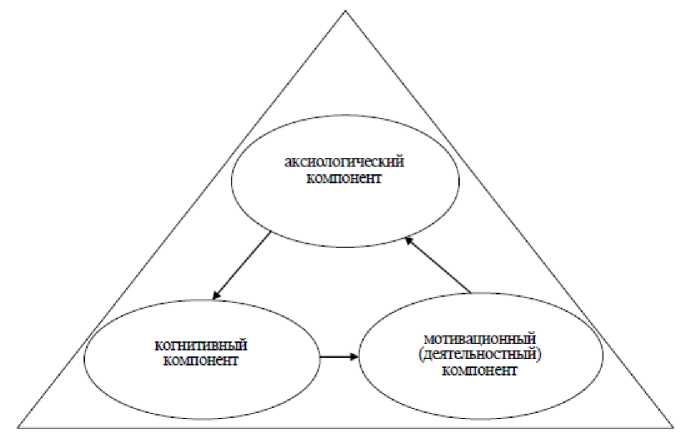

Как видно, весь акцент, вся сила пропаганды приходится на оценочную составляющую стереотипа, а точнее на её эмоциональный аспект. Изменение коммуникационного вектора в сторону эмоциональной составляющей предвосхитил классик философской теории коммуникации М. Маклюэн, утверждавший, что «воздействие технологии происходит не на уровне мнений или понятий; оно меняет чувственные пропорции, или образы восприятия, последовательно и без сопротивления» [10]. На подготовленную почву укладывается готовый «упрощенный» лингвистическими средствами когнитивный элемент – уже средуцированный, не требующий обработки.

Рисунок 1. Трёхкомпонентная структура стереотипа, транслируемого современными политическими СМИ

СМИ берут на себя функцию массового сознания, предлагая читателю готовый идеологический продукт. Вооружённый знанием и соответствующим образом настроенный потребитель информации мотивирован к действиям именно того харак- тера, которые требовались инициаторам [11]. Действие закрепляет оценку (см. рис.).

Таким образом, мы наблюдаем искусственное изменение направления формирования нового стереотипа или корректировки старого. Традиционная модель опирается на предзаданные механизмы: для образования системы стереотипов нужен опыт многих поколений, опора на знания предков о мире. Современная жизнь отличается высокой динамикой, изменчивостью, пе- реизбытком информации. Вызовы глобального мира требуют моментальной реакции на события самого разного плана в разных концах мира, поскольку «время, отпущенное на анализ ситуации и принятие решения, значительно сократилось, а деструктивная способность человеческого общества возросла во много раз» [12]. Политикам нужен быстрый результат, у них нет возможности переформатировать сетку когнитивных представлений, поэтому подконтрольные им СМИ делают упор на эмоциональную сферу, что гораздо быстрее даёт нужный результат. Именно данным обстоятельством, на наш взгляд, объ- ясняется усложнение эмотивного лингвис тического арсенала СМИ и примитивиза ция когнитивного [13, 14].

Список литературы Особенности языковой реализации стереотипов в современных СМИ

- Егорова Э.В., Кочелаева Е.Я. Характерные черты масс-медийного политического дискурса // сб.ст. по материалам конф. «Lingua Academica: Актуальность проблемы лингвистики и лингводидактики». УлГУ, Ульяновск, 2016. С. 31-37.

- Бергельсон М.Б., Некрасова А.Е. Лингвистический анализ стереотипов: баланс между текстом и смыслом // сб. ст. по материалам конф. «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии». РГГУ, Москва, 2010. Вып. 9 (16). С. 30-35.

- Гридина Т.А., Коновалов Н.И. Политические факты и лингвистические аргументы: прагматика креатива в газетном дискурсе // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2013. С. 101-107.

- Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. С-Пб.: Златоуст, 1999. 246 с.

- Борисова С.А., Егорова Э.В., Крашенинникова Н.А., Осетрова О.И., Стереотип в структуре политической коммуникации // В мире научных открытий. 2015. № 7.2 (67). С. 642-653.