Особенности экологии клещей Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае

Автор: Береснев Виктор Владимирович, Ефимик Виктор Евгеньевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты изучения численности, биотопической приуроченности и сезонной динамики лугового клеща Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 (= D. pictus Hermann, 1804) в Пермском крае. На территории Пермского края D. reticulatus предпочитает открытые биотопы, концентрируясь на влажных участках. Численность клещей колебалась весной от 1 до 11.5 экз. на флаго/км, а осенью от 0.5 до 23.5 экз. на флаго/км. Установлены два периода активности: весенний и осенний. Осенью численность клещей данного вида выше, чем весной.

Иксодовые клещи, dermacentor reticulatus, численность, биотопическая приуроченность, сезонная динамика, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147239670

IDR: 147239670 | УДК: 595.421 | DOI: 10.17072/1994-9952-2022-3-204-211

Текст научной статьи Особенности экологии клещей Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае

Значение иксодовых клещей сложно переоценить. Являясь временными эктопаразитами, они питаются кровью различных позвоночных. При массовом нападении это само по себе причиняет значительный вред организму животного-хозяина, что имеет значение для сельскохозяйственной ветеринарии, поскольку влияет на продуктивность животных. Помимо этого, клещи являются переносчиками различных трансмиссивных инфекций [Рудакова, Матушенко, 1996; Alekseev, Semenov, Dubinina, 2003; Морозов и

др., 2007; Рудаков, 2009; Самойленко и др., 2013; Волков и др., 2016]. Они обеспечивают циркуляцию возбудителей различных зоонозов в природе и способны передавать эти болезни не только диким и домашним животным, но и человеку.

Играя исключительно важную роль в формировании природных очагов инфекций, иксодовые клещи достаточно давно являются объектом пристального внимания различных исследователей [Олсуфьев, 1953; Таежный клещ…, 1985; Рудакова, Матушенко, 1996; Рудакова, 2007; Балашов, 2008; Якименко, Малькова, Шпынов, 2009]. Биология и экология многих видов иксодид хорошо изучены. На территориях, где обитают клещи, надзорные органы ведут постоянный мониторинг их активности.

В Пермском крае к таким видам, за которыми ведется постоянное наблюдение, относится таежный клещ Ixodes persulcatus P. Sch., 1930, что нельзя утверждать о луговом клеще Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794, контроль численности которого, в связи с его редким обнаружением, до недавнего времени не проводился.

В последние годы из лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», определяющих инфицированность клещей, присосавшихся к людям, стали поступать сообщения о регистрации клещей рода Dermacentor . При этом до сих пор их реальное распространение, активность и особенности сезонной динамики в Пермском крае оставались не изученными.

Как сообщалось в нашей предыдущей публикации [Береснев, Ефимик, 2021], в Пермском крае из числа иксодовых клещей рода Dermacentor встречается только D. reticulatus Fabricius, 1794 (= D. pictus Hermann, 1804). Там же нами было указано детальное распространение этого вида в данном регионе.

Настоящая публикация посвящена некоторым экологическим аспектам лугового клеща D. reticulatus – сведениям о численности, биотопической приуроченности и сезонной динамике.

Биология дермаценторов отличается от биологии клещей рода Ixodes . Для взрослых клещей рода Dermacentor характерно два периода активного нападения на животных. Сроки их начала, продолжительности и пики активности зависят от климатических условий и региона, в котором ведется наблюдение. Так, в Воронежской области клещи появляются во второй половине марта и достигают пика своей численности в апреле-мае [Гапонов, Федорук, Транквилевский, 2008; Гапонов, Солодовникова, Федорук, 2011]. Второй период начинается в сентябре и продолжается до устойчивых заморозков во второй половине октября — ноябре [Ромашова и др., 2017]. В Тюменской области клещи активизируются обычно в начале второй декады апреля, иногда в конце марта. Пик численности в среднем начинается с третьей декады апреля и длится по вторую декаду мая. Завершение первого периода активности в этом регионе наблюдается в первую декаду июня. Осенний период активности начинается с середины, конца августа. Численность клещей достигает пика с конца августа до середины сентября. Окончание периода активности обычно наступает ко второй декаде октября, но в зависимости от погодных условий может завершиться в сентябре или продлиться до конца октября [Глазунов, 2016]. В целом весенний пик активности характеризуется большей численностью активных имаго, чем осенний [Балашов, 2008; Гапонов, Солодовникова, Федорук, 2011; Глазунов, 2016].

Наши наблюдения и данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» частично подтвердили некоторые экологические особенности, а отчасти показали своеобразие сезонной активности D. reticulatus в нашем регионе.

Материал и методы исследования

В качестве метода учета клещей использовался сбор на флаг. Этот метод хорошо описан в специализированной литературе [Сбор…, 2011; Беспятова, Бугмырин, 2012 и др.]. Для изготовления флага мы использовали вафельную ткань длиной 1 м и шириной 60 см. Главными критериями для выбора материи являются волокнистая структура и однотонная светлая окраска, что обеспечивает соответственно уверенное прикрепление клещей и легкое их обнаружение сборщиком. Кусок материи прикреплялся узкой стороной к древку.

На луговых участках и лесных участках с высокой травой и кустарниками развернутый флаг протаскивали сбоку, удерживая за древко и подсчитывая пары шагов (по левой или правой ноге). Подсчет шагов вели по 25-метровым отрезкам (обычно 16–18 пар шагов), в промежутках между которыми осматривали флаг и свою одежду.

Обычно на каждом маршруте при учетах было обследовано не менее 1000 м. Обилие клещей выражали числом особей, собранных с флага и одежды учетчика на 1 км маршрута (1 флаго/км).

Клещей с флага снимали пинцетом и помещали в пробирку с 70%-ным спиртом. При сборе клещей учитывались погодные условия. В солнечную погоду учеты проводились только утром до полудня и вечером, когда спадала жара. В пасмурные дни – весь световой день.

Учитывая наличие двух пиков в сезонной активности клещей рода Dermacentor, учеты проводились в два этапа, весной-летом и осенью. Определение собранных клещей проводилось по таблицам Г.В. Сер- дюковой [1956] и Б.И. Померанцева [1950]. Статистические процедуры выполнялись в пакете Past [Hammer, Harper, Ryan, 2001].

Наши исследования проводились весной и осенью 2018 г. Всего было проложено двенадцать маршрутов в Пермском, Березовском, Суксунском, Чайковском, Очерском, Нытвенском, Осинском, Октябрьском, Карагайском р-нах Пермского края, а также в пригороде г. Перми. Длина маршрута составляла 1 или 2 км. В основном обследовались опушки смешанных лесов по обочинам проселочных или лесных дорог. Выбирались участки, проходящие в том числе вдоль вырубок, полян, зарастающих полей или лугов.

В период первого пика активности клещей учёты проводились в мае-июне 2018 г. Полученные данные приведены в табл. 1.

Сведения приводятся не только для D. reticulatus , но с целью сравнительного анализа и для массового вида – I. persulcatus .

Таблица 1

Результаты учета клещей в мае–июне 2018 г. [Results of tick accounting in May–June 2018]

|

Место сбора |

Всего клещей |

Фла-го/км |

I. persulcatus |

D. reticulatus |

||||

|

Всего |

Самка |

Самец |

Всего |

Самка |

Самец |

|||

|

Пермский р-н, с. Троица |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Карагайский р-н, граница с Кудымкарским р-ном, по трассе |

21 |

21 |

21 |

11 |

10 |

0 |

0 |

0 |

|

Пермский р-н, д. Комарово |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Пермский р-н, между д. Янычи и Кукуштан |

30 |

30 |

30 |

15 |

15 |

0 |

0 |

0 |

|

Очерский р-н, д. Грязново |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

Суксунский р-н, пос. Суксун |

1 |

0.5 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Чайковский р-н, г. Чайковский, за забором биатлонного комплекса |

22 |

11 |

10 |

6 |

4 |

12 |

12 |

0 |

|

Осинский р-н, д. Пьян-ково |

5 |

2.5 |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

|

Нытвенский р-н, левый берег устья р. Перемка |

7 |

7 |

6 |

4 |

2 |

1 |

1 |

0 |

|

Октябрьский р-н, п. Октябрьский, ЛПУ «Алмазное» |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

|

г. Пермь левый берег р. Ласьва, СНТ «Водники-2» |

2 |

1 |

2 |

2 |

0 |

0 |

0 |

|

Осенние учеты были проведены в сентябре 2018 г. в двух районах: Очерском и Нытвенском (табл. 2).

Таблица 2

Результаты учета клещей в сентябре 2018 г. [Results of tick accounting in September 2018]

|

Место сбора |

Всего клещей |

Флаго/ км |

I. persulcatus |

D. reticulatus |

||||

|

Всего |

Самка |

Самец |

Всего |

Самка |

Самец |

|||

|

Нытвенский р-н, левый берег устья р. Перемка |

10 |

5 |

0 |

0 |

0 |

10 |

5 |

5 |

|

Очерский р-н, д. Грязново |

3 |

3 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

3 |

Кроме собственных материалов мы использовали данные мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Результаты и их обсуждение

Биотопическая приуроченность

В Пермском крае, как и в целом в пределах своего ареала, D. reticulatus предпочитает открытые биотопы: луга, опушки, просеки и обочины широких дорог. При проведении наших учётов он встречался как на достаточно невысокой траве сенокосного луга, так и на зарослях кустарника и в высокотравье. Стоит отметить, что на маршруте плотность лугового клеща выше возле влажных мест, таких как родники, овражки, дорожные канавы.

Обращает на себя внимание тот факт, что в биотопах, пригодных для обитания D. reticulatus, но где он обнаружен не был, встречался таежный клещ I. persulcatus.

При проведении весенних учетов в Нытвенском и Осинском р-нах оба вида клеща попадались на одном отрезке маршрута. Сходная ситуация наблюдалась в Оханском и Чернушенском р-нах.

В Очёрском р-не был обнаружен только D. reticulatus . В Чайковском р-не проложенный нами маршрут проходил в двух четко различимых биотопах: по лесной тропе и на широкой просеке под высоковольтной линией электропередач. Здесь оба вида клеща встречались строго в разных биотопах: I. persulcatus попадался в лесу, а D. reticulatus – на просеке. Согласно учетам, проведенным в этом районе сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», складывается подобная картина.

Количественное соотношение клещей D. reticulatus и I. persulcatus в одном биотопе неодинаково в разных административных районах. Так, в Чайковском, Чернушенском и Оханском р-нах при совместном обитании в одном биотопе дермаценторы значительно преобладают. В то же время в Нытвенском и Осинском р-нах наблюдается обратная ситуация.

Сезонная динамика

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» за 2012–2018 гг. сезонная активность иксодовых клещей в Пермском крае начинается с середины второй декады апреля. Возможные отклонения связаны с погодными условиями.

На основе собранного материала было подтверждено наличие двух пиков активности у D. reticulatus в Пермском крае. Однако в отличие от литературных данных, более высокая численность клещей по нашим данным наблюдается осенью.

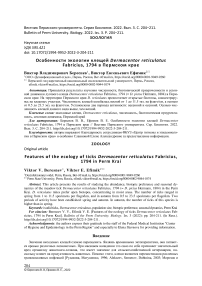

На основании данных, полученных сотрудниками лаборатории южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», был построен график сезонной активность нападения клещей в разных районах Пермского края (рис. 1).

Рис. 1. График сезонной активности клещей в южных районах Пермского края

[Chart of seasonal tick activity in the southern regions of Perm Krai]

Из графика видно, что наблюдается два пика сезонной активности: первый, приходящийся на весну и начало лета, и второй – в сентябре. Такой ход сезонной активности нападений не характерен для таежного клеща I. persulcatus , который имеет один весенне-летний пик активности. Напротив, для D. reticulatus такая кривая сезонной активности является типичной.

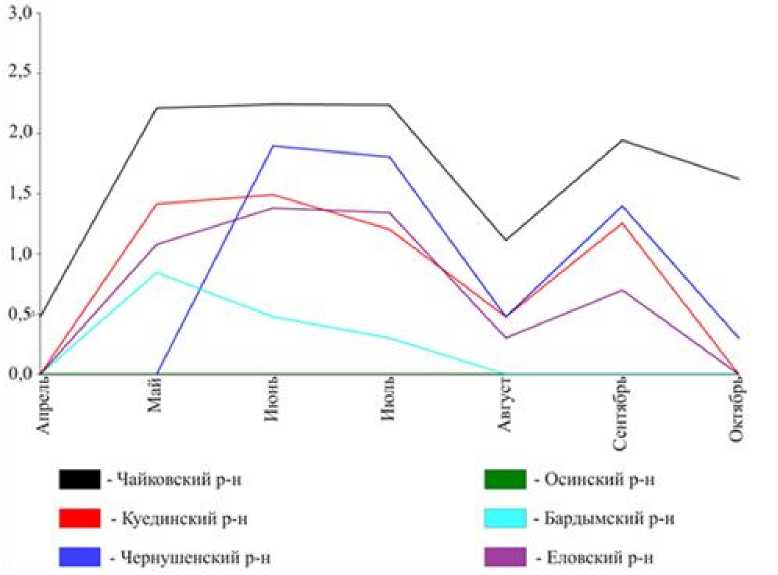

Проверка данных с учетом стандартной ошибки показывает, что среднегодовой осенний пик статистически достоверно выше среднегодового весеннего пика (рис. 2).

весна осень

Рис. 2. Среднегодовые значения численности (экземпляра на флаго/километр) весеннего и осеннего пика активности D. reticulatus с учетом доверительного интервала на основе стандартной ошибки

[Average annual abundance values (specimens per flago/kilometer) of the spring and autumn peak of D. reticulatus activity, taking into account the confidence interval based on the standard error]

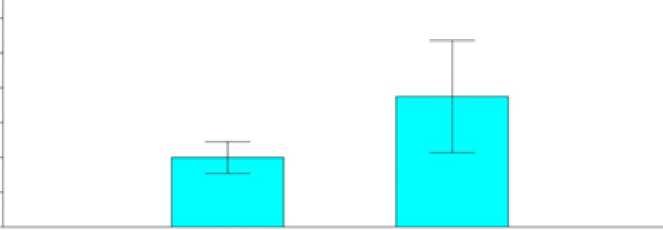

Как видно из графика (рис. 3), весной численность клещей D. reticulatus на протяжении всего периода наблюдений остается практически неизменной, и многолетняя динамика этого показателя не имеет тенденции к увеличению. В то же время показатели численности в осенний период растут и после 2013 г. превосходят весенние.

Рис. 3. Средняя численность (экземпляра на флаго/километр) D. reticulatus в Пермском крае по годам и сезонам.

Обозначения: весенний пик – зеленые ромбики, сплошная линия; осенний пик – красные квадраты, прерывистая линия

[The average number (of specimens per flago/kilometer) of D. reticulatus in the Perm Krai by year and season. Designations: spring peak – green lozenges, solid line; autumn peak – red squares, broken line]

Следовательно, в Пермском крае зимующая популяция D. reticulatus состоит из двух неравных частей. Исходя из знаний о биологии этого вида, можно предположить, что меньшая часть особей остается зимовать в подстилке на стадии голодного имаго, именно она даёт весенний пик активности. Или в условиях Пермского края выживаемость особей, зимующих в подстилке, низкая. Что обусловливает низкую численность клещей, нападающих весной. Основная же масса клещей, потомки которых дают осенний пик активности, зимует либо прикрепившись к крупным животным, либо на стадии сытого имаго.

Вопрос о том, какой именно способ зимовки присущ основной массе клещей D. reticulatus в Пермском крае, требует дополнительного изучения. Для решения этой задачи необходимо провести сборы клещей с крупных животных в осенне-зимний период. Необходимо также проведение работ по определению сроков развития преимагинальных стадий этого вида и круга их прокормителей в пределах Пермского края.

Выводы

-

1. В Пермском крае клещ D. reticulatus предпочитает открытые биотопы: луга, опушки, просеки и обочины широких дорог, концентрируясь здесь во влажных участках.

-

2. Численность клещей D. reticulatus в модельных (обследованных) биоценозах колебалась весной от 1 до 11.5 экземпляра на флаго/км, а осенью – от 0.5 до 23.5 экземпляра на флаго/км. Максимальная чис-

- ленность весной отмечена в Чайковском р-не, осенью – в Чернушенском р-не. Как правило, при отсутствии D. reticulatus биотопы заселяет таежный клещ I. persulcatus. При совместном обитании первый вид преобладает над вторым в южных районах. В северных районах определенной закономерности в преобладании одного вида над другим установить не удалось.

-

3. На территории Пермского края для D. reticulatus установлены два периода активности: весенний и осенний. Осенью численность клещей данного вида выше, чем весной.

Список литературы Особенности экологии клещей Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае

- Береснев В.В., Ефимик В.Е. Новые данные о распространении Dermacentor reticulatus Fabricius, 1794 в Пермском крае // Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2021. Вып. 3. С. 185-190.

- Балашов Ю.С. Иксодовые клещи - паразиты и переносчики инфекций. СПб.: Наука, 1998. 287 с.

- Беспятова Л.А., Бугмырин С.В. Иксодовые клещи Карелии (распространение, экология, клещевые инфекции): учеб.-метод. пособие. Петрозаводск, 2012. 100 с.

- Волков С.А. и др. Анализ инфицированности клещей видов Ixodes persulcatus и Dermacentor reticulatus возбудителями трансмиссивных заболеваний на территории Кировской области // Инфекция и иммунитет. 2016. Т. 6, № 2. С.173-178.

- Гапонов С.П., Федорук С.А, Транквилевский Д.В. Биоэкология иксодовых клещей (Ixodidae) в г. Воронеже // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Химия. Биология. Фармация. 2008. № 2. С. 71-76.

- Гапонов С.П., Солодовникова О.Г., Федорук С.А. Иксодовые клещи (Ixodidae) на урбанизированных территориях Воронежской области // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 2 (2). С. 45-51.

- Глазунов Ю.В. Биологическое обоснование сроков проведения акарицидных мероприятий против иксодовых клещей рода Dermacentor в Северном Зауралье // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=24740

- Морозов А.В. и др. Предварительные результаты выявления ДНК babesia microti у мелких млекопитающих природного очага на Среднем Урале // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН. 2007. № 3(55) Приложение. С. 136-138.

- Олсуфьев Н.Г. К экологии лугового клеща Dermacentor pictus Herm., о происхождении его очагов и путях их ликвидации в средней полосе Европейской части РСФСР // Вопросы краевой, общей, экспериментальной паразитологии и медицинской зоологии. М., 1953. Т. 8. С. 49-98.

- Померанцев Б. И. Иксодовые клещи (Ixodidae). Л., 1950. 224 с.

- Ромашова Н.Б. и др. Сезонная активность иксодовых клещей в природных условиях Воронежской области // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: материалы докл. междунар. науч. конф. М., 2017. Вып. 18. С. 391-393.

- Рудаков Н.В. Современные представления о риккетсиях и риккетсиозах // Актуальные проблемы природной очаговости болезней: материалы Всерос. конф. с междунар. участием. Омск, 2009. С. 20-23.

- Рудакова С.А. Иксодовые клещевые боррелиозы в сочетанных природных очагах Западной Сибири // Бюлетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН. 2007. № 3(55) Приложение. С. 151-155.

- Рудакова С.А. Матущенко А.А. Результаты изучения природных очагов клещевого боррелиоза в районах юга Западной Сибири // Природноочаговые болезни человека. Омск, 1996. С. 169-173.

- Самойленко И.Е. и др. Изучение адаптации Rickettsia raoultii к основным переносчикам — клещам рода Dermacentor с использованием экспериментальных методов // Сибирский медицинский журнал. 2013. Т. 120, № 5. С. 59-61.

- Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней: метод. указания МУ 3.1.3012-12. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. 55 с.

- Сердюкова Г.В. Иксодовые клещи фауны СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. 121 с.

- Таежный клещ Ixodes persulcatus Schulze (Acarina, Ixodidae): Морфология, систематика, экология, медицинское значение. Л.: Наука, 1985. 416 с.

- Якименко В.В., Малькова М.Г., Шпынов С.Н. Иксодовые клещи Западной Сибири: фауна, экология, основные методы исследования. Омск: Омский научный вестник, 2013. 240 с.

- Alekseev A.N., Semenov A.V., Dubinina H.V. Evidence of Babesia microti infection in multiinfected Ixodes persulcatus ticks in Russia // Exp. Appl. Acarol. 2003. Vol. 29. P. 345-353.

- Hammer 0., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. 2001. Vol. 4, № 1. P. 1-9.