Особенности экологии мелких млекопитающих разных экологических групп в агроценозах предгорий Центрального Кавказа

Автор: Гудова Маринат Саадуловна, Емкужева Марита Мухамедовна, Кононенко Екатерина Павловна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-3 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучено состояние численности, половозрастной структуры и размножения двух фоновых видов в агроценозах предгорий Центрального Кавказа. Ядром популяций Apodemus uralensis и Mus musculus, симбиотопически обитающих в агроценозах в летний период, являются взрослые особи сего года. При этом в возрастной структуре малой лесной мыши присутствуют все когорты, в отличие от домовой, у которой наблюдается очень низкая доля перезимовавших животных или их полное отсутствие. Высокая численность, лабильные показатели размножения A. uralensis свидетельствуют о наиболее благополучном состоянии популяции в местообитаниях с умеренным антропогенным воздействием.

Центральный кавказ, агроценоз, популяционная структура, численность

Короткий адрес: https://sciup.org/148314082

IDR: 148314082 | УДК: 591.15:599.323.41

Текст научной статьи Особенности экологии мелких млекопитающих разных экологических групп в агроценозах предгорий Центрального Кавказа

Основная черта мелких млекопитающих как компонентов зооценоза – распределение между собой территории по принципу подвижного равновесия и доминирования каждой формы в оптимальных для нее условиях [1]. Совместно обитающие виды [2] используют возможности среды с минимальной конкуренцией между собой и с максимальной биологической продуктивностью, при этом пространство заполняется с максимальной плотностью. В предгорьях центральной части Северного Кавказа наиболее массовыми [3] и широко распространенными являются малая лесная мышь ( Apodemus uralensis Pall. ) и домовая мышь ( Mus musculus L.), которые в летний период здесь обитают симбио-топично. Эта часть Северного Кавказа относится к наиболее освоенным в сельскохозяйственном отношении, а соответственно и подвергается трансформации в результате антропогенного воздействия. Для оценки состояния биоты остается актуальным комплексное изучение динамики численности, популяционной структуры и размножения мелких млекопитающих. В регионе современных данных подобного рода

недостаточно, численность и структура популяций грызунов приводятся в основном для естественных биоценозов [4-7], специальных работ, посвященных состоянию популяций мелких млекопитающих на территориях с интенсивной сельскохозяйственной деятельностью мало [8].

В этой связи целью данного исследования является изучение популяционных характеристик (состояние численности, половозрастной структуры и размножения) двух фоновых видов грызунов предгорий Центрального Кавказа – M. musculus и A. uralensis в условиях агроценозов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объекты исследования – грызуны разных экологических групп: настоящий синантроп – домовая мышь ( Mus musculus ) и широко распространенный вид [9], гемисинантроп – малая лесная мышь ( Apodemus uralensis). На территории Предкавказья род Apodemus является одним из наиболее древних из всего многообразия млекопитающих и представители рода известны из верхнемиоценовых отложений Приазовья [10]. Останки домовой мыши на Кавказе известны с голоцена [11]. Виды различаются и по ряду эколого-физиологических особенностей. В частности, домовая мышь весьма теплолюбива, механизмы терморегуляции слабо развиты и в короткий срок погибают при температуре ниже 0ºС, при этом это вид с хорошо развитыми адаптациями к существованию в условиях сухого и жаркого климата [12-13]. Малая лесная мышь теплолюбива, однако особенности поведения позволяют им существовать в неблагоприятных условиях [12].

Сбор материала производился в условиях агроцезонов предгорий (КБР, окр. с. Псынадаха, высота 700 м над ур. м.) Центрального Кавказа эльбрусского варианта поясности (по типизации А.К. Темботова) [14-15].

Динамика численности избранных видов изучена в течение четырех лет (2001-2004гг.), исследования проводились в летний сезон. Отлов зверьков производили стандартным методом ловушко-линий. Пересчет делали на 100 ловуш-ко-суток. Всего отработано 2620 ловушко-суток. Материал составил 196 особей: малой лесной мыши – 119 экземпляров, домовой мыши – 77 экземпляров. Изучены численность, половозрастная структура популяций и размножение. Фактическую плодовитость оценивали на основе подсчета плацентарных пятен и количества эмбрионов в рогах матки с пересчётом среднего значения на количество размножающихся самок. Возраст животных определяли по степени стёртости жевательной поверхности коренных зубов [16-17] на основании чего выделяли три возрастные группы – перезимовавшие, взрослые сего года, молодые. Градация численности (редкий, обычный, многочисленный) производилась по А. П. Кузякину [18] и А. К. Темботову [19].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

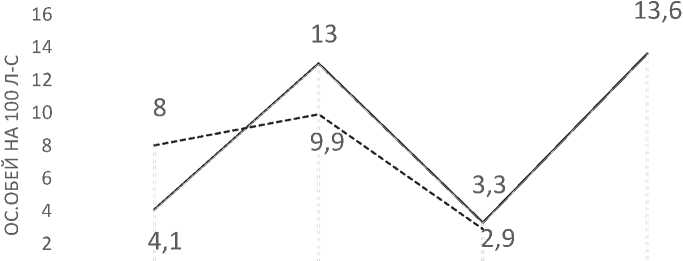

В предгорьях Центрального Кавказа лесная мышь обитает в биотопах природного и антропогенного характера: лесные полосы, луга, обрабатываемые сады, огороды, надворные постройки и жилища человека [3, 4, 5]. Согласно результатам проведенных исследований, динамика численности популяции малой лесной мыши в условиях предгорья в агроценозе за период исследования характеризуется двухгодичной цикличностью, значения варьируют от 3,3 до 13,6 (рис. 1). Двухлетний цикл у лесных мышей также отмечен в оптимальных условиях Кавказского заповедника, где урожаи ежегодны за счет разных пород, тогда как в менее кормной южной его части цикл равен 5 годам [20].

Как известно, численность популяции регулируется за счет изменения половозрастного состава, интенсивности размножения и степени участия прибылых особей в размножении, которая в большей степени оказывает влияние на рост численности. В половой структуре A. uralensis в предгорьях прослеживаются некоторые особенности. Только в период минимальной численности отмечается явное смещение в сторону самцов в группе взрослых особей, что указывает на пессимизацию условий, в остальные годы наблюдается равное соотношение самцов и самок или преобладание самок, как в выборке взрослых особей, так и в группе молодых (табл.).

Увеличению численности малой лесной мыши во второй год исследования способствует высокий репродуктивный потенциал – большой процент молодых особей (прирост) и высокая плодовитость, тогда как в третий год, предшествующий очередному подъему численности, механизмы компенсации численности отличаются – это участие в размножении значительной доли самок, при относительно низкой их плодовитости (табл.).

В год максимальной численности, взрослых самок больше в 2,4 раза, тогда же и отмечены высокое среднее значение плодовитости, равное 7,3 (от 4 до 10 эмбрионов; средние многолетние значения – 6,9±0,28) и максимальное количество размножающихся самок.

Во все годы исследований в возрастной структуре малой лесной мыши представлены все возрастные группы, основу популяции составляют прибылые. В некоторые годы (второй и третий год исследования) количество перезимовавших животных небольшое.

о I II III IV

ГОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

------A. uralensis ------- М. musculus

Рис. Численность малой лесной и домовой мыши в предгорьях Центрального Кавказа

Таблица. Половозрастная структура малой лесной мыши в условиях предгорий Центрального Кавказа

|

Показатели |

I год исследования |

II год исследования |

III год исследования |

IV год исследования |

||||

|

A. uralensis |

M. musculus |

A. uralensis |

M. musculus |

A. uralensis |

M. musculus |

A. uralensis |

M. musculus |

|

|

S / ч Молодые Взрослые |

1:2 1:1,1 |

3:1 1:1,1 |

1:2 1,1:1 |

0:1 1,4:1 |

1:1,3 1,6:1 |

0:1 2:1 |

1:1 1:2,4 |

0 |

|

Молодые |

32,0 |

20,5 |

16,1 |

3,5 |

3,3 |

11,1 |

3,0 |

0 |

|

Взрослые сего года |

52,0 |

74,4 |

67,7 |

93,1 |

90,3 |

88,9 |

90,9 |

0 |

|

Перезимовавшие |

16,0 |

5,1 |

16,1 |

3,5 |

6,7 |

0 |

6,1 |

0 |

|

% беременных |

21,4 |

33,3 |

17,6 |

30,8 |

38,5 |

33,3 |

54,5 |

0 |

|

Фактическая плодовитость |

8,0 |

6,6 |

6,0 |

5,3 |

6,0 |

6,0 |

7,3 |

0 |

Домовая мышь, как известно, в предгорной лесостепи и равнинной зоне Северного Кавказа заселяет населенные пункты, а вне населенных пунктов все природные биотопы – обрабатываемые поля с колосовыми, пропашными и техническими культурами, лесные насаждения, нераспаханные целинные земли [19]. Численность вида по годам подвержена резким колебаниям [20, 21]. По полученным нами данным в условиях агроценозов предгорий в летний период диапазон колебаний составляет 2,9 ос./100 л.с – 9,9 ос./100 л.с. По сведениям, приводимым А. К. Темботовым [19], в агроценозе в разные годы численность вида составляет от 3 до 25 ос./100 л.с. Колебания численности у лесной мыши – от 1,1 до 12 ос./100 л.с. Следует отметить, , в зимний период второго года исследования, когда домовая мышь мигрирует в постройки человека, численность с 2,9 ос./100 л.с (лето) доходит до 25 ос./100 л.с.

Сравнительный анализ динамики численности (рис.) A. uralensis и M. musculus показывает синхронный ритм в первые три года (увеличение численности у обоих видов и следующие за этим падение), тогда как в четвертый год исследования идет подъем численности у малой лесной мыши и депрессия – у домовой. В агроценозах домовые мыши по обилию уступают лесным мышам, что согласуется с данными других авторов [22].

В популяции домовых мышей во все годы исследований наблюдается некоторое смещение в пользу самцов, а в год депрессии численность самцов в 2 раза больше, чем самок.

Количество размножающихся самок у синантропов в изученный промежуток относительно стабильное, без резких колебаний, вместе с тем, отмечается высокая изменчивость показателя плодовитости (от 4 до 9; коэффициент вариации – 23,5%), средний размер выводка за весь период исследований 6±0,43, это несколько ниже, чем у малой лесной мыши (табл.). По данным литературы [3, 21], величина выводка домовой мыши в предгорных и степных районах Северного Кавказа колеблется от 2-3 до 13-14, в среднем 7,7, причем количество выводка меняется относительно стаций обитания вида.

В возрастной структуре M. musculus ядром популяции, как и A. uralensis, являются взрослые особи сего года, однако доля перезимовавших животных небольшая, а в год низкой численности данная когорта отсутствует вовсе (табл.).

Как известно, M. musculus в летний период, в том числе и в условиях предгорья, выселяется из домов, занимая как природные [20, 23, 24, 25], так и нарушенные агроценозы. Возможно, низкая численность, а иногда и отсутствие перезимовавших животных, является следствием дератизационных мероприятий, которые ведут к элиминации животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет заключить следующее. В условиях предгорий Центрального Кавказа, в агроценозе, где летом симбиотопически обитают оба вида, почти во все годы исследования доминирует малая лесная мышь, в годы пика вид многочисленен, в период снижения – обычен. Динамика численности A. uralensis характеризуется двухгодичной цикличностью, что свойственно виду [20] в благоприятных условиях. В агроценозах Центрального Кавказа вид проявляет высокую пластичность популяционных параметров. Так, в разные годы депрессий механизмы компенсации численности у вида различны. Наблюдаемая при этом большая лабильность репродуктивных особенностей A. uralensis отражает, видимо, приспособленность популяции к меняющейся среде обитания и имеет важное значение в популяционном регулировании численности.

Агротехнические приемы, которые используются в борьбе с вредителями, несомненно, являются стрессирующими для мышевидных грызунов. Вместе с тем, Apodemus uralensis – типичный эврибионт, проявляющий положительную реакцию (рост численности) на умеренное антропогенное воздействие, с легкостью заселяя нарушенные биотопы. Эффективным механизмом роста плотности в благоприятных условиях является повышение интенсивности размножения и плодовитости [26, 27].

Домовая мышь менее приспособлена к обитанию в нарушенных ценозах, по сравнению с малой лесной мышью. Ядром популяции в аго-ценозах у домовой мыши, как у лесной, являются взрослые особи сего года. При этом в возрастной структуре малой лесной мыши присутствуют все когорты, в отличие от домовой, у которой наблюдается очень низкая доля перезимовавших животных или их полное отсутствие. Несмотря на относительно стабильные показатели доли размножающихся самок, плодовитость и численность ниже, чем у малой лесной мыши.

Таким образом, исходя из анализа динамики численности избранных видов, структуры их популяций можно заключить: в условиях агроценозов Центрального Кавказа в наиболее благополучном состоянии находится популяция A. uralensis.

Список литературы Особенности экологии мелких млекопитающих разных экологических групп в агроценозах предгорий Центрального Кавказа

- Башенина Н.В. Пути адаптации мышевидных грызунов. М.: Наука, 1977. 255 с.

- Жигальский О.А. Анализ взаимоотношений между совместно обитающими видами // Животный мир горных территорий. М.: Т-во научных изданий КМК. 2009. С. 293-297.

- Темботов А.К., Шхашамишев Х.Х. Животный мир Кабардино-Балкарии. Нальчик: Эльбрус, 1984. 190 с.

- Популяционная изменчивость малой лесной мыши в среднегорьях Западного и Центрального Кавказа / М.С. Гудова, З.А. Берсекова, З.Х. Боттаева, А.Х. Чапаев, Л.С. Дышекова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. №5 (2). Т. 18. С. 252-256.

- Популяционная изменчивость малой лесной мыши (Mammalia, Rodentia) в трех вариантах поясности Центрального и Западного Кавказа / М.С. Гудова, З.А. Берсекова, М.М Емкужева, З.Х. Боттаева, А.Х. Чапаев, Л.С. Дышекова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2017. № 5. Т. 19. С. 48-56.