Особенности экспрессии Beclin-1 в гиппокампе крыс при экспериментальном моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения

Автор: Смирнов А.В., Медников Д.С., Шмидт М.В., Экова М.Р., Тюренков И.Н., Куркин Д.В., Волотова Е.В., Бакулин Д.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Обзорные статьи

Статья в выпуске: 2 (62), 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты иммуногистохимического исследования маркера аутофагии Beclin-1 в пирамидном слое гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании хронических нарушений мозгового кровотока. Выявлено достоверное усиление экспрессии Beclin-1 в зонах СА1 и СА2 как в увеличении относительной площади иммунопозитивного материала, так и в интенсивности реакции, кроме того, обнаружена тенденция к усилению экспрессии Beclin-1 в зоне СА3. При гистологическом исследовании выявлены: вазогенный отек, деструктивные и адаптивные изменения стенок артериол, признаки обратимого и необратимого повреждения нейронов пирамидного слоя.

Гиппокамп, цереброваскулярные болезни, аутофагия, крыса

Короткий адрес: https://sciup.org/142224326

IDR: 142224326 | УДК: 616-005.4:611.813.14:616-092.9

Текст научной статьи Особенности экспрессии Beclin-1 в гиппокампе крыс при экспериментальном моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения

Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) на сегодняшний день представляют собой важную медико-социальную проблему не только в России, но и во всем мире. Это связано как с высокой долей в общей структуре заболеваемости, так и с высоким уровнем смертности, а также с тяжелой инвалидизацией пациентов [3, 5]. Кроме главных факторов развития ЦВБ – атеросклероза и гипертонической болезни, важная роль в постоянном повышении заболеваемости, особенно хронических форм, отводится тенденции к постарению населения [3]. С учетом частого развития дисциркуляторной энцефалопатии различной степени тяжести, вплоть до деменции, при прогрессирующих хронических формах ЦВБ, особенную актуальность приобретает исследование закономерностей и особенностей повреждения структур головного мозга, отвечающих за когнитивные навыки [1]. Наиболее перспективным подходом к лечению ЦВБ, учитывая ограниченную эффективность реабилитационных мероприятий, может служить детальное изучение начальных механизмов повреждения, структурно-функциональных изменений, способов повышения нейрональной устойчивости к ишемии. Одним из регулируемых процессов, направленных на поддержание клеточного гомеостаза и обеспечивающих выживаемость при повреждающих воздействиях, является аутофагия. Beclin-1 – белок суперсемейства белков Bcl-2, относящийся к подсемейству BH3-proteins, выполняющий множество функций, в том числе перекрестное регулирование аутофагии и апоптоза [7, 8]. Известно о важной роли Beclin-1 в формировании аутофагосом [8], а ряд исследователей описывает развитие нейродегенеративных процессов в гиппокампе и мозжечке у линии мышей с условным нокаутом Beclin-1 [6].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Качественными и количественными методами описать особенности экспрессии Beclin-1 в пирамидном слое гиппокампа крыс при экспериментальном моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнена на 12-месячных крысах линии Вистар (n = 20), полученных из питомника лабораторных животных (Рапполово). Животные были разделены на две группы: 1-я – контрольные крысы, 2-я – крысы с моделируемым нарушением кровообращения (n = 10). Содержание животных соответствовало правилам лабораторной практики (GLP) и Приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной практики». Моделирование проводилось на бодрствующих крысах с использованием специальной центрифуги, животных размещали в пеналах в строго каудо-краниальном направлении и подвергали гравитационному воздействию силой 9G в течение 5 минут дважды в день с интервалом в 12 часов на протяжении 28 дней [2, 4]. На 29-е сутки наркотизированных хлоралгидратом крыс декапитировали и забирали образцы головного мозга. Головной мозг фиксировали в 10%-м забуференном формалине, с дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов и изготовлением парафиновых блоков. Срезы толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, тионином по методу Ниссля. Иммуногистохимическое исследование проводили непрямым пероксидазно-антипероксидазным методом с использованием поликлональных антител к Beclin-1 (1:100. GeneTex, Irvine, СА) согласно протоколу производителя с использованием полимерной системы (Thermo Scientific, Fremont, CA). В качестве хромогена использовали DAB (диаминобензидин). Оценку изменения уровня экспрессии определяли путём подсчёта относительной площади иммунопозитивного материала (ИМ), а также интенсивности реакции в соответствии с 4-балльной адаптированной шкалой Allred (0 – отсутствие реакции, 1 – слабая интенсивность, 2 – умеренная интенсивность, 3 – выраженная интенсивность) во всех зонах гиппокампа с использованием модуля Image Analysis программы ZEN 1.1.2.0 (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany). Исследование микропрепаратов проводилось с помощью микроскопа «Axio Lab. A1» (Carl Zeiss Microscopy

GmbH, Germany), фотодокументирование осуществляли камерой «AxioCam 105 color» (Carl Zeiss Microscopy GmbH, Germany). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакетов программ Statistica 6,0 (StatSoft, USA). Обобщенные данные представляли в виде медианы (Me) с указанием интерквартильного интервала [Q1; Q3]. Различия между группами оценивали по критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney, U-test) и считали статистически значимыми при p < 0,05, о тенденции говорили при диапазоне 0,05 < p < 0,06.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При гистологическом исследовании СА1 зоны гиппокампа крыс 2-й группы обнаружено значительное изменение цитоархитектоники пирамидного слоя. Было отмечено резкое увеличение числа нейронов с признаками повреждения, среди которых доминировали тотально гиперхромные со сморщенными перикарионами и усиленной извитостью отростков. Выявлено менее компактное расположение перикарионов, участки очаговых выпадений пирамидных нейронов. Расстройства микрогемоциркуляции выражались в резком отеке, локализованном как вокруг нейрональных, так и вокруг глиальных элементов не только пирамидного, но и молекулярного, и краевого полиморфного слоев. В сосудах микроциркуляторного русла выявлялись эритроцитарные стазы, полнокровие, очаговый диапедез эритроцитов. Кроме того, стенки сосудов претерпевали значительные изменения, связанные, прежде всего, с утолщением за счет плазматического пропитывания, в артериолах отмечены деструктивные и адаптивные изменения, проявляющиеся в появлении циркулярных и сегментарных фибриноидных некрозов, а также милиарных аневризм. При иммуногистохимическом исследовании СА1 зоны гиппокампа крыс 1-й группы с применением антител против Beclin-1 выявлена равномерная цитоплазматическая реакция в пирамидных нейронах, преимущественно слабой интенсивности (1 балл), встречались единичные нейроны с умеренной экспрессией ИРМ (2 балла). При ИГХ исследовании СА1 зоны гиппокампа гиппокампа крыс 2-й группы обнаружено достоверное усиление экспрессии Beclin-1-позитивного материала как в интенсивности реакции, так и в относительной площади ИРМ (см. табл.). Значение ОП ИМР увеличилось на 1 % по сравнению с контролем (p < 0,01). Интенсивность при этом сменялась на преимущественно умеренно выраженную (2 балла), в отдельных клетках достигая резко выраженной (3 балла).

Таблица 1

Изменение параметров экспрессии при иммуногистохимическом исследовании гиппокампа крыс с применением антител против Beclin-1

|

Параметр экспрессии |

Контроль |

Моделируемые хронические нарушения мозгового кровообращения |

||||||

|

СА1 |

СА2 |

СА3 |

СА4 |

СА1 |

СА2 |

СА3 |

СА4 |

|

|

Относительная площадь ИРМ, Bcl-2, % |

0,4 [0,1;0,7] |

0,9 [0,6;0,9] |

1,5 [0,9;1,8] |

1,3 [1,0;2,2] |

1,4 [1,2;2]** |

1,5 [1,2;1,7]* |

2,3 [1,7;2,8] |

2,6 [2,0;2,8] |

|

Интенсивность ИРМ, Beclin-1, баллы |

+ |

++ |

+ |

+ |

++ |

+++ |

+++ |

++ |

** р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой;

* р < 0,05 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна-Уитни).

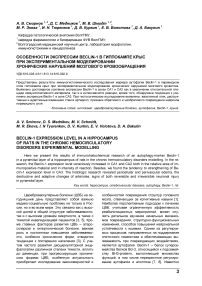

При гистологическом исследовании СА2 зоны гиппокампа крыс 2-й группы обнаружены схожие с СА1 нарушения кровообращения, проявляющиеся, прежде всего, в выраженном перицеллюлярном и периваскулярном отеке и полнокровии сосудов микроциркуляторного русла, с утолщением стенок за счет плазматического пропитывания. Пирамидный слой характеризовался неоднородностью нейронального состава – среди пирамидных нейронов преобладали клетки с признаками обратимого и необратимого повреждения, вплоть до клеток-теней. Абсолютное большинство составляли нейроны с веретеновидно смор- щенными перикарионами, резкой гиперхро-мией ядра, в которых не определялось ядрышко, встречались единичные гипохромные нейроны. При ИГХ исследовании СА2 зоны гиппокампа крыс 1-й группы выявлено равномерное цитоплазматическое распределение Beclin-1-позитивного материала (рис. 1), интенсивностью преимущественно 2 балла. Во 2-й группе отмечено достоверное усиление экспрессии: относительная площадь ИРМ увеличилась на 0,6 % по сравнению с контролем (p < 0,05) (см. табл.), а интенсивность ИРМ сменялась на преимущественно резко выраженную (3 балла).

Рис. 1. Иммуногистохимическое исследование СА2 зоны гиппокампа крыс с применением антител против Beclin-1: А – контрольная группа, интенсивность ИРМ преимущественно 2 балла; Б – группа крыс с моделируемыми хроническими нарушениями мозгового кровообращения, увеличение площади и усиление интенсивности ИРМ. Ув х 400, докраска гематоксилином

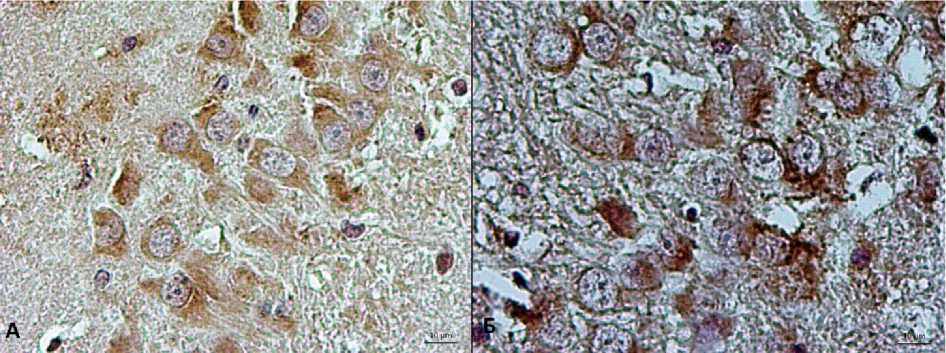

Зона СА3 гиппокампа крыс 2-й группы характеризовалась максимально выраженным спонги-озом, менее плотным прилеганием перикарионов пирамидных нейронов, а также участками очаговых выпадений нейронов. В отдельных полях зрения пирамидный слой был представлен гомогенизированной полоской, состоящей исключительно из тотально гиперхромных нейронов, многие из которых приобретали веретеновидную или близкую к веретеновидной форму. Описанные для зоны СА1 и СА2 сосудистые нарушения, про- являющиеся в утолщении стенок, развитии в них деструктивных и адаптивных процессов, встречались и в СА3 зоне. При иммуногистохимическом исследовании с применением антител против Be-clin-1 зона СА3 контрольных крыс характеризовалась максимальным уровнем экспрессии в значениях относительной площади ИРМ (рис. 2) интенсивностью преимущественно 1 балл. В группе животных с моделируемыми нарушениями кровообращения выявлена тенденция к увеличению ОП ИРМ, а также более интенсивная цитоплаз- матическая реакция Beclin-1 позитивного материала, составляющая преимущественно 3 балла.

Рис. 2. Изменение относительной площади Beclin-1-позитивного материала при моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения:

** – р < 0,01 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой; * – р < 0,05 – различия достоверны по сравнению с контрольной группой (использован критерий Манна-Уитни)

При гистологическом исследовании СА4 зоны гиппокампа крыс 2-й группы обнаружено значительное изменение строения пирамидного слоя, выражающееся в увеличении числа поврежденных нейронов, большинство из которых составляли пикноморфные тотально гиперхром-ные клетки. Признаки нарушения кровообращения, выявленные в СА4, носили схожий характер с обнаруженными в остальных зонах и проявлялись, главным образом, в спонгиозе и формировании криблюр. Признаки нарушения кровообращения также проявлялись в виде полнокровия и эритроцитарных стазов, очаговом диапедезе эритроцитов. Адаптивные изменения сосудов микроциркуляторного русла проявлялись в виде утолщения стенок. При ИГХ исследовании с применением антител против Beclin-1 в СА4 зоне гиппокампа крыс 2-й группы не обнаружено достоверных различий в значениях относительной площади ИРМ, однако интенсивность сменялась с преимущественно слабой (1 балл) на преимущественно умеренную (2 балла).

Обнаруженная картина спонгиоза связана, по нашему мнению, с персистенцией отека и набуханием головного мозга при многократно повторяющихся воздействиях отрицательных продольных перегрузок. Однократное воздействие – 9Gz приводит к гемодинамическим нарушениям, связанным с перераспределением циркулирующей крови и смещению ее в верхнюю половину тела, срыву ауторегуляции мозгового кровотока, а также нарушению венозного оттока. Подъем давления в артериолах и капиллярах приводит к альтеративным изменениям, связанным с набуханием эндотелия сосудов и плазматическим пропитыванием стенок. Систе- матически повторяющиеся – 9Gz воздействия приводят к дальнейшим деструктивным изменениям и адаптивной перестройке сосудов с появлением участков фибриноидного некроза, склероза и утолщения стенок. Нарастающий отек, по нашему мнению, формируется за счет повреждения гематоэнцефалического барьера, деструкции астроцитарных отростков, заполнению периваскулярных пространств жидкостью и постепенным их расширением с формированием криблюр. Являясь по патогенетическому признаку вазогенным, нарастающий отек обуславливает прогрессирование морфофункциональных изменений. Так, в условиях отека, в гиппокампе отмечены нейродегенеративные изменения, проявляющиеся резким увеличением числа пирамидных нейронов с признаками повреждения и участками очаговых выпадений нейронов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при экспериментальном моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения методом многократных длительных отрицательных продольных перегрузок в пирамидном слое гиппокампа крыс отмечается достоверное усиление экспрессии Beclin-1 в зонах СА1 и СА2.

Список литературы Особенности экспрессии Beclin-1 в гиппокампе крыс при экспериментальном моделировании хронических нарушений мозгового кровообращения

- Ганнушкина И. В., Лебедева Н. В. Гипертоническая энцефалопатия / И. В. Ганнушкина, Н. В. Лебедева. - М., 1987. - 224 с.

- Морфометрическое исследование гиппокампа правого полушария крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии / А. В. Смирнов [и др.] // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2016. - Т. 52, № 4. - С. 7-11.

- Нарушения мозгового кровообращения: диагностика, лечение, профилактика / З. А. Суслина [и др.]. - М.: Медпресс-информ, 2016. - 536 с.

- Особенности экспрессии HSP70, HSP90 и GFAP в гиппокампе крыс при моделировании гипертензивной энцефалопатии / А. В. Смирнов [и др.] // Клиническая и экспериментальная морфология. - 2017. - Т. 22, № 2. - С. 59-64.

- Смирнов, А. В. Патологическая анатомия цереброваскулярной болезни. Стратегии стимуляции нейрогенеза. / А. В. Смирнов, Н. В. Григорьева, Е. В. Горелик // Вестн. ВолгГМУ. - 2013. - Т. 46, № 2. - С. 3-8.

- Beclin 1 regulates neuronal transforming growth factor-p signaling by mediating recycling of the type I receptor ALK5 / C. E. O'Brien [et al.] // Molecular Neurodegeneration. - 2015. - № 10. - Р. 69.

- Moderate hypothermia significantly decreases hippocampal cell death involving autophagy pathway after moderate traumatic brain injury / Y. Jin [et al.] // J. of neurotrauma. - 2015. - № 32. - Р. 1090-1100.

- The Beclin-1 network regulates autophagy and apoptosis / R. Kang [et al.] // Cell Death and Differentiation. - 2011. - № 18. - Р. 571-580.