Особенности экспрессии лектинов при неспецифическом язвенном колите

Автор: Маркова А.А., Кашкина Е.И., Маслякова Галина Никифоровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ экспрессии лектинов в слизистой оболочке толстой кишки у больных неспецифическим язвенным колитом (НЯК) в зависимости от длительности, тяжести заболевания, локализации и активности воспалительного процесса. Материал и методы. Обследовано 48 пациентов с НЯК и 15 практически здоровых людей. В слизистой оболочке толстой кишки определялась экспрессия специфических лектинов. Результаты. У практически здоровых людей не отмечалось экспрессии изучаемых лектинов. У больных НЯК имелись различия в экспрессии лектина завязей пшеницы. Заключение. У больных НЯК установлена зависимость экспрессии пектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину от тяжести течения и активности воспалительного процесса.

Лектины, неспецифический язвенный колит

Короткий адрес: https://sciup.org/14917657

IDR: 14917657

Текст научной статьи Особенности экспрессии лектинов при неспецифическом язвенном колите

Адрес: 410019, г. Саратов, 2-й Магнитный проезд, д. 40, кв. 36.

Тел.: 89271656405

ультраструктурном, клеточном и тканевом уровнях, для прижизненных исследований тканевых структур. Лектины позволяют получить информацию о топографии гликопротеинов в тканях и на поверхности клеток и дают представление о химической структуре выявленных углеводных групп, информируют о подвижности мембранных рецепторов, влияют на транспортные и другие внутриклеточные процессы [8–10].

Цель исследования : провести анализ экспрессии лектинов в слизистой оболочке толстой кишки у больных неспецифическим язвенным колитом (НЯК) в зависимости от длительности, тяжести заболевания, локализации и активности воспалительного процесса.

Методы. Исследование проводилось на базе отделения гастроэнтерологии ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Саратова. Основную группу составили 48 пациентов с НЯК в возрасте от 20 до 66 лет (24 женщины и 24 мужчины), группу сравнения — 15 практически здоровых людей. Для обследования пациентов использовались клинические, лабораторные, эндоскопические, морфологические методы с изучением биоптатов слизистой оболочки толстой кишки с помощью лектиновой гистохимии.

Пациенты с НЯК были разделены на группы в зависимости от степени тяжести клинических проявлений, длительности заболевания, локализации и активности воспалительного процесса.

С помощью использования меченых пероксидазой лектинов проводилось окрашивание биоптатов слизистой оболочки толстой кишки у практически здоровых людей и у больных НЯК. Применялись следующие лектины: завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину и бобовника анагиралистного LAL-тропного к б-L-фукозе (б — LFuc). В клетках поверхностного эпителия и в эпителии желез слизистой оболочки толстой кишки определялись интенсивность экспрессии (слабая, умеренная и выраженная) и процент экспрессирующих клеток в эпителии желез (количество окрашенных клеток от общего их коли- чества: до 50% прореагировавших клеток, от 50 до 80% и 80-100%).

Полученные в результате исследования данные обработаны с использованием статистического пакета программ «Excel» и «Statistica».

Для сравнения двух групп по качественному признаку применялся тест Манна — Уитни. В результате статистической обработки данных получены следующие результаты.

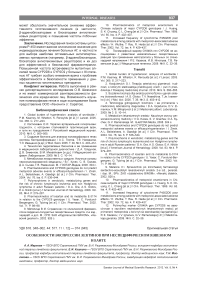

Результаты. У практически здоровых людей ни в одном случае не отмечалось экспрессии лектинов, как завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину (рис. 1), так и бобовника ана-гиралистного LAL-тропного к б-L-фукозе (б — LFuc).

У пациентов с НЯК только в четырех случаях из 48 наблюдалась отрицательная реакция при использовании лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину. Следует отметить, что во всех четырех случаях это был дистальный колит с длительностью заболевания от 1 года до 5 лет, имеющий легкое течение и I степень эндоскопической активности.

Остальные пациенты с НЯК в зависимости от длительности заболевания были разделены на 3 группы: с длительностью заболевания до 1 года (n=12), от 1 года до 5 лет (n=14) и более 5 лет (n=18).

Все пациенты в зависимости от степени тяжести течения заболевания были разделены на группы согласно классификации Truеlove и Witts (1955 г.). У шести больных отмечалось легкое течение заболевания, у 34 — средней степени тяжести, у четырех — тяжелое.

По локализации воспалительного процесса дистальный колит наблюдался у 12 человек, левосторонний у 20 и тотальный в 12 случаях.

В зависимости от эндоскопической активности заболевания больные распределены на 3 группы: I степень активности была установлена у 14 пациентов, II степень — у 24 и III степень — у шести.

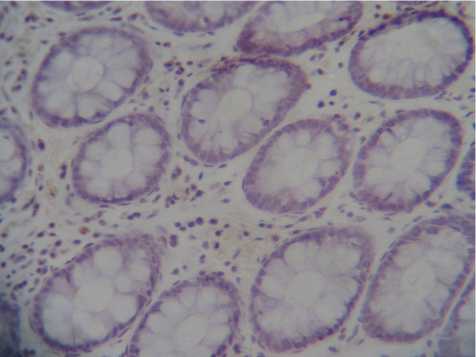

При НЯК экспрессия бобовника анагиралист-ного LAL-тропного к б-L-фукозе (б — LFuc) отсутствовала (рис. 2), однако имелись различия в экспрессии лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину.

Результаты исследования экспрессии лектина в зависимости от длительности заболевания НЯК представлены в табл. 1.

Рис. 1. Отрицательная реакция WGA в клетках железистого эпителия у здоровых людей. Метод иммуногистохимии.

Ув. 200

Рис. 2. Отрицательная реакция LAL в клетках железистого эпителия у больных НЯК. Метод иммуногистохимии. Ув. 200

Как видно из табл. 1, у 83% больных с длительностью заболевания до 1 года экспрессия наблюдалась практически во всех клетках железистого эпителия

Таблица 1

Результаты экспрессии лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину у больных НЯК с различной длительностью заболевания

|

Длительность заболевания (% экспрессии) |

||||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

До 50% |

- |

- |

2 |

14 |

2 |

11 |

|

50-80% |

2 |

17 |

4 |

28 |

10 |

55 |

|

80-100% |

10 |

83 |

8 |

58 |

6 |

34 |

Интенсивность экспрессии WGA в поверхностном эпителии

|

Слабая |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Умеренная |

4 |

33 |

8 |

57 |

6 |

34 |

|

Выраженная |

8 |

67 |

6 |

43 |

12 |

66 |

|

Интенсивность экспрессии WGA в эпителии желез |

||||||

|

Слабая |

2 |

16 |

2 |

14 |

2 |

11 |

|

Умеренная |

6 |

50 |

8 |

57 |

16 |

55 |

|

Выраженная |

4 |

34 |

4 |

29 |

6 |

34 |

Таблица 2

Результаты экспрессии лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину у больных НЯК с различной степенью тяжести заболевания

|

Течение (% экспрессии) |

Легкое |

Средней степени |

Тяжелое |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

До 50% |

4 |

67 |

- |

- |

- |

- |

|

50-80% |

2 |

33 |

14 |

41 |

- |

- |

|

80-100% |

- До 1 года |

- От года до 5 лет |

20 Более 5 лет |

59 |

4 |

100 |

Интенсивность экспрессии WGA в поверхностном эпителии

|

Слабая |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Умеренная |

2 |

33 |

22 |

65 |

- |

- |

|

Выраженная |

4 |

67 |

12 |

35 |

4 |

100 |

Интенсивность экспрессии WGA в железистом эпителии

|

Слабая |

4 |

67 |

2 |

5 |

- |

- |

|

Умеренная |

2 |

33 |

22 |

65 |

- |

- |

|

Выраженная |

- |

- |

10 |

30 |

4 |

100 |

(80-100%). С увеличением длительности заболевания процент пациентов с такой же выраженностью экспрессии снижался до 58% во второй группе и до 34% в третьей группе с продолжительностью заболевания более 5 лет. Зависимости выраженности экспрессии в поверхностном эпителии от продолжительности заболевания не выявлено. Интенсивность экспрессии в поверхностном эпителии во всех случаях была умеренно выраженной или выраженной, слабая экспрессия не наблюдалась ни в одном случае. В группах с различной длительностью заболевания не выявлялось закономерности по интенсивности экспрессии в эпителии желез.

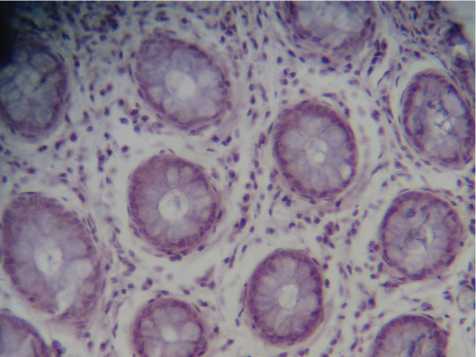

Из табл. 2 видно, что при легком течении заболевания у 67% больных экспрессия наблюдалась менее чем в 50% эпителиальных клетках желез. В остальных случаях экспрессия обнаруживалась не более чем в 80% клеток. При средней степени тяжести уже в 59% случаев, а при тяжелом течении в 100% случаев отмечался высокий процент экспрессирующих клеток (рис. 3).

По интенсивности экспрессии в поверхностном эпителии закономерности выявлено не было, однако у пациентов с тяжелым течением во всех случаях наблюдалась экспрессия до 100% клеток.

Следует отметить, что интенсивность экспрессии в железистом эпителии нарастала с увеличением тяжести течения и при тяжелом течении во всех случаях была выраженной в 100% случаев.

При анализе показателей в зависимости от объема поражения кишки различий по интенсивности экспрессии и количеству экспрессирующих клеток в железистом эпителии различий не выявлено, однак, наблюдалось уменьшение интенсивности экспрессии в поверхностном эпителии при распространении воспалительного процесса в проксимальные отделы кишки (табл. 3).

Как видно из табл. 4, при I степени активности НЯК более чем в половине случаев экспрессия наблюдалась в 50-80% клеток железистого эпителия, лишь в 15% случаев окрашивались все клетки. При II и III степенях активности наблюдался самый высо- кий процент экспрессии клеток (от 80 до 100%) более чем в половине случаев.

По интенсивности экспрессии клеток поверхностного эпителия различий между группами больных с I и II степенями активности не выявлено, у больных с III степенью активности наблюдалась только выраженная интенсивность экспрессии. Отмечалось увеличение количества клеток с выраженной интенсивностью экспрессии и при нарастании активности заболевания.

Обсуждение. При сравнительном анализе интенсивности экспрессии лектина завязей пшеницы в клетках поверхностного эпителия статистически значимых различий между группами в зависимости от длительности, тяжести течения НЯК не получено. Имелись различия в интенсивности экспрессии в поверхностном эпителии между пациентами с дистальным и тотальным колитом (р≤0,001) и левосторонним и тотальным колитом (р≤0,004). Кроме этого, имелись различия в экспрессии лектина завязей пшеницы между пациентами со II и III степенями эндоскопической активности (р≤0,02).

Рис. 3. Выраженная экспрессия WGA в клетках поверхностного и железистого эпителия. Метод иммуногистохимии.

Ув. 200

Таблица 3

Результаты экспрессии лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину у больных НЯК в зависимости от локализации воспалительного процесса

|

Локализация (% экспрессии) |

Дистальный |

Левосторонний |

Тотальный |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

До 50% |

2 |

16 |

2 |

10 |

- |

- |

|

50-80% |

6 |

50 |

4 |

20 |

6 |

50 |

|

80-100% |

4 |

34 |

14 |

70 |

6 |

50 |

Интенсивность экспрессии WGA в поверхностном эпителии

|

Слабая |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Умеренная |

2 |

17 |

6 |

30 |

10 |

83 |

|

Выраженная |

10 |

83 |

14 |

70 |

2 |

17 |

Интенсивность экспрессии WGA в железистом эпителии

|

Слабая |

2 |

17 |

4 |

20 |

- |

- |

|

Умеренная |

4 |

33 |

10 |

50 |

10 |

83 |

|

Выраженная |

6 |

50 |

6 |

30 |

2 |

17 |

Таблица 4

Результаты экспрессии лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину у больных НЯК в зависимости от степени эндоскопической активности заболевания

|

Активность (% экспрессии) |

I |

II |

III |

|||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

До 50% |

4 |

28 |

- |

- |

- |

- |

|

50-80% |

8 |

57 |

6 |

25 |

2 |

34 |

|

80-100% |

2 |

15 |

18 |

75 |

4 |

66 |

Интенсивность экспрессии WGA в поверхностном эпителии

|

Слабая |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Умеренная |

6 |

43 |

12 |

50 |

–6 |

–100 |

|

выраженная |

8 |

57 |

12 |

50 |

Интенсивность экспрессии WGA в железистом эпителии

|

Слабая |

4 |

28 |

4 |

17 |

- |

- |

|

Умеренная |

8 |

57 |

14 |

58 |

2 |

34 |

|

Выраженная |

2 |

15 |

6 |

25 |

4 |

66 |

При анализе интенсивности окрашивания в железах выявлены значимые различия между группами в зависимости от степени тяжести между легким течением и средней степени (р≤0,001), легким и тяжелым (р≤0,006), средней степенью и тяжелым течением (р≤0,008). Отмечались различия в экспрессии лектина завязей пшеницы у пациентов с I и III степенями эндоскопической активности (р≤0,01).

Анализ количества экспрессирующих клеток в железах слизистой оболочки между различными группами больных показал, что достоверное различие имелось между следующими группами: при длительности заболевания до 1 года и более 5 лет (р≤0,007); легкой и средней степени тяжести обострения (р≤0,0002), легкой и тяжелой степени (р≤0,06); I и III степенями (р≤0,01), а также I и II степенями эндоскопической активности (р≤0,0001).

Выводы:

-

1. У практически здоровых людей отсутствует экспрессия лектинов завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину и бобовника анагиралистного LAL-тропного к б-L-фукозе (б — LFuc).

-

2. У пациентов с НЯК отсутствует экспрессия бобовника анагиралистного LAL-тропного к б-L-фукозе (б — LFuc).

-

3. Имеются статистически значимые различия в экспрессии лектина завязей пшеницы WGA-тропного к N-ацетилглюкозамину у больных НЯК в зависимости от тяжести течения заболевания и активности воспалительного процесса, что может быть связано с изменениями в структуре клеточных мембран эпителиоцитов слизистой оболочки толстой кишки при НЯК.

Список литературы Особенности экспрессии лектинов при неспецифическом язвенном колите

- Игнатов В. В. Углеводузнающие белки -лектины//Со-росовский образовательный журнал. 1997. № 2. С. 14-20.

- Barondes S. Н., Cooper D.N. W., Gitt М.А., Leffer Н. Galectins: structure and function of a large family of animal lectins//J. Biol. Chem. 1994. Vol. 269. P. 20807-20810

- Powell L.D., VarkiA. I-Type lectins//J. Biol. Chem. 1993. Vol.270. P. 14243-14240

- Taylor M. E., Drickamer K. Structural requirements for high affinity binding of complex ligands by the macrophage mannose receptor//J. Biol. Chem. 1993. Vol. 268. P. 399-404

- Glycomic profiling of developmental changes in bovine testis by lectins histochemistry and further analysis of the most prominent alteration on the level of the glycoproteome by lectin blotting and lectin affinity chromatography/J.C. Manning, K. Seyrek H., Kultner [et al.]//Histol. Histopatol. 2004. Vol. 19. P. 1043-1060

- Rosales C, Juliano R.L. Signal transduction by cell adhesion receptors in leukocytes//J. Leukoc. Biol. 1995. Vol. 57, №2. P. 189-198

- Villalobo A., Nogales-Conzalez A., Galius H. J. A guide to signaling pathways connecting protein-glycan interaction with the emerging versatile effector functionality of mammalian lectins//Trends Glycosci. Glycotechnol. 2006. Vol. 18. P. 1-37.

- Королев Н.П. Лектины -инструмент для исследования биологических мембран//Успехи современной биологии. 1978. Т. 86, вып. 3, № 6. С. 463-476

- Луцик А. Д. Лектины в гистохимии. Львов, 1989

- Луцик А.Д., Детюк Е.С. Применение лектинов в светооптической химии//Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1987. Т. 92, № 6. С. 74-89.