Особенности эмоционально-волевого развития часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста

Автор: Ковалевский Валерий Анатольевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (21), 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу особенностей тревожности и волевого действия часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. Выявлено, что часто болеющие дети старшего дошкольного возраста более тревожны, чем их здоровые сверстники, и имеют сниженный уровень развития волевого действия. Существуют прямая взаимосвязь между развитием данных параметров психического развития часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и неэффективным родительским отношением к ним.

Часто болеющий ребенок, тревожность, волевое действие, социальная ситуация развития ребенка, родительское отношение

Короткий адрес: https://sciup.org/144153570

IDR: 144153570

Текст научной статьи Особенности эмоционально-волевого развития часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста

В современной психологии детству отводится роль важнейшего периода жизни человека, в ходе которого закладываются основы дальнейшего развития его личности, раскрываются основной потенциал и направленность этого развития. Именно поэтому изучение факторов и этапов развития личности ребенка в период дошкольного детства особенно важно. В многочисленных исследованиях семья является своеобразным фундаментом для дальнейшего развития и формирования человека. При всех изменениях общества и политических систем человечество не придумало другой формы жизни людей, воспитания подрастающих поколений.

Особым фактором, влияющим на развитие личности ребенка, является его соматическое здоровье. Принято считать, что часто болеющие дети - феномен специфически возрастной. Данную категорию составляют преимущественно дети дошкольного возраста, которые болеют различными респираторными заболеваниями более четырех раз в году. Высокий уровень заболеваемости и, как следствие, рост числа часто болеющих детей (ЧБД) являются важной медико-социальной и экономической проблемой в системе охраны здоровья матери и ребенка. На долю ЧБД приходится от 25 до 56,9 % всех заболеваний детей дошкольного возраста [Исаев, 2004; Ковалевский, Дус-казиева, 2009].

Анализ литературы показал, что часто болеющие дети имеют ряд особенностей, дезадаптирующих их и, как следствие, провоцирующих рецидивы болезни: например, чрезмерная зависимость от взрослого, психологическая инфантильность, повышенная тревожность [Арина, Коваленко, 1995; Дубовик, 2004 и др.]. Тревожность имеет гендерную и возрастную специфику, а также зависит от социальной ситуации развития ребенка [Выготский, 2001]. Для часто болеющих детей характерна особая социальная ситуация развития [Николаева, 1987; Ковалевский, Груздева, 2010], в том числе неэффективное родительское отношение, которое может способствовать развитию высокой тревожности у детей [Менделевич, 2001; и др.]. Кроме того, у данной категории детей зачастую нарушена и структура семьи, что связано с психологической отстраненностью отца от диады «мать — ребенок» и укорочением дистанции между матерью и ребенком, что нередко приводит к инфантилизации последнего [Ковалевский, Урываев, 2006]. Особенно значима данная проблема для часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. Старший дошкольный возраст - это возраст наибольшей выраженности тревожности, что обусловлено как интенсивным эмоциональным развитием, так и когнитивным - возросшим пониманием опасности [Спиваковская, 2000; и др.].

Одной из специфических особенностей старшего дошкольного возраста является начало формирования и развития волевой составляющей личности. Анализ исследований по проблеме развития воли показал, что его совершенствование связано с общим интеллектуальным развитием детей, с появлением мотивационной и личностной рефлексии. Волевое действие, составляющее сущность и единицу волевого поведения, требует особо пристального внимания в плане изучения степени его сформированнос-ти в период дошкольного детства. Кроме того, в контексте данной проблемы актуаль- ными являются исследование структуры волевого действия, характера влияния на его развитие как эндогенных, так и экзогенных факторов, а также изучение качественных характеристик, касающихся возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста [Смирнова, Быкова, 2000; Эльконин, 2001].

Неразработанность проблемы формирования высокой тревожности и замедления развития волевого действия у часто болеющих мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста, а также оптимальных способов их коррекции в связи с особенностями семейной среды определяют проблемное поле исследования. Необходимость данного исследования обусловливается также следующими противоречиями:

-

— между социальным заказом общества на формирование физически и психологически здоровой личности и ростом в последнее время уровня заболеваемости детей;

-

— между необходимостью снижения уровня тревожности часто болеющих детей и недостаточной практической разработанностью аспектов данной проблемы с учетом гендерной специфики;

-

— между необходимостью развития волевого действия часто болеющих детей и недостаточной практической разработанностью аспектов данной проблемы;

-

— между необходимостью формирования адекватного родительского отношения к часто болеющему ребенку и отсутствием эффективных способов его оптимизации.

Цель исследования: выявление особенностей тревожности и волевого действия часто болеющих детей старшего дошкольного возраста.

Научная новизна данной работы состоит в том, что:

-

— впервые выявлены гендерные особенности тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и особенности родительского отношения матерей и отцов к ним;

-

— выявлено, что одной из психологических характеристик часто болеющих детей старшего дошкольного возраста являются особенности развития волевого действия; отмечены качественные различия в структуре волевого действия часто болеющих детей по сравнению со здоровыми сверстниками;

-

— отмечено, что значимыми факторами в развитии волевого действия в старшем дошкольном возрасте являются «Эффективное материнское отношение», «Эффективное отношение матери к здоровью», «Социальный статус семьи», «Степень самостоятельности и свободы выбора ребенка», «Социальная зрелость ребенка», «Оценка ребенком результата своей деятельности», «Взаимодействие ребенка с матерью», «Соматический статус ребенка — часто болеющий ребенок».

В качестве представителей контрольной и экспериментальной групп выбирались равные по демографическим признакам сверстники, посещающие детские дошкольные учреждения, а также их матери. Все обследуемые дети находились в стадии ремиссии и посещали дошкольные образовательные учреждения. Эмпирическое исследование проводилось совместно с аспирантами кафедры психологии детства с 2006 по 2009 г. Ж.Г. Дусказиевой и О.В. Волковой на базе МДОУ № 35, 63, 136, 161, 170, 176, 177, 250 г. Красноярска. В исследовании принимали участие 173 ребенка (часто болеющие — 42 мальчика и 42 девочки, здоровые — 44 мальчика и 45 девочек) в возрасте 5— 7 лет, 173 матери и 108 отцов.

Для исследования использовались следующие методы и методики:

-

- опросник-анкета для выявления тревожного ребенка дошкольного возраста путем опроса окружающих взрослых — родителей, педагогов (Костина Л.И.);

-

- проективная методика «Выбери нужное лицо» (Тэммпл Р., Амен В., Дорки М.), позволяющая определить тревожность по отношению к ряду типичных для ребенка (5— 7 лет) жизненных ситуаций взаимодействия с другими людьми;

-

— «Шкала тревожности ребенка» (Прихожан А.М.), позволяющая выявить тревожность детей старшего дошкольного возраста в определенных видах деятельности;

-

— метод сбора эмпирических данных, с помощью которого был проведен анализ состояния здоровья каждого ребенка (индивидуальные карты развития ребенка, форма № 026/у);

-

— методы оценки уровней развития каждого из компонентов волевого действия: выбор и осуществление цели (Котырло В.К.), принятие решения (Гуткина Н.И.), планирование (Цыркун Н.А.), исполнение намеченного (Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.), совершение усилий (Эльконин Д.Б.), оценка результата (Череднико-ва Т.В.);

-

— «Тест-опросник родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В.), позволяющий выявить особенности родительского отношения к детям;

-

— «Исследование когнитивных и эмоциональных аспектов гендерных установок у детей 5-7 лет» (Каган В.С.);

-

— методы математической обработки и корреляционного анализа (критерий Стьюдента, Х2-критерий Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена).

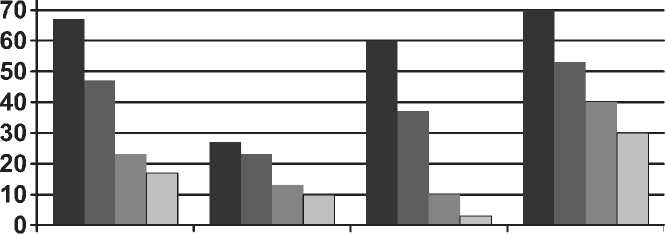

Исследование особенностей тревожности часто болеющих мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста в сравнении со здоровыми сверстниками показало, что существуют достоверные различия между индексом тревожности часто болеющих и здоровых мальчиков (р<0,01), часто болеющих и здоровых девочек (р<0,05), часто болеющих мальчиков и девочек (р<0,05). При анализе результатов методики «Шкала тревожности ребенка» (Прихожан А.М.) были выявлены по признаку соматического статуса достоверные различия между уровнем учебной (р<0,01), самооценочной (р<0,01) и межличностной (р<0,01) тревожности часто болеющих и здоровых мальчиков, а также уровнем учебной (р<0,05) и межличностной (р<0,05) тревожности часто болеющих и здоровых девочек. При сравнении результатов по признаку гендерной принадлежности выявлены достоверные различия между уровнем самооценочной (р<0,01) и межличностной (р<0,05) тревожности часто болеющих мальчиков и девочек. Между показателями уровня межличностной тревожности здоровых мальчиков и здоровых девочек достоверного различия не выявлено (рис.).

% 100

Индекс Учебная Самооценочная Межличностная тревожности

Тревожность

-

■ ЧБД (мальчики)

■ЧБД (девочки)

-

■ Здоровые (мальчики)

-

□ Здоровые (девочки)

Рис. Обобщенная характеристика показателей индекса тревожности, учебной, самооценочной и межличностной тревожности часто болеющих и здоровых мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста (%)

Таким образом, часто болеющие дети старшего дошкольного возраста более тревожны, чем их здоровые сверстники, так как они находятся в особой социальной ситуации развития, характеризующейся «дефицитарными» условиями для развития личности, и, как следствие, испытывают определенные трудности во взаимодействии с окружающим миром, что приводит к неуверенности в себе, боязливости, повышенной тревож- ности. Исследования особенностей родительского отношения в семьях с часто болеющими мальчиками и девочками (в сравнении со здоровыми) показали наличие взаимосвязей родительского отношения и гендерных особенностей тревожности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. В семьях с часто болеющими детьми доминирующими типами родительского отношения у отцов являются симбиоз, авторитарная гиперсоциализация (к мальчикам) и симбиоз, авторитарная гиперсоциализация, инфантилизация (к девочкам). Матери в отношении часто болеющих детей проявляют симбиоз, инфантилизацию (к девочкам) и симбиоз, инфантилизацию, отвержение (к мальчикам). Следовательно, часто болеющих девочек принимают и инфан-тилизируют оба родителя, в то время как в отношении часто болеющих мальчиков со стороны матерей наблюдается противоречивое родительское отношение: сочетание сильной привязанности, чрезмерной опеки и эмоционального отвержения. Доминирующими типами родительского отношения со стороны отцов к здоровым детям обоего пола, а также со стороны матерей к мальчикам являются кооперация, симбиоз и авторитарная гиперсоциализация, в отношении же здоровых девочек со стороны матерей доминируют симбиоз и кооперация.

Уровень развития волевого действия часто болеющих детей старшего дошкольного возраста ниже, чем уровень развития волевого действия их сверстников, относящихся к категории соматически здоровых детей. Статистически достоверные различия присутствуют на уровне 99,9 %. Выводы о выявленных изменениях в сторону снижения уровня развития исследуемого качества справедливы в отношении всех компонентов волевого действия, а именно: выбор и осуществление цели, принятие решения, планирование, исполнение намеченного, совершение усилий и оценка результата (табл. 1).

Таблица 1

Значимость различий по уровню развития волевого действия часто болеющих и здоровых детей старшего дошкольного возраста, t-критерий Стьюдента

|

Компоненты волевого действия |

ЗД (M+m) |

ЧБД (M+m) |

% достоверности различий |

|

Выбор и осуществление цели |

2,35+0,11 |

1,59+0,12 |

> 99,9 % |

|

Принятие решения |

2,46+0,11 |

1,44+0,11 |

> 99,9 % |

|

Планирование |

2,46+0,13 |

1,44+0,12 |

> 99,9 % |

|

Исполнение намеченного |

2,15+0,13 |

1,41+0,11 |

> 99,9 % |

|

2,15+0,12 |

1,55+0,12 |

> 99 % |

|

|

Совершение усилий |

2,19+0,15 |

1,22+0,10 |

> 99,9 % |

|

2,12+0,13 |

1,37+0,11 |

> 99,9 % |

|

|

Оценка результата |

2,12+0,13 |

1,15+0,09 |

> 99,9 % |

|

Суммарный балл |

17,85+0,59 |

11,19+0,50 |

> 99,9 % |

Условные обозначения: ЗД — здоровые дети; ЧБД — часто болеющие дети.

Анализ корреляционных связей (на основе подсчета коэффициента корреляции Спирмена) компонентов волевого действия и таких социальных факторов, как тип материнского отношения, возраст и образовательный статус родителей, а также соблюдение здорового образа жизни, показал наличие связи с развитием волевого действия часто болеющих детей старшего дошкольного возраста. С целью выявления степени этого влияния нами был проведен факторный анализ. Результаты исследования подверглись процедурам факторного анализа методом главных компонент с последующим варимакс-вращением факторов. По результатам факторизации матрицы были выделены 8 факторов. Факторы и их соотношение представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты факторизации матриц данных по группе часто болеющих детей старшего дошкольного возраста

|

Факторные нагрузки |

||

|

Идентификация фактора |

Собственный вклад (%) |

|

|

Фактор 1 |

«Эффективное материнское отношение» |

19, 090 |

|

Фактор 2 |

«Эффективное отношение матери к здоровью» |

13, 913 |

|

Фактор 3 |

«Социальный статус семьи» |

13, 173 |

|

Фактор 4 |

«Степень самостоятельности и свободы выбора ребенка» |

9, 481 |

|

Фактор 5 |

«Социальная зрелость ребенка» |

8, 645 |

|

Фактор 6 |

«Оценка ребенком результата своей деятельности» |

7, 360 |

|

Фактор 7 |

«Взаимодействие ребенка с матерью» |

5, 199 |

|

Фактор 8 |

«Соматический статус ребенка — ЧБД» |

4, 879 |

Можно сделать вывод о том, что, часто болеющие дети старшего дошкольного возраста более тревожны, чем здоровые, поскольку они находятся в особой социальной ситуации развития, которая характеризуется «дефицитарными» условиями для развития личности, следовательно, могут испытывать определенные трудности во взаимодействии с окружающим миром, что предрасполагает к неуверенности в себе, боязливости, повышенной тревожности. Связано это с противоречивым родительским отношением к часто болеющему мальчику как следствием неоправданного ожидания матери, так как требования социума к маскулинному типу поведения противоречат его личностным особенностям. Существуют прямая взаимосвязь между уровнем тревожности мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста и неэффективным родительским отношением к ним (высокий уровень отвержения, авторитарной гиперсоциализации и др.), а также обратная связь между тревожностью детей старшего дошкольного возраста и эффективным типом родительского отношения к ним (нормативные показатели всех типов родительского отношения).

Уровень развития волевого действия часто болеющих детей старшего дошкольного возраста ниже, чем уровень развития волевого действия их здоровых сверстников. Полученные результаты свидетельствуют о проявлении низкого уровня развития всех компонентов волевого действия у детей, относящихся к категории часто болеющих: выбор и осуществление цели, принятие решения, планирование, исполнение намеченного, совершение усилий и оценка результата. Результаты факторного анализа позволили выделить восемь основных факторов и степень их влияния на развитие волевого действия часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста. Среди них (в порядке наибольшей степени воздействия): «Эффективное материнское отношение», «Эффективное отношение матери к здоровью», «Социальный статус семьи», «Степень самостоятельности и свободы выбора ребенка», «Социальная зрелость ребенка», «Оценка ребенком результата своей деятельности», «Взаимодействие ребенка с матерью», «Соматический статус ребенка — часто болеющий ребенок».