Особенности качества жизни детей, родившихся недоношенными с экстремально низкой и очень низкой массой тела, в различные периоды детства

Автор: Якубович Е.С., Хмилевская С.А., Свинарв М.Ю., Филина Н.Ю., Болотова Н.В., Аверьянов А.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить качество жизни (КЖ) детей, родившихся недоношенными с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ), в возрастном аспекте. Материал и методы . На I этапе исследования изучено КЖ (опросник Qualite de vie du Nourisson) 50 детей, родившихся недоношенными (НД) (18 детей с ЭНМТ при рождении, 32 - с ОНМТ) и 20 доношенных (ДД) сверстников (контрольная группа) в 3, 6, 9 мес (скорректированный возраст для НД), 1 год (скорректированный возраст для НД), 2 и 3 года жизни. На II этапе исследовали КЖ (опросник Pediatric Quality of Life Inventory) 40 НД в возрасте 9-12 лет жизни в сравнении с 20 ДД контрольной группы. Основную группу составили 14 детей с ЭНМТ и 26 детей с ОНМТ при рождении. Результаты . В первые 3 года жизни КЖ НД значимо ниже, чем ДД ( р

Качество жизни, недоношенные дети, экстремально низкая масса тела, очень низкая масса тела, ранний возраст, школьный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/149148652

IDR: 149148652 | УДК: 616-053.32 | DOI: 10.15275/ssmj449

Текст научной статьи Особенности качества жизни детей, родившихся недоношенными с экстремально низкой и очень низкой массой тела, в различные периоды детства

EDN: MKLHEX

Введение . Возросший в последнее время интерес к изучению качества жизни (КЖ) в педиатрии обусловлен несовершенством комплексной оценки состояния здоровья детей с применением только традиционных подходов, учитывающих параметры физического, нервно-психического развития, показателя заболеваемости, без учета данного параметра [1-4]. Недоношенные дети (НД), особенно рожденные ранее 32 нед гестации с массой тела менее 1500 г, ввиду высокой распространенности у них отклонений в физическом и нервно-психическом развитии, соматической и инфекционной заболеваемости, инвалидизирующей патологии, являются крайне уязвимой когортой, нуждающейся в более комплексном персонифицированном подходе к медицинскому сопровождению с применением современных диагностических критериев, в том числе оценки КЖ [5-7]. В настоящее время отсутствует единая общепринятая формулировка КЖ в детской практике, оно интерпретируется как многокомпонентная структура, базирующаяся на физическом, психологическом и социальном функционировании ребенка, основанном на его и/или субъективной оценке родителей [1-3, 8, 9]. Восприятие ребенком испытываемых в перечисленных сферах проблем и ощущений сказывается на поведении, общении, игровой деятельности, что и является характеристикой его КЖ [10, 11]. Учитывая, что ребенок раннего возраста самостоятельно не может дать оценку указанным аспектам функционирования, исследование данного параметра проводится с помощью родителей, родственников, врачей и других лиц, окружающих ребенка (феномен proxy-report) [8]. С возраста 5 лет жизни ребенок самостоятельно может оценить свое КЖ путем ответов на поставленные вопросы, характеризующие данный показатель, в соответствии с выбранной методикой.

Становление и расширение двигательного, умственного развития, социальной, эмоциональной сфер жизнедеятельности НД с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении приходится на возраст от 0 до 3 лет, поэтому он требует наиболее пристального внимания со стороны педиатров и родителей и обосновывает целесообразность оценки КЖ. Еще одним ответственным периодом в жизни ребенка является возраст 9-12 лет жизни, занимающий как бы промежуточное положение между младшим и старшим школьными возрастами. На первый план выходит социальное функционирование детей, навык которого уже приобретен, а теперь подвергается качественной перестройке. К данному возрастному отрезку они овладели способностями социального взаимодействия, теперь углубляются межличностные отношения, базирующиеся на эмоциональной основе, отмечается их качественная перестройка. Проблемы в состоянии здоровья, обусловленные

недоношенностью, психоэмоциональные особенности, в том числе связанные с инициацией пубертата, оказывают значимое влияние на КЖ. Именно поэтому целесообразно в возрасте 9–12 лет жизни уделить внимание исследованию данного показателя и определить ведущие факторы его низкой оценки детьми, рожденными недоношенными, с целью его оптимальной коррекции.

Отечественные работы по изучению КЖ у НД немногочисленны [7, 12, 13], среди них преобладают исследования, касающиеся детей раннего возраста. Результаты большинства из них свидетельствуют о более низкой оценке этого показателя у глубоко и экстремально НД в сравнении с доношенными сверстниками, особенно в течение 1-го года жизни [4, 12 - 14], что обусловлено не только малым гестационным возрастом, массой тела при рождении и характером имеющейся патологии, но и условиями медицинского сопровождения. НД, получавшие полноценную реабилитационно-восстановительную помощь в первые 12 мес скорректированного возраста в условиях катамнестических отделений при перинатальных центрах, имели значимо более высокую оценку КЖ в сравнении с НД, наблюдавшимися исключительно в амбулаторно-поликлинических условиях, независимо от массы тела при рождении [12]. По данным зарубежных исследователей, влияние массы тела при рождении на КЖ НД с возрастом ослабевает, достоверно более низкие его значения в сравнении с доношенными детьми (ДД) — сверстниками отмечаются в раннем и дошкольном возрастах, нежели в школьном [15]. Однако данная закономерность не распространяется на детей, родившихся с ЭНМТ, демонстрирующих в школьном возрасте более низкий уровень КЖ в сравнении с ДД. По некоторым данным, в совершеннолетнем возрасте мужчины, рожденные с весом менее 1250 г, достоверно ниже оценивают свое физическое функционирование [16].

Таким образом, в настоящее время представляет значимый интерес изучение динамики КЖ глубоко и экстремально НД, его результаты будут способствовать оптимизации их медицинского сопровождения с учетом особенностей возрастного периода.

Цель — оценить КЖ детей, родившихся недоношенными с экстремально низкой и очень низкой массой тела, в возрастном аспекте.

Материал и методы. Настоящее проспективное исследование проведено в два этапа. Так, I этап включал в себя наблюдение за глубоко и экстремально НД (основная группа) и доношенными (ДД) (контрольная группа — К) в возрасте от 3 мес (скорректированный возраст (СВ) для НД) до 3 лет жизни. В основной группе (50 детей) было выделено 2 подгруппы в зависимости от массы тела при рождении: ЭНМТ (18 детей) — дети, рожденные с массой тела менее 1000 г, и ОНМТ (32 ребенка) — дети, рожденные с массой тела 1000-1500 г. В контрольную группу вошли 20 ДД. Критериями включения в исследование являлись наличие письменного информированного согласия родителей НД с ЭНМТ,

ОНМТ при рождении, отсутствие синдрома задержки внутриутробного развития. Критерии невключения: наличие у детей патологии в стадии декомпенсации, синдром задержки внутриутробного развития, отказ родителей от участия в исследовании. Исследование выполнено в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice), принципами Хельсинской декларации и одобрено этическим комитетом.

Все дети, включенные в исследование, были рождены в перинатальных центрах городов Саратова и Энгельса Саратовской области (ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области», ГУЗ «Энгельсский перинатальный центр») в период с 2011 по 2015 г. Средняя масса тела при рождении у НД составила 1294 [990,0; 1374] г (в подгруппе ЭНМТ 987,0 [920,0; 990,0] г, в подгруппе ОНМТ 1354,5 [1314,0; 1382,0] г; р <0,001), у ДД контрольной группы — 3405,0 [3125,0; 3592,5] г. Доминирующей патологией НД на этапе родовспомогательных учреждений являлось перинатальное поражение центральной нервной системы и респираторный дистресс-синдром (50 (100%) НД), инфекционно-воспалительные заболевания регистрированы среди у 14 (77,8%) детей подгруппы ЭнМт и 7 (22%) детей подгруппы ОНМТ, бронхолегочная дисплазия — только среди детей с массой тела при рождении менее 1000 г (у 6 человек, или 33,3%).

Исследование КЖ проводили в 3, 6, 9 мес (СВ для НД), 1 год (СВ для НД), 2 и 3 года жизни с использованием методики QUALIN (Qualite de vie du Nouris-son, S. Manificat, A. Dazord, France, 1997) [17] — общий опросник для исследования КЖ детей в раннем возрасте. Для оценки данного показателя в возрастах 3, 6, 9 мес (СВ для НД) был использован блок для оценки КЖ у детей в возрасте от 3 мес до 1 года, который включал 33 вопроса. В 1 год (СВ для НД), 2 и 3 года жизни использован блок для оценки КЖ у детей в возрасте 1 года — 3 лет, состоящий из 34 вопросов. Анкеты заполняли наблюдающий детей педиатр (форма для заполнения врачами) и один из родителей (в настоящем исследовании все анкеты заполнены матерями) — форма для заполнения родителями. В представленном опроснике рассматривались 4 основных аспекта функционирования детей: «поведение и общение» (ПиО) (13 вопросов), «способность оставаться одному» (СОО) (5 вопросов), «семейное окружение» (СО) (4 вопроса), «нервно-психическое развитие и физическое здоровье» (НПРиФЗ) (11 вопросов в блоке для детей до 1 года и 12 вопросов в блоке для детей 1–3 лет жизни). В каждом блоке на выбор представлено 6 вариантов ответа: от «определенно нет» до «определенно да», а также «я не знаю». В ходе анализа заполненных анкет подсчитан средний балл по каждому из аспектов КЖ, а также общий балл (по 6-балльной системе). Чем выше балл, тем выше оценивалось КЖ.

В динамике качество жизни исследовано у 40 НД (14 детей с ЭНМТ и 26 детей с ОНМТ при рождении) и 15 ДД контрольной группы в возрасте 9–12 лет (II этап проспективного исследования). Оценку данного параметра проводили с использованием такого международного инструмента, как общий опросник Pediatric Quality of Life Inventory — PedsQLтм 4.0 (Varni J. еt al., USA, 2001) [18], блок для возраста 8–12 лет (формы для заполнения детьми и родителями), который включает в себя 23 вопроса, объединенных в следующие аспекты: «физическое функционирование» (ФФ) (8 вопросов), «эмоциональное функционирование» (ЭФ) (5 вопросов), «социальное функционирование» (СФ) (5 вопросов), «ролевое функционирование» (РФ) (5 вопросов). Общее количество баллов, а также средний балл по каждому из аспектов рассчитывается по 100-балльной шкале после процедуры шкалирования. Чем выше итоговая оценка, тем лучше КЖ ребенка.

Для описания клинической характеристики НД также были использованы анамнестический и клинические методы исследования. На основании выкопировки данных из учетно-отчетной документации [истории развития новорожденных (форма №097/у)] анализировались антропометрические показатели НД при рождении, а также их заболеваемость на этапе родовспомогательных учреждений. В рамках клинического обследования проводилась оценка параметров физического развития НД в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по оценке антропометрических индексов у детей (WHO Child Growth Standards); оценка нервно-психического развития детей раннего возраста по методике КАТ-КЛАМС [CAT-CLAMS — The Clinical Adaptive Test/Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale, A. J. Capute (Университет Джонса Хопкинса, США, 1984)] [19]; отношение к одной из 5 стандартных выделенных групп здоровья в соответствии с методикой С. М. Громбаха 1973 г. [20].

Расчеты, представленные в исследовании, получены при помощи пакета прикладных программ Statistica 10.0. Статистический анализ выполнен с использованием непараметрических методов, что обусловлено отсутствием нормального распределения-данных. При сравнении количественных признаков двух независимых выборок применен критерий Манна — Уитни (формат представления данных — медиана ( Ме ) и интерквартильный размах [ Q 25; Q 75]). Для сравнения зависимых выборок и возрастной динамики признака использовали T -критерий Уилкок-сона, для сравнения трех связанных групп (оценки возрастной динамики) применяли непараметрический метод Фридмена ANOVA (Analysis of Variance) и коэффициент конкордации Кендалла. Анализ взаимосвязи признаков проводился с помощью непараметрического метода ранговой корреляции Спирмена ( rs ). Результаты рассматривали как статистически значимые при р <0,05.

Результаты. В раннем возрасте НД отличались от ДД по показателям физического развития с наиболее низкими значениями среди детей, родившихся с ЭНМТ. Так, в 1 год СВ низкое физическое развитие было характерно для 22,2% (или 4) детей подгруппы ЭНМТ, 9,4% (или 3) детей подгруппы ОНМТ и 5,0% (или 1 ребенка) — контрольной группы, крайне низкие значения отмечались только у детей подгруппы ЭНМТ — 11,1% (2 ребенка). К 3 годам жизни низкие значения данного параметра регистрировались только среди НД — 11,1%, или 2, детей подгруппы ЭНМТ и 6,3%, или 2, детей подгруппы ОНМТ, а крайне низкие — сохранялись у 11,1 % (2) детей с ЭНМТ при рождении. Недостаточность питания в 1 год СВ в подгруппе ЭНМТ отмечалась в 44,4% случаев (8 детей), в то время как в контрольной группе только в 5,0% случаев (1 ребенок) (статистически достоверные различия при р=0,009). К 3 годам жизни — у 33,3%, или 6, детей с ЭНМТ при рождении и 15%, или 3, детей, родившихся доношенными. Анализ нервно-психического развития НД по методике формирования навыков решения наглядных CAT (КАТ), речевых задач CLAMS (КЛАМС) показал, что в 1 год СВ у них в большей степени страдала речевая сфера — 83,3% (15) детей с ЭНМТ и 71,8% (23) детей с ОНМТ при рождении, нарушения моторики и познавательной функции отмечались в обеих подгруппах в среднем в пределах 50%. Практически все ДД имели нормальный коэффициент развития. К 3 годам жизни регистрировалась значимая положительная динамика относительно всех сфер НПР у НД. Установлено, что к 3 годам жизни НД в сравнении с доношенными сверстниками статистически значимо чаще имели отклонения в состоянии здоровья и относились к 3-й группе здоровья (по С. М. Громбаху, 1973) — 52% (26 человек) НД против 10% (2 человека) контрольной группы (р=0,022). Наличие такой патологии как детский церебральный паралич, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, афакия, нейросенсорная тугоухость обуславливало инвалидность у 16,7%, или 3, детей с ЭНМТ и 3,1% детей (или 1 ребенок) с ОНМТ при рождении.

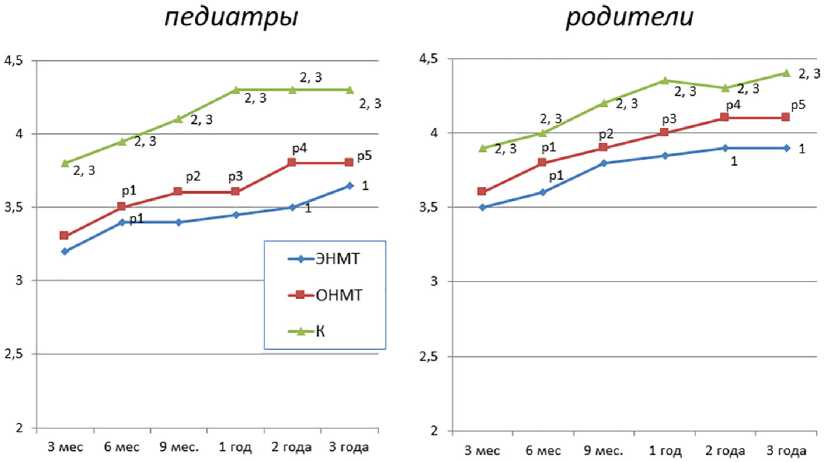

Общий балл КЖ НД в первые 3 года жизни был статистически значимо ниже, чем детей контрольной группы по оценке педиатров и родителей (рис. 1). Прямая взаимосвязь КЖ и массы тела при рождении подтверждалась также результатами корреляционного анализа: сила связи была сильной в 3 мес СВ ( rs =0,78; p =0,001), 9 мес СВ ( rs =0,72; р <0,001), 1 год СВ ( rs =0,76; р <0,001), 2 года ( rs =0,85) и 3 года жизни ( rs =0,80; р <0,001) согласно опросу педиатров, а в 1 год СВ также по оценке родителей ( rs =0,70; р <0,001). Умеренная сила связи зарегистрирована по оценке родителей в 3 месяца СВ ( rs =0,66; р <0,001); в 6 мес СВ ( rs =0,62; р <0,001); в 9 м s ес СВ ( rs =0,68; р <0,001); в 2 года ( rs =0,57; р <0,001); в 3 года жизни ( rs =0,56; р <0,001), а в 6 мес СВ также по оценке педиатров ( rs =0,54; p =0,001).

В 3, 6, 9 и 12 мес СВ согласно оценке обоих респондентов ОБ КЖ детей подгрупп ЭНМТ и ОНМТ был практически сопоставим, а статистически достоверные различия регистрировались в 2 и 3 года жизни с наименьшим баллом у детей с ЭНМТ при рождении

(3,50 [3,40; 3,60] и 3,80 [3,50; 3,80]; р <0,001 по версии врачей и 3,90 [3,80; 4,0] и 4,10 [4,0; 4,20]; р <0,001 — по версии родителей в 2 года жизни; 3,65 [3,50; 3,80] и 3,80 [3,60; 3,90]; р <0,001 по оценке врачей и 3,90 [3,80; 4,10] и 4,10 [4,0; 4,30]; р <0,001 — по оценке родителей в 3 года жизни (рис. 1).

С помощью статистического анализа с использованием процедуры рангового дисперсионного анализа по Фридману ANOVA и конкордации Кендалла выявлено, что во всех группах и подгруппах на протяжении первых 3 лет жизни как по оценке педиатров, так и по оценке родителей отмечалась достоверная динамика ОБ КЖ (χ²=148,96; р <0,001 по оценке педиатров и χ²=133,08; р <0,001 по оценке родителей у НД и χ²=86,41; р <0,001 — согласно оценке врачей и χ²=85,48; р <0,001 — родителей у группы К; χ²=42,27; р <0,001 — по мнению педиатров, и χ²=35,15; р <0,0000 — согласно оценке родителей у ЭНМТ и χ²=107,29; р <0,001 и χ²=99,06; р <0,001 — у ОНМТ). Данная закономерность была подтверждена статистическим анализом с использованием критерия Уилкоксона (рис. 1). Следует отметить, что в подгруппе ЭНМТ, по мнению обоих респондентов, с 6 мес СВ до 2 лет жизни ОБ КЖ достоверно не менялся (рис. 1).

Клиническая характеристика НД в возрасте 9–12 лет жизни демонстрирует наличие у них отклонений в физическом развитии, особенно среди детей, рожденных с ЭНМТ, — 26,6% (или 5), в отличие от доношенных сверстников, имеющих в 100% (15) случаев средние значения роста (статистически достоверные различия при р =0,046). Низкорослость зарегистрирована только среди детей подгруппы ЭНМТ — 14,3% (или 2), недостаточность питания — 85,7% (или 12) детей подгруппы ЭНМТ и 13,3% (или 2) детей группы контроля (статистически достоверные различия

Рис. 1. Уровень качества жизни (общий балл) и его динамика у недоношенных детей в раннем возрасте в зависимости от массы тела при рождении:

1 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгрупп ЭНМТ и ОНМТ ( U -критерий Манна — Уитни); 2 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгруппы ЭНМТ и группы К ( U -критерий Манна — Уитни); 3 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгруппы ОНМТ и группы К ( U -критерий Манна — Уитни); р 1 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей в 3 и 6 мес СВ ( Т -критерий Уилкоксона); р 2 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей в 6 и 9 мес СВ ( Т -критерий Уилкоксона); р 3 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей в 9 и 12 мес СВ ( Т -критерий Уилкоксона); р 4 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей в 1 год СВ и 2 года жизни ( Т -критерий Уилкоксона); р 5 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей в 2 и 3 года жизни ( Т -критерий Уилкоксона)

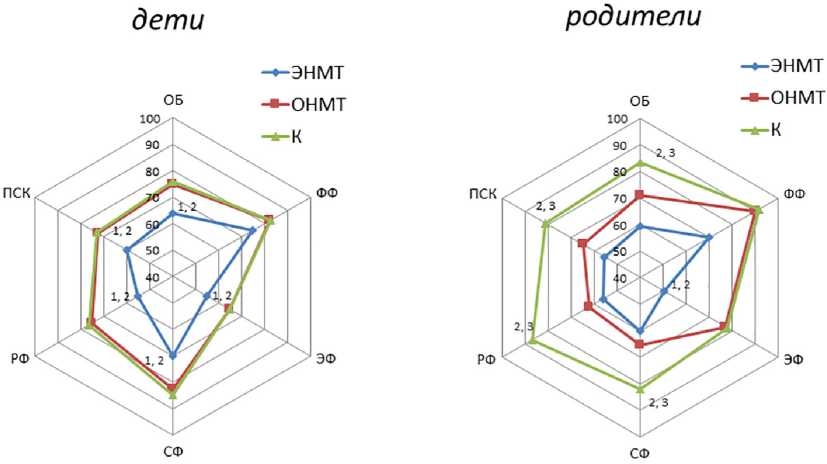

Рис. 2. Уровень качества жизни у недоношенных детей в 9–12 лет жизни в зависимости от массы тела при рождении:

1 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгрупп ЭНМТ и ОНМТ ( U -критерий Манна — Уитни); 2 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгруппы ЭНМТ и группы К ( U -критерий Манна — Уитни; 3 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгруппы ОНМТ и группы К ( U -критерий Манна — Уитни)

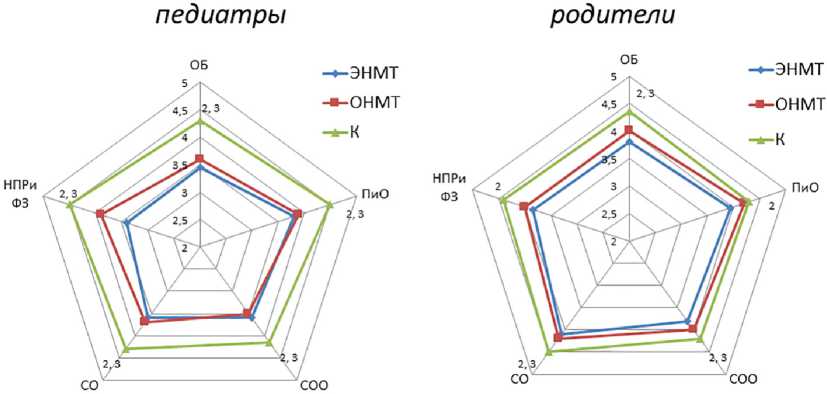

Рис. 3. Качество жизни детей в раннем возрасте (аспекты ПиО, СОО, СО, НПРиФЗ) в зависимости от массы тела при рождении (мнение педиатров и родителей):

а — 1 год жизни (СВ); б — 2 года жизни; в — 3 года жизни; 1 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгрупп ЭНМТ и ОНМТ ( U -критерий Манна — Уитни): 2 — критерий достоверности при р<0,05 при сравнении соответствующих показателей подгруппы ЭНМТ и группы К ( U -критерий Манна — Уитни); 3 — критерий достоверности при р <0,05 при сравнении соответствующих показателей подгруппы ОНМТ и группы К ( U -критерий Манна — Уитни).

при р =0,039). Двое (14,3%) детей с ЭНМТ при рождении относились к 5-й группе здоровья.

Наиболее низкие значения ОБ КЖ по оценке самих детей зарегистрированы в подгруппе ЭНМТ (статистически достоверные различия при р =0,010 в сравнении с подгруппой ОНМТ и при р =0,015 — в сравнении с группой К). Прямая взаимосвязь с массой тела при рождении подтверждается в данном случае сильной корреляцией ( rs =0,81; р <0,001). Родители сопоставимо оценили КЖ детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении, присвоив им значимо более низкие баллы в сравнении с детьми контрольной группы

(статистически достоверные различия при р =0,006 при сравнении подгруппы ЭНМТ и при р =0,002 — при сравнении подгруппы ОНМТ с группой К; рис. 2).

Посредством опросника QUALIN у НД раннего возраста были подробно изучены такие аспекты КЖ, как ПиО, СОО, СО и НПРиФЗ.

Аспект ПиО на протяжении первых трех лет жизни у НД был значимо ниже в сравнении с доношенными сверстниками с наименьшим баллом у детей с массой тела при рождении менее 1000 г в 2 и 3 года жизни по версии педиатров (рис. 3, а – в ), а по мнению родителей, — в 2 года жизни. Взаимосвязь аспекта

ПиО и массы тела при рождении подтверждается также корреляционным анализом: сила связи была сильной по оценке педиатров в отношении группы НД в 1 год СВ ( rs =0,90; р <0,001), 2 года ( rs =0,8; р <0,001) и 3 года жизни ( rs =0,78; р <0,001), слабая связь регистрировалась по оценке родителей в соответствующие возрастные точки у детей подгруппы ЭНМТ ( rs =0,35; р =0,008 в 1 год СВ; rs = 0,26; р =0,02 в 2 года; rs =0,29; р =0,003).

Средний балл по такому аспекту КЖ, как СОО в 1 год СВ, 2 и 3 года жизни, по мнению обоих респондентов, у НД был статистически значимо ниже, чем у доношенных сверстников без достоверных различий между подгруппами ЭНМТ и ОНМТ (рис. 3, а — в ). Зависимость данного аспекта от массы тела при рождении также подтверждается корреляционным анализом. Сила связи была сильной в 1 год СВ по оценке врачей ( rs =0,89; р <0,001) и родителей ( rs =0,77; р <0,001); в 2 года по версии врачей ( rs =0,89; р <0,001); 3 года жизни — как с позиции врачей ( rs =0,89; р <0,001), так и родителей ( rs =0,70; р <0,001). Умеренная сила корреляции отмечена в 2 года жизни по оценке родителей ( rs =0,65; р <0,001).

СО как компонент КЖ на протяжении периода раннего возраста обоими респондентами был оценен достоверно ниже у НД (без статистически достоверных различий между подгруппами ЭНМТ и ОНМТ) в сравнении с контрольной группой. Корреляционные отношения подтверждают зависимость аспекта СО от массы тела при рождении. Сильная корреляция отмечалась в 1 год СВ по оценке врачей ( rs =0,99; р <0,001) и родителей ( rs =0,72; р <0,001); в 2 ( rs =0,999; р <0,001) и 3 года жизни — по мнению врачей ( rs =0,999; р <0,001).Умеренная сила связи регистрировалась в 2 ( rs =0,59; р <0,001) и 3 года жизни ( rs =0,6; р <0,001) соответственно по оценке родителей.

Отставание НД в аспекте НПРиФЗ в сравнении с доношенными сверстниками прослеживается на протяжении первых 3 лет жизни, по мнению обоих респондентов, при этом по оценке врачей в 2 и 3 года жизни данный показатель у детей с ЭНМТ при рождении также значимо уступал показателю детей подгруппы ОНМТ. Корреляционный анализ отражает взаимосвязь рассматриваемого аспекта с массой тела при рождении у НД. Сильная корреляция отмечена при оценке мнения врачей в 1 год СВ ( rs =0,91; р <0,001), 2 ( rs =0,83; р <0,001) и 3 года жизни ( rs =0,81; р <0,001) соответственно, при оценке мнения родителей — в 2 года жизни ( rs =0,99; р <0,001). По оценкам родителей, в 1 год СВ наблюдалась взаимосвязь умеренной силы ( rs =0,51; р <0,001), в 3 года жизни — слабой силы ( rs =0,3 s 7; р <0,001).

В катамнезе в 9–12 лет жизни были проанализированы такие компоненты КЖ, как ФФ, ЭФ, СФ, РФ (рис. 2).

Физическое функционирование обоими респондентами было оценено соизмеримо. Наиболее низко психосоциальный компонент КЖ и все составляющие его аспекты оценили дети с ЭНМТ при рождении (статистически достоверные различия при р<0,001 в сравнении с подгруппой ОНМТ и группой К), в то время как родители оценили их сопоставимо с детьми, рожденными глубоко недоношенными, за исключением ЭФ, но значимо более низко в сравнении с доношенными сверстниками (статистически достоверные различия при р=0,006 при сравнении подгруппы ЭНМТ и при р<0,001 — при сравнении подгруппы ОНМТ с группой К). В подгруппе ЭНМТ по оценкам детей выявлена достоверная взаимосвязь с массой тела при рождении в отношении таких аспектов, как ФФ (rs=0,71; р<0,001), ЭФ (rs=0,60; р<0,001), СФ (rs=0,79; р<0,001).

Обсуждение. Проведенное исследование продемонстрировало прямую зависимость КЖ детей, родившихся глубоко и экстремально недоношенными, в первые 3 года, а также в 9–12 лет жизни от массы тела при рождении. Дети, родившиеся с ЭНМТ, характеризовались наиболее низкими баллами данного показателя в 2 и 3 года жизни, а также в 9–12 лет по их собственной оценке.

КЖ является динамичным показателем, то есть изменяется во времени [3, 8, 15]. В ходе настоящего исследования продемонстрирована тенденция к повышению ОБ КЖ НД с возрастом: наименьшие баллы регистрировались в 3 мес СВ, а наибольшие — соответственно в 3 года жизни. Однако у детей с ЭНМТ при рождении с 6 мес СВ до 2 лет жизни отсутствовала значимая динамика данного показателя, что может объясняться более низкими в данный период темпами их физического и нервно-психического развития, отражающими различные компоненты КЖ.

В 9–12 лет жизни наиболее низко свое КЖ оценивают дети, родившиеся с ЭНМТ, в отличие от родителей, которые характеризуют его сопоставимо с детьми подгруппы ОНМТ, но значимо ниже в сравнении с детьми контрольной группы. По-видимому, для родителей отражением снижения КЖ их детей является сам факт недоношенности без дифференцировки по массе тела при рождении.

Необходимо отметить, что масса тела при рождении по-разному влияет и на аспекты, составляющие КЖ. По оценке таких аспектов, как СОО и СО, мнение обоих респондентов полностью совпадает и демонстрирует достоверно более низкую их оценку в сравнении с контрольной группой при отсутствии значимых различий между подгруппами ЭНМТ и ОНМТ. ПиО в большей степени страдало у детей с массой тела при рождении менее 1000 г в 2 года по оценке обеих групп респондентов и в 3 года жизни — по оценке педиатров. Учитывая, что родители приблизительно сопоставимо оценивали темпы физического и нервно-психического развития НД на 1-м году жизни с последующим их снижением среди экстремально НД, НПРиФЗ характеризовалось наименьшими баллами в подгруппе ЭНМТ в 2 и 3 года жизни. В возрасте 9–12 лет жизни у НД наиболее значимо в контексте КЖ страдал психосоциальный компонент, особенно у детей подгруппы ЭНМТ, присвоившим себе наиболее низкие баллы как в сравнении с детьми подгруппы ОНМТ, так и с контрольной группой. В большей степени у них страдало ЭФ. Полученные результаты являются обоснованием необходимости проведения психолого-педагогической коррекции у данной категории школьников.

Заключение. Оценка КЖ детей, родившихся недоношенными с ЭНМТ и ОНМТ, в возрастном аспекте позволила установить значимое влияние массы тела при рождении на КЖ в различные периоды детства. Полученные результаты демонстрируют необходимость внедрения оценки КЖ как диагностического критерия в комплексном исследовании состояния здоровья НД на всем протяжении детства. Сведения о проблемах функционирования в рамках определенных аспектов КЖ позволяют составить эффективный план психолого-педагогической коррекции в рамках реабилитации данной категории детей.

Вклад авторов. Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.