Особенности клинического течения инфекционного мононуклеоза у детей в Волгоградской области и опыт применения рекомбинантных интерферонов в лечении заболевания

Автор: Крамарь Л.В., Арова А.А., Хлынина Ю.О., Невинский А.Б.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 3 (67), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные клинического течения инфекционного мононуклеоза у 227 пациентов в возрасте от 1 до 14 лет, проживающих на территории г. Волгограда и Волгоградской области. Установлено, что на современном этапе заболевание сохраняет все клинические особенности течения. Изучение эффективности терапии рекомбинантным интерфероном α-2β проведено на 153 пациентах. Установлена клиническая эффективность 5-дневного курса терапии, проявляющаяся в уменьшении длительности лихорадки, выраженности лимфопролиферативного синдрома, более быстром купировании синдрома цитолиза.

Дети, вирус эпштейна - барр (вэб), инфекционный мононуклеоз, рекомбинантный интерферон α-2β

Короткий адрес: https://sciup.org/142225963

IDR: 142225963 | УДК: 616.988.55

Текст научной статьи Особенности клинического течения инфекционного мононуклеоза у детей в Волгоградской области и опыт применения рекомбинантных интерферонов в лечении заболевания

В структуре инфекционной патологии детского возраста Эпштейна – Барр вирусный инфекционный мононуклеоз (ИМ) занимает одно из ведущих мест [3]. У подавляющего числа пациентов заболевание носит доброкачественный характер и заканчивается выздоровлением, однако вирус продолжает пожизненную персистенцию в организме переболевшего. У небольшого количества детей вирус может выступать триггером развития таких тяжелых состояний и заболеваний, как лимфопролиферативный синдром, онкологической патологии, синдрома хронической усталости, гемофагоцитарного синдрома и др. [7, 8].

В настоящее время известно, что этиологическим фактором ИМ не всегда является вирус Эпштейна – Барр (вирус герпеса IV типа), на долю которого приходится 90–95 % всех случаев острого ИМ, но и ряд других вирусов: вирус иммунодефицита человека, аденовирус, цитомега- ловирус, вирусы герпеса VI типа и т. д. [2]. В МКБ-10 различают ИМ, вызванный ВЭБ-инфекцией (В27.0), цитомегаловирусный (ЦМВ) (В27.1); инфекционный мононуклеоз другой этиологии (В27.8); ИМ неуточненной этиологии (В27.9) в случаях, если у пациентов с характерными клиническими симптомами не удалось установить этиологическую причину заболевания.

Этиотропная терапия мононуклеоза не разработана. В острый период ИМ лечение направлено на подавление репродукции ВЭБ, а также на формирование адекватного иммунного ответа [4, 6].

В последнее время внимание большого количества исследователей привлекают препараты интерферонов, обладающих многокомпонентным влиянием на весь механизм противовирусной защиты. В исследованиях была доказана эффективность препаратов рекомбинантных интерферонов в острый период ИМ [5].

Низкодозные препараты рекомбинантного α2-интерферона успешно применяются на территории нашей страны уже более 10 лет. Под действием интерферона в организме происходит стимуляция активности естественных киллеров, Т-хелперов, цитотоксических лимфоцитов, фагоцитарной активности, интенсивности дифференцировки В-лимфоцитов, экспрессии антигенов I и II МНС типа.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Исследовать клинические особенности инфекционного мононуклеоза Эпштейна – Барр вирусной этиологии у детей, проживающих в Волгоградском регионе; оценить возможности использования интерферонотерапии в различных возрастных группах.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Простое сравнительное, открытое, клиническое исследование проводилось в Волгоградской областной детской клинической инфекционной больнице в течение 2018–2019 гг. Под наблюдением находилось 227 пациентов, проходивших лечение по поводу инфекционного мононуклеоза. Критериями включения в исследование были: лабораторно верифицированный диагноз Эпштейна – Барр-вирусной инфекции; средняя степень тяжести течения болезни; возраст больных от 1 до 14 лет; отсутствие хронических и коморбидных заболеваний; отрицание приема иммуномодулирующих препаратов в течение последних 6 месяцев; информированное согласие законных представителей пациентов.

Критерии исключения: пациенты с тяжелой и легкой формой ИМ; дети в возрасте до 1 года и старше 14 лет; мононуклеозоподобный синдром другой (не Эпштейн – Бар этиологии), включая ВИЧ-инфекцию; указание на прием иммуномодуляторов различных групп в течение полугода; наличие хронических соматических заболеваний и вирусных инфекций.

Клинический диагноз базировался на наличии у пациентов температурной реакции и характерных клинических симптомов; гематологических изменений, включая лимфоцитарный лейкоцитоз и появление атипичных мононукле-аров; данных ИФ анализа сыворотки крови (определение антител класса IgМ к вируснокапсидному антигену с использованием стандартных тест-систем). Верификацию проводили методом ПЦР (ДНК ЭБВ в крови). Помимо этого, исследовали клинические анализы мочи, биохимические тесты. Всем пациентам проводили ультразвуковое исследование органов брюшной полости, по показаниям – рентгенографию грудной клетки.

Лечение больных ИМ осуществляли в соответствии с клиническими протоколами ведения больных: назначалась дезинтоксикацион-ная терапия, симптоматическая терапия, в ряде случаев, по показаниям, антибактериальная терапия. Все препараты назначались в стандартных возрастных дозировках.

С целью иммунокоррекции в план лечения больных включали рекомбинантные низкодоз-ные интерфероны в рекомендованных возрастных дозах. Для оценки их эффективности использовались клинические критерии: оценка общего состояния больных, продолжительность и выраженность температурной реакции, время исчезновения симптомов интоксикации, лим-фоаденопатии, тонзиллита, аденоидита, гепа-то- и спленомегалии, а также длительность сроков госпитализации.

Для статистической обработки полученных данных был применен пакет программ STATISTICA версия 6.0 (StatSoft Inc., США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных данных показал, что ИМ имел выраженную сезонность, наиболее часто регистрируясь в зимние и весенние месяцы года (22,0 и 41,8 % соответственно), при этом в эпидемический процесс с небольшим преимуществом чаще вовлекались мальчики (57,3 против 42,7 % девочек).

В зависимости от возраста было сформировано 3 группы наблюдения: дети первых 3 лет жизни – 63 человека (27,7 %, I группа); дети с 3 до 7 лет – 123 (54,2 %, II группа); дети старше 7 лет – 41 (18,1 %, III группа).

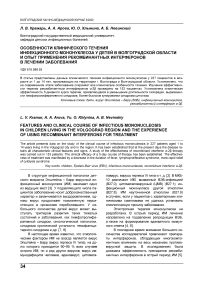

Установлено, что интоксикация отмечалась у всех пациентов, при этом у большинства была умеренной. Температура тела колебалась в пределах от 37,5 до 38,8 °С. Продолжительность лихорадки зависела от возраста детей и составляла в I группе (8,2 ± 0,8) дня, в II группе – (6,2 ± 0,7) дня, в III группе – (5,1 ± 0,7) суток соответственно (p < 0,05). Синдром воспаления слизистых носо- и ротоглотки в I группе проявлялся затруднением носового дыхания (100 %), гиперемией слизистой полости рта (97,3 %), тонзиллитом (83,3 %). Во II группе симптомы распределялись следующим образом: у 96 (78,0 %) пациентов отмечалось затруднение носового дыхания, 92 (74,8 %) – гиперемия слизистой полости рта и у 89 (72,3 %) – явления тонзиллита. В III группе данные симптомы отмечались в 29,5, 43,2 и 22,5 % случаев соответственно.

Высыпания на коже регистрировались у 19,0 % пациентов в I группе, у 38,2 % детей – во II группе и 7,3 % – в III группе. Сыпь чаще сопровождала заболевание у детей, получавших антибиотики пенициллиновой группы, име- ла пятнисто-папулезный характер с выраженным экссудативным компонентом и редко с геморрагическим пропитыванием. У большинства детей она появлялась на 5–8 сутки болезни на фоне сохраняющегося фебрилитета (рис. 1).

I группа ■ II группа ■ III группа

Рис. 1. Выраженность клинических симптомов инфекционного мононуклеоза у больных различного возраста (%)

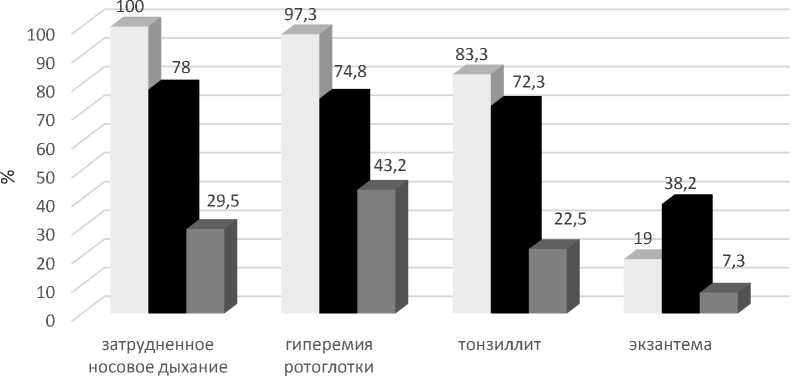

Лимфаденопатия регистрировалась у детей во всех группах, при этом с наибольшей частотой у пациентов II группы (47,1 %). В патологический процесс наиболее часто вовлекались шейные и тонзиллярные узлы, реже – подчелюстные. У половины детей лимфаденопатия носила умеренный характер (рис. 2). Гепатомегалия также наблюдалась у пациентов всех трех групп; наибольший процент больных с увеличением печени отмечался в I группе наблюдения (98,4 %), при этом у 80,9 % детей отмечали увеличение АЛТ, что свидетельствовало о развитии специфического Эпштейна – Барр-вирусного гепатита. Спленомегалия обнаруживалась у ½ пациентов в независимости от возраста.

Рис. 2. Симптомы поражения лимфоидной ткани у пациентов групп сравнения (%)

Следующей задачей нашего исследования было изучение эффективности препаратов низ-кодозных интерферонов для лечения ИМ. С этой целью были сформированы III группы пациентов. В I группу вошли 78 человек, получавших в качестве противовирусной терапии рекомбинантный интерферон альфа-2b (препарат Виферон, производства ООО «ФЕРОН», Россия) в дозе для детей младше 7 лет 150 тыс. ЕД 2 раза в сутки, и 500 тыс. МЕ для пациентов старше 7 лет.

Дети II группы (75 больных) получали интерферон альфа-2b в комбинации с бензокаином и таурином (препарат Генферон® Лайт,

ЗАО Биокад, Россия) в дозе 125 тыс. МЕ для детей младше 7 лет, и 250 тыс. МЕ для пациентов от 7 до 14 лет.

Оба препарата назначались в виде ректальных суппозиториев 2 раза в сутки, курс лечения в обеих группах составил 5 дней.

Пациенты III контрольной группы (74 человека) получали только патогенетическую и симптоматическую терапию. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и тяжести заболевания. Контрольные точки наблюдения – 1-й день поступления в стационар (до начала лечения) и 7-й день терапии. Полученные данные представлены в таблице.

Динамика исчезновения симптомов инфекционного мононуклеоза у пациентов в ходе лечения

|

Симптом |

Группа I, n = 78 |

Группа II, n = 75 |

Группа III, n = 74 |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Купирование лихорадки к 7-му дню лечения |

73 |

93,6 |

68 |

90,4 |

60 |

81,1 |

|

Достоверность различий I–III группа: критерий χ = 0,020, р < 0,05 II–III группа: критерий χ = 0,093, р > 0,05 |

||||||

|

Проявления тонзиллита |

53 \ |

67,9 |

40 \ |

53,3 |

21 \ |

28,3 |

|

Достоверность различий I–III группа: критерий χ < 0,001, р < 0,05 II–III группа: критерий χ = 0,002, р < 0,05 |

||||||

|

Восстановление носового дыхания |

66 \ |

84,6 |

62 \ |

82,7 |

46 \ |

62,2 |

|

Достоверность различий I–III группа: критерий χ = 0,002, р < 0,05 II–III группа: критерий χ = 0,040, р < 0,05 |

||||||

|

Лейкоцитоз (свыше 12·106 в 1 мкл) |

27 \ |

34,6 |

34 \ |

45,3 |

38 \ |

51,3 |

|

Достоверность различий I–III группа: критерий χ = 0,038, р < 0,05 II–III группа: критерий χ = 0,463, р > 0,05 |

||||||

|

Спленомегалия |

6 \ |

8,6 |

6 \ |

8,0 |

11 \ |

14,9 |

|

Достоверность различий I–III группа: критерий χ = 0,161, р > 0,05 II–III группа: критерий χ = 0,188, р > 0,05 |

||||||

|

Нормализация АЛТ |

70 \ |

89,7 |

65 \ |

86,7 |

40 \ |

54,0 |

|

Достоверность различий I–III группа: критерий χ < 00,1, р < 0,05 II–III группа: критерий χ < 0,001, р < 0,05 |

||||||

Анализ представленных в таблице данных свидетельствует, что оба препарата положительно влияли на течение ИМ, приводя к более быстрому купированию тонзиллита и исчезновению признаков носовой обструкции (p < 0,05). Не было установлено достоверных различий по выраженности интоксикации (снижению температуры) у пациентов, получавших генферон, и контрольной группы, тогда как при приеме виферона температура купировалась достоверно быстрее (p < 0,05).

На фоне приема интерферонов быстрее исчезали лейкоцитоз, спленомегалия (р < 0,05). Особенно значимым оказался эффект купирования цитолитического синдрома. Так, у пациентов I группы к 7-му дню терапии нормализация АЛТ происходила в 89,7 % наблюдений, во II группе – в 86, 7%, тогда как в контрольной группе – только в 54,0 % случаев (p < 0,05).

Длительность пребывания в стационаре детей, получавших рекомбинантные интерфе- роны, была 7,9 ± 0,6, 9,0 ± 0,7 в I и II группах соответственно, тогда как без противовирусных препаратов – (9,8 ± 0,8) дня (p < 0,05) соответ- 2. ственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено положительное 3. влияние низкодозного интерферона альфа-2b на течение инфекционного мононуклеоза.

-

1. Инфекционный мононуклеоз на современном этапе сохраняет все клиниче- . ские особенности течения. Основными проявлениями заболевания являются температурная реакция, полилимфаденопатия, гепатоспленомегалия. 5.

-

2. Установлено положительное влияние на тяжесть и продолжительность течения инфекционного мононуклеоза Эпштейна–Барр-вирусной этиологии препаратов интерферона альфа-2b. Их 6. назначение в острый период болезни приводит к сокращению сроков лихорадки, выраженности тонзиллярного синдрома, купированию спленомегалии 7. и цитолитического синдрома.

Список литературы Особенности клинического течения инфекционного мононуклеоза у детей в Волгоградской области и опыт применения рекомбинантных интерферонов в лечении заболевания

- Инфекционный мононуклеоз у детей - Текст: непосредственный / М. В. Краснов, И. А. Стекольщикова, М. Г. Боровкова, Л. В. Андреева // Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2. - С. 24 - 26.

- Инфекционный мононуклеоз у детей, ассоциированный с вирусами герпеса 4 и 5 типов / Е. Б. Касымова, О. А. Башкина, Х. М. Галимзянов, С. Ж. Неталиева // Инфекционные болезни. - 2012. - Т. 10, № 3. - С. 44 - 47. - Текст: непосредственный.

- Крамарь, Л. В. Герпетическая инфекция и мононуклеозоподобный синдром у детей / Л. В. Крамарь, О. А. Карпухина. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2016. - 292 с. - Текст: непосредственный.

- Крамарь, Л. В. Комплексная терапия Эпштейна -Барр-вирусной инфекции у детей - Текст: непосредственный / Л. В. Крамарь, О. А. Карпухина // Архив внутренней медицины. - 2012. - № 1 (3). -С. 25 - 29.

- Хохлова, З. А. Инфекционные мононуклеоз у детей: особенности течения заболевания в зависимости от видов противовирусной терапии - Текст: непосредственный / З. А. Хохлова, О. А. Попова, К. И. Чуйкова // Журнал инфектологии. - 2017. - Т. 9, № 3. - С. 67 - 74.

- Шестакова, И. В. Лечить или не лечить Эпштейна -Барр-вирусную инфекцию: подробный обзор различных тактик - Текст: непосредственный // Инфекционные болезни. - 2013. - № 4. - С. 12 - 23.

- Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease in non-immunocompromised hosts: a status report and summary of an international meeting. - Direct text / J. I. Cohen, H. Kimura, S. Nakamura [et al.] // Ann Oncol. - 2009. - № 20 (9). - Р. 1472 - 1482.

- Luzuriaga, K. Infectious mononucleosis. - Direct text / K. Luzuriaga, J. L. Sullivan // NEJM. - 2010. - Vol. 362 (21). - P. 1993 - 2000.