Особенности клиники и диагностики острого нарушения церебрального венозного кровообращения в ближайшем периоде после нейрохирургического вмешательства по поводу метастаза рака легкого в головной мозг

Автор: Бажанов С.П., Ульянов В.Ю., Матвеева О.В., Толкачев B.C., Шувалов С.Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Представлен редкий случай нарушения церебрального венозного кровообращения у пациентки с метастазом периферического рака верхней доли правого легкого в область прецентральной и постцентральной извилин левого полушария большого мозга в раннем послеоперационном периоде. Показано, что диагностика нарушений кровообращения в поверхностных венах головного мозга достаточно сложна ввиду неспецифичности клинических симптомов и недостаточной чувствительности методов нейровизуализации.

Вены, головной мозг, диагностика, клиника, метастазы

Короткий адрес: https://sciup.org/149135267

IDR: 149135267 | УДК: 616-07:616-005.7:616-089.878:616-006.67:616-089-06

Текст научной статьи Особенности клиники и диагностики острого нарушения церебрального венозного кровообращения в ближайшем периоде после нейрохирургического вмешательства по поводу метастаза рака легкого в головной мозг

вод, что острые нарушения церебрального венозного кровообращения ежегодно составляют от 3 до 7 случаев на 1 млн человек у взрослых с показателями летальности от 5 до 30% [1]. В ходе исследования также установлено, что 7,4% случаев остро возникшей церебральной венозной дисциркуляции ассоци- ированы со злокачественными новообразованиями различной локализации и гистологической структуры [2]. Наиболее вероятными причинами, приводящими к возникновению острых нарушений церебрального венозного кровообращения в случае злокачественных опухолей головного мозга, являются: сдавление и прорастание синусов и церебральных вен опухолью, нарушение сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев гемостаза на фоне пара-неопластического синдрома, применение химиотерапевтических и гормональных препаратов [3], а также нейрохирургические вмешательства, произведенные по поводу первичных и вторичных злокачественных опухолей головного мозга [4, 5]. При этом неблагоприятный прогноз ассоциирован с возникновением геморрагических инфарктов, плохо купируемых эпилептических приступов; прогрессирующим отеком вещества головного мозга, а также со степенью тяжести основного заболевания, особенно у пациентов со злокачественными новообразованиями внутренних органов и метастазами в головной мозг [6].

Трудность диагностики острых нарушений церебрального венозного кровообращения после нейрохирургических вмешательств обусловлена тяжестью общего состояния пациентов в раннем послеоперационном периоде, нестабильными витальными показателями, наличием общемозговых и очаговых неврологических симптомов, вариабельностью и не-специфичностью клинической картины, а также недостаточной чувствительностью и специфичностью вспомогательных методов исследования, особенно при тромбозах поверхностных вен мозга [7–9].

Таким образом, диагноз острого нарушения церебрального венозного кровообращения по-прежнему является достаточно редким из-за неспецифичности клинических проявлений, а также несовершенных методов диагностики данной сосудистой патологии.

Цель: продемонстрировать редкий случай нарушения церебрального венозного кровообращения у пациентки с метастазом периферического рака верхней доли правого легкого в область прецентральной и постцентральной извилин левого полушария большого мозга в раннем послеоперационном периоде.

Проведен анализ данных медицинской карты стационарного больного и протокола секционного исследования.

Описание клинического случая. Пациентка И. 63 лет находилась на стационарном лечении в отделении нейрохирургии НИИТОН СГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России с 23.03.2018 г. по 08.04.2018 г. При поступлении предъявляла жалобы на умеренную головную боль, преимущественно в левой лобно-теменной области, выраженную слабость в левой верхней конечности, умеренную слабость в левой нижней конечности, нарушение походки, общую слабость, прогрессирующее снижение массы тела без видимых причин, особенно за последние 3 месяца.

Установлено, что заболевание манифестировало в виде появления головной боли тупого характера по типу левосторонней гемикрании и слабости в правых конечностях. До этого момента в течение длительного времени пациентка страдала артериальной гипертензией. В экстренном порядке была госпитализирована в центральную районную больницу по месту жительства с предварительным диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения в бассейне левой средней мозговой артерии. На момент поступления в стационар в клинической картине заболева- ния отмечен правосторонний гемипарез (0 баллов в верхних конечностях, 2 балла в нижних конечностях) с низким мышечным тонусом и патологическими разгибательными стопными рефлексами. Отмечалось также возникновение простых парциальных сенсомоторных припадков в правой верхней конечности без вторичной генерализации. При компьютерной томографии головного мозга визуальных данных за ишемические изменения в веществе головного мозга не выявлено, однако отмечена зона гиподенсивной плотности с локальным отеком вещества головного мозга в области задних отделов левой лобной доли и передних отделов левой теменной доли. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга не производилась по техническим причинам. В общем анализе крови выявлено увеличение СОЭ, по результатам коагулологического исследования — повышение содержания продуктов деградации фибрина. Проведено комплексное консервативное лечение, включающее инфузию глюкортикостерои-дов, противосудорожных препаратов, а также реабилитационно-восстановительные мероприятия. На фоне указанных мероприятий отмечена отчетливая положительная динамика в виде регресса правостороннего гемипареза (до 2 баллов в правой верхней конечности, 4 баллов в правой нижней конечности). В амбулаторных условиях выполнено МРТ головного мозга без контрастного усиления — высказано предположение о вторичном характере новообразования. Осуществлена консультация онкологом, проведен диагностический поиск, первичный очаг не обнаружен. С диагнозом «внутримозговая опухоль на границе задних отделов левой лобной доли и передних отделов левой теменной доли неуточненной гистологической структуры» пациентка направлена в отделение нейрохирургии для хирургического вмешательства.

При поступлении неврологический статус характеризовался синдромом левосторонней цефалгии, правосторонним гемипарезом (в верхней конечности 2 балла, в нижней конечности 4 балла); нарушение поверхностной и глубокой чувствительности в правых верхней и нижней конечностях по церебрально-проводниковому типу. Результат оценки по шкале Karnofsky составил 60 баллов.

На электроэнцефалограмме выявлена медленноволновая активность в левом полушарии большого мозга с нарушением корково-подкорковых и неспецифических таламокортикальных структур.

При осмотре нейроофтальмологом обнаружена правосторонняя нижняя квадратная гемианопсия, транзиторная амблиопия, сужение артерий и незначительное полнокровие вен сетчатки, особенно левого глаза.

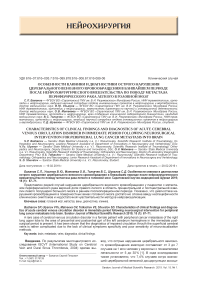

По данным МРТ головного мозга с контрастным усилением выявлено субкортикальное патологическое объемное образование округлой формы размерами 2,5х2,3х2,1 см, с четкими границами с окружающим мозговым веществом и зоной перифокального отека (рис. 1).

Выполнена краниотомия в левой теменно-парасагиттальной области, проведено микрохирургическое тотальное удаление опухоли из внепроекцион-ного транскортикального доступа (через верхнюю теменную дольку) под ультразвуковой навигацией. Опухоль удалена тотально по перифокальной зоне, каких-либо манипуляций на поверхностных мозговых венах не осуществлялось.

Рис. 1. Солитарная опухоль конвекситальной поверхности левого полушария большого мозга парасагиттальной локализации в проекции прецентральной и постцентральной извилин

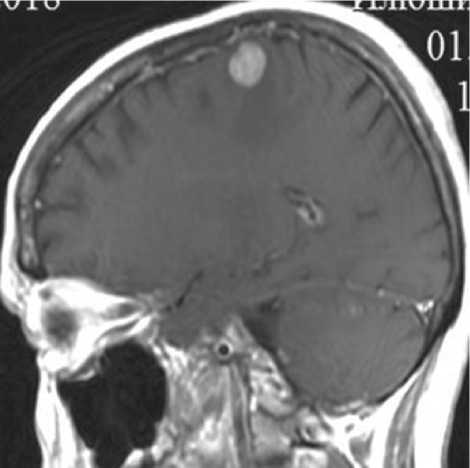

Рис. 2. Состояние после тотального удаления опухоли, отек левого полушария большого мозга, зона геморрагической трансформации вещества головного мозга в проекции левой постцентральной извилины

Экстубация произведена через 2 часа с момента выполнения операции, общемозговая симптоматика не наросла, очаговая неврологическая симптоматика соответствовала дооперационному уровню.

Через 15 часов с момента хирургического вмешательства отмечено нарастание очаговой неврологической симптоматики в виде правостороннего гемипареза до 1 балла в верхней конечности и 3 баллов в нижней конечности, а также появление простых парциальных моторных припадков в правых конечностях. Через 20 часов с момента операции произошло углубление правосторонней пирамидной недостаточности до степени гемиплегии, возникли припадки с маршем Джексона и вторичной генерализацией, рефрактерные как к применению таблетированных форм противосудорожных препаратов, так и к внутривенному введению бензодиазепинов.

В экстренном порядке выполнена КТ головного мозга: данных за наличие эпидуральной, субдуральной, а также внутримозговой гематомы в ложе удаленной опухоли не выявлено, однако отмечено увеличение зоны отека вещества головного мозга с незначительным геморрагическим компонентом в субкортикальных отделах левого полушария большого мозга, что расценено как признаки острых дисциркуляторных изменений в бассейне вен роландовой борозды, а также вены Троларда (рис. 2).

В неврологическом статусе отмечены серии первично генерализованных судорожных припадков и постепенное угнетение уровня сознания до степени умеренного оглушения, в связи с чем осуществлена нейровегетативная стабилизация с переводом на искусственную вентиляцию легких (в режиме SIMV — Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation).

При повторном осмотре нейроофтальмологом установлены: хемоз, отек конъюнктивы, расширение вен и появление начального застоя диска зрительного нерва левого глаза, что косвенно свидетельствовало о нарастании синдрома внутричерепной гипертензии с преимущественным отеком левого полушария большого мозга.

По данным динамического коагулологического исследования крови верифицирована изначальная активация внутрисосудистого свертывания крови с постепенным нарастанием продуктов деградации фибрина: увеличение содержания растворимых фибрин-мономерных комплексов (6,0х10-2/л на момент поступления в стационар; 20х10-2/л на 5-е сутки после операции), увеличение содержания D-димеров (1700 нг/мл на момент поступления в стационар; 4200 нг/мл на 5-е сутки после операции).

В условиях отделения реанимации и интенсивной терапии проводилась интенсивная терапия, направленная на коррекцию всех звеньев нарушенного гомеостаза. С учетом обоснованного подозрения на острое нарушение церебрального венозного кровообращения в бассейне поверхностных вен левого полушария большого мозга особое внимание уделено коррекции водно-солевого баланса, нормализации реологических свойств крови, профилактике тромбоэмболических осложнений и синдрома внутричерепной гипертензии за счет нормализации венозного оттока из полости черепа, путем придания возвышенного положения голове и верхней половине туловища. С целью улучшения санации трахеобронхиального дерева, а также вентиляционно-перфузионных отношений выполнена нижняя трахеостомия, проводились сеансы программированной лечебно-диагностической фибробронхоскопии. Динамическое рентгенологическое исследование органов грудной полости свидетельствовало об отсутствии данных за очаговые и инфильтративные изменения.

За весь период нахождения в отделении реанимации и интенсивной терапии состояние пациентки оставалось тяжелым, в неврологическом статусе отмечались: общемозговая симптоматика в виде угнетения сознания до степени глубокого оглушения, грубая правосторонняя пирамидная симптоматика, а также гиперкинезы по типу маломодулированного тремора в сочетании с периодически возникающими простыми парциальными моторными припадками в правой верхней конечности.

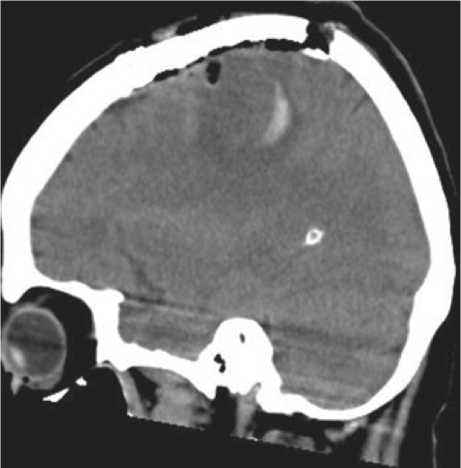

Рис. 3. Результаты гистологического исследования: метастаз злокачественной эпителиальной опухоли с папиллярными структурами

Несмотря на проводимое интенсивное лечение, отмечено постепенное нарастание дыхательной недостаточности, что требовало изменения режима искусственной вентиляции легких (перевод на режим IPPV–Intermittent Positive Pressure Ventilation). На фоне прогрессирования острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности зафиксирована неэффективная центральная гемодинамика, констатирована биологическая смерть больной.

По результатам патоморфологического исследования операционного материала установлен гистологический диагноз: метастаз рака папиллярного строения без уточненного первичного очага (рис. 3).

При патологоанатомическом исследовании трупа определялись: локальный отек в области задних отделов лобной доли головного мозга, передних отделов левой теменной доли, особенно в парасагиттальной области, а также очаговое субарахноидальное кровоизлияние, зоны многочисленных диапедез-ных кровоизлияний, местами сливного характера в субкортикальных отделах в сочетании с венозным инфарктом. Вены роландовой борозды и вена Тро-ларда имели извитой ход, синюшно-черную окраску, плотную консистенцию, в их просвете определялись рыхлые тромботические массы. Остальные поверхностные вены левого и правого полушарий большого мозга имели обычный цвет и консистенцию, дуральные венозные синусы были проходимы, в их просвете содержалась темная жидкая кровь. В верхней доле правого легкого выявлена высокодифференцированная аденокарцинома размерами 30,0х20,0х25,0 мм с папиллярными структурами, очагами кровоизлияний, участками распада, а также субплевральными и периваскулярными метастазами в нижней доле правого легкого. Обнаружены также дистрофические изменения миокарда, характерные для паранеопластиче-ского процесса.

Обсуждение клинического случая. Неблагоприятными предикторами развития острого нарушения кровообращения в бассейне вен роландовой борозды и вены Троларда являются локализация опухоли в проекции прецентральной и постцентральной извилин, ее злокачественный характер, наличие обширной зоны перифокального отека, что приводит к локальному токсическому энцефалиту и васкулиту

[7, 8]. Несмотря на соблюдение всех принципов прецизионной микрохирургии, нейрохирургическое вмешательство, особенно в области корковых структур задних отделов лобной доли и передних отделов теменной доли, является неоспоримым фактором риска развития острого нарушения церебрального венозного кровообращения в раннем послеоперационном периоде [9]. Клиническая диагностика синдрома острого нарушения церебрального венозного кровообращения основывается на результатах динамического клинико-неврологического мониторинга, в ходе которого отмечается возникновение синдрома острой внутричерепной гипертензии, постепенное нарастание моторного дефицита в контралатеральных конечностях в сочетании с эпилептическим синдромом. Данные, полученные в результате клинического осмотра, дополняются результатами ко-агулологического исследования крови, согласно которым наблюдается увеличение содержания продуктов деградации фибрина, а именно растворимого фибрин-мономерного комплекса, D-димера. Клинико-лабораторные признаки острого нарушения церебрального венозного кровообращения сопоставляются с данными КТ головного мозга, которые свидетельствуют об отеке конвекситальной поверхности полушарий большого мозга в сочетании с геморрагической трансформацией в субкортикальных отделах, наиболее выраженном в проекции прецентральной и постцентральной извилин.

Заключение. Диагностика острого нарушения венозного кровообращения в поверхностных венах полушария большого мозга основывается на результатах клинико-неврологического осмотра, подтверждается данными коагулологического исследования крови в сочетании с изменениями, выявленными при КТ головного мозга.

Список литературы Особенности клиники и диагностики острого нарушения церебрального венозного кровообращения в ближайшем периоде после нейрохирургического вмешательства по поводу метастаза рака легкого в головной мозг

- Ferro JM, Canhao P, Stam J, et al. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke 2004; (35): 664-70

- Canhao P, Cortesao A, Cabral M, et al. For the ISCVT investigators: are steroids useful for the treatment of cerebral venous thrombosis? ISCVT results. Cerebrovasc Dis 2004; 17 (suppl 5): 16

- Masuhr F, Einhaupl K. Treatment of cerebral venous and sinus thrombosis. In: Karger AG. Handbook on cerebral venous Thrombosis. Basel, 2008; p. 132-43

- Бажанов С. П., Олюшин В.Е., Филатов М.В., Улитин А. Ю. Применение специфической противоопухолевой вакцины на основе аутологичных дендритных клеток в комплексном лечении больных со злокачественными полушарными глиомами. Бюллетень сибирской медицины 2009; 1 (2): 58-64

- Олюшин В. E., Баженов С. П., Филатов М. В., Улитин А. Ю. Отдаленные результаты применения специфической противоопухолевой вакцины в комплексном лечении больных со злокачественными глиомами супратенториальной локализации.Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова 2008; 7 (5-1): 46-9

- Thaudin М, Crassard I, Bresson D, et al. Should decompressive surgery be performed in malignant cerebral venous thrombosis? A series of 12 patients. Stroke 2010; (41): 727-31

- Афанасьева Н.Л., Мордовии В.Ф., Семке Г.В., Лукьяненок П. И. Диагностика нарушений венозного кровообращения головного мозга у пациентов с гипертонической болезнью. Медицинская визуализация 2007; (6): 27-31

- Глебов M.B., Максимова М.Ю., Домашенко М.А., Брюхов В. В. Тромбозы церебральных венозных синусов. Клиническая неврология 2011; 5 (1): 4-10

- Путилина M.B., Ермошкина Н.Ю. Венозная энцефалопатия: возможности диагностики и терапии. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2013; (9): 89-93.