Особенности клинико-гемодинамических показателей заболевания у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией

Автор: Узбекова Нелли Рафиковна, Хужамбердиев Мамазаир Ахмедович, Таштемирова Ирода Макамбаевна, Усманова Дилором Нематжановна, Усманов Бобирмирза Бахрамович

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 2,2 (6), 2020 года.

Бесплатный доступ

Представлены взаимосвязи особенностей клинического течения заболевания и показателей внутрисердечной гемодинамики у больных гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП). Обследовано 20 больных ГКМП. Выявлена значимость диастолических нарушений в формировании основных клинических симптомов заболевания. Повышение предсердно-желудочкового отношения (ПЖО) определяет степень тяжести течения ГКМП.

Гипертрофическая кардиомиопатия, варианты гкмп, внутрисердечная гемодинамика, гипертрофик кардиомиопатия, гкмп вариантлари, интракардиал гемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/14125422

IDR: 14125422 | DOI: 10.24411/2181-0443/2020-10042

Текст научной статьи Особенности клинико-гемодинамических показателей заболевания у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией

К группе хронических генетически обусловленных заболеваний миокарда с развитием гипертрофии различных отделов сердца относится гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) [1,2,3]. Гипертрофия миокарда чаще имеет асимметричный характер, возможно поражение как левого (ЛЖ), так и правого желудочка (ПЖ). ГКМП может длительное время протекать бессимптомно. Клинические признаки болезни разнообразны и обусловлены, в основном, нарушениями внутрисердечной гемодинамики. У большинства больных развивается ишемия миокарда, патология вегетативной регуляции кровообращения [3]. Нарушения внутрисердечной гемодинамики, приводящие к быстрому и неуклонному прогрессированию хронической сердечной недостаточности (ХСН), развиваются у 15-20% больных [1,2,3].

Различают обструктивные и необструктивные формы ГКМП. Среди обструктивных форм выделяют три гемодинамических варианта [1,3,4,5]: 1) с субаортальной обструкцией; 2) с лабильной обструкцией выходного тракта желудочков; 3) с латентной обструкцией при физической нагрузке и провокационных фармакологических пробах. Среди необструктивных форм ГКМП наиболее часто наблюдаются варианты апикальной кардиомиопатии [4,5].

ГКМП характеризуется крайней вариабельностью морфологических и клинических проявлений, разнообразием вариантов течения и прогноза [4,5]. Беленков Ю.Н. и соавт. (2005) выделяют 5 основных вариантов течения заболевания [1]: 1) стабильное, доброкачественное течение; 2) внезапная смерть (ВС); 3) прогрессирующее течение; 4) терминальная стадия с неуклонным нарастанием ХСН; 5) развитие фибрилляций предсердий (ФП) и тромбоэмболических осложнений.

Клиническая картина и тяжесть течения заболевания определяются степенью и распространенностью гипертрофии миокарда, уровнем градиента давления в выходных отделах ЛЖ и/или ПЖ и его динамикой при физической нагрузке, степенью диастолической дисфункции желудочков (ДДЛЖ) [6,7].

Целью исследования явилось определение особенностей и взаимосвязей клинико-гемодинамических показателей у пациентов ГКМП.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 20 больных с различными клиническими вариантами ГКМП. Средний возраст больных составил 47,15 ± 2,71 года (табл. 1).

Таблица 1

Распределение больных ГКМП по полу и возрасту

|

Возраст (годы) |

Мужчины |

Женщины |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

31-40 |

3 |

15,0% |

6 |

30,0% |

|

41-50 |

7 |

35,0% |

2 |

10,0% |

|

50-60 |

2 |

10,0% |

- |

- |

|

Итого |

12 |

60% |

8 |

40% |

|

Средний возраст |

48,7 ± 2,26 |

44,88 ± 2,30 |

||

Для проведения клинико-инструментальных сопоставлений выявляли основные клинические симптомы ГКМП: одышка вне связи с ХСН, стенокардия, кардиалгия, экстрасистолия и пароксизмальные нарушения ритма (наджелудочковые и желудочковые), астенический синдром, головокружение и синкопальные состояния, наличие ХСН (табл. 2).

Таблица 2

Классификация клинических симптомов у больных ГКМП

|

Симптомы |

Степень выраженности симптома |

||

|

I |

II |

II |

|

|

Одышка |

4-5-й этаж |

2-3 этаж |

до 100-150 м |

|

Кардиалгии |

Кратковременные, нерегулярно |

До 6 ч., ежедневно |

Более 6 ч., чаще постоянно |

|

Пароксизмальные нарушения ритма |

1 раз в 6 мес. и реже |

Ежемесячно |

Еженедельно и чаще |

|

Головокружение |

4-5-й этаж |

2-3 этаж |

до 100-150 м и в покое |

|

Синкопальные состояния |

Кратковременные, нерегулярно |

Ежемесячно |

Еженедельно и чаще |

|

Астенический синдром |

4-5-й этаж, редко |

2-3 этаж, непостоянно |

до 100-150 м,чаще постоянно |

По тяжести течения заболевания больные были распределены на 4 группы, согласно классификации В.С. Моисеева и Е.П. Коровиной [1,2] (табл. 3).

Таблица 3

Тяжесть течения заболевания у больных ГКМП

|

Течение ГКМП |

Симптомы |

Число больных |

|

I (бессимптомное течение) |

Отсутствуют |

2 |

|

II (легкое течение) |

Появление симптомов при средних физических нагрузках и стрессах |

6 |

|

III (среднетяжелое течение) |

Появление симптомов при малых физических нагрузках и в покое |

8 |

|

IV (тяжелое течение) |

Присоединение ХСН, постоянной формы фибрилляции предсердий |

4 |

Всем пациентам с ГКМП проводили динамическое ЭКГ исследование и суточное мониторирование ЭКГ на аппарате «Shell» (Германия) (табл. 4).

Таблица 4

Классификация нарушений сердечного ритма у больных ГКМП

|

Аритмия |

Степень выраженности нарушений ритма |

|||||

|

1A |

1B |

2 |

3 |

4A |

4B |

|

|

Желудочковая экстрасистолия (классы по Лауну) |

изолированные, < 30 в час |

изолированные, > 30 в час |

частые, > 1 в мин. |

политоп-ные, полиморфные |

парные |

ранние R на T |

|

Наджелудочковая экстрасистолия (классы по Лауну) |

изолированные, < 30 в час |

изолированные, > 30 в час |

частые, > 1 в мин. |

политоп-ные, полиморфные |

парные |

повторные от 2 до 5 в мин. |

Эхокардиографическое исследование осуществляли на эхокардиографе «Sono-Scape-5000» (Китай) по методике двухмерной эхокардиографии (M- и B-режимы). Определяли морфометрические показатели [6,7]: размеры левого предсердия (ЛП), ЛЖ (конечные систолический и диастолический размеры – КСР и КДР), ПЖ и правого предсердия (ПП); состояние клапанного аппарата и подклапанных структур, наличие регургитаций, толщину миокарда межжелудочковой перегородки (ТМЖП), задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) в области верхушки и других сегментов.

На основании морфометрических показателей всех больных ГКМП разделили на 2 группы – с асимметричной и симметричной гипертрофией миокарда. Деление на группы осуществляли на основании значения коэффициента асимметрии (Беленков Ю.Н.) [1], который определялся как отношение ТМЖП к ТЗСЛЖ. Асимметричными считали те варианты гипертрофии миокарда, при которых коэффициент асимметрии был равен или >1,3 [1]. В наблюдаемой нами группе преобладали больные с асимметричными вариантами гипертрофии – 14 пациентов, и лишь у 6 были симметричные варианты.

Также всех больных по величине градиента давления выходного отдела левого желудочка (ВОЛЖ), разделили на группы с обструктивными и необструктивными вариантами ГКМП [6,7] (табл. 5).

Таблица 5

Распределение больных ГКМП в зависимости от градиента давления в ВОЛЖ в покое

|

Степень |

Градиент давления в ВОЛЖ (мм рт.ст.) |

Число больных |

|

I |

25-35 |

1 |

|

II |

36-45 |

10 |

|

III |

46-79 |

8 |

|

IV |

80 и выше |

1 |

По степени выраженности гипертрофии миокарда различали: I степень (до 2 см) – 8 пациентов, II степень (от 2 до 2,5 см) – 7 пациентов, III степень (свыше 2,5 см) – 5 пациентов. Степень гипертрофии оценивали также по ММЛЖ (табл. 6).

Таблица 6

Распределение больных ГКМП в зависимости от ММЛЖ

|

ММЛЖ |

Число больных (м/ж) |

|

Нормальная (135-183 и 99-141 г) |

1 (0/1) |

|

I степень увеличения (184-230 и 142-190 г) |

5 (4/1) |

|

II степень увеличения (231-280 и 191-240 г) |

8 (4/4) |

|

III степень увеличения (более 280 и более 240 г) |

6 (4/2) |

У наблюдаемых нами больных преобладали пациенты со значительным увеличением ММЛЖ (II и III степени).

Результаты исследования. В начале заболевания больные предъявляли жалобы на кардиалгии (40,3±8,4 года), слабость и утомляемость (36,2±10,2 года). При прогрессировании ГКМП – синкопальные состояния (45,2±11,4 года) и признаки ХСН (47,5±9,3 года). Наличие или отсутствие обструкции ВОЛЖ не влияло на возраст манифестации клинической симптоматики: с обструкцией – 37,5+10,2 года, без обструкции – 38,0±10,7 года (табл. 7).

Таблица 7

Средний возраст манифестации клинических признаков ГКМП

|

Симптомы |

Возраст появления |

|

Слабость (утомляемость) |

36,2 ± 10,2 |

|

Кардиалгия |

40,3 ± 8,4 |

|

Одышка |

41,5 ± 10,1 |

|

Пароксизмальные нарушения ритма |

42,1 ± 6,5 |

|

Экстрасистолия (желудочковая) |

42,5 ± 6,8 |

|

Головокружение |

42,8 ± 10,8 |

|

Стенокардия |

44,5 ± 10,1 |

|

Синкопальные состояния |

45,2 ± 11,4 |

|

Хроническая сердечная недостаточность |

47,5 ± 9,3 |

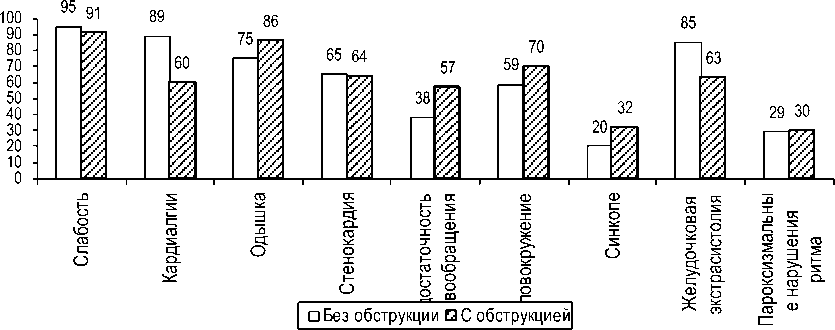

У больных необструктивными формами наблюдались кардиалгии в виде ощущения тяжести и/или длительных давящих болей в прекардиальной области вне связи с физическими и эмоциональными нагрузками. У больных обструктивными формами ГКМП в клинической картине преобладали одышка, головокружение, синкопальные состояния. У этой группы пациентов в более ранние сроки появлялись и усугублялись признаки ХСН и стенокардии (рис. 1).

Рис. 1. Частота клинических симптомов заболевания в зависимости от формы ГКМП (%)

Динамика развития симптомов у больных ГКМП с разной степенью выраженности гипертрофии ЛЖ была следующей: у пациентов с III степенью гипертрофии ЛЖ наблюдалось более быстрое нарастание одышки и синдрома стенокардии. Для больных с умеренно выраженной (II степени) гипертрофией ЛЖ более характерно быстрое нарастание выраженности кардиалгий, головокружений, синкопальных состояний и астенического синдрома. Следует отметить, что у пациентов с I степенью гипертрофии миокарда отсутствовало прогрессирование стенокардии.

Также выявлены тенденции к взаимосвязи определенных клинических симптомов и особенностей ремоделирования миокарда [1,7]. Так, например, тенденция к увеличению размеров ЛП и уменьшению УО ЛЖ, как правило, совпадала с проявлением у больных одышки. Увеличение размеров ЛП и ПЖ наблюдалось при присоединении пароксизмальных нарушений сердечного ритма. Возникновение синдрома стенокардии ассоциировалось с увеличением размеров ЛП, снижением УО и тенденции к снижению ФВ. Начало синкопальных состояний наблюдалось при снижении УО и тенденции к увеличению ФВ и уровня градиента обструкции ВОЛЖ. При манифестации ХСН у больных ГКМП наблюдалось достоверное увеличение размеров ЛП, ПЖ и ТЗС (табл. 8).

Таким образом, появлению четырех основных симптомов заболевания из шести предшествовало ремоделирование миокарда, заключающееся в нарастании ДДЛЖ и проявляющееся нарастанием размеров ЛП при неизмененных параметрах ЛЖ.

Таблица 8

Параметры внутрисердечной гемодинамики у больных ГКМП в зависимости от ХСН

|

Параметры |

ХСН |

P |

|

|

есть |

нет |

||

|

ЛП, см |

4,4 ± 0,2 |

4,0 ± 0,4 |

<0,05 |

|

ЛЖ, см |

|||

|

КСР |

2,6 ± 0,5 |

2,5 ± 0,2 |

>0,1 |

|

КДР |

4,2 ± 0,5 |

4,2 ± 0,2 |

>0,1 |

|

ПЖ, см |

2,3 ± 0,3 |

1,9 ± 0,3 |

<0,05 |

|

ФВ, % |

73,0 ± 7,0 |

72,5 ± 5,9 |

>0,05 |

|

УО, мл |

55,2 ± 12,1 |

59,5 ± 9,2 |

<0,05 |

|

КДО, мл |

78,0 ± 17,9 |

79,1 ± 11,9 |

>0,05 |

|

ММЛЖ, г |

241,8 ± 37,8 |

222,9 ± 29,2 |

<0,05 |

|

ТМЖП, см |

2,2 ± 0,3 |

2,2 ± 0,5 |

>0,1 |

|

ТЗС, см |

1,3 ± 0,2 |

1,1 ± 0,2 |

>0,05 |

Следовательно, в формировании клинической симптоматики больных ГКМП наибольшее значение имело нарастание диастолических нарушений ЛЖ и/или ПЖ, которые характеризуются таким показателем, как предсердно-желудочковое отношение (ПЖО).

При сопоставлении клинических симптомов ГКМП с ЭхоКГ параметрами подтвердилось предположение о значимости диастолических нарушений, оцениваемых по значению ПЖО, в формировании основных клинических симптомов [1,4,5]. Обнаружены достоверные взаимосвязи между ММЛЖ, толщиной миокарда ЛЖ и развитием основных клинических симптомов: одышки, головокружения, нарастаний сердечного ритма. Выявлены взаимосвязи между степенью повышения градиента давления в ВОЛЖ в покое и частотой развития синкопальных состояний (табл. 9).

Таблица 9

Сопоставление клинических симптомов и ЭхоКГ у больных ГКМП

|

Симптомы |

Достоверные связи ( p < 0,05) |

Возможные связи ( p < 0,1) |

|

Одышка |

ММЛЖ |

ПЖО |

|

Стенокардия |

ПЖО |

ТМЖП |

|

ХСН |

ПЖО |

|

|

Головокружение |

ПЖО, ММЛЖ |

ТМЖП |

|

Синкопе |

Градиент в ВОЛЖ |

|

|

Желудочковая экстрасистолия |

ТЗС, ММЛЖ, ПЖО |

|

|

Пароксизмальные нарушения ритма |

ТМЖП, ММЛЖ |

Таблица 10

Корреляционные взаимосвязи степени тяжести заболевания и уровня ПЖО у больных ГКМП

|

Параметры |

Степень выраженности нарушений ритма |

|||

|

I |

II |

III |

IV |

|

|

ПЖО |

0,8 ± 0,1 |

1,1 ± 0,17 |

1,2 ± 0,14 |

1,3 ± 0,2 |

|

P 1 > 0,05 |

P 2 > 0,05 |

P 3 < 0,01 |

P 4 > 0,05 |

|

Корреляционные взаимоотношения показали, что степень тяжести ГКМП коррелировала с уровнем ПЖО, максимальные значения которого соответствовали наиболее тяжелым формам заболевания (табл. 10).

Выводы:

-

1. У пациентов ГКМП при обструктивных и необструктивных вариантах

-

2. Начало заболевания у больных ГКМП проявлется астеническим синдромом,

-

3. В развитии основных клинических симптомов ГКМП наибольшее значение

-

4. Повышение показателя предсердно-желудочкового отношения отражает

заболевания не отмечено достоверных различий в появлении первых клинических симптомов заболевания.

кардиалгией, одышкой, а последним проявлением является хроническая сердечная недостаточность.

имеет нарастание диастолической функции левого желудочка и/или правого желудочка.

степень тяжести течения ГКМП.

Список литературы Особенности клинико-гемодинамических показателей заболевания у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией

- Беленков Ю.Н., Привалова Е.В., Каплунова В.Ю., Фомин А.А. Гипертрофическая кардиомиопатия, особенности течения при длительном наблюдении // Тер. архив. - 2008. - №8. - С. 18-25.

- Наследственные болезни: национальное руководство / под ред. акад. РАМН Н.П. Бочкова / М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. - 936 с.

- American College of Cardiology / Europian Society of Hypertrophic Cardiomyopathy. A Report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents and the Europian Society of Cardiology Committee for Practic Guidelines // Eur. Heart. J. - 2014. - №24. - pp.1965-1991.

- Nishimura R.A., Holmes D.R. Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy // N. Engl. J. Med. - 2014. - V. 13. - pp. 1320-1327.

- Maron B.J., Lipson L.C., Roberts W.C. "Malignant" hypertrophic cardiomyopathy: identification of a subgroup of families with unusually frequent premature deaths // Am. J. Cardiol. - 2008. - V. 41. - pp. 1133-1140.

- Porter T.R. Guidelines for the cardiac sonographer in the performance of contrast echocardiography: a focused update from the American Society of Echocardiography // J. Amer. Society of Echocardiog. - 2014. - V.27. - №8. - pp.797-810.

- Lang R.M. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the Europian Association of Cardiovascelar Imaging // J. Amer. Society of Echocardiog. - 2015. - V.28. - №1. - pp.1-39.