Особенности клинико-морфологических проявлений хронического гастродуоденита у детей при лямблиозной инвазии

Автор: Матвеева Ольга Викторовна, Маслякова Галина Никифоровна, Жандарова Людмила Федоровна, Попова Ирина Юрьевна, Неклюдов Юрий Алексеевич, Алексеев Юрий Дмитриевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести анализ анамнестических и клинических показателей, а также морфологического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у детей с хроническими гастродуоде-нитами различной этиологии, в том числе с лямблиозной инвазией. Материал и методы. Под наблюдением находились 100 пациентов в возрасте от 2 до 16 лет, из них 50 детей с подтвержденной лямблиозной инвазией. Материал для гистологического исследования получен в результате проведения фиброгастродуоденоскопии с прицельной биопсией слизистой фундального, антрального отделов желудка, двенадцатиперстной кишки. Результаты. Исследования показали, что для детей с лямблиозной инвазией характерны умеренные, схваткообразные, иррадиирующие боли с локализацией в эпигастральной и околопупочной областях, которые не связаны с приёмом пищи и не имеют сезонности. Заключение. При морфологическом исследовании установлено, что воспалительный процесс в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки проявляется диффузным гастритом фундального и антрального отделов, субатрофическим дуоденитом с образованием кист бруннеровых желез, а также наличием в клеточном инфильтрате эозинофильных лейкоцитов

Лямблиоз, ретенционные кисты, слизистая оболочка, субатрофия ворсин

Короткий адрес: https://sciup.org/14917460

IDR: 14917460

Текст научной статьи Особенности клинико-морфологических проявлений хронического гастродуоденита у детей при лямблиозной инвазии

1 Ответственный автор — Матвеева Ольга Викторовна. Адрес: 410018, г. Саратов, ул. Федоровская, 1, кв. 354. Тел.: 89085566398.

В последнее время наметилась явная тенденция к увеличению частоты лямблиозной инвазии у детей. По данным экспертов ВОЗ, на территории Российской Федерации ежегодно регистрируется более 130 тысяч новых случаев лямблиоза, подтвержденного лабораторным путем, причем 70% из них приходится на детей младше 14 лет. Заболеваемость лямблиозом в целом составляет 95,0 на 100 000 населения, а среди детей — 350,0 на 100 000. По некоторым данным, лямблиозом болеют до 20% населения земного шара [5].

Токсины лямблий нарушают барьерную функцию кишечника и увеличивают проницаемость кишечной стенки, в результате чего в кровь начинают поступать токсические вещества из просвета кишки. Токсемия приводит к развитию симптомов поражения центральной нервной системы, а также развитию иммунологических реакций через индуцирование крупномолекулярных соединений.

Необходимо отметить, что лямблиоз является этиологическим фактором в развитии воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастритов, дуоденитов, энтеритов, колитов, холециститов.

Цель : проведение сравнительного анализа клинико-морфологических проявлений хронических гастродуоденитов у детей с лямблиозной инвазией и без нее.

Методы. Под наблюдением находились 100 детей в возрасте от 2 до 16 лет с хроническими гастродуоденитами. Пациенты были разделены на две группы (по 50 больных): 1-я группа — дети, у которых обнаружены цисты лямблий при трехкратном исследовании нативного мазка кала; 2-я группа — дети, у которых цисты лямблий в кале не выявлены.

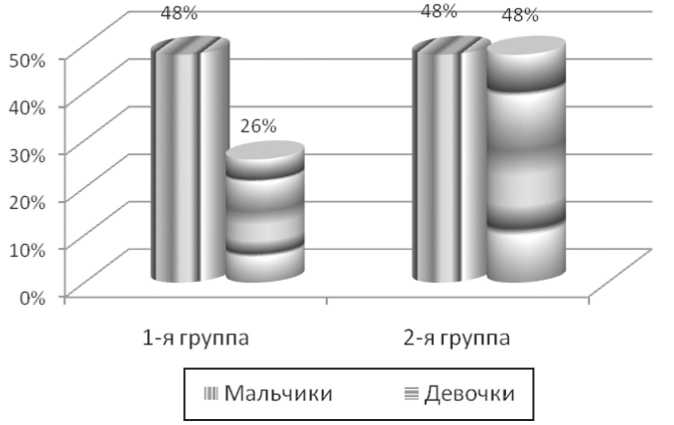

Дошкольный возраст (от 2 до 7 лет) в 1-й группе составил 26% (13 детей, из них мальчиков 6, девочек 7). Во 2-й группе дошкольный возраст составил 4% (2 случая), все девочки (рис. 1).

Школьный возраст (от 7 до 16 лет) в 1-й группе составил 74% (37) детей, из них мальчики — 24 случая, девочки — 13. Во 2-й группе наблюдались 96% детей, из них и мальчики, и девочки составили по 24 человека (рис. 2)

Как видно из представленных диаграмм, во всех группах преобладают дети школьного возраста.

Для изучения особенностей течения лямблиоз-ной инвазии в детском возрасте с патологией желудочно-кишечного тракта анализировали анамнестические данные, жалобы больных, наличие факторов наследственной предрасположенности, клиническую картину заболевания.

Методы статистического анализа проводили с использованием программ SSPS 13.0 и Microsoft Exsel Windows-X . Для всех параметров определяли минимальное и максимальное значения, среднюю арифметическую (М), ошибку средней (m), различия считали достоверными при 95%-ном пороге вероятности (р<0,05).

Результаты. При анализе анамнестических данных установлено, что в пренатальном и постнатальном периодах развития у детей регистрировали уменьшение массы тела при рождении. У матерей больных детей отмечали высокую частоту развития гестозов во время беременности.

При проведении анализа характера вскармливания в изучаемых группах отмечено увеличение числа

Рис.1. Распределение пациентов дошкольного возраста

Рис. 2. Распределение пациентов школьного возраста детей с искусственным вскармливанием среди больных обеих групп. Нарушения режима приема пищи, качественного состава пищи одинаково часто встречались у больных во всех возрастных группах с хроническим гастродуоденитом как при лямблиозной инвазии, так и без нее. Прием неочищенной, некипяченой воды чаще встречался среди больных 1-й группы.

Дети, страдающие хроническими гастродуоденитами с наличием лямблиозной инвазии в анамнезе имели перенесенные кишечные инфекции (28%), частые ОРВИ (66%), что свидетельствовало об ослаблении иммунитета. Часто болеющие дети составили в этой группе 6%. Лямблиоз в анамнезе был выявлен у 12% обследованных детей.

У детей 2-й группы в анамнезе наблюдались кишечные инфекции: дизентерия (34%), сальмонеллез (22%), иерсинеоз (22%), пищевая диспепсия в раннем детском возрасте (22%). Лямблиоз в анамнезе не был выявлен.

Клиническая картина в изучаемых группах больных имела свои особенности.

У детей с хроническим гастродуоденитом при лямблиозной инвазии отмечалась локализация болей в околопупочной области (16%), а у 14% детей с хроническим гастродуоденитом без лямблиозной инвазии боли отмечались в правом подреберье. Боли носили иррадиирущий характер в 6 раз чаще у детей второй группы. Боли у детей первой группы во всех случаях имели умеренную и выраженную интенсивность, во второй группе детей боль характеризовалась слабой интенсивностью (48%). Ноющие боли в большинстве случаях выявлялись с одинаковой частотой в обеих группах. Длительность болевого приступа до нескольких минут отмечалась в обеих группах с преобладанием больных во 2-й группе. Для 1-й группы был характерен болевой синдром, длящийся более часа. У детей 1-й группы развитие болевого синдрома было не связано с приемом пищи; у детей 2-й группы боль возникала через 10–30 минут после приема еды. Сезонность проявления болевого синдрома у детей 1-й группы в 68% случаев отсутствовала, а у детей 2-й группы более чем в половине случаев приходилось на весну и осень (табл. 1).

Таблица 1

Локализация и характеристика болей

|

Признаки |

1-я группа |

2-я группа |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Локализация |

||||

|

эпигастрий |

41 |

82% |

43 |

86% |

|

околопупочная область |

8 |

16% |

0 |

0% |

|

левое подреберье |

0 |

0% |

0 |

0% |

|

правое подреберье |

1 |

2% |

7 |

14% |

|

по всему животу |

0 |

0% |

0 |

0% |

Иррадиация

|

не иррадиируют |

48 |

96% |

37 |

74% |

|

иррадиируют |

2 |

4% |

13 |

26% |

Интенсивность болей

|

интенсивные |

17 |

34% |

7 |

14% |

|

умеренные |

33 |

66% |

19 |

38% |

|

слабые |

0 |

0% |

24 |

48% |

Характер болей

|

схваткообразные |

23 |

46% |

7 |

14% |

|

режущие, колющие |

1 |

2% |

18 |

36% |

|

тупые |

2 |

2% |

0 |

0% |

|

ноющие |

22 |

44% |

25 |

50% |

|

давящие |

2 |

2% |

0 |

0% |

Длительность болевого приступа

|

несколько минут |

32 |

64% |

37 |

74% |

|

от 30 мин. до 1 часа |

4 |

8% |

13 |

26% |

|

более часа |

14 |

28% |

0 |

0% |

Время появления болевого приступа

|

через 10-30 мин. после еды |

13 |

26% |

19 |

38% |

|

через 30-60 мин. |

1 |

2% |

0 |

0% |

|

в разное время |

25 |

50% |

0 |

0% |

|

натощак |

1 |

2% |

31 |

62% |

Купирование болевого синдрома

|

самостоятельно |

21 |

42% |

18 |

36% |

|

после еды |

3 |

6% |

7 |

14% |

|

после лекарств |

26 |

52% |

18 |

36% |

|

длительно не проходят |

0 |

0% |

7 |

14% |

Связь болевого приступа с приёмом пищи

|

не постоянна |

33 |

66% |

0 |

0% |

|

постоянна |

17 |

345 |

50 |

100% |

Сезонность клинических проявлений

|

отсутствует |

34 |

68% |

12 |

24% |

|

зима, лето |

1 |

2% |

12 |

24% |

|

весна, осень |

15 |

30% |

26 |

52% |

Формирование хронического гастродуоденита у обследованных больных сопровождается диспепсическими проявлениями, нарушениями аппетита (табл. 2).

Как видно из табл. 2, для больных с хроническим гастродуоденитом при наличии лямблиозной инвазии характерно снижение аппетита у 52% больных. Из диспептических изменений наиболее часто развиваются тошнота (56%) и отрыжка кислым (44%). Дисфункция кишечника, характеризующаяся наличием синдрома вторичной мальабсорбции, проявляется повышенным газообразованием и неустойчивым стулом (32%), а также склонностью к запорам (48%).

Обострение основного заболевания во 2-й группе у 50% больных сопровождалось появлением изжоги, у 62% — тошноты, у 26% больных — рвоты. Данные показатели характеризуют высокую выраженность диспепсического синдрома, характеризующего сфинктерные нарушения и изменения пассажа пищевых продуктов по пищеварительной трубке, где хронический гастродуоденит вызван другим этиологическим фактором. В 38% случаев дети предъявляют жалобы на запоры.

Как показали наши исследования, хронические гастродуодениты у детей сопровождались поражением других органов и систем, причем наиболее часто сопутствующая патология развивалась у детей с наличием лямблиозной инвазии. Так, у детей 1-й группы наиболее часто диагностировали хронический холецистит (46%), вторичный панкреатит (30%), дискинезию желчевыводящих путей (24%). У детей 2-й группы (без лямблиозной инвазии) ни в одном случае не был выявлен хронический холецистит, а признаки дискинезии желчевыводящих путей диагностировали в три раза чаще (72%) (табл. 3).

При анализе морфологического исследования биоптатов у детей 1-й и 2-й групп отмечались воспа-

Таблица 2

Диспептические нарушения

|

Характер явлений |

1-я группа |

2-я группа |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Аппетит |

||||

|

не нарушен |

24 |

48% |

31 |

62 |

|

снижен |

26 |

52% |

13 |

26% |

|

повышен |

0 |

0% |

6 |

12% |

|

Диспептический синдром |

||||

|

изжога отсутствует |

45 |

90% |

25 |

50% |

|

изжога присутствует |

5 |

10% |

25 |

50% |

|

отрыжка отсутствует |

27 |

54% |

19 |

38% |

|

отрыжка кислым |

21 |

42% |

13 |

26% |

|

отрыжка горьким |

0 |

0% |

0 |

0% |

|

отрыжка пищей |

1 |

2% |

0 |

0% |

|

отрыжка воздухом |

1 |

2% |

18 |

36% |

|

тошнота отсутствует |

22 |

44% |

19 |

38% |

|

тошнота присутствует |

28 |

56% |

31 |

62% |

|

рвота отсутствует |

47 |

94% |

37 |

74% |

|

рвота присутствует |

3 |

6% |

13 |

26% |

|

метеоризм отсутствует |

45 |

90% |

25 |

50% |

|

метеоризм присутствует |

5 |

10% |

25 |

50% |

|

Дисфункция кишечника |

||||

|

отсутствует |

10 |

20% |

31 |

62% |

|

запоры |

24 |

48% |

19 |

38% |

|

неустойчивый стул |

16 |

32% |

0 |

0% |

Таблица 3

Наличие сопутствующих заболеваний

В обеих группах толщина железистого слоя не изменялась; очаги регенерации желез отсутствовали; в строме обнаруживались единичные коллагеновые волокона.

Таким образом, особенностью фундального гастрита у детей с лямблиозной инвазией явилось наличие диффузной клеточной инфильтрации с присутствием в воспалительном инфильтрате эозинофильных лейкоцитов, а также формирование лимфоидных фолликулов.

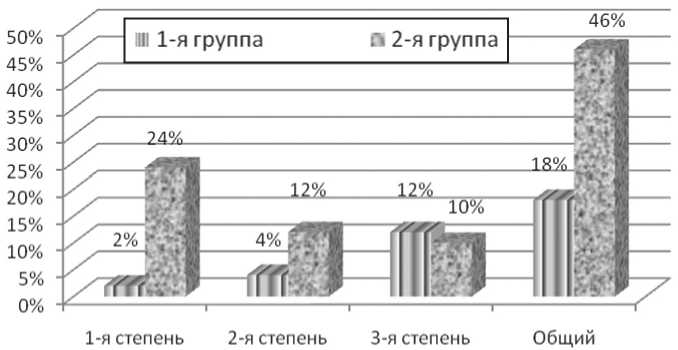

Следует отметить, что при анализе обсемененно-сти Helicobacter pylori (рис. 3) максимальная обсеме-нённость зарегистрирована во 2-й группе.

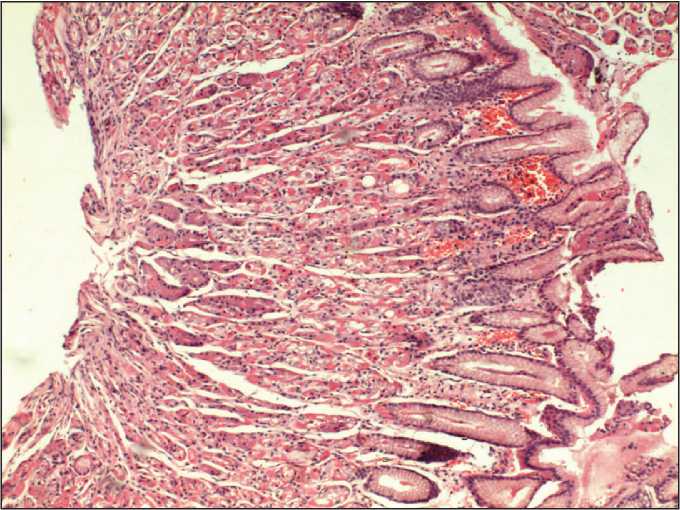

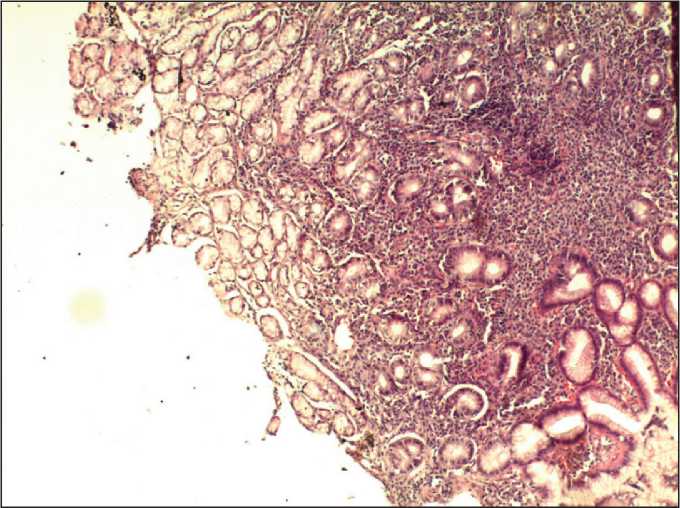

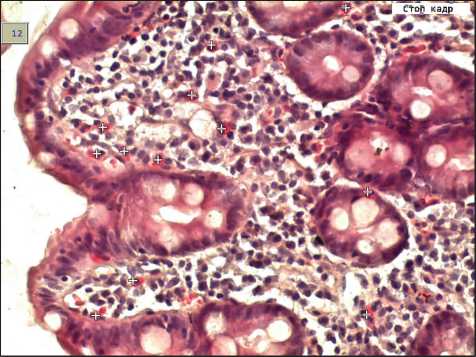

В слизистой двенадцатиперстной кишки пациентов 1-й группы развивается субатрофический дуоденит с диффузной клеточной инфильтрацией с наличием эозинофильных лейкоцитов (рис. 4 а, б, в, г) и ретенционных кист пилорических желез; 2-й группы — хронический дуоденит с поверхностной клеточ-

Рис. 3. Степень обсемененности Helicobacter pylori

а

б

ной инфильтрацией и наличием в единичных случаях ретенционных кист пилорических желез.

Развитие дуоденита у детей с лямблиозной инвазией сопровождается уменьшением высоты ворсин в 70% случаев и изменением формы эпителиоцитов до низкого призматического, чего не наблюдается у пациентов второй группы.

в

г

Рис. 4: в – двенадцатиперстная кишка: субатрофия ворсин, клеточная инфильтрация стромы ворсин, Окраска гематоксилином и эозином, об. 40х; г – диффузная клеточная инфильтрация с наличием эозинофильных лейкоцитов, окраска гематоксилином и эозином, об. 40х..

Для 1-й и 2-й групп характерно развитие слабой дистрофии эпителиоцитов, причем в 1-й группе выявляется пикноз ядер. Уменьшение толщины железистого слоя в большинстве случаев отмечалось в 1-й группе, во 2-й группе толщина железистого слоя не изменялась у большинства пациентов. Особенностью морфологических проявлений дуоденита с лямблиозной инвазией является формирование кист бруннеровых желез, количество которых значительно преобладает именно в этой группе.

В строме развивается отек и очаговое разрастание коллагеновых волокон, однако в группе детей с лямблиозной инвазией отек имеет более выраженный характер, а коллагеновые волокна, разрастаясь вокруг желез, меняют их конфигурацию.

Обсуждение. Для детей с лямблиозной инвазией умеренные боли с локализацией в эпигастральной и околопупочной областях, характерны иррадиация (96%) и схваткообразный характер болей. Проявление болей не связано с временем дня и приёмом пищи, а также с сезоном года [5, 6].

Из диспептических изменений наиболее часто развиваются тошнота и отрыжка кислым. Дисфункция кишечника характеризуется наличием синдрома вторичной мальабсорбции.

Хронические гастродуодениты у детей с наличием лямблиозной инвазии сопровождались сопутствующей патологией — хроническим холециститом, вторичным панкреатитом, дискинезией желчевыводящих путей.

Список литературы Особенности клинико-морфологических проявлений хронического гастродуоденита у детей при лямблиозной инвазии

- Запруднов A.M. Гастродуоденит у детей: патогенез, клиника, диагностика, лечение: автореф. дис... д-ра мед. наук. М., 1985. С. 3-29.

- Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. М.: Медицина, 1998. 483 с.

- Руководство по гастроэнтерологии/под ред. А. Л. Гребенева.М., 1995. Т. 1. С. 6-12.

- Склянская О. А., Гаркуша М.Б., Уфимцева А. Г. Хронический гастродуоденит у детей и Campylobacter pylori//Архив патологии. 1990. № 10. С. 69-72.

- Авдюхина Т. И., Горбунова Ю.П. Лямблиоз: учеб. пособие. М., 1996.28 с.

- Бандурина Т. Ю., Самарина В.Н. Лямблиоз у детей: учеб. пособие. СПб.: МАПО, 2000. 37С.

- Автандилов ГГ. Медицинская морфометрия. М., 1990. 384 с.

- Автандилов Г. Г. Морфологическая диагностика хронических гастритов (по данным морфометрии гастробиоптатов)//Архив патологии. 1982. № 9. С. 19-24.

- Потехин П. П., Новикова А. В. Морфометрический анализ слизистой оболочки желудка у детей с гастродуоденитами и язвенной болезнью//Новые приложения морфометрии и математическое моделирование в медико-биологических исследованиях: тез. докл. науч.-практ конф. Харьков, 1990. С. 170-171.

- Воспаление: рук-во для врачей/под ред. В. В. Серова, B.C. Паукова. М., 1995. С. 640-641.