Особенности коммуникативной компетентности врачей хирургического и терапевтического профилей

Автор: Селезнева Наталья Тихоновна, Ланднок Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье представлен обзор зарубежных и отечественных источников, посвященных коммуникативной компетентности врачей. Отмечается противоречие между современными требованиями к качеству медицинской помощи и реальным уровнем коммуникативной компетентности врачей, их трудностями в общении с пациентами и их родственниками. Цель статьи - проанализировать особенности коммуникативной компетентности врачей хирургического и терапевтического профилей. Методологию исследования составляют: деятельностный подход: принцип детерминизма, принцип единства сознания и деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский Д.Б. Эльконин и др.); системный подход: принцип системности, принцип развития (Б.Г. Ананьев, А.Я. Варга, Б.Ф. Ломов, И.М. Сеченов и др.); субъектно-деятельностный подход: принцип соотношения между индивидуальным и общественным (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко, В.Л. Слободчиков и др.). Исследование проводилось на базе медицинской организации г. Красноярска. Выборку составили врачи: терапевтического профиля - 20 человек; хирургического профиля - 30 человек (50 человек). Все врачи работают в стационарах с пациентами. Общий стаж работы врачей составляет от пяти лет и выше. В ходе исследования применялись следующие методики: индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик, тест коммуникативных и организаторских склонностей В.В. Синявского и В.А. Федорошина. Результаты. Исследование показало, что врачи хирургического профиля имеют большую склонность к лидерскому, неконформному, конфликтному и индивидуалистическому типам поведения. Врачи терапевтического профиля имеют большую склонность к индивидуалистическому, конформному и компромиссному типам поведения. Это говорит о том, что врачи терапевтического профиля имеют большую склонность к выстраиванию продуктивного взаимодействия с пациентами. При этом уровень коммуникативных и организационных склонностей большей части врачей обоих профилей (более 63 %) находится в отметке «низкий» и «ниже среднего», это говорит о возможных трудностях в общении с пациентами, что может выражаться в отсутствии желания быть инициаторами общения, в избегании частых прямых контактов. Заключение. Сделаны выводы о том, что одним из необходимых условий выстраивания эффективных отношений в системе «врач - пациент» является наличие развитой коммуникативной компетентности врача. Умение общаться с пациентами позволяет врачу испытывать меньше стресса на работе и, как следствие, снижает риск эмоционального выгорания.

Качество медицинской помощи, коммуникативная компетентность, коммуникативные навыки, патерналистская модель взаимоотношений, партнерская модель взаимоотношений, компетентностный подход в образовании, эмоциональное выгорание, эмпатия

Короткий адрес: https://sciup.org/144161914

IDR: 144161914 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-55-1-261

Текст научной статьи Особенности коммуникативной компетентности врачей хирургического и терапевтического профилей

DOI:

П остановка проблемы. На сегодняшний день в обществе повышаются требования к качеству услуг и коммуникативной культуре специалистов разных профилей, но в сфере медицины это приобретает особое значение.

На сегодняшний день вопрос о качестве и доступности медицинской помощи для населения стоит наиболее остро. Об этом 13.07.2020 говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании президиума Совета по нацпроектам [Президент…, 2020]. Качество медицинской помощи уже вышло за пределы ее традиционного понимания - сохранение жизни пациента и возвращение его трудоспособности. Удовлетворенность медицинской помощью определяется соответствием помощи психологическим потребностям и субъективным ожиданиям пациента [Колягин, 2012]. Соответственно, чем более авторитарен и конфликтен врач и чем больше он позволяет себе высказывать оценочные суждения и критические неконструктивные замечания, тем больше это оценивается пациентами как непрофессиональное поведение. Такие требования к профессии определяются тем, что общение у врача занимает большую часть рабочего времени (здесь имеется в виду общение как с пациентами и родственниками, так и с коллегами). Это требует от него не только психологических знаний и навыков саморегуляции, но и умения грамотно строить беседу и формулировать вопросы в ходе беседы.

Наиболее распространены две модели взаимоотношений между врачом и пациентом. Патерналистская модель взаимоотношений предполагает пассивное участие пациента в вопросах его здоровья, в то время как врач находится в экспертной позиции. Исходя из этого, «хорошим пациентом» считается тот, кто выполняет все рекомендации без возражений и подчиняется авторитетному мнению врача или медсестры [Molina-Mula, Gallo-Estrada, 2020]. Диалогическая модель (партнерская модель) предполагает взаимодействие пациента и врача, где в поле интереса врача входит не только протекание заболевания, но и история жизни пациента. В этом случае лечение осуществляется как за счет лечебного воздействия, так и создания благоприятного психологического климата, что ускоряет процесс выздоровления и сокращает время пребывания в стационаре [Eustice, 2020].

Именно от врача зависит, насколько эффективно будут выстроены отношения с пациентом. Успех качественно выстроенных отношений определяется выбранной стратегией общения и навыками ведения беседы, созданием партнерских отношений с пациентом [Симкова, Харькова, 2020].

Цель статьи – определить психологические условия развития коммуникативной компетентности врачей хирургического и терапевтического профилей.

Методологические основания. Теоретикометодологической основой исследования явились следующие подходы: деятельностный подход: принцип детерминизма, принцип единства сознания и деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский Д.Б. Эльконин и др.), системный подход: принцип системности, принцип развития (Б.Г. Ананьев, А.Я. Варга, Б.Ф. Ломов, И.М. Сеченов и др.) и субъектно-деятельностный подход: принцип соотношения между индивидуальным и общественным (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко, В.Л. Слободчиков и др.).

В ходе исследования применялись следующие методики.

-

1. Индивидуально-типологический опросник Л.Н. Собчик. В опроснике представлено восемь шкал (экстраверсия, спонтанность, агрессивность, ригидность, интроверсия, сензитивность, тревожность, эмотивность), которые в соотношении между собой дают восемь параметров: коммуникабельность, индивидуалистич-ность, конфликтность, компромиссность, конформность, неконформность, лидерство и зависимость [Собчик, 2005].

-

2. Тест коммуникативных и организаторских склонностей В.В. Синявского и В.А. Федорошина. Методика позволяет определить уровень выраженности коммуникативных и организаторских склонностей. Всего уровней пять: очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий.

Обзор научной литературы . Большое внимание уделяется понятию «коммуникативная компетентность». Под коммуникативной компетентностью врача подразумевается многоуровневое интегральное качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей), опосредующее врачебную профессиональную деятельность, направленную на установление, поддержание и развитие эффективных контактов с пациентами и другими участниками лечебно-

профилактического процесса. Профессиональная коммуникативная компетентность зависит от общей коммуникативной компетентности специалиста [Васильева, 2013]. Это дает представление о качестве медицинской помощи, поскольку ее эффективность зависит не только от лечения, но и от общения врача с пациентом, т.е. от его коммуникативных навыков [Ко-лягин, 2012; Сыдыгалиева и др., 2014; Клокту-нова и др., 2018; Андрианова, Карпович, 2019].

Для развития и формирования коммуникативных навыков предлагается применять компе-тентностный подход в образовании студентов-медиков посредством интерактивных технологий [Субботина, 2013; Сыдыгалиева и др., 2014]. Делается акцент на развитии культуры речи [Клоктунова, 2019]. В других работах отечественные и зарубежные авторы предлагают различные программы курсов и тренингов [Taveira-Gomes, 2016; Хвощ, Макарова, 2019]. Авторы доказывают, что формирование коммуникативной компетентности у студентов позволяет будущим врачам чувствовать себя более уверенно, снижает риск возникновения конфликтных ситуаций и эмоционального выгорания на работе. Развитие коммуникативной компетентности врача должно протекать не только в ходе вузовского обучения, но и на рабочем месте. С одной стороны, такое внимание обусловлено тем, что именно сформированная коммуникативная компетентность позволяет реализовать коммуникативные навыки, а с другой – врач должен обладать не только профессионально-медицинскими компетентностями, но и коммуникативной технологией, которая, по мнению Н.С. Зверевой, выражается в убеждающе-доверительном общении с пациентом [Зверева, 2016].

В литературе вопрос о коммуникативной компетентности тесно связан с таким понятием, как «коммуникативные навыки». Коммуникативные навыки - это способность человека взаимодействовать с другими людьми, адекватно интерпретируя получаемую информацию, а также правильно ее передавая [Сидорова и др., 2017]. Коммуникативные навыки не только являются важным условием для выстраивания отношений, но и определяют успешность выполнения профессиональной деятельности в системе «человек - человек». Коммуникативные навыки представляют собой часть общекультурных и профессиональных компетенций врача [Давыдова и др., 2017].

В настоящее время в литературе отмечается возрастание интереса к проблеме развития коммуникативных навыков у врачей. Проведено множество отечественных и зарубежных исследований, доказывающих эффективность и успешность деятельности врача при общении с пациентами и их родственниками при диалогической (партнерской) модели взаимодействия [Molina-Mula J., Gallo-Estrada, 2020; Ко-лягин, 2012; Соколова, 2020]. Авторы отмечают, что от речевой культуры врача и использования системных возможностей языка зависит успешность его деятельности. При этом фундаментом коммуникативных навыков являются медицинская этика и личностные особенности самого врача. А.Ю. Соколова выделяет два коммуникативных навыка врача: активное слушание и говорение (устная речь) [Соколова, 2020]. Среди других коммуникативных навыков врачей авторы выделяют: навыки устанавливать эмоциональный контакт с окружающими, «читать» невербальный язык коммуникации, грамотно формулировать вопросы, контролировать свои реакции и поведение, добиваться решения профессиональных задач, выдерживать критику и оценку, иметь коммуникативную толерантность (терпимость, снисходительность), эмоциональную стабильность и уравновешенность [Лед-ванова, Коломейчук, 2015], а также оказывать эмоциональную поддержку пациенту, преодолевать сопротивление без конфронтации и ограничение использования в беседе профессиональной лексики [Трушкина, 2018]. Н.А. Клокту-нова предлагает следующие коммуникативные навыки: навыки установления первого контакта; длительного контакта с пациентом; поддержания официально-вежливых отношений; сообщения «плохих новостей»; общения с разными категориями пациентов; формулирования вопросов; использования и интерпретации невер- бальных знаков; активного слушания; коллективного взаимодействия в системе здравоохранения; публичных выступлений; быстрого реагирования в незапланированных и экстренных ситуациях [Клоктунова и др., 2018].

Большой интерес у исследователей есть к теме эмоционального выгорания среди врачей разных специальностей [Кожухарь, Натхо, 2016; Миколаевский, 2016; Васильева, 2017]. Авторы отмечают, что отсутствие сформированных коммуникативных навыков (и компетентности соответственно) приводит не только к неудовлетворенности пациентов и их родственников оказанной медицинской помощью, но и к растущему уровню дискомфорта от профессиональной деятельности самих врачей. У врача снижается эффективность работы, появляются небрежность, частые ошибки, раздражительность, эмоциональные срывы на коллег и пациентов. Решением этой проблемы является развитие коммуникативных навыков врача.

Важной составляющей коммуникативной компетентности врача является эмпатия. Довольно много интересных работ в отечественной и зарубежной литературе посвящено эмпатии врачей [Derksen et al., 2013; Eby, 2018; Мурашова, 2016; Сипки, 2019]. В своей работе Ф. Дерксен с соавторами определяют эмпатию как способность врача понимать ситуацию, точку зрения и чувства пациента; сообщать об этом понимании и проверять его точность; действовать в соответствии с этим пониманием полезным терапевтическим способом. Они отмечают, что пациенты рассматривают сочувствие как основной компонент всех терапевтических отношений и ключевой фактор при определении качества медицинской помощи [Derksen et al., 2013]. Была обнаружена прямая положительная связь между сочувствием врача и клиническими результатами пациентов. Пациенты очень сильно реагируют на холодность и отстраненность врачей. Они нуждаются в поддержке, сочувствии и понимании. Исследования показали, что эмпатия способствует снижению уровня тревоги пациента, позволяет ему настроиться на дальнейшее продуктивное взаимодействие, а врачу дает возмож- ность получить больше важной информации по состоянию здоровья [Eby, 2018]. В связи с этим эмпатию можно рассматривать как способ позитивного влияния на эмоциональное состояние пациента. В качестве коммуникативных установок и ориентации личности выделяется не только эмпатия, но еще принятие и открытость [Васильева, 2010]. Однако, как считает Г.В. Мануйлов, высокий уровень эмпатии может стать причиной эмоционального выгорания врача. Поэтому ее нужно регулировать посредством психологической коррекции [Мануйлов, 2019]. Уровень эмпатии зависит от уровня эмоционального выгорания врача, который, в свою очередь, зависит от стажа работы, пола и специальности. Больший стресс испытывают кардиологи, ревматологи и хирурги, что объясняется тем, что они чаще оказываются в ситуации экстренной мобилизации по тревоге [Аленинская, 2008].

Исследователи рассматривают также и психологические характеристики личности врачей различных профилей. Однако врачу любой специальности важно обладать коммуникативными навыками [Сипки, 2019]. При всей важности психологических характеристик врачей различных специализаций в литературе мало встречается информации по врачам терапевтического и хирургического профилей. Таким образом, мы планируем дополнить уже наработанные знания результатами проведенного исследования посредством сравнительного анализа коммуникативной компетентности врачей терапевтического и хирургического профилей.

Результаты исследования. Исследование проводилось на базе медицинской организации г. Красноярска. Выборку составили врачи: терапевтического профиля - 20 человек; хирургического профиля – 30 человек (всего 50 человек). Все врачи работают в стационарах с пациентами. Общий стаж работы врачей от пяти лет и выше.

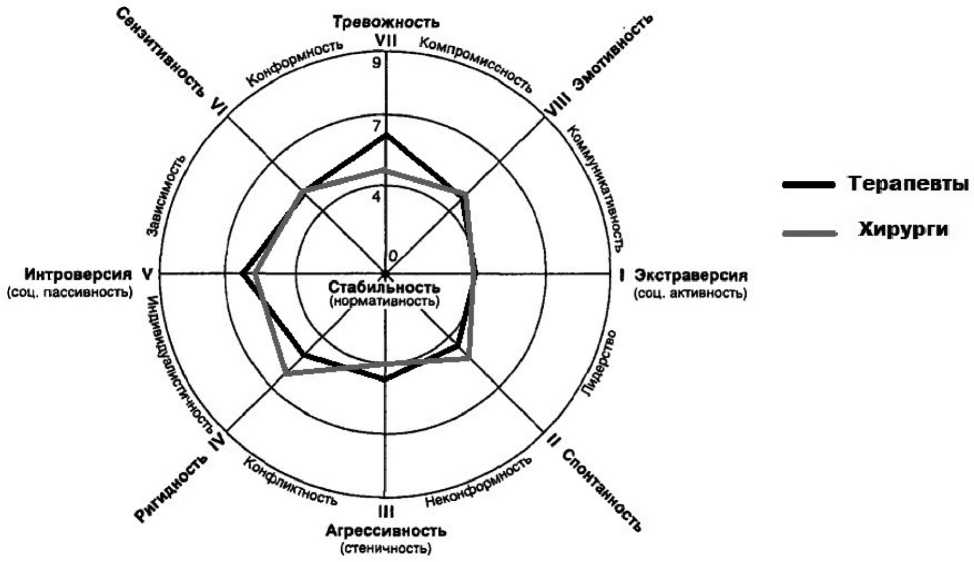

Рассмотрим результаты исследования, полученные в ходе проведения индивидуальнотипологического опросника Л.Н. Собчик. Для удобства восприятия ниже представим результаты по каждой из шкал.

По первой шкале «экстраверсия» больше всего было врачей, чьи отметки находились в рамках нормы – 63 %, в рамках акцентуации было 30 %, а дезадаптации всего 7 %. Ответы врачей терапевтического профиля получились довольно схожими: норма – 65 %, акцентуация – 25 %, а у 10 % врачей выявлена дезадаптация. Полученные показатели говорят о том, что среди врачей указанных профилей экстраверсия не является ярко выраженным качеством. Врачам с высокими показателями по данной шкале свойственно проявлять инициативу в общении, иметь широкий круг общения, легко поддерживать разговор.

По второй шкале «спонтанность» врачей хирургического профиля в рамках нормы было 27 %, на отметке акцентуации оказалось 60 %, а в зоне дезадаптация - 13 %. Врачи терапевтического профиля разделились поровну между отметками «норма» (50 %) и «акцентуация» (50 %). Чем выше показатели по шкале «спонтанность», тем больше человек склонен к раскованности, стремлению к лидерству. При крайне высоких показателях врачи склонны к импульсивности, им сложнее противостоять своим порывам и влиять на свое поведение, что может приводить к возникновениям конфликтов из-за спонтанных реакций с пациентами и их родственниками, с коллегами.

По шкале «агрессивность» 63 % врачей хирургического профиля дали ответы в отметке «норма», 34 % находились в отметке «акцентуация», а в отметке «дезадаптация» всего 3 %. Больше всего врачей терапевтического профиля оказалось в отметке «норма» – 55 %, а в отметке «акцентуация» оказалось 45 % опрошенных. При показателях «норма» человек способен активно отстаивать свои интересы, вступать в конкурентную борьбу, чувствовать себя при этом уверенно. Чем показатели по этой шкале выше, тем чаще человек прибегает к агрессивной манере самоутверждения, навязыванию своих взглядов и идей, несмотря на протесты других людей, может проявлять грубость и вступать в открытый конфликт. В системе отношений «врач - пациент» это может выражаться в склонности к авто- ритарному стилю отношений, когда врач ждет от пациента соблюдения всех назначений беспрекословно, а лишние вопросы со стороны пациента вызывают раздражение и недовольство.

По шкале «ригидность» врачи хирургического профиля ответили следующим образом: норма - 17 %, акцентуация - 70 %, дезадаптация - 13 %. Врачи терапевтического профиля ответили: норма - 35 %, акцентуация - 55 %, дезадаптация - 10 %. При нормальной ригидности врач проявляет устойчивость к стрессу и педантизм. При выраженной ригидности у него проявляются субъективизм, неспособность принять другую точку зрения, настороженность и подозрительность.

По шкале «интроверсия» 34 % врачей хирургического профиля были в отметке «норма», в отметке «акцентуация» - 43 %, а «дезадаптация» - 23 %. Врачи терапевтического профиля ответили так, что в отметке «норма» их оказалось 15 %, в отметке «акцентуация» их было больше - 75 %, а в рамках «дезадаптации» только 10 % респондентов. Эти показатели говорят о том, что у врачей обоих профилей заметна тенденция к интроверсии. Чем выше показатели по шкале «интроверсия», тем врачу тяжелее выстраивать отношения, активно поддерживать беседу и вступать во взаимодействия с пациентами. Чем выше показатели интроверсии, тем больше появляется склонность к замкнутости и изолированности. Такая невысокая социальная активность компенсируется внутренней активностью, что выражается в рефлексивности и погруженности в свои внутренние переживания.

По шкале «сензитивность» 27 % врачей хирургического профиля ответили в рамках нормы, в рамках акцентуации их оказалось 60 %, а в отметке дезадаптации - 13 %. Врачи терапевтического профиля ответили схожим образом: норма – 30 %, акцентуация – 60 %, дезадаптация – 10 %. Выраженная акцентуация сензитивности говорит о чувствительности к давлению окружающей среды, впечатлительности, ранимости, ориентированности на авторитетное мнение. Чем более выражена сензитивность, тем больше проявляется невротическая структура пере- живания, когда сотрудник испытывает стресс, но не может отреагировать чувства вовне и выровнять нарушенные границы.

По шкале «тревожность» ответы врачей хирургического профиля распределись так, что в рамках нормы оказалось 30 %, акцентуации - 40 %, а дезадаптации - 30 %. Ответы врачей терапевтического профиля показали, что в рамках нормы было 20 %, акцентуации было больше всего – 50 %, а в рамках дезадаптации – 30 % респондентов. В норме тревожность дает возможность врачу проявлять осторожность в принятии решения, умение взвесить ситуацию, взять на себя ответственность и действовать созвучно окружающей среде. Чем выше тревожность, тем больше появляется склонность к навязчивым страхам и переживаниям, а в крайних случаях это приводит к паническим атакам и мнительности.

Рис. 1. Индивидуально-типологический профиль врачей

Fig. 1. Individual typological profile of doctors

Сравнение результатов позволяет отметить, что врачи терапевтического (4) и хирургического (3,8) профилей имеют почти одинаковые показатели по шкале «экстраверсия». При этом у

По шкале «лабильность» врачи хирургического профиля ответили следующим образом: норма – 37 %, акцентуация – 50 %, дезадаптация – 13 %. Врачи терапевтического профиля распределились следующим образом: норма - 40 %, акцентуация – 60 %. В норме лабильность говорит о широком спектре эмоциональных состояний и смене настроения. При акцентуации поведение и мотивация становятся более изменчивыми и неустойчивыми. А при дезадаптации человек становится более демонстративным и склонен к истеричным реакциям. В таких случаях врачу тяжелее отключиться от эмоций и принять верное решение, а также не реагировать остро на критику и замечания со стороны пациентов и коллег.

Полученные результаты позволили составить индивидуально-типологический профиль врачей. Для этого были выделены среднеарифметические показатели по каждой шкале (рис. 1).

врачей хирургического профиля больше выражена спонтанность (5,3), чем у врачей терапевтического профиля (4,3). Это говорит о том, что врачи-хирурги более склонны к импульсивности

и стремлению к лидерству, что выражается в решительности и целеустремленности при принятии важных решений. Выраженная спонтанность в сочетании с экстраверсией говорит о большей тенденции к лидерскому типу поведения, а в сочетании с агрессивностью - о склонности к неконформному типу поведения. Из-за большей выраженности спонтанности (5,3) тенденция к неконформному типу поведения у врачей хирургического профиля сильнее, чем у врачей терапевтического профиля в сочетании со шкалой «агрессивность» (4,5).

Врачи хирургического профиля более ригидны (6,1), чем врачи терапевтического профиля (5,2). Это выражается в большей устойчивости к стрессам, в уверенности в своих взглядах. Однако в сильном проявлении это выражается в самоуверенности, нежелании принять другую точку зрения. В сочетании с агрессивностью это дает большую склонность к конфликтному типу поведения, чем у врачей терапевтического профиля, а в сочетании с интроверсией - выраженность к индивидуалистическому типу поведения. Врачи с таким типом поведения предпочитают придерживаться своих взглядов, не торопятся их менять, им труднее согласиться с другими людьми, появляется риск допустить ошибку из-за непринятия во внимание других взглядов. В сочетании с высокой спонтанностью ригидность дает тенденцию к оборонительно-агрессивным реакциям [Собчик, 2010]. При таких реакциях трудно совладать с собой, если что-то задело, появляются подозрительность и недоверчивость. Склонность к индивидуалистическому типу поведения отмечается у врачей обоих профилей.

По шкале сензитивность врачи хирургического (5,4) и терапевтического (5,3) профилей показали, что им одинаково важно не чувствовать давления со стороны окружающих. В сочетании с интроверсией это дает тенденцию к зависимому типу поведения. При таком типе поведения есть желание избегать конфликтов и искать более щадящую среду. Гораздо комфортнее иметь сильного лидера, который будет задавать темп и создавать комфортные условия для работы, нежели быть инициатором.

Более выраженная тревожность у врачей терапевтического профиля (6,2) говорит о том, что они чаще подвержены стрессу и осторожнее принимают решения. При этом если невысокий уровень тревоги позволяет врачу чутко реагировать на изменения в состоянии пациента, сигнализирует о возможной опасности и мобилизует, то сильная тревога не дает сосредоточиться, оценить ситуацию, мешает выбрать верное решение, дезорганизует деятельность [Клиническая психология..., 2014]. Можно также отметить, что тревожность у врачей хирургического профиля компенсируется ригидностью. Это позволяет им меньше поддаваться тревоге, что объясняется способностью принимать решения в трудных (экстремальных) ситуациях. Также сочетание тревожности с сензитивностью дает конформный тип поведения, что выражается в желании соблюдать общественные нормы и правила, придерживаться мнения большинства. А сочетание тревожности с эмотивностью говорит о тенденции к компромиссному типу поведения. При данном типе поведения врач будет стараться найти решение, не вступая с другим человеком в конфликт. У врачей терапевтического профиля тенденция к конформному и компромиссному типу поведения выражена больше, чем у врачей хирургического профиля. При этом врачи хирургического (5,2) и терапевтического (5) профилей не имеют существенных отличий по шкале «эмотивность».

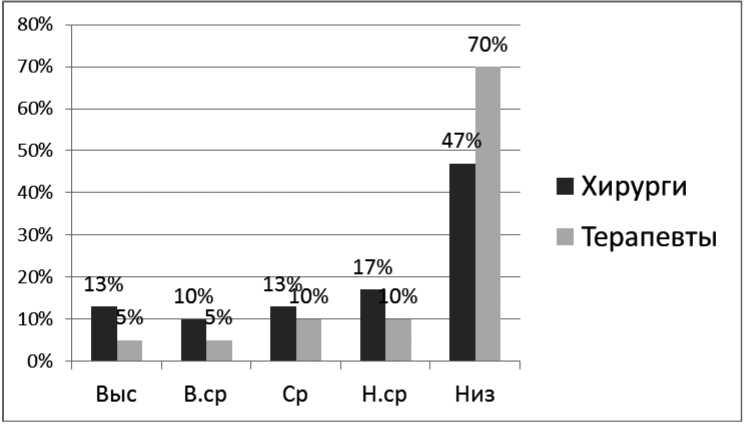

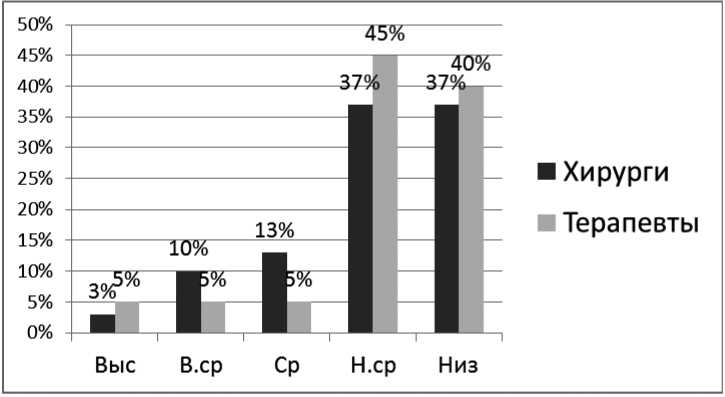

Теперь рассмотрим результаты исследования врачей, полученные посредством теста коммуникативных и организаторских склонностей В.В. Синявского и В.А. Федорошина.

В данной методике большой интерес вызвали показатели по коммуникативным склонностям. Было выявлено, что врачи обоих профилей имеют низкий уровень коммуникативных склонностей: терапевты – 70 %, хирурги – 47 %. При таких показателях врачам свойственно чувствовать себя неуютно в новой компании, они чаще предпочитают провести время наедине с собой, им не всегда легко постоянно проявлять инициативу в общении.

Лишь 5 % респондентов терапевтического профиля и 13 % хирургического профиля в ходе общения готовы всегда проявлять инициативу, охот-

Рис. 2. Распределение респондентов по уровням выраженности коммуникативных склонностей

Fig. 2. Distribution of respondents by level of communication aptitude

Определены показатели по организаторским склонностям. Здесь также лидируют низкие показатели (40 % терапевты, 37 % хирурги) и показатели в отметке «ниже среднего» (45 % терапевты и 37 % хирурги). С такими показателями врачи могут испытывать трудности в организации других людей, с тем, чтобы выступать с инициативой, участвовать в общественных мероприятиях, им не всегда легко отстаивать свое но участвовать в общественных мероприятиях, мо гут непринужденно вести себя в новом коллекти ве и не испытывать трудности в общении (рис. 2).

мнение и убеждать других людей, чтобы оно было принято ими.

Только 5 % врачей терапевтического профиля и 3 % врачей хирургического профиля не испытывают трудности при организации других людей, им интереснее будет поучаствовать в общественных мероприятиях, чем остаться дома, они без особых трудностей могут отстоять свое мнение и убедить другого человека (рис. 3).

Рис. 3. Распределение респондентов по уровням выраженности организаторских склонностей

Fig. 3. Distribution of respondents by level of expression of organizational aptitude

Результаты. Сравнение двух профилей по обеим методикам позволяет сделать следующие выводы о психологических особенностях коммуникативных компетенций врачей терапевтического и хирургического профилей.

-

1. Врачи хирургического профиля имеют большую склонность к лидерскому, неконформному, конфликтному и индивидуалистическому типам поведения. Врачи терапевтического профиля имеют большую склонность к индивидуалистическому, конформному и компромиссному типам поведения. Это говорит о том, что врачи терапевтического профиля имеют большую склонность к выстраиванию продуктивного взаимодействия с пациентами.

-

2. Уровень коммуникативных и организационных склонностей большей части опрошенных (более 63 %) находится в отметке «низкий» и «ниже среднего», что говорит о возможных трудностях в общении с пациентами, что может выражаться в отсутствии желания быть инициаторами общения, в избегании частых прямых контактов.

-

3. Необходимо составить программу по развитию и формированию навыков коммуникативной компетенции для врачей хирургического и терапевтического профилей, в которой будут представлены кейсы и упражнения. Также провести дополнительное исследование контрольной и экспериментальной групп для изучения динамики результатов.

Список литературы Особенности коммуникативной компетентности врачей хирургического и терапевтического профилей

- Аленинская О.А. Особенности аффективного компонента концепции пациента у врача // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2008. № 9 (65). С. 281-287. URL: https://www.elibrary.ru/ 7. download/elibrary_12177432_94249703.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Андрианова Т.А., Карпович Ю.В. Формирование коммуникативных навыков как необходимого элемента профессиональной культуры врачей // Деонтологическое воспитание и формирование коммуникативных 8. навыков у обучающихся в институте: матер. учеб.-методич. конф., Пермь, 23 мая 2019 г. Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический институт, 2019. С. 14-17. URL: https://www.elibrary.ru/down-load/elibrary_38576318_79213540.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Васильева И.В., Григорьев П.Е. Особенности эмоционального выгорания врачей в зависимости от стажа работы // Таврический журнал психиатрии. 2017. Т. 21, № 1. С. 21-27. URL: https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_30725953_80288827.pdf (дата обращения: 19.02.2021)

- Васильева Л.Н. Исследование эмпатии как составляющей коммуникативной компетентности будущего врача // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Сер.: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Со-циокинетика. 2010. Т. 16, № 1. С. 165-169. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_15283764_24898507.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Васильева Л.Н. О коммуникативной компетентности будущих врачей // Медицинская психология в России. 2013. Т. 5, № 5 (22). С. 18. URL: https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_35000559_77370583.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Давыдова Н.С., Шкиндер Н.Л., Чернядьев С.А. и др. Коммуникативные навыки врача как междисциплинарный сквозной образовательный модуль // Виртуальные технологии в медицине. 2017. № 1 (17). С. 56-57. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_35451807_67574899.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Зверева Н.С. Психологические особенности отношений «врач - пациент» в современном Российском обществе // Социальная акмеология и психология. 2016. № 4. С. 131-136. URL: https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_27718802_54628884.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Клиническая психология: учебник для вузов. 5-е изд. / под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 2014. 896 с.

- Клоктунова Н.А., Барсукова М.И., Ремпель Е.А. и др. Формирование коммуникативных навыков врача в процессе обучения в медицинском вузе // Гуманитарные науки в образовании. 2018. Т. 9, № 3 (35). С. 50-56. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_35646566_43789498.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Кожухарь Г.С., Натхо Р.Х. Эмоциональное 16. выгорание и коммуникативная компетентность у медицинских работников (на примере врачей разных специальностей) // Научные исследования и образование. 2016. № 3. С. 28-34. URL: https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_26694006_94913003.pdf 17. (дата обращения: 19.02.2021).

- Колягин В.В. Коммуникация в медицине. Основы трансакционного анализа: пособие для врачей. Иркутск: РИО ГБОУ ДПО ИГМАПО, 2012. 60 с. URL: https://docplayer. ru/28331170-Kommunikacii-v-medicine-os-novy-transakcionnogo-analiza.html (дата обращения: 19.02.2021). 18.

- Ледванова Т.Ю., Коломейчук А.В. Формирование коммуникативной компетентности врача // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5, № 2. С. 115-121. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_23234860_12648751.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Мануйлов Г.В. Эмпатические и рефлексивные процессы у врачей терапевтического и хирургического профиля // Общество: социология, психология, педагогика. 2019. № 3 (59). С. 104-107. URL: https://www.elibrary. ru/download/elibrary_37165205_71604134.pdf 20. (дата обращения: 19.02.2021).

- Миколаевский Д.В. Синдром эмоционального выгорания среди врачей // Развитие 21. профессионализма. 2016. № 2. С. 87-88. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli- 22. brary_28999054_52011392.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Мурашова Л.А. Эмпатия как составляющая коммуникативной компетентности будущего врача // Медицинский дискурс: вопросы теории и практики: матер. 4-й Международ. научн.-практ конф., Тверь, 14 апреля 2016 г. Тверь: ГБОУ ВПО «Тверская медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2016. С. 119-124. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_35163451_34337136.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Президент поставил задачу сделать систему медицинской помощи более устойчивой и гибкой. URL: https://medvestnik.ru/content/ news/Prezident-postavil-zadachu-sdelat-siste-mu-medicinskoi-pomoshi-bolee-ustoichivoi-i-gibkoi.html (дата обращения: 19.02.2021).

- Сидорова Н.В., Шеметова Г.Н., Губанова Г.В. Значение коммуникативных компетенций при подготовке врача общей практики // Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3. С. 560-563. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_32484244_63545663.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Симкова К.С., Харькова О.А. Коммуникативные навыки врачей: обзор литературы // Инновационная наука. 2020. № 11. С. 178180. URL: https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_44156888_37226540.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Сипки Х.Р. Эмпатия как фактор достижения профессионализма в деятельности врача // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. № 2. С. 27-274. URL: https://www.elibrary. ru/download/elibrary_40090445_68538949. pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Собчик Л.Н. Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики. СПб.: Речь, 2005. 624 с.

- Собчик Л.Н. Управление персоналом и психодиагностика. М.: Бргес, 2010. 186 с.

- Соколова А.Ю., Сорокин Ю.И. Развитие коммуникативных навыков как залог эффективной коммуникации «врач - пациент» // Медицинский дискурс: вопросы теории и практики: матер. 8-й Междунар. научно-практ. и образов. конф., Тверь, 09 апреля 2020 г. Тверь: ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации», 2020. С. 212-216. URL: https://www.elibrary. ru/download/elibrary_44093663_84173867. pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Субботина М.В. Повышение эффективности обучения будущих врачей путем компетентностного подхода на основе контекстного обучения // Система менеджмента качества: опыт и перспективы. 2013. № 2. С. 55-58. URL: https://www.elibrary.ru/down-load/elibrary_22488419_58659493.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Сыдыгалиева З.М., Кенбейлов Ж.Н., Еска-лиева К.А. Роль и значение коммуникативных навыков в профессиональной подготовке врачей общей практики // Медицинский журнал западного Казахстана. 2014. № 3 (43). С. 95-96. URL: https://www.elibrary. ru/download/elibrary_24156770_83127419. pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Трушкина С.В. Коммуникативные техники повышения комплаентности пациентов в практике врача // Медицинская психология в России. 2018. Т. 10, № 5 (52). С. 6. URL: https://www.elibrary.ru/download/ elibrary_37619720_91074654.pdf (дата обращения: 19.02.2021).

- Хвощ Р.Н., Макарова О.В. Факторы формирования коммуникативной компетенции

- будущих врачей как условие эффективного лечения пациентов // Медицинская наука и образование Урала. 2019. Т. 20, № 4 (100). С. 171-175. URL: https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_42471105_57735268.pdf (дата обращения: 19.02.2021)

- Derksen F., Bensing J., Largo-Janssen A. Effectiveness of empathy in general practice: a systematic review // British Journal of General Practice. 2013. Is. 63 (606). P. 76-84. DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp13x660814

- Eby D. Empathy in general practice: its meaning for patients and doctors // British Journal of General Practice. 2018. Is. 68 (674). P. 412-413. DOI: https://doi.org/10.3399/bjgp18x698453

- Eustice C. The Doctor-patient relationship: Impacting the success of treatment // Verywell Health. May 03, 2020. URL: https://www.very-wellhealth.com/the-doctor-patient-relation-ship-188050 (дата обращения: 19.02.2021).

- Molina-Mula J., Gallo-Estrada J. Impact of nurse-patient relationship on quality of care and patient autonomy in decision-making // J Environ Res Public Health. 2020. Jan 29. Is. 17 (3). P. 835. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/32013108 (дата обращения: 19.02.2021).

- Taveira-Gomes I. Communication skills in medical students An exploratory study before and after clerkships // Porto Biomedical Journal. November 2016. Is. 1 (5). P. 173-180. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pbj.2016.08.002