Особенности кровоснабжения протезного ложа при применении непосредственного протезирования по данным ультразвуковой допплерографии

Автор: Данилина Т.Ф., Брынцев А.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 4 (32), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты анализа влияния применяемого этапа непосредственного протезирования на регенеративные динамические показатели скорости капиллярного кровотока протезного ложа после удаления зубов и образования включенных дефектов зубных рядов, и их сравнение с аналогичными показателями при заживлении ран без непосредственного протеза. Исследование проводилось с использованием метода ультразвуковой допплерографии (УЗДГ).

Непосредственные протезы, частичное отсутствие зубов, кровоснабжение, уздг

Короткий адрес: https://sciup.org/142148932

IDR: 142148932 | УДК: 616.314-089.28/29-073.4/8

Текст научной статьи Особенности кровоснабжения протезного ложа при применении непосредственного протезирования по данным ультразвуковой допплерографии

В современной стоматологии распространенность частичного отсутствия зубов значительно варьирует от 45 до 99 % в зависимости от возраста пациентов (Федяев И. М., 2004; Хамадеева А. М., 2004; Дмитриенко С. В. с соавт., 2006; Арутюнов Д. С., 2006; Вейсгейм Л. Д., 2006; Ronchin M., 2006). Потеря зубов и связанные с этим нарушения эстетических норм, функции жевания, перегрузка оставшихся зубов и изменения в деятельности мышц и височнонижнечелюстного сустава выдвигают необходимость введения этапа непосредственного протезирования в план комплексного лечения пациентов с дефектами зубных рядов (Миргазизов М. З., 2001; Балабанни-ков С. А., 2004; Гончаров И. Ю., 2004; Милова Е. В., 2007; Привалов В. В., 2007; Livaditis G. J., 2007).

При непосредственном протезировании зубной протез вводится в полость рта сразу после хирургического вмешательства на раневую поверхность во временном интервале от 15 минут до 24 часов (Седра-кян А. Н., 1985; Арутюнов С. Д., 2003; Ломакин М. В., 2004; Привалов В. В., 2007). Изоляция операционной раны непосредственным протезом (НП) препятствует ее инфицированию, заживление ран под базисом протеза идет быстрее и менее болезненно (Вуколова Е. А., 2001; Кобзев С. А, 2001; Рыжова И. П., 2008). Протезное ложе под базисом протеза формируется целенаправленно, что благоприятно влияет на последующее протезирование (Миликевич В. Ю., 1979; Rudd R. W., Bange A. A., 1998; Донов А. Н., 2002; Милова Е. В., 2007). При применении этапа непосредственного протезирования предполагаемые сроки изготовления и фиксации постоянных протезов варьируют от 3 до 6 месяцев с момента хирургического вмешательства, так как скорость регенерации костной ткани и формирования протезного ложа является достаточно индивидуальной (Зеленская И. М., 1998; Донов А. Н., 2002; Давидян А. Л., 2004; Козлова М. В., Панин А. М., 2008; Жданов Е. В., Хватов А. В., 2009; Мирсаева Ф. З., Нугманов Т. Р., 2010).

Важным показателем интенсивности репаративных процессов являются изменения динамических показателей местной сосудистой системы полости рта (Чичерин С. И., 1998; Кобзев С. А, 2001; Заварзин М. Ю., 2004; Сунцова Т. В., 2004; Табакаева В. Г., 2006; Олесова В. Н., 2008).

Метод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) позволяет проследить взаимосвязь функциональной активности сосудистой системы протезного ложа и его клинического состояния, провести параллель между функциональным состоянием сосудов протезного ложа и их морфологическими изменениями при репаративных процессах, правильно интерпретировать данные проводимого исследования (Jensen S., 1996; Вуколова Е. А., 2001; Олесова В. Н., Шашмурина В. Р., Силаев Е. В., 2008) и объективизировать выбор сроков изготовления ортопедических конструкций .

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить допплерометрические показатели сосудистого русла протезного ложа у пациентов с включенными дефектами зубных рядов при применении непосредственного протезирования и без него.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе проводимого нами исследования было выполнено клиническое обследование 154 пациентов, обратившихся клинику стоматологии ВолгГМУ по поводу протезирования включенных дефектов зубов и зубных рядов. Из общего количества обследованных была сделана репрезентативная выборка в количестве 57 пациентов — практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 55 лет, у которых в ходе ортопедического лечения было выявлено наличие одиночных зубов либо групп зубов, подлежащих удалению по показаниям, и которым проводилось комплексное лечение с применением непосредственного протезирования. На этапах комплексного лечения пациентам были изготовлены непосредственные протезы (35), несъемные мостовидные металлокерамические и металлоакриловые протезы (37), цельнолитые бюгель-ные протезы (25), съемные седловидные протезы (7), штифтово-культевые вкладки (17).

Для изучения особенностей кровообращения, кровенаполнения капилляров протезного ложа и интенсивности воспалительно-репаративных процессов, происходящих в области удаленных зубов под непосредственным протезом, у 56 % пациентов применяли метод УЗДГ. Данный метод позволял оценить характер и интенсивность кровотока в обследуемой области, проследить границы воспалительного процесса, возникающего в области протезного ложа вследствие экстракции зубов. Для обследования применяли многофункциональный цифровой ультразвуковой аппарат экспертного класса «PHILIPS HD 11 XE». Исследование проводили линейным датчиком с частотой сканирования ТАБЛИЦА 1

до 3—12 мГц, на 1, 3, 7-е сутки после удаления зубов. При данной методике определяли показатели, характерные для воспалительной реакции — степень кровенаполнения в околоэкстракционной зоне пародонта и скорость капиллярного кровотока. Это позволило оценить степень кровенаполнения капилляров зоны воспаления, характеризующую интенсивность экссудативно-пролиферативных стадий воспалительного процесса и быстроту его купирования с переходом в фазу пролиферации в области различных групп зубов. Суммарно было проведено 128 обследований.

До этапа удаления зубов выполняли обследование пациента для получения исходного состояния исследуемой области и регистрации гемодинамических показателей. Глубина сканирования относительно поверхности мягких тканей альвеолы не превышала 3—5 мм, что связано с искажением результатов при дальнейшем увеличении глубины за счет экранирования и рассеяния ультразвука костной тканью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе динамического исследования особенностей кровообращения тканей протезного ложа при использовании НСМП, проводили анализ воспалительных состояний слизистой оболочки протезного ложа. Это позволило оценить степень кровенаполнения капилляров зоны воспаления, характеризующую интенсивность экссудативно-пролиферативных стадий воспалительного процесса и быстроту его купирования с переходом в фазу пролиферации в области различных групп зубов (табл. 1, 2).

Средние значения скорости капиллярного кровотока протезного ложа у пациентов I (основной) группы, см/с, p < 0,05

|

№ п/п |

Однокорневые зубы |

Многокорневые зубы |

||||||

|

до удаления |

1-е сут. |

3-и сут. |

7-е сут. |

до удаления |

1-е сут. |

3-и сут. |

7-е сут. |

|

|

1 |

3,1 |

11,6 |

6,7 |

3,2 |

2,4 |

12,0 |

7,6 |

3,4 |

|

2 |

2,5 |

9,9 |

6,4 |

2,6 |

2,9 |

12,3 |

8,1 |

3,5 |

|

3 |

2,8 |

11,2 |

7,0 |

3,1 |

3,0 |

11,7 |

7,1 |

3,9 |

|

4 |

3,4 |

11,4 |

6,9 |

3,3 |

2,7 |

11,3 |

6,9 |

3,5 |

|

5 |

2,9 |

10,9 |

7,5 |

2,7 |

3,3 |

12,1 |

7,5 |

4,1 |

|

6 |

2,1 |

8,9 |

6,5 |

2,5 |

2,6 |

10,8 |

6,2 |

3,2 |

|

7 |

3,1 |

10,5 |

7,3 |

2,9 |

3,4 |

11,7 |

7,6 |

3,6 |

|

8 |

2,4 |

9,3 |

6,6 |

2,4 |

2,7 |

11,1 |

7,2 |

3,3 |

|

Сред. знач. |

2,78 ± 0,15 |

10,46 ± 0,35 |

6,86 ± 0,14 |

2,83 ± 0,12 |

2,87 ± 0,12 |

11,62 ± 0,18 |

7,27 ± 0,2 |

3,56 ± 0,11 |

ТАБЛИЦА 2

Средние значения скоростей капиллярного кровотока протезного ложа у пациентов II контрольной группы, см/с, p < 0,05

|

№ п/п |

Однокорневые зубы |

Многокорневые зубы |

||||||

|

до удаления |

1-е сут. |

3-и сут. |

7-е сут. |

до удаления |

1-е сут. |

3-и сут. |

7-е сут. |

|

|

1 |

2,7 |

10,8 |

7,7 |

3,8 |

3,1 |

12,4 |

9,7 |

5,4 |

|

2 |

2,2 |

9,8 |

6,4 |

2,9 |

2,3 |

11,1 |

7,2 |

3,7 |

|

3 |

2,5 |

10,3 |

6,9 |

3,3 |

3,5 |

12,6 |

9,8 |

5,8 |

|

4 |

3,3 |

11,8 |

8,9 |

4,9 |

2,6 |

11,5 |

8,0 |

4,4 |

|

5 |

3,0 |

11,2 |

8,6 |

4,4 |

3,0 |

11,8 |

9,3 |

5,2 |

|

6 |

2,7 |

10,5 |

7,3 |

3,6 |

2,4 |

10,9 |

9,1 |

4,9 |

|

7 |

1,9 |

9,4 |

6,0 |

2,7 |

2,7 |

10,6 |

8,4 |

4,2 |

|

8 |

2,8 |

10,9 |

8,1 |

4,1 |

2,9 |

12,2 |

8,8 |

4,9 |

|

Сред. знач. |

2,63 ± 0,16 |

10,58 ± 0,27 |

7,48 ± 0,36 |

3,71 ± 0,26 |

2,81 ± 0,14 |

11,76 ± 0,26 |

8,78 ± 0,31 |

4,81 ± 0,24 |

В ходе проводимого исследования выявилось определенное расхождение данных, полученных при обследовании постэкстракционной гемодинамики альвеол однокорневых и многокорневых зубов, что явилось причиной разведения статистической массы данных по двум подтаблицам.

Анализ результатов исследования выявил определенную динамику. После проведенного контрольного исследования, устанавливающего интенсивность капиллярного кровотока в исходном состоянии, проводили удаление зубов. На следующие сутки у пациентов обеих групп в 100 % случаев были выявлены зоны острого и хронического воспаления. При осмотре в клинике наблюдали преобладание интенсивного буро-синюшного оттенка, что указывает на наличие острой воспалительной реакции. Наличие отека и припухлости окружающих тканей позволяли сделать предположение, что воспалительный процесс уже на следующие сутки перешел в экссудативную стадию, что характеризовалось выраженным повышением интенсивности и скорости местного кровотока.

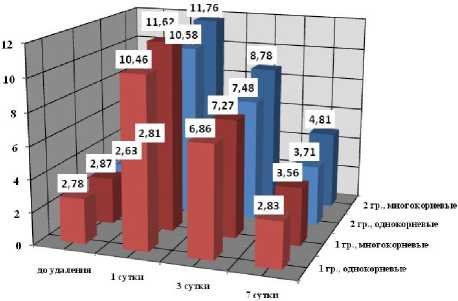

У пациентов основной группы среднее значение кровенаполнения на первые сутки после оперативного вмешательства в среднем составило для однокорневых зубов (10,46 ± 0,35) см/с ( р < 0,05), для многокорневых — (11,62 ± 0,18) см/с ( р < 0,05). У пациентов контрольной группы эти показатели составили (10,58 ± 0,27) см/с ( р < 0,05) и (11,76 ± 0,26) см/с ( р < 0,05) соответственно. Показатели основной и контрольной групп сходны и разница их значений недостоверна при сравнении между собой ( р > 0,05), что позволяет предположить, что интенсивность острой фазы воспаления на следующие сутки мало зависит от функционального давления непосредственного протеза и его влияние незначительно. Разница показателей в однокорневых и многокорневых зубах иллюстрирует корелляцию, связанную с различной площадью раневой поверхности и количеством поврежденных при удалении капилляров.

На 3-и сутки у пациентов основной группы среднее значение скорости кровотока составило (6,86 ± 0,14) см/с ( р < 0,05)для однокорневых и (7,27 ± 0,2) см/с ( р < 0,05) для многокорневых зубов, то есть достоверно уменьшилось от исходной величины на 34,4 и 37,4 % соответственно. У пациентов группы контроля эти значения составили (7,48 ± 0,36) см/с ( р < 0,05) для однокорневых и 8,78 ± 0,31 см/с ( р < 0,05) для многокорневых зубов, то есть достоверное уменьшение составило 29,3 и 25,3 %. Однако в сравнении между основной и контрольной группами различие достоверно только для многокорневых зубов ( P > 0,05). Тем не менее, уже на третьи сутки установлено очевидное преимущество применения непосредственного протезирования в качестве повязки, в сравнении с традиционными методами оперативного вмешательства, когда заживление лунок происходит под кровяным сгустком.

К концу первой недели, на 7-е сутки наблюдалось значительное снижение показателя скорости ка- пиллярного кровотока в тканях протезного ложа у пациентов обеих групп. У пациентов I группы среднее значение показателя составляло (2,83 ± 0,12) см/с (р < 0,05) для однокорневых и (3,56 ± 0,11) см/с (р < 0,05) для многокорневых зубов, то есть с достоверным уменьшением на 72,9 и 69,4 % соответственно. Следует отметить, что полученные значения скоростей кровотока существенно не отличались от исходных до оперативного вмешательства, что наряду с клиническим отсутствием признаков воспаления позволяет сделать предположение, что острая воспалительная реакция у I группы пациентов завершилась.

У пациентов II группы среднее значение показателей скорости кровотока составляло (3,71 ± 0,26) см/с ( р < 0,05) для однокорневых и (4,81 ± 0,24) см/с ( р < 0,05) для многокорневых зубов. Достоверное снижение показателя скорости от исходного значения составило 65 и 68 % соответственно.

Клиническое обследование пациентов выявило гиперемию и отечность послеоперационной области, что свидетельствует о продолжающемся хроническом воспалительном процессе (рис.).

Рис. Сравнительный анализ средней скорости капиллярного кровотока в области постоперационной раны у пациентов исследуемых групп, см/с

Таким образом, среднее значение скорости капиллярного кровотока и, как следствие, интенсивности воспалительной реакции на протяжении первой недели наблюдения было минимальными у пациентов I (основной) группы, где показатель в среднем был в 1,33 раза ниже, чем у пациентов II (контрольной) группы, то есть на 33 %.

Анализ полученных данных исследования, в совокупности с применением метода ультразвуковой допплерографии, позволяет сделать вывод о том, что предложенный метод формирования тканей протезного ложа с применением непосредственного протеза имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционными методами лечения. К данным преимуществам прежде всего можно отнести оптимизацию процессов заживления раневой поверхности, предупреждение повреждающего воздействия внешних факторов, рациональное распределение жеватель- ного давления на постоперационные ткани и опорные зубы, а также благоприятное формирующее воздействие непосредственного протеза на послеоперационную область протезного ложа, что в совокупности повышает эффективность применения несъемных ортопедических конструкций.