Особенности лечебно-диагностической тактики при неязвенных гастродуоденальных кровотечениях

Автор: Давыдкин В.И., Квашнина Л.В.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14718709

IDR: 14718709

Текст статьи Особенности лечебно-диагностической тактики при неязвенных гастродуоденальных кровотечениях

Диагностика и лечение неязвенных гастродуоденальных кровотечений в последние годы стала одной из актуальнейших проблем хирургической гастроэнтерологии [4; 6; 7]. Это обусловлено ростом числа больных, разнообразием причин, тактических подходов к осуществлению гемостаза и профилактики заболевания. Неязвенные кровотечения стали проблемой не только для хирургов, но и для специалистов иного профиля, т. к. высока доля больных, у которых кровотечение осложняет течение тяжелого интеркуррентного терапевтического заболевания. Высок удельный вес больных, поступающих в состоянии геморрагического шока. Высокая частота рецидива кровотечения у больных с геморрагическим шоком, достигающая 10 — 55 % даже после успешно выполненного эндоскопического гемостаза, не позволяет осуществить достаточную подготовку пациентов к отсроченным либо плановым операциям 12; 6; 8]. С учетом тяжести сопутствующей соматической патологии и с современных позиций наиболее оправданным становится проведение малотравматичных способов достижения гемостаза [1], а также профилактика кровотечения [3].

Как показал проведенный нами контент-анализ, к сожалению, до настоящего времени не разработаны протоколы лечения, профилактики и лечебной тактики при кровотечениях, что объясняет разнообразие подходов, принятых в различных клиниках, В связи с существующими проблемами выбора диагностического и лечебного алгоритма и было предпринято данное исследование.

Целью данной работы является улучшение диагностики и результатов лечения больных неязвенными кровотечениями из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

В ходе исследования решались следующие задачи: 1) провести контент-анализ причин, эффективности диагностики и лечения неязвенных гастродуоденальных кровотечений; 2) установить структуру, заболеваемость и характер волемических нарушений при неязвенных кровотечениях и оценить эффективность методов гемостаза; 3) уточнить показания к хирургическому гемостазу и пути улучшения результатов лечения неязвенных кровотечений.

Объектом наших исследований явились 127 больных с неязвенными ГДК, что состави-

Таблица 1

Причины неязвенных кровотечений

В комплекс обследования входило определение Hb, Ht, эритроцитов, ЭФГДС, оценка тяжести кровотечения (по классификации Гор-башко), определение объемов кровопотери (по формуле Мооге), оценка дефицита ОЦК, глобулярного объема и ОЦА (по интегральной методике Сиразиева и Миннегалиева). Безусловно, основным методом диагностики являлась экстренная эндоскопия, которая позволяла установить источник, локализацию, наличие спонтанного гемостаза или оценить надежность гемостаза с учетом риска рецидива кровотечения.

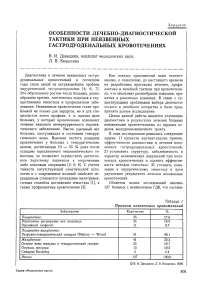

Анализ динамики частоты кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта за последние 11 лет (1994 — 2005 гг.) показал прогрессирующее увеличение числа больных с синдромом гастродуоденального кровотечения (рис. 1).

Диаграмма убедительно показывает, что в период наибольшей экономической нестабильности в стране (1995 — 1998 гг.) отмечен рост числа больных в 3 раза, за последние 6 лет рост — 1,6 раза. В последние годы отмечен рост числа больных с разрывно-гемор рагическим синдромом Malory — Weiss при относительной стабильности других причин, что связано, прежде всего, с ростом числа больных, злоупотребляющих алкоголем.

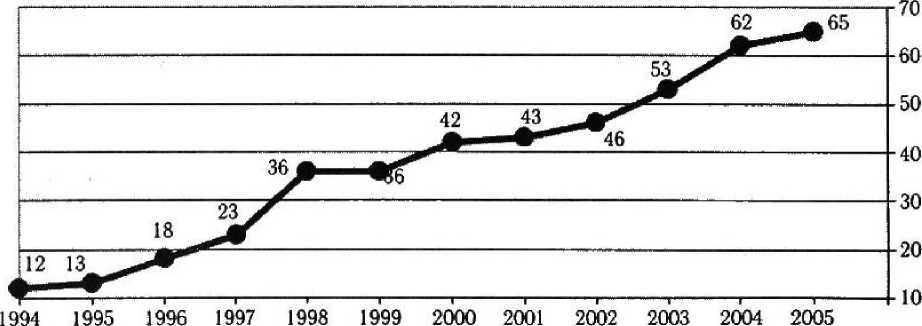

Неязвенные желудочные кровотечения встречаются чаще у лиц мужского пола (75,6 %). Наибольшая заболеваемость приходится на наиболее трудоспособный возраст, 31 — 50 лет (53,6 %), с увеличением возраста частота встречаемости снижается (рис. 2). У женщин наблюдается несколько иная картина. Пик заболеваемости также приходится на молодой возраст, 31 — 50 лет, затем некоторое снижение после 70 лет сменяется ростом. Различная динамика среди лиц мужского и женского пола связана со снижением численности мужчин старше 60 лет в общей популяции и ростом частоты сопутствующей патологии, в ряде случаев патогенетически связанной с этиологией кровотечения.

Отличительным признаком неязвенных кровотечений в отличие от язвенных является более высокая частота рвоты «кофейной гущей» и несколько ниже — частота мелены (черного, * дегтеобразного» стула). Большой удельный вес гематомезиса (45,2 %) в сравнении с низкой частотой мелены связан с тем, что ряд больных поздно обращались в стационар, и у них кровотечение носило легкий характер.

Исход лечения во многом зависит от сроков доставки пациентов в хирургический стационар. При анализе причин поздней доставки больных устанавливается игнорирование пациентами факта наличия мелены. Наоборот, рвота

Рисунок 1

Динамика заболеваемости желудочно-кишечными кровотечениями в 1994 — 2005 гг. {по данным МУЗ «Городская клиническая больница № 4», г. Саранск)

Заболеваемость неязвенными кровотечениями в разные возрастные периоды

Рисунок 2

«кофейной гущей» служила убедительным доводом для вызова скорой помощи. «Своевременная» доставка пациентов в хирургический стационар отмечена лишь у 11 %, у остальных 89 % —- поздняя. Во многом это и определило степень тяжести кровопотери: «опасная» степень тяжести отмечена у 60,6 % больных.

Оказалось трудным найти коррелятивную связь между давностью начала кровотечения и исходом консервативного или оперативного лечения. Вероятно, это обусловлено тем обстоятельством, что интенсивность кровотечения у больных, поступающих через сутки и более, носила характер признаков низкого риска по Forrest.

В структуре неязвенных кровотечений наибольшая доля приходилась на синдром Maitory —■ Weiss, менее часто встречались другие неварикозные кровотечения. Однако у больных с портальной гипертензией отмечена наиболее тяжелая степень кровотечения: у 83,3 % больных выявлена тяжелая степень кровотечения, что представляло значительный риск для жизни пациента (табл. 2).

При оценке волемических расстройств установлено: если при легкой степени кровотечения дефицит ОЦК складывается как из дефицита ОЦП, так и в меньшей степени из дефицита ОЦЭр, то при средней, а особенно при тяжелой степени дефицит ОЦК определяется дефицитом глобулярного объема.

Эффективность коррекции волемических нарушений при медикаментозном и хирургическом гемостазе была неодинаковой. Тяжесть нарушений была менее выраженной после оперативных вмешательств, чем после достижения медикаментозного гемостаза, хотя хирургические вмешательства выполнялись у больных с тяжелой степенью кровопотери при рецидиве и продолжающемся (профузном) кровотечении. Этим больным проводилось до* и интраоперационная заместительная терапия с учетом имеющегося дефицита ОЦК.

При оценке активности кровотечения использовали эндоскопическую классификацию J. Forrest и др., предложенную первоначально для оценки язвенных кровотечений. Выбор способа гемостаза при кровотечениях зависел от тяжести и источника кровотечения, возраста больных, длительности кровотечения, риска рецидива кровотечения и условий для проведения эндоскопического гемостаза (табл. 3).

Медикаментозная терапия проводилась по традиционным принципам и была эффективна у 86 больных. Эти больные поступили с эндоскопической картиной спонтанного гемостаза. К

Таблица 2

Причины кровотечений в исследуемой группе

|

Степень тяжести кровотечения |

Mallory—Weiss |

Эрозивный гастрит, острые язвы желудка |

Варикозное расширение вен пищевода |

Прочие |

Всего |

|

I |

26 (50,9 %) |

12 (48,0 %) |

— |

12 (44,4 %) |

50 (39.4 %) |

|

II |

16 (31,4 %) |

12 (48,0 %) |

4 (16.7 %) |

12 (44,4 %) |

44 (34.6 %) |

|

III |

9 (17,7 %) |

1 (4,0 %) |

20 (83,3 %) |

3 (11,2 %) |

33 (26,0 %) |

|

Итого |

51 (40,1 %) |

25 (19,7 %) |

24 (18,9 %) |

27 (21,3 %) |

127 (100 %) |

Таблица 3

Эндоскопическая картина согласно классификации J. Forrest и варианты гемостаза

|

Критерии |

F 1а |

F 1b |

F Па |

F ПЬ |

F Пс |

F III |

|

Количество |

4 (3,2 %) |

10 (7,9 %) |

31 (24,4 %) |

62 (48,7 %) |

4 (3,2 %) |

■8 (6,3 %) |

|

1 степень |

— |

— |

10 (7,9 %) |

31 (24,4 %) |

4 (3,2 %) |

— |

|

II степень |

4 (3,2 %) |

— |

14 (11,0 %) |

17 (13,4 %) |

— |

8 (6,2 %) |

|

III степень |

— |

10 (7,9 %) |

7 (5,5 %) |

14 (11,0 %) |

— |

— |

Таблица 4

Характер оперативных вмешательств при неязвенных кровотечениях

|

Причина кровотечения |

1 су CL i3 5с Ф о |

»К ф S е- « “ § ё 5 2 S В 1 5 S А 3 О " СС О ь X О Cl, о К CD О о- Cl 3 со х х су О- |

»к о х V s § 2 х ч ¥ 5 “ н I и о ш V CD Q 5 о ^ и су |

ф 2ц И о CL С |

= 5 = § х - х у S о. Ч и « = =х 03 i “ * |

СУ ч ф % ГС S У Ф ГУ Ф О- |

О ф ф m |

|

Варикозное расширение вен пищевода |

3 (1) |

6 |

— |

— |

9 |

||

|

Синдром Mallory — Weiss |

— |

6 |

— |

— |

— |

6 |

|

|

Острые язвы желудка и ДПК |

— |

— |

4 (1) |

5 |

2 |

11 |

|

|

Опухоли желудка |

— |

— |

2* |

7 (1) |

3 |

12 |

|

|

Синдром Dieulafoy |

— |

— |

— |

3 (1) |

— |

3 |

|

|

Итого |

3 |

12 |

6 |

15 |

5 |

41 |

|

* — отмечены больные, оперированные по поводу лейомиомы желудка (1) и лейомиомы двенадцатиперстной кишки (1); в скобках указаны летальные исходы.

сожалению, в группе пациентов с синдромом острого повреждения желудка профилактика кровотечения назначением антисекреторных препаратов не проводилась. У 32,2 % больных из-за продолжающегося или рецидивного кровотечения были использованы хирургические методы достижения гемостаза. Немногочисленные случаи проведения эндоскопического гемостаза капрофером или адреналином не позволили сделать убедительных выводов о показаниях к их применению и эффективности. Проведенный контент-анализ литературных данных по использованию эндоскопической остановки кровотечения у больных с продолжающимся (особенно с артериальным) кровотечением свидетельствует о низкой или временной их эффективности и необходимости выполнения хирургических вмешательств в подобных случаях.

При анализе результатов лечения больных с неязвенными кровотечениями установлено, что

на момент поступления лишь у 3,2 % пациентов было струйное кровотечение, которое остановлено хирургическим путем. Кровотечение Fib было у больных с портальной гипертензией, которым проводилась баллонная тампонада зондом Блекмора и гемостатическая терапия. Продолжительность тамонады была до 4 — 5 суток.

В стадии остановившегося кровотечения и ненадежного гемостаза (F Па) поступил 31 больной (24,4 %), в стадии F ПЬ (стойкого гемостаза) — 62 (48,7 %). Всем больным проводилась консервативная терапия. Четверо больных (3,2 %) поступили в стадии оккультного кровотечения. Они получали консервативную терапию, направленную на профилактику рецидива кровотечения.

Единичные случаи использования инфильтрационного гемостаза адреналином и капрофе-рсм не включены в исследование, т. к. они не позволяют сделать конкретные выводы.

Основными критериями, влияющими на хирургическую тактику, являются, на наш взгляд, эндоскопические данные, а также длительность и тяжесть кровотечения, степень операционного риска, наличие хронических сопутствующих заболеваний. Операция Таннера — Пациоры выполнена 3 пациентам с профузными кровотечениями (табл. 4). Один больной (17 лет) погиб от рецидива кровотечения на фоне врожденной портальной гипертензии, осложненной тромбофлебитической селезенкой.

Прошивания разрывов слизистой выполнены 6 пациентам, поступившим с синдромом Mallory — Weiss III — IV степени с клиникой профузного продолжающегося кровотечения при неэффективности медикаментозного гемостаза. Условий для проведения механического эндоскопического гемостаза не было. У 6 пациентов с кровотечением из варикозно-расширенных вен кардии необходимость в выполнении прошивания кровоточащих сосудов возникла из-за отсутствия эффекта от баллонной тампонады зондом Блекмора. Иссечение кровоточащих участков желудка по типу клиновидной резекции при острых множественных язвах выполнена 4 больным (при этом 1 из них умер); 2 больным с лейомиомами — иссечение участка стенки органа с опухолью.

При острых язвах желудка, осложненных продолжающимся кровотечением (F 1а) проведено прошивание кровоточащего сосуда у 5 больных, перевязка левой желудочной артерии и прошивание кровоточащей нерезекта-бельной опухоли — у 7 больных (I летальный исход). У 3 больных с синдромом Dieulafoy остановка профузного кровотечения стала возможной только хирургическим способом. Использованы малотравматичные операции —-прошивание кровоточащего сосуда. Умер 1 больной с профузным кровотечением, который ранее в анамнезе перенес резекцию желудка и поступил в стационар с обширными ожогами конечностей. Резекция желудка в качестве способа остановки кровотечения использована у 5 больных: 3 больных были с ре-зектабельными опухолями желудка, 2 больных — с множественными язвами тела желудка без типичного язвенного анамнеза.

С учетом клинических наблюдений, сложившейся лечебной тактики при кровотечениях, данных контент-анализа публикаций относи- тельно эффективности эндоскопического гемостаза и частоты рецидива, отсутствия протоколов лечения данной категории больных к показаниям к экстренной операции можно отнести:

-

1. Профузное кровотечение из артериального сосуда.

-

2. Продолжающееся кровотечение из дефекта слизистой с нестабильной гемодинамикой. Операция выполняется после интенсивной терапии на операционном столе, нормализации показателей центральной гемодинамики.

-

3. Рецидивное кровотечение (по данным ФГДС, наблюдаются признаки ненадежного гемостаза с тромбом на дне дефекта, который при стабилизации пульса и АД вымывается струей крови).

Срочные операции необходимы в случаях, когда имеется:

-

1. Продолжающееся кровотечение со стабильной гемодинамикой при удовлетворительном состоянии больного, когда гемостатическая терапия все же неэффективна. Операция выполняется в дневное время в течение первых суток;

-

2. Временный эффект от эндоскопического гемостаза;

-

3. Высокий риск возобновления кровотечения (F ПЬ).

Таким образом, пути улучшения пезулктатов лечения видятся нам в организации и сосредоточении больных с гастродуоденальными кровотечениями в специализированным стационаре с круглосуточной эндоскопической службой; применении дифференцированной лечебной тактики с учетом клинических и эндоскопических критериев гемостаза; широком использовании антисекреторных препаратов при ишемических и стрессовых поражениях слизистой гастродуоденальной зоны; профилактическом применении антиоксидантов и антисекреторных препаратов при гипоксических и стрессовых состояниях; широком внедрении эндоскопических методов остановки кровотечения и т. д.

Внедрение современных лечебно-диагностических технологий и дифференцированной лечебной тактики с учетом предикторов рецидива кровотечения и малоинвазивных вмешательств позволит улучшить результаты лечения больных с неязвенными желудочными кровотечениями.

Список литературы Особенности лечебно-диагностической тактики при неязвенных гастродуоденальных кровотечениях

- Ерамишанцев А. К. Результаты прошивания варикозно-расширенных вен пищевода и желудка у больных с внепеченочной портальной гипертензией/А. К. Ерамишанцев, Е. А. Киценко, А. М. Нечаенко//Хирургия. 2003. № 10. С. 45 -51.

- Затевахин И. И. Новые подходы к лечению язвенных гастродуоденальных кровотечений/И. И. Затевахин, А. А. Щеголев, Б. Е. Титков//Ан. хирургии. 1997. № 1. С. 40 -45.

- Минушкин О. Н. Кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта: некоторые вопросы тактики и стратегии ведения больных/О. Н. Минушкин//РМЖ. 2001. Т. 3. № 11.

- Тришин Л. С. Пути снижения летальности от желудочно-кишечных кровотечений язвенной этиологии/Л. С. Тришин. Минск: Криптотех, 2001. 135 с.

- Эндоскопический гемостаз у больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями и высокой степенью операционного риска. Новое направление в лечении язвенной болезни/Л. Я. Тимен, А. Г. Шерцингер, С. В. Андреев, С. Б. Жигалова и др.//Медицинская консультация. 1998. № 3. С. 22 -31.

- Leerdam van М. Е. Management in peptic ulcer hemorrhage: a Dutch national inquiry/M. E. van Leerdam, E. A. J. Rauws, F. F. M. Geraedts, G. N. J. Tytgat//Endoscopy. 2000. Vol. 32. № 12. P. 935 -942.

- Lin H.-J. Comparison of adrenaline injection and bipolar electrocoagulation for arrest of peptic ulcer bleeding/H.-J. Lin, G.-Y. Tseng, C.-L. Perng et al.//Gut. 1999. Vol. 44. P. 715 -719.

- Palmer R. R. Ulcers and nonvariceal bleeding/R. R. Palmer//Endoscopy. 2000. Feb. 32 (2). P. 18 -23.

- Saeed Z. A. Prospective validation of the Baylor bleeding score for predicting the likelihood of rebleeding after endoscopic hemostasis of peptic ulcer/Z. A. Saeed, F. C. Ramirez, K. S. Hepps and all.//Gastrointest. Endosc. 1995. June 41 (6). P. 561 -565.