Особенности лечения чрезвертельных переломов бедренной кости у пациентов старших возрастных групп

Автор: Юрьян Алексей Олегович, Мельцер Рудольф Ионтелевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 6 (111), 2010 года.

Бесплатный доступ

Биомеханика, чрезвертельные переломы, стабильность остеосинтеза, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14749767

IDR: 14749767

Текст статьи Особенности лечения чрезвертельных переломов бедренной кости у пациентов старших возрастных групп

Одной из закономерностей современной демографии во многих развитых странах является прогрессирующая тенденция к увеличению доли людей старших возрастных групп в общей численности населения. В этой связи становится еще более понятной необходимость исследования и учета особенностей оказания помощи лицам преклонного возраста. Гендерные характеристики и наличие сенильного остеопороза предопределяют существенное возрастание вероятности перелома с увеличением возраста. Одной из возрастных стигм являются переломы проксимального метаэпифиза бедренной кости, проблема улучшения результатов лечения которых весьма актуальна [2], [3]. Решение данной многоплановой проблемы требует проведения исследований, выполняемых как специалистами в области традиционной травматологии, так и на стыке с другими областями современной науки, прежде всего с использованием современных возможностей новых информационных технологий, биомеханики, физики. Целью таких исследований является совершенствование методик лечения переломов и их внедрение в клиническую практику.

Устойчивая тенденция к увеличению числа людей пожилого и старческого возраста придает организации лечения переломов вертельной области бедра все большее медико-социальное значение. Средний возраст больных с повреждениями данной локализации составляет 74,0–81,5 года. Это делает вполне понятным тот факт, что, по данным ряда авторов, от 71,0 до 83,2 % пациентов с переломами вертельной области бедра составляют женщины. Переломы проксимального отдела бедренной кости у больных преклонного возраста относятся, как известно, к тяжелым повреждениям опорно-двигательного аппарата и составляют от 3,7 до 17,0 % всех переломов костей скелета, а по данным эпидемиологических исследований, встречаются с частотой от 35,3 до 105,9 на 100 тыс. населения. Больше половины травм данной локализации приходится на долю вертельных переломов, нестабильные варианты которых составляют от 55,0 до 84,0 % и являются наиболее сложными для лечения [5], [6].

В литературе отмечается высокая летальность в группе больных с переломами вертельной области бедренной кости, основными причинами которой становятся пролежни, гипостатическая пневмония, тромбоэмболии и обострение хронических заболеваний. При консервативном лечении летальность в группе больных пожилого возраста еще четверть века назад составляла от 30,7 до 68,0 %, а среди пациентов старше 80 лет этот показатель достигал 97,5 %. В последние десятилетия принципиальным стал тактический подход, согласно которому общепризнанным методом выбора стало оперативное лечение подобных переломов. Это позволило осуществить столь необходимую в данном возрасте раннюю активизацию больных и привело к снижению показателей летальности до 3,3– 26,0 % [10], [11]. Более высокая летальность регистрируется в группе нестабильных чрезвертельных переломов, что адекватно объясняется техническими трудностями оперативной фиксации и обеспечения стабильности остеосинтеза.

В настоящей статье рассматриваются особенности оперативного лечения чрезвертельных переломов бедренной кости у пациентов старших возрастных групп и сравнивается эффек- тивность применения различных остеофиксаторов. Как известно, основной целью операции в подобных обстоятельствах является обеспечение стабильного скрепления отломков травмированной кости в анатомически правильном положении при неизбежных воздействиях, сопровождающих повседневные движения пациента в послеоперационный период.

Достижение стабильности послеоперационной системы «кость – фиксатор» без достаточного восстановления опорной архитектуры проксимального метаэпифиза бедра, то есть только за счет дальнейшего конструктивного совершенствования остеофиксаторов или их укрупнения, уже не может в современных условиях считаться достаточным. Еще в 1951 году Е. М. Эванс выявил основную причину нестабильности вертельных переломов [8]. Согласно данной теории, стабильные переломы более благоприятны в прогностическом плане, поскольку при сопоставлении коркового слоя кости воссоздается взаимоопорность отломков, позволяющая обеспечить стабильность остеосинтеза. При хорошей репозиции и фиксации прорастающие сосуды не разрушаются из-за постоянной избыточной подвижности отломков, что способствует своевременному формированию костной мозоли. При нестабильных переломах аналогичные условия создать очень сложно, что заставляет предъявлять более высокие требования к конструкции фиксатора или прибегать к реконструктивным операциям, в разряд которых, очевидно, следует отнести и вмешательства, когда восстанавливается и жестко фиксируется опорная архитектура шеечно-диафизарного угла.

При лечении указанных переломов в нашей стране в 1960–70-е годы широкое применение получил фиксатор Я. П. Бакычарова, представляющий собой целостную конструкцию из V-образной внутришеечной части и диафизарной накладки. Однако частые переломы фиксатора и недостаточная стабильность подобного остеосинтеза уже давно и значительно сократили диапазон использования данной конструкции.

К недостаткам альтернативных способов фиксации, в частности остеосинтеза с помощью динамического бедренного винта, можно отнести отсутствие достаточной ротационной устойчивости, что заставляет травматологов вводить дополнительные внутришеечные детали, травмирующие спонгиозу проксимального отломка, к тому же в условиях остеопороза или характерной для нестабильных переломов оскольчатости далеко не всегда достигается та степень стабилизации перелома, которая позволяла бы производить раннюю активизацию пациентов.

Применение проксимального бедренного винта и гамма-гвоздя в случае вертельно-подвертельных и стабильных чрезвертельных переломов, бесспорно, обеспечивает устойчивый остеосинтез. Однако при наличии нестабильных переломов и в условиях выраженного ос- теопороза внутришеечный элемент зачастую «прорезает» головку и вступает своим концом в контакт с вертлужной впадиной, что ведет к появлению дополнительного расклинивающего воздействия на сформированную систему «кость – фиксатор». Кроме того, высокая травматичность как установки, так и удаления фиксатора резко сокращает показания к его применению.

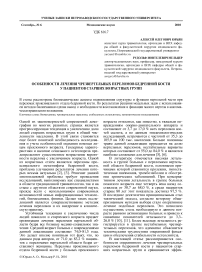

Под влиянием разнонаправленных нагрузок (мышечная тяга, вес тела) в месте соприкосновения фиксатора с костью возникает ее постепенная деструкция, приводящая к дестабилизации системы «кость – фиксатор» (рис. 1).

К сожалению, ни одна из конструкций не учитывает дестабилизирующего эффекта оскольчатых переломов вертельной области. При этом следует ожидать возникновения избыточной деформации напряжения в местах максимального опорного контакта элементов конструкции и костной ткани. Это, в свою очередь, приводит к мысли о необходимости восстановления костной структуры с использованием дополнительных опорных точек в системе «кость – фиксатор».

С целью объективизации сравнительного эффекта остеофиксации и последующего улучшения результатов оказания помощи при переломах вертельной области бедренной кости у больных преклонного возраста нами был проведен методом конечных элементов биомеханический анализ причин и степени дестабилизации при различных вариантах переломов вертельной зоны бедра, а также дана оценка стабильности моделей «кость – фиксатор», обеспечиваемых различными конструкциями.

Рис. 1. Остеосинтез нестабильных переломов динамическим бедренным винтом и гамма-гвоздем (пунктиром отмечено типичное послеоперационное смещение отломков)

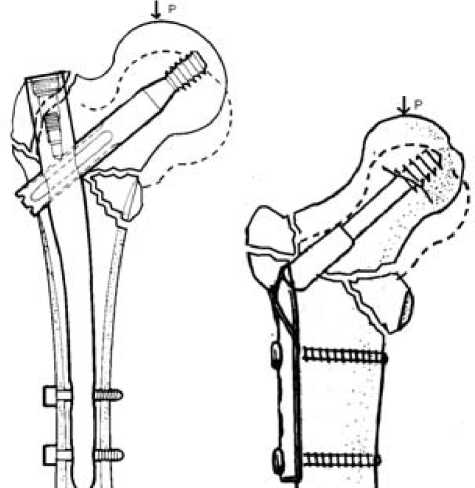

Рис. 2. Распределение плотности потенциальной энергии деформации для модели с отколом малого вертела

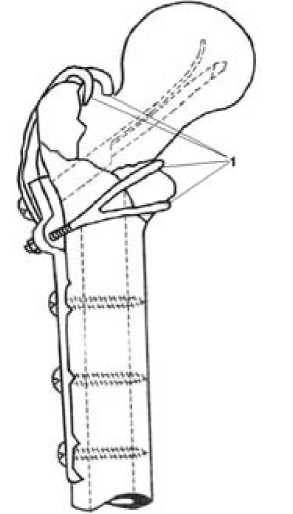

Рис. 3. Фиксатор для остеосинтеза нестабильных переломов вертельной области бедренной кости: 1 – дополнительные точки фиксации отломков

Для анализа, например, степени влияния на стабильность проксимального отдела бедренной кости при отрывных переломах малого вертела нами использовалась биомеханическая модель, построенная с применением метода конечных элементов. Такой подход часто используется в настоящее время, так как позволяет при относительно небольших затратах получить достаточно полные данные об объектах, исследуемых методами биомеханики [1], [6].

Расчеты были выполнены в учебно-методическом комплексе систем автоматизированного проектирования Петрозаводского госуниверситета с использованием лицензированной программы ЛИРА-9.4 [5]. Исследование показало, что в области наиболее прочного участка кости – дуги Адамса – значения потенциальной энергии деформации снижаются, а нагрузка на область дефекта, сформировавшегося после откола и смещения малого вертела, значительно возрастает (в 13 раз) (рис. 2). По результатам решения модельных задач с использованием методов биомеханики сделан вывод о необходимости восстановления и фиксации малого вертела в анатомически правильном положении путем применения более совершенных фиксирующих устройств.

За период с 2001 по 2008 год было проведено обследование, консервативное и оперативное лечение 261 пациента преклонного возраста, получившего различные переломы вертельной области бедренной кости (203 (77,8 %) женщины и 58 (22,2 %) мужчин). Средний возраст больных составил 75,5 года.

В ходе исследования пострадавшие с нестабильным типом вертельных переломов были разделены на две группы: основную и контрольную. Сформированные группы не имели существенных различий по полу, возрасту и тяжести сопутствующей патологии. В контрольную группу (84 пациента) были объединены больные, которым устанавливались наиболее распространенные конструкции без дифференцировки в зависимости от оценки типа перелома по принципу стабильности, что имело место на начальном этапе данного исследования. В основной группе (47 пациентов) в зависимости от вида повреждения использовались разработанные во время исследования средства остеосинтеза с дополнительной фиксацией малого и/или большого вертелов (удостоверение на рационализаторское предложение № 1093 от 22.03.01, Петр-ГУ; патент РФ на полезную модель № 63212. Приоритет от 06.04.2006) (рис. 3).

Базовой конструкцией явилась оригинальная разработка А. Сеппо [7], которая уже использовалась в отделении более 20 лет для лечения переломов шейки бедра. Ее существенной особенностью является пространственное «рогаткообразное» распределение двух внутришеечных элементов и их минимальное травмирующее воздействие на губчатое вещество головки и шейки бедра. В ходе практической работы с целью адаптации данной криволинейной трехплечной конструкции к остеосинтезу вертельных переломов она была трансформирована и дополнена необходимыми деталями, повышающими стабилизирующий эффект именно переломов вертельной части бедра за счет воссоздания взаимоопорности отломков и появления дополнительных точек фиксации в послеоперационных системах «кость – фиксатор». Кроме того, в разные годы применялись имевшие тогда наи- большее распространение фиксаторы: конструкция Бакычарова, угловая пластина и динамический бедренный винт.

Отдаленные результаты изучены у 185 (70,8 %) больных в сроки от 1 года до 4 лет с момента госпитализации. При анализе лечения нестабильных переломов в контрольной группе, где еще не производилась дифференцировка выбора конструкции в зависимости от типа перелома, выявлено 28,8 % неудовлетворительных результатов, 39,0 % удовлетворительных, лишь 23,7 % хороших и 8,5 % отличных. В основной же группе благодаря применению дополнительных деталей для фиксации костных фрагментов при оскольчатых переломах хорошие и отличные результаты были получены у 66,7 % пациентов, удовлетворительных было 30,3 %, а неудовлетворительные – только у 3,0 % оперированных больных.

Оценка результатов лечения переломов вертельной области, производившаяся с помощью шкалы Харриса, подтвердила наличие прямой зависимости исходов не только характера от повреждения метаэпифиза бедра и степени последующей дестабилизации, в свою очередь достаточно тесно связанной с возрастными изменениями костной ткани. Существенное значение имели конструктивные особенности остеофиксаторов и их адаптация к условиям оскольчатого повреждения.

Среди общих осложнений наиболее часто встречались пролежни (8,6 %), появление которых обычно связано с замедленной активизацией больных старческого возраста после травмы. К сожалению, обстоятельства, не всегда благоприятно складывающиеся в послеоперационный период, в 7 % наблюдений вызвали удлинение срока постельного режима до 10–12 дней.

Среди местных осложнений при использовании конструкций с недостаточным количеством опорных точек превалировало послеоперационное смещение отломков (16,2 %), связанное с нестабильностью выполненного остеосинтеза. Следует отметить, что в группе оперированных больных с дополнительной фиксацией большого и малого вертелов в результате повышения стабильности остеосинтеза послеоперационное смещение отломков и внекостная миграция элементов фиксаторов наблюдались в 2,5 раза реже. Заметное снижение процента деструкции фиксаторов в основной группе может быть объяснено более рациональным распределением деформирующих нагрузок.

Таким образом, данные клинического анализа, а также результаты биомеханического моделирования позволяют считать, что созданные в ходе данной работы варианты фиксатора для остеосинтеза нестабильных вертельных переломов с дополнительными деталями для фиксации большого и малого вертелов в положении, реконструирующем опорную анатомию шеечнодиафизарного угла, клинически наиболее эффективны, так как значительно повышают прочность остеосинтеза и способствуют более быстрому восстановлению двигательной активности пациента.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы статьи искренне благодарят заведующего кафедрой механики ПетрГУ, доктора технических наук, профессора Г. Н. Колесникова и кандидата технических наук П. П. Назарьева за большую помощь в осуществлении этого раздела работы.

Список литературы Особенности лечения чрезвертельных переломов бедренной кости у пациентов старших возрастных групп

- Акулич Ю. В., Акулич А. Ю., Денисов А. С. Адаптационные изменения свойств костной ткани фрагментов кости после остеосинтеза шейки бедра жесткими и упругими резьбовыми фиксаторами//Биомеханика-2008. IX Всероссийская конференция по биомеханике: Тез. докл. Н. Новгород: ИПФ РАН, 2008. С. 149-150.

- Анкин Л. Н., Левицкий В. Б. Принципы стабильно-функционального остеосинтеза. Киев, 1991. 142 с.

- Гильфанов С. И. Лечение переломов проксимального отдела бедра: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2010. 32 с.

- Котельников Г. П., Безруков А. Е., Нагота А. Г. Новое в хирургическом лечении переломов вертельной области у лиц пожилого и старческого возраста//Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2000. № 4. С. 13-17.

- Мельцер Р. И., Назарьев П. П., Юрьян А. О. Количественный анализ причин нестабильности вертельных переломов с применением метода конечных элементов//Биомеханика-2008. IX Всероссийская конференция по биомеханике: Тез. докл. Н. Новгород: ИПФ РАН, 2008. С. 127-129.

- Мителева З. М., Олиниченко Г. Д., Полетаева Н. Ю. Биомеханическое обоснование туннелизации шейки бедренной кости при асептическом некрозе//Биомеханика-2008. IX Всероссийская конференция по биомеханике: Тез. докл. Н. Новгород: ИПФ РАН, 2008. С. 208-209.

- Сеппо А. И. Металлосинтез переломов костей на основе точных клинико-технических наук. Таллин: Периодика, 1978. 80 с.

- Evans E. M. The treatment of trochanteric fractures of the femur//J. Bone Joint Surg. 1951. Vol. 31. P. 190-203.

- Fogagnolo F., Kfuri M. Jr., Paccola C. A. Intramedullary fixation of pertrochanteric hip fractures with the short AO-ASIF proximal femoral nail//Arch. Orthop. Trauma Surg. 2004. № 124. P. 31-37.

- Gebhard F., Becker C., Hoellen I., Kinzl L. Therapy of para-articular hip fractures in the elderly//Z. Orthop. Ihre Grenzgeb. 1999. № 137(6). P. 492-495.

- Pavelka T., Kortus J., Linhart M. Osteosynthesis of proximal femoral fractures using short proximal femoral nails//Acta Chir. Orthop. Traumatol. Cech. 2003. № 70(1). P. 31-38.