Особенности лечения пострадавших с политравмой при доминировании торакоабдоминальных повреждений

Автор: Солод Э.И., Кукса Д.Н., Абдулхабиров М.А., Загородний Н.В., Джоджуа А.В., Карпович Н.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Изучены особенности лечения пострадавших с политравмой при доминировании торакоабдоминальных повреждений. Цель исследования - улучшать результаты лечения пострадавших с политравмой при доминировании торакоабдоминальных повреждений путём анализа причин летальных случаев данной категории пациентов. Обсуждение и результаты. Проведен анализ летальных исходов при политравме при доминировании торакоабдоминальных повреждений в многопрофильной городской клинической больнице, являющейся травмо-центром первого уровня. Изучены особенности лечения данной категории пострадавших. Заключение. На основании проведённого анализа выявлены основные причины летальных исходов при оказании медицинской помощи пострадавшим с торакоабдоминальными травмами. Представленные результаты приняты к оптимизации лечебной работы у пациентов с политравмой.

Политравма, торакоабдоминальные повреждения, смертность, летальность, экстренная медицинская помощь, хирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/140302007

IDR: 140302007 | DOI: 10.25881/20728255_2023_18_3_41

Текст научной статьи Особенности лечения пострадавших с политравмой при доминировании торакоабдоминальных повреждений

Активная урбанизация, увеличение ритма жизни населения приводит к неуклонному увеличению травматизма в современном мире, в котором непременно растет удельный вес политравмы с повреждением торакоабдоминальной области. К получению таких травм приводят дорожно-транспортные происшествия (ДТП), кататравмы, терроризм, различные стихийные катастрофы. Поэтому для здравоохранения РФ приобретает первостепенное значение оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшему населению; для минимизации инвалидизации и летальных исходов таких пострадавших, особенно, трудоспособного возраста. Разработка мер и методов оказания экстренной помощи пострадавшим с политравмой с ведущей торакоабдоминальной травмой приобретает первостепенное значение у таких пострадавших [1–4]. По информации ВОЗ травматизм в превалирующем большинстве от автомобильных катастроф, природных катаклизмов, терроризма, промышленных происшествий и всеобщей урбанизации с увеличением ритма жизни может стать одной из ведущих причин смертности [4–7].

Цель исследования

Улучшение результатов лечения пострадавших с политравмой с доминирующей торакоабдоминальной травмой путём анализа причин летальных случаев данной категории пациентов.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный и проспективный анализ лечения пострадавших с политравмой, поступивших в ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишанцева с 2017 по 2020 гг. Всего в ГБУЗ ГКБ им. А.К. Ерамишан-цева ДЗМ поступило 713 пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями. Мы разделили всех пострадавших на подгруппы с ведущей черепномозговой травмой (ЧМТ) — 406 человек; с ведущей торакоабдоминальной травмой — 107; с ведущим нестабильным повреждением тазового кольца и нижних конечностей — 262 человека.

В группе торакоабдоминальной травмы было выделено 2 группы:

1-я группа наблюдения с 2017 по 2019 гг. (n = 67) — основная,

2-я группа наблюдения с 2019 по 2020 гг. (n = 40) — контрольная.

Обе клинические группы были сопоставимы по половым и возрастным, а также клиническим характеристикам. Распределение по возрастным периодам пострадавших с политравмой, имевших доминирующую торакоабдоминальную травму, в контрольной и основной клинических группах было не одинаково, тем не менее статистически достоверных различий нами выявлено не было (p>0,05). Средний возраст пострадавших среди мужчин составил 39,6±3,2 лет; среди женщин — 52,9±2,4 лет.

В обеих группах наблюдались различные травмы торакальной и абдоминальной полостей(областей), в сравнимых количествах, но без достоверных статистически значимых различий(p>0,05).

Основные витальные функции у пострадавших оценивались нами при помощи модифицированной шкалы Рэнкина, шокового индекса Allgower (ШИ). Шкал AIS (Abbreviated Index Severity — сокращенная шкала повреждений), ISS (Injury Severity Score — шкала повреждений), Acute Physiology and Chronic Health (APACHE II), SOFA (Sequential Organ Failure Assessment — динамическая оценка органной недостаточности).

Тяжесть политравмы и её детальную оценку, периодизацию травматической болезни (ТБ), возможностей различных оперативных вмешательств производили по клиническим рекомендациям, разработанным в московском НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве и НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге [1; 4; 8; 9].

Анализ летальных исходов в группах исследования проводился в сроках госпитализации.

Визуализация полученных данных и статистический анализ проводились с использованием среды для статистических вычислений R 4.1.2 (R Foundation for Statistical Computing).

95% доверительные интервалы для биномиальных пропорций (летальность) оценивались с использованием метода Уилсона.

Для изучения ассоциации категориальных переменных использовался тест χ 2 и точный тест Фишера (при минимальном количестве наблюдений в ячейке таблицы сопряженности <5), в качестве оценки силы ассоциации использовали V-статистику Крамера. Для сравнения количественных переменных использовались тесты Манна-Уитни и Краскелла-Уоллиса. Ассоциацию считали статистически значимой при p<0,05.

Результаты и обсуждения

В основной группе летальных случаев среди пострадавших было 15 человек (22,38% от всех пациентов

Табл. 1. Причины травм, погибших пострадавших в основной и контрольной группах с распределением по областям повреждений

В таблице 1, представлены механизмы получения травм в основной и контрольной группах; ведущим механизмом получения торакоабдоминальной травмы у погибших пострадавших с политравмой в нашем исследовании выявлено ДТП (среди пешеходов — в основной группе 17 (человек — 32,1%), в контрольной — кататрав-ма 11 человек (40,7%)).

Торакоабдоминальная травма 35% случаев имела сочетание с ЧМТ, что ухудшало общее состояние и прогноз выживаемости у таких пациентов. В 30% случаев сочетание торакоабдоминальной и СЧМТ, а также травмы тазового кольца и нижних конечностей приводило к крайне тяжёлому состоянию у таких пострадавших. При проведении исследования выявлена статистически значимая зависимость тяжести состояния со временем госпитализации с момента чрезвычайного положения (ЧП), p<0,0001.

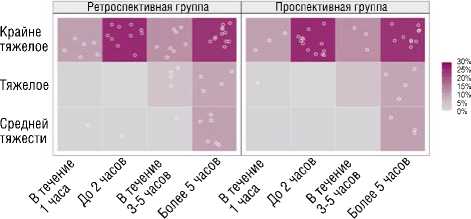

Наличие торакоабдоминальной травмы было статистически значимо ассоциировано с более тяжелым состоянием пострадавшего в ретроспективной группе (p <0,0001), в то время как проспективной группе статистически значимая ассоциация была выявлена между тяжестью состояния пострадавшего и наличием ЧМТ (p = 0,0002) (Табл. 2, Рис. 1).

Табл. 2. Состояние погибших в зависимости от локализации травмы

|

Локализация |

средней тяжести |

тяжелое |

крайне тяжелое |

P |

Ретроспективная группа

|

Торакоабдоминальная травма |

нет |

7 (70,0%) |

2 (20,0%) |

1 (10,0%) |

<0,0001 |

|

есть |

2 (4,7%) |

6 (14,0%) |

35 (81,4%) |

||

|

Травма тазового кольца |

нет |

8 (23,5%) |

5 (14,7%) |

21 (61,8%) |

0,2642 |

|

есть |

1 (5,3%) |

3 (15,8%) |

15 (78,9%) |

||

|

ЧМТ |

нет |

4 (36,4%) |

2 (18,2%) |

5 (45,5%) |

0,1056 |

|

есть |

5 (11,9%) |

6 (14,3%) |

31 (73,8%) |

Проспективная группа

|

Торакоабдоминальная травма |

нет |

1 (25,0%) |

1 (25,0%) |

2 (50,0%) |

0,1887 |

|

есть |

2 (5,9%) |

4 (11,8%) |

28 (82,4%) |

||

|

Травма тазового кольца |

нет |

2 (9,5%) |

3 (14,3%) |

16 (76,2%) |

≈ 1 |

|

есть |

1 (5,9%) |

2 (11,8%) |

14 (82,4%) |

||

|

ЧМТ |

нет |

3 (27,3%) |

4 (36,4%) |

4 (36,4%) |

0,0002 |

|

есть |

– |

1 (3,7%) |

26 (96,3%) |

Кумулятивная частота

Рис. 1. Состояние погибших пострадавших в зависимости от локализации травмы.

Время доставки

Рис. 2. Ассоциация времени доставки и состояния погибших пострадавших.

Время доставки погибших пострадавших было статистически значимо ассоциировано с состоянием, что показано на рисунке 2 (V Крамера = 0,28 [95% ДИ: 0,00; 0,39], p = 0,0146), однако при изучении нами не было установлено статистически значимой ассоциации в ретроспективной (V Крамера = 0,3 [95% ДИ: 0,00; 0,42], p = 0,2004) и проспективной группе (V Крамера = 0,35 [95% ДИ: 0,00; 0,5], p = 0,151).

На рисунке 2 видна зависимость тяжести состояния от времени госпитализации погибших пострадавших.

В таблице 3 представлена частота осложнений у пострадавших (Рис. 4), в том числе в зависимости от наличия ЧМТ, торакоабдоминальной травмы и травмы тазового кольца и нижних конечностей. Другие осложнения, которые встречались в единичных случаях: вторичное расстройство кровообращения, гнойный вентрикулит, демиелинизирующая энцефалопатия, интоксикационный синдром, лептоменингит и лептоменингоэнцефа-лит, микронодулярный цирроз печени, пневмоторакс и почечная недостаточность. Статистически значимых различий между группами в отношении причин смерти выявлено не было.

Контрольная группа

|

Шок и кровопотеря |

12 (15,6%) |

9 (13,0%) |

8 (22,2%) |

|

Отек и набухание ГМ |

11 (14,3%) |

12 (17,4%) |

3 (8,3%) |

|

ЖЭ обоих кругов сильной степени |

8 (10,4%) |

4 (5,8%) |

5 (13,9%) |

|

Пневмония |

5 (6,5%) |

4 (5,8%) |

4 (11,1%) |

|

Полиорганная недостаточность |

3 (3,9%) |

4 (5,8%) |

1 (2,8%) |

|

ОНМК |

2 (2,6%) |

2 (2,9%) |

2 (5,6%) |

|

Сердечно-легочная недостаточность |

1 (1,3%) |

1 (1,4%) |

1 (2,8%) |

|

ТЭЛА |

1 (1,3%) |

– |

1 (2,8%) |

|

Другое |

3 (3,9%) |

2 (2,9%) |

1 (2,8%) |

Табл. 3. Причины смерти погибших пострадавших в зависимости от локализации травмы

|

Причина смерти |

Черепномозговая травма |

Торакоабдоминальная травма |

Травма тазового кольца |

|

Основная группа |

|||

|

Отек и набухание ГМ |

24 (34,8%) |

19 (24,7%) |

8 (22,2%) |

|

Шок и кровопотеря |

14 (20,3%) |

16 (20,8%) |

7 (19,4%) |

|

Пневмония |

9 (13,0%) |

7 (9,1%) |

4 (11,1%) |

|

Полиорганная недостаточность |

2 (2,9%) |

4 (5,2%) |

1 (2,8%) |

|

ЖЭ обоих кругов сильной степени |

3 (4,3%) |

3 (3,9%) |

3 (8,3%) |

|

ОНМК |

1 (1,4%) |

1 (1,3%) |

– |

|

Сердечно-легочная недостаточность |

– |

1 (1,3%) |

1 (2,8%) |

|

ТЭЛА |

– |

1 (1,3%) |

– |

|

Другое |

4 (5,8%) |

3 (3,9%) |

1 (2,8%) |

Классификация торакоабдоминальной травмы

В 2007 г. в СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе разработана морфофункциональная классификация торакоабдоминальной травмы, в основу которой взята первичная классификация Созон — Ярошевича (1949). Классификация НИИ СМП им. И.И. Джанелидзе лишена недостатков первичной ассоциации (Рис. 4).

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Отек и набухание ГМ Шок и кровопотеря Пневмония Полиорганная недостаточность ЖЭ обоих кругов сильной степени ОНМК Сердечно^легочная недостаточность ТЭЛА Другое

I I Ретроспективная группа

Проспективная группа

Рис. 3. Причины смерти погибших пострадавших в контрольной и основной группах.

Торакоабдоминальные повреждения

По механизму

Огнестрельные Неогнестрельные

4- Г —* -----

Слепые Сквозные Касательные

По расположению

Фронтальные Парасагиттальные

~ Одн осто р о н н и е и л и д вусто ро н н и е

Косые Продольные

По количеству

Одиночные

Множественные

Торакоабдоминальные Абдоминотарокальные

По сочетанности

--------------------^ С повреждением позвонков

Торакоабдоминальные „ —-----------------------

----------------------—► Без повреждения позвонков

Абдоминотарокальные . —--------------------------

---------------------—т С повреждением спинного мозга

С повреждением костей Без повреждения грудной клетки костей грудной клетки

По повреждениям

С повреждением Без повреждения внутренних органов . внутренних органов

|

4 |

4 X |

|

|

Груди |

Брюшной полости |

Забрюшинного пространства |

По травматизации

С травмой других областей тела

4Г

Без травмы других областей тела

Доминирующие Не доминирующие

По шокогенностии

Шокогенные

Шок I степени Шок II степени Шок III степени

Нешокогенные

Рис. 4. Морфофункциональная классификация торакоабдоминальных ранений (2007).

В основе большинства всех известных классификаций торакоабдоминальных повреждений заложен анатомический принцип, но только в некоторых заложен принцип функциональности. Они не отличаются полной и не в полной мере учитывают такие важные аспекты ТБ как сочетанность с травмами других локализаций, а также шокогенность и доминируемость повреждений [8; 9].

Торакоабдоминоспинальные и абдоминоторакоспи-нальные ранения в зависимости от повреждения твердой мозговой оболочки выделяют: непроникающие и проникающие, с нарушением проводимости спинного мозга (полным или частичным) и без него, с симптоматикой компрессии спинного мозга (в том числе нарастающей) и без таковой, с признаками спинального шока и без них [4; 8; 9].

Травмы с повреждением внутренних органов груди могут сопровождаться открытым, закрытым и клапанным пневмотораксом, гемотораксом, гемопневмотораксом, эмфиземой средостения, в том числе нарастающей, тампонадой сердца, инородными телами плевры, легких и средостения, синдромом острой дыхательной недостаточности, синдромом острой сердечно-сосудистой недостаточности, синдромом продолжающегося внутриплеврального кровотечения, их сочетаниями и др. При травме органов живота может возникать симптоматика повреждения паренхиматозного органа — острая кровопотеря или симптоматика повреждения полого органа (перитонит, забрюшинная флегмона). При этом кровотечение и кровоизлияние в зависимости от локализации

поврежденного паренхиматозного органа может быть, как интраперитонеальным, так и ретроперитонеальным [4; 8; 9]. Примером торакоабдоминальной травмы без повреждения внутренних органов является ранение плеврального синуса со сквозным ранением диафрагмы.

Выявление и первоочередное устранение последствий доминирующего повреждения является одним из основных принципов оказания специализированной хирургической помощи при сочетанных механических повреждениях. Доминируемость травмы определяется по бальным по шкалам оценки тяжести повреждений. Доминирующей среди анатомических областей считается та травма, которая имеет наивысший балл шокогенности [9].

Наличие в организме человека торакоабдоминальной области и специфика её анатомического строения близость основных жизненно важных органов наличие крупных магистральных сосудов, кишечного содержимого, ферментов, при повреждении данной зоны приводит к тяжелым шокогенным повреждениям, массивным внутренним кровотечениям, тканевой эмфиземе, карди-ореспираторным и гнойно–септическим осложнениям [10; 11; 13; 14].

Особенностями современного травматизма является увеличение доли тяжелой сочетанной травмы и политравмы, что приводит к увеличению летальных случаев и смертности у таких пациентов [9; 13; 14]. Учитывая тяжесть состояния пациентов, поступавших в ГКБ им А.К. Ерамишанцева в тяжелом или крайне тяжелом состоянии диагностика торакоабдоминальных повреждений крайне затруднительна, особенно при выявлении других более явных анатомических областей. В нашем исследовании случаев гиподиагностики торакоабдоминальной области не выявлено. Применение класстических и современных методов диагностики таких как: физикальный осмотр, рентгенография, лабораторные методы диагностики позволяют лишь косвенно судить о характере торакоабдоминальных повреждений. Активное внедрение в клиническую практику УЗИ по еFAST (Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma) протоколу, КТ всего тела (панКТ) значительно усилило точность диагностики и повреждений диафрагмы и торакоабдоминальной области это позволило нам сократить частоту неоправданных видеоторакоскопий и лапаротомий, обусловленных гипердиагностикой. Беря во внимание недостатки лучевых методов диагностики, М.М. Абакумов и др. рекомендуют более чаще прибегать к эндоскопическим методам исследования [11; 15–17].

Технологии современной эндовидеохирургии позволяют с минимальной хирургической агрессией выполнять диагностические вмешательства. Данное положение наглядно демонстрируется как при закрытых повреждениях диафрагмы, так и при открытых ранениях. По данным литературы точность диагностики повреждений диафрагмы при лапароскопии составляет порядка 95% случаев, а при торакоскопии до 90% [1; 4; 11; 13; 15]. Однако А.Н. Тулупов и В.А. Мануковский приводят данные, что применение эндовидеохирургии в диагностических целях недопустимо ввиду нанесения хирургической травмы и отягощения тяжести состояния пострадавших [8; 13; 14].

Отрицательные результаты лечения пострадавших с доминирующей торакоабдоминальной травмой часто связаны не только с тяжестью состояния пациентов, но и с запоздалой диагностикой повреждения диафрагмы и запоздалым оперативным лечением. По данным литературы смертность у пациентов с доминирующей торакоабдоминальной травмой достигает 19,48–30,1% [1; 8; 11; 13; 14].

Травма грудной клетки

При политравме грудная клетка повреждается более чем у 60% пострадавших [8; 9]. Острая дыхательная недостаточность является одним из ведущих признаков при повреждении грудной клетки. Обязательным при торакальной травме является не только контроль гемодинамических показателей крови, но и газообменной функции легких.

Анализ литературы и собственный клинический опыт позволили нам определить оптимальные показания к проведению торакоскопии при торакальной травме, в том числе с сопровождающейся шоковым состоянием у пострадавших:

-

• Средний и большой гемоторакс без признаков продолжающегося внутригрудного кровотечения с поступлением по дренажам крови в объеме до 500 мл/ч;

-

• Активное внутриплевральное кровотечение с отхождением по дренажам крови от 250 до 500 мл/час.;

-

• Проникающие ранения грудной клетки в проекции сердца и магистральных сосудов в «кардиальной зоне» без признаков тампонады сердца и напряженной гематомы средостения;

-

• Нарастающая и напряженная эмфизема средостения;

-

• Стойкий некупируемый в течение 3-х суток после травмы пневмоторакс;

-

• Свернувшийся гемоторакс давностью до 2-х недель

-

• Инородные тела плевральной полости, средостения и легкого.

Противопоказаниями к видеоторакоскопии считаются:

-

• Тотальный гемоторакс;

-

• Профузное легочное кровотечение;

-

• Тампонада сердца;

-

• Повреждение магистральных сосудов и трахеи;

-

• Обширные повреждения и нагноение мягких тканей грудной клетки;

-

• Облитерация плевральной полости.

Показаниями к конверсии видеоторакоскопии к открытой торакотомии служат — проникающие ранения сердца, магистральных сосудов, пищевода и других органов средостения, а также невозможность обеспечения адекватного гемостаза или аэростаза.

Травматический пневмоторакс

Развивается не только вследствие ранений, но и при закрытых повреждениях грудной клетки с множественными переломами ребер и разрывами легкого. Различают 3 основных вида пневмоторакса: А) открытый, Б) закрытый, В) напряженный(клапанный). При поступлении воздуха в плевральную полость происходит выравнивание внутригрудного и атмосферного давлений, что приводит к нарушениям оксигенации крови, затруднению «венозного возврата», смещение средостения, раздражение ноцицептивных рецепторов, которые в свою очередь довольно быстро вызывают развитие нарастающих кардиопульмональных нарушений, приводящих к гибели пострадавших без должного оказания медицинской помощи.

Повреждения легких

При политравме с доминирующей торакоабдоминальной травмой возникают порядка 60% случаев и представлены в виде ушибов, внутрилегочными, субплевральными и центральными гематомами, повреждениями отломками ребер и разрывов легочной паренхимы [4; 9; 11; 14]. Кровохарканье является одним из достоверных симптомов повреждения легочной паренхимы. Особое внимание заслуживают пациенты с продолжающимся кровотечением в просвет бронхиального дерева.

Разрывы трахеи и бронхов

По данным современной литературы разрывы трахеи составляют от 0,5 до 0,9%, а главных долевых бронхов — 2–5% [9]. Смертность при данной патологии достигает 50%, что связанно с высокоэнергетической травмой сразу нескольких областей тела. Разрыв трахеи и бронхов чаще всего распознают после развития вторичных осложнений, таких как ателектаз и пневмония, на фоне которых выполнение оперативного вмешательства представляет опасность. Неадекватное проведение лечения таких пострадавших может приводить к стенозам бронхиального дерева. При напряженном пневмотораксе показаны неотложное дренирование и декомпрессия плевральной полости, а при нарастающей медиастинальной эмфиземе — дренирование переднего верхнего средостения.

Повреждения сердца

Выделяют ранения и закрытые травмы сердца. При ранении сердца характерно проявление триады симптомов — триада Бека: снижение АД, увеличение центрального венозного давления (ЦВД), глухость сердечных тонов. Одним из характерных симптомов тампонады сердца является набухание подкожных вен шеи, также вольтаж зубцов ЭКГ значительно снижен. Расширение тени сердца при рентгенографии является одним из важнейших диагностических признаков тампонады перикарда.

Повреждения органов средостения

Возникают вследствие формированного сдавления грудной клетки в переднезаднем направлении. Часто сочетается с переломами грудины и I-го ребра. Частота повреждения магистральных сосудов составляет около 3% [9]. Прогноз повреждения аорты более тяжелый, чем при повреждении сердца. Наиболее частой локализацией повреждения аорты является её перешеек, по данным литературы 90% случаев [4; 11; 12]. Клиническая картина разрыва аорты чаще всего представлена тремя вариантами: массивное кровотечение в плевральную полость, тампонада сердца, бессимптомное формирование аневризмы аорты. Окончательное подтверждение диагноза производится выполнением срочной аортографии. На современном этапе стентирование пораженного участка аорты с помощью рентген-эндовидеохирургии является «золотым стандартом» в лечении данной патологии.

Повреждения диафрагмы

Частота правосторонних разрывов диафрагмы в 4–6 раз реже, чем слева, а разрывы обоих куполов диафрагмы происходят около в 0,8% случаев [9; 13]. Большинство разрывов диафрагмы может быть ушито на ранних этапах при выполнении видеоторакоскопии, однако при выполнении лапароскопии это удается лишь в 7% случаев [9; 13].

Травма живота

В мирное время частота и тяжесть повреждений живота в различных регионах нашей страны является распространенной проблемой от 1,5 до 37% [9]. Согласно данным литературы, больше трети пострадавших с политравмой получили ее в результате ДТП. Смертность у пострадавших с доминирующей абдоминальной травмой варьируется от 19,3 до 65,8% [9; 14]. Вопросы диагностики и лечения данной патологии продолжают активно изучаться. Внедрены и широко применяются панКТ, ангиография с селективной эмболизацией сосудов, различные методики эндовидеохирургии, еFAST протокол УЗИ.

Выделяют два важнейших диагностических синдрома: синдром повреждения паренхиматозных органов или синдром повреждения полых органов.

Проводимая при травме живота лапароскопия может быть диагностической, так и лечебно-диагностической.

Показаниями к проведению лапароскопии являются:

-

• Признаки повреждения внутренних органов со средним или большим гемоперитонеумом.

-

• Тяжелые переломы костей таза, переломы позвоночника и нижних ребер.

-

• Стойкая гипотензия, не связанная с другими повреждениями.

Противопоказаниями к проведению лапароскопии являются:

-

• Травматический шок III степени, терминальное состояние.

-

• Выявление по УЗИ гемоперитонеума более 500 мл.

-

• Жизнеугрожающие повреждения других областей тела.

-

• Недренированные плевральные полости.

-

• Повреждение полых органов, разлитой перитонит.

-

• Массивное повреждение мягких тканей брюшной стенки.

Конверсия видеолапароскопии должна быть выполнена при невозможности полноценной ревизии органов брюшной полости, невозможности устранения повреждений эндовидеохирургическим способом, ге-моперитонеуме более 500 мл, перитоните, напряженной забрюшинной гематоме и т.д.

Следует помнить, что пострадавшие с политравмой плохо переносят резекцию или экстирпацию органов, поэтому хирургическая тактика должна быть направлена на их сохранение. Оперативное вмешательство должно быть простым и быстро выполнимым.

Повреждение печени и желчевыводящих путей

Тяжелая торакоабдоминальная травма с доминирующим повреждением живота сопровождается повреждением паренхиматозных органов в 27,3–41,7% случаев [4; 9; 11]. Повреждения печени и желчевыводящих путей могут проявляться в виде разрывов субкапсулярных и центральных гематом, реже — их сочетаний. Симптоматика повреждения пече6ни и желчевыводящих путей неспецифична, однако ведущим симптомом является боль в области правого подреберья, признаки кровопотери. В раннем периоде могут определяться тахикардия, тошнота и рвота, общая слабость, тревога, «мелькание мушек» перед глазами, незначительное напряжение мышц передней брюшной стенки, симптомы раздражения брюшины. Быстро и точно установить диагноз повреждения печени затруднительно, если пациент поступает в бессознательном состоянии или в состоянии шока.

Золотым стандартом в диагностике повреждений гепатобилиарной системы является мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), особенно при массивной подкожной эмфиземе, когда полноценное УЗИ не может быть сделано. Печень анатомически очень массивно кровоснабжаемый паренхиматозный орган, что приводит к массивным внутренним кровотечениям при ее повреждении и формированию обширных вну-трипеченочных гематом.

Основная задача хирургов при оказании помощи пострадавшим с политравмой в тактике Damage control (DC) — остановка кровотечения любыми доступными быстрыми методами. По данным литературы до 60% незначительных повреждений печени можно вылечить консервативно, путем селективной эмболизации ветвей соответствующих сосудов [9; 11; 17]. Массивное кровотечение возможно останавливать путем частичного или полного выключения печени из кровотока пережатием печеночно-двенадцатиперстной связки. Однако длительная окклюзия кровотока в гепатобиллиарной системе чревата развитием печеночной недостаточности. В целях уменьшения риска развития этого осложнения необходимо придерживаться следующих правил:

-

• Пережатие связки не более минуты с пятиминутным восстановлением кровотока в течение через 15 минут окклюзии, а при полном выключении кровотока — через 10 минут.

-

• Инфузия в момент устранения окклюзии связки Пер-фторана 920 мл/кг массы тела). Или же изотонического раствора натрия хлорида (30 мл/кг) и гидроксиэтил-крахмала (15 мл/кг).

-

• После пережатия связки медленное восстановление кровотока.

При сложных анатомо-топографических ситуациях повреждений печени и нижней полой вены может применяться методика заполнения дефекта с помощью катетера Фоллея. Для обеспечения окончательного гемостаза при разрывах печени применяют различные швы печени и фармакологические методы (фибриновый клей, коллагеновая волокнистая пластина), тампонада большим сальником [8; 9; 11]. Все виды резекций печени — вынужденные мероприятия в хирургии. Их выполняют при явной угрозе некроза печеночной паренхимы. Субкапсулярные обширные гематомы эвакуируют через прокол в глиссоновой капсуле во избежание в дальнейшем формирования полостей и их нагноения. Благодаря применению малоинвазивных методик стало возможно консервативное лечение повреждений печени.

Одним из информативных методов диагностики внепеченочных повреждений является УЗИ, благодаря которому возможно с высокой точностью определить наличие жидкости в подпеченочном пространстве, размер и форму желчного пузыря, в ряде случаев дефекты его стенки, повреждение желчного протока. Обширные интрамуральные гематомы и отрывы желчного пузыря от его ложа требуют холецистэктомии. При небольших его разрывах области дна допустимо зашивание его раны или холицистомия. Шовная нить не должна проходить через слизистую или выстоять в просвет пузыря во избежание образования конкрементов. Герметичность шва дополнительно обеспечивается полимерным медицинским клеем МК-6. В условиях политравмы пациентам чаще всего выполняют типичную холецистэктомию.

При тяжелых повреждениях желчного протока накладывают билиодигестивный анастомоз на выключенной кишечной петле по Ру. При тяжелых и нестабильных состояниях пострадавших оправдана тактика двухэтапного лечения — наружное дренирование желчных протоков с последующей восстановительной операцией (би-лиодигестивный анастомоз) через 2–3 суток. В остальных случаях должно быть выполнено адекватное наружное дренирование, восстановительные оперативные вмешательства проводятся в отсроченном порядке.

Смертность при травмах печени и желчевыводящих путей растет при увеличении степени тяжести повреждений.

Повреждения селезенки

Среди доминирующих повреждений органов брюшной полости травма селезенки стоит на втором месте после печени, частота варьируется от 18 до 42,5% случаев [8–11; 13]. Повреждения селезенки чаще всего представляют собой гематомы или разрывы.

Постоянным и ведущим симптомом является боль в области живота, в проекции селезенки и могут иррадировать в левое надплечье (симптом Кера), сопровождающиеся клинической картиной внутрибрюшного кровотечения. На более поздних этапах боли приобретают разлитой характер.

При осмотре отмечается умеренная напряженность и болезненность в проекции селезенки. Довольно часто можно определить отсутствие перистальтики кишечника и наличие свободной жидкости в брюшной полости. Решающее значение в точности диагностики повреждений селезенки имеют УЗИ, МСКТ.

В рамках тактики DC оптимальным является спленэктомия при невозможности выполнения органосохраняющего оперативного пособия [1; 4; 9]. При отсутствии массивного кровотечения спленэктомия может выполняться лапароскопически [4; 8].

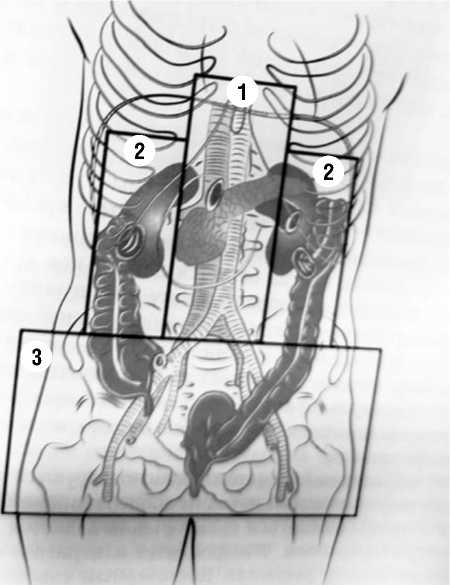

Хирургическая тактика при повреждении магистральных сосудов брюшной полости

К магистральным сосудам брюшной полости относят: брюшной отдел аорты с её ветвями, нижняя полая вена, воротная вена печени и их ветви. Оперативное лечение включает комплекс реанимационных мероприятий, выполняемых независимо от тяжести состояния пострадавших. Согласно тактике, Damage control surgery (DCS), в первую очередь проводится ревизия зон забрюшинных кровоизлияний по Kudsk (1982) (Рис. 5).

Обязательные зоны ревизии:

-

• Ревизия в I зоне;

-

• Нарастающая забрюшинная гематома во II-й зоне;

-

• Распространенное, т.е. занимающее 2 или 3 зоны кровоизлияние.

Ревизия не обязательна:

-

• Забрюшинное кровоизлияние в III-й зоне вследствие перелома костей таза (переперитонеальная тампонада или ангиография);

-

• Не нарастающее кровоизлияние во II-й зоне.

Для временного гемостаза возможно применение эндоваскулярной баллонной окклюзии баллонная окклюзия аорты (ЭВБОА), пальцевое прижатие сосуда в ране, перевязка сосуда в ране или на протяжении наложение зажимов Сатинского, временное шунтирование поврежденного сосуда, прием Mattox. По возможности кровь необходимо собрать и реин-фузировать [1; 4; 9; 13]. К окончательным методам гемостаза относят: боковой шов, формирование анастомоза, «заплата», протезирование, перемещение устья.

Рис. 5. Схема расположения забрюшинных гематом по классификации К.А. Kudsk (1982).

Категорически противопоказана перевязка следующих образований:

-

• Аорта;

-

• Общая наружная и подвздошные артерии;

-

• Верхняя брызжеечная артерия в I-й зоне по Fullеn;

-

• Супраренальный отдел нижней полой вены;

-

• Воротная вена.

Перевязка возможна:

-

• чревный ствол;

-

• внутренние подвздошные артерии;

-

• печеночная артерия;

-

• почечная артерия;

-

• селезеночные артерии;

-

• инфраренальный отдел нижней полой вены и ее притоки.

Повреждения кишечника

При повреждении кишки, которое требует удаления ее сегмента выполняли ее резекцию, а оба конца перевязывали толстой лигатурой. При наличии сшивающих аппаратов возможно их применение. На данном этапе важным является в кратчайшие сроки остановить контаминацию брюшной полости кишечным содержимым. Наложение анастомозов у пострадавших в крайне тяжелом состоянии противопоказано. Релапаротомия (3-й этап DCS) выполняется по стабилизации через 48–72 часа после первого оперативного вмешательства. Удаляются тампоны, шунты и др., выполняется окончательный гемостаз, некроэктомия всех нежизнеспособ-

ных участков, ранние реконструктивные оперативные вмешательства.

Что противопоказано делать при доминирующей абдоминальной травме?

-

• Стремиться сделать все и сразу в рамках одного оперативного пособия, пренебрегая принципами DC и DCS, а также лечебно-тактического прогнозирования;

-

• Выполнение не жизненно необходимые оперативные вмешательства при неустраненном доминирующем повреждении другой части тела;

-

• Формировать анастамозы и стомы при повреждении кишечника при нестабильном состоянии пациента;

-

• Сложные длительные оперативные пособия до выведения пациента из шока;

-

• Выполнение МСКТ с контрастированием или ангиографии при нестабильной гемодинамике;

-

• Накладывать первичный шов кишечник при обширных повреждениях кишечника в условиях перитонита и массивного кровотечения;

-

• Производить лапароскопию в лечебно-диагностических целях при профузном внутрибрюшном кровотечении, быстронарастающем гемоперитонеуме, недренированной плевральной полости, разрывах диафрагмы, повреждении полого органа, разлитом перитоните;

-

• Реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства на фоне сепсиса.

-

• Неотложная лапаротомия при малом гемоперитоне-уме (менее 500 мл).

Заключение

Торакоабдоминальные повреждения являются одними из тяжелейших повреждений при политравме и часто являются причинами летальных исходов у таких пострадавших ввиду тяжести доминирующих повреждений. Ранняя госпитализация в травмоцентры пострадавших и выполнение только реанимационных оперативных пособий с адекватной хирургической агрессией, является залогом успеха в спасении жизни.

Систематический подход к лечению пострадавших с доминирующей торакоабдоминальной травмой при политравме отличается от подходов к лечению пациентов с изолированной травмой.

Смертность у этой категории пациентов обусловлена в основном тяжестью травмы и развитием сопутствующей тяжелой соматической патологии. Объективизация возможности выполнения этапного хирургического лечения у пациентов с доминирующей торакоабдоминальной травмой с учетом концепции тактики контроля повреждений.

Выводы:

-

1. Торакоабдоминальные повреждения являются одними из тяжелейших повреждений у пострадавших с по-

- литравмой и сопровождаются высокой смертностью из-за тяжести полученных повреждений.

-

2. Золотым стандартом в диагностике торакоабдоминальной травмы является комплексный подход к этой категории пострадавших и является панКТ, eFAST протокол УЗИ, этапное применение тактики Damage control surgery.

-

3. Динамическое наблюдение за пациентами с доминирующей торакоабдоминальной травмой в отделении реанимации и интенсивной терапии до стабилизации их состояния жизненно значимо для снижения уровня смертности этой категории пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Особенности лечения пострадавших с политравмой при доминировании торакоабдоминальных повреждений

- Хлиян Е. Х., Саркисян В.А., Андреев Е.В. Хирургическая тактика у пострадавших с торакоабдоминальными травмами // Вестник Национального медико-хирургического центра им Н.И. Пирогова. – 2014. –Т.9. – №1. – С.102-114.

- Багненко С.Ф., Шапот Ю.Б., Тулупов А.Н., Карташкин В.Л. Закрытые травмы живота, сопровождающиеся шоком (диагностика, хирургическая тактика и лечение). Учебно-метод. пособие СПбНИИ скорой помощи им И.И. Джанелидзе. – СПб, 2006. – 102 с.

- Багненко С.Ф., Шапот Ю.Б., Тулупов А.Н. и др. Сочетанные повреждения груди, сопровождающиеся шоком (диагностика, хирургическая тактика и лечение). Учебно-метод. пособие СПбНИИ скорой помощи им И.И. Джанелидзе. – СПб, 2006. – 160 с.

- Рева В.А. Практическое руководство по Damage. – Санкт-Петербург: Р-КОПИ, 2018. – 370 c.

- Хатьков И.Е., Ходос Г.В., Панкратов А.А. и др. Первый опыт применения малоинвазивных технологий в хирургии травматических повреждений грудной клетки и брюшной полости // Эндоскопическая хирургия. – 2009. – №3. – С.9.

- Renz BM, Feleciano DV. Unnecessary laparotomies for trauma: a prospective study of morbidity. J Trauma. 1995; 38: 350-353.

- Sharma OP. Traumatic diaphragmatic rupture: non an uncommon entity-personal experience with collective review of the 1980. J Trauma. 1989; 29: 768.

- Тулупов А.Н., Синенченко Г.И. Торакоабдоминальная травма. – СПб: Фолиант, 2016. – 492. c.

- Тулупов А.Н., Мануковский В.А. Политравма: руководство для врачей. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 960 c.

- Su WT, Cheng SR, Chou Sheng EN, Yua-Tsai C. Association between elevated De Ritis ratio and mortality outcome in adult patients with thoracoabdominal trauma.

- Агаларян А.Х. Оптимизация подходов к лечению пострадавших с повреждениями органов грудной клетки и брюшной полости при политравме: автореферат диссертации … дмн. – Ленинск-Кузнецкий; 2020.

- Wain H, Manchev V, Bruce JL, et al. Transdiaphragmatic pericardial washout post penetrating cardiac ingury found incidentally ast diagnostic laparoscopy. South African Journal jf Surgery. 2022; 4: 321-323.

- Katayama Y, Tanaka K, Ishida K, Hirose T. Factors associated with traumatic diaphragmatic rupture among patients wish Chest or abdominal injury: a nationwide study from Japan. J. Clin.Med. 2022; 11: 118-127.

- Walid M, Mubarak AA. Patern in-hospital mortality of thoracoabdominal injuries associated with motor vehicle Accident related head injury: a single-centr rwtrospective study. Applied Bionics and Biomechanics. 2022. doi:10.1155/2022/3602838.

- Алиев С.А., Рафиев С.Ф., Зейналов Б.М. Диагностика и хирургическое лечение разрывов диафрагмы // Хирургия. – 2010. – №10. – С.22-28.

- Кубачев К.Г., Омаров И.Ш., Гаджиев Ш.А. Эндовидеохирургические вмешательства при закрытой и открытой торакоабдоминальной травме. Труды Международного хирургического конгресса «Новые технологии в хирургии». – Ростов-на-Дону, 2005. – С.21.

- Сотниченко Б.А., Макаров В.И., Калинин О.Б. и др. Ошибки диагностики и хирургической тактики при разрывах диафрагмы // Вестник хирургии. – 2008. – №3. – С.19-23.

- Тания С.Ш. Лечение пострадавших с тяжелой сочетанной травмой: Дисс. … дмн. – Санкт-Петербург, 2015.