Особенности легочной артериальной гипертензии по данным российского регистра

Автор: Архипова Ольга Александровна, Валиева Зарина Султановна, Мартынюк Тамила Витальевна, Наконечников Сергей Николаевич, Чазова Ирина Евгеньевна

Журнал: Евразийский кардиологический журнал @eurasian-cardiology-journal

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить демографические и клинические характеристики больных с ЛАГ, регионы их проживания, особенности диагностики и проводимой лекарственной терапии, а также выживаемость пациентов в рамках многоцентрового, проспективного, открытого исследования. Материал и методы. В исследование включены пациенты в возрасте старше 18 лет, имеющие легочную артериальную гипертензию, которая классифицируется как группа 1 (ЛАГ). Наблюдение проводилось в 10 экспертных центрах России за период с 01.01.2012 г. по 30.04.2014 г. Данные пациентов с ЛАГ вносились в электронные формы на сайте регистра www. pul-hyp.medibase.ru. Результаты. В исследование включено 198 пациента (160 женщин/38 мужчин), проживающих в 44 регионах РФ. Из них 55,0% - ИЛГ, 35,9% - ЛАГ, ассоциированная с ВПС, 7,6% -ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ, 1,0% - наследуемая ЛАГ, 0,5% ЛАГ, ассоциированная с портальной гипертензией. Медиана возраста пациентов на момент включения в регистр составил 38,1 (28,7-53,8) года, медиана длительности ЛГ 5,9 года (от 2,3 до 13,7 лет). Дистанция в Т6МХ составила 394,84 ± 111,10 метра, одышка по шкале Борга 3,34 ± 1,41 балла. 9.2% имели ФК I, 43,7% - ФК II, 36,2% - ФК III, 10,9% - ФК IV. При КПОС ДЛАср 55 (43,25-64,0) мм рт. ст., СВ 3,5 (2,94,33) л/мин, СИ 2,0 (1,8-2,3) л/мин/м 2, ЛСС 1079 (762-1424,8) динхсек/см 5. Положительная ОФП была выявлена у 25% пациентов. Наиболее частые сопутствующие патологии: эрозивно-язвенное поражение ЖКТ (27%), артериальная гипертония (14%) и нефролитиаз или мочекаменная болезнь (9%). ЛАГ-специфическую терапию получают 68% пациентов, из них силденафил - 75,4%, бозентан - 40,4%, илопрост - 9,5%, 9,6% наблюдаются в рамках клинических исследований. Один из вышеописанных препаратов принимали 66,7%, комбинированная двухкомпонентная ЛАГ терапия назначалась 31,7%, 3-х компонентная - 1,6% больных. 51% больных получали антагонисты кальция, 59% - диуретики, 82% - антитромботические препараты. Выживаемость за первый год наблюдения составляет 98%, к концу 2013г. - 96% пациентов. Заключение. Создание и присоединение к работе новых экспертных центров позволит улучшить раннюю диагностику ЛАГ, обеспечить регистрацию пациентов, их последующее наблюдение и снизить смертность среди этой категории пациентов.

Регистр, легочная артериальная гипертензия, лаг-специфическая терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14342771

IDR: 14342771

Текст научной статьи Особенности легочной артериальной гипертензии по данным российского регистра

Materials and methods. In the study we included PAH patients (group 1) aged >18 years observed in 10 expert centers of the Russian Federation from 01.01.2012 to 30.04.2014. Patients' data were brought in the electronic forms on the registry site www.

Сведения об авторах:

|

Архипова Ольга Александровна |

младший научный сотрудник лаборатории легочной гипертензии отдела гипертонии института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ, к.м.н.; тел. 8(495)414-61-86 |

|

Валиева Зарина Султановна |

младший научный сотрудник лаборатории легочной гипертензии отдела гипертонии института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ, к.м.н.; тел. 8(495)414-61-86 |

|

Мартынюк Тамила Витальевна |

руководитель лаборатории легочной гипертензии отдела гипертонии института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ, д.м.н.; тел. 8(495)414-64-50 |

|

Наконечников Сергей Николаевич |

Ученый секретарь ФГБУ РКНПК, профессор, д.м.н.; тел. 8-495-414-61-18 |

|

Чазова Ирина Евгеньевна |

директор института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ, руководитель отдела гипертонии, член-корр. РАМН, профессор, д.м.н.; 8(495)415-52-05 |

|

Ответственный за контакты с редакцией: |

121552, Москва, 3-я Черепковская 15,а, тел: 8-916-131-63-64, |

|

Архипова Ольга Александровна |

электронный адрес: olga_ark@list.ru |

Легочная гипертензия (ЛГ) объединяет группу заболеваний различной этиологии, приводящих к повышению легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и давления в легочной артерии, перегрузке и гипертрофии правого желудочка (ПЖ) с исходом в правожелудочковую сердечную недостаточность [1]. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) представляет собой 1 группу классификации легочной гипертензии, представленной в Дана-Поинт в 2009 г. и модифицированной в 2013 г (г. Ницца). Как показано в таблице 1 к ЛАГ относятся идиопатическая ЛГ (ИЛГ), наследуемая ЛАГ (НЛАГ), индуцированная приемом лекарственных препаратов или токсинов и ассоциированные формы [2].

С 2013 г. диагностическими критериями ЛАГ являются уровень среднего давления в ЛА (ДЛАср) ≥ 25 мм рт. ст. в покое, нормальное значение давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА ≤ 15), нормальные или сниженные значение сердечного выброса по данным катетеризации правых отделов сердца (КПОС) при отсутствии других причин для повышения давления в легочной артерии (группы 2,3,4 и 5) [1].

Несмотря на то, что первые клинические и патоморфоло-гические описания ЛАГ датированы еще концом XIX-началом XX веков (Julius Klob, 1865 г., Ernst von Romberg, 1891 г., Abel Ayerza, 1901 г.), активное изучение заболевания началось лишь в конце 1960-х годов в связи с развитием эпидемии ЛАГ, вызванной аминорексом [3,4]. Первые же обобщенные данные о пациентах с ЛАГ появились только в 1987 г., когда были представлены итоги 5 летнего проспективного регистра больных с ИЛГ, ЛАГ, ассоциированной с системными заболеваниями соединительной ткани (ЛАГ-СЗСТ) и ЛАГ, ассоциированной с врожденными пороками сердца (ЛАГ-ВПС) в США [5].

Регистр пациентов с ЛАГ дает представление о распространенности, заболеваемости, естественном течении заболевания, различиях в клинической картине разных нозологических групп, долгосрочной выживаемости, ее предикторах и влиянии современной лекарственной терапии на смертность.

Регистры пациентов с ЛАГ создаются во многих странах мира. Одиннадцать наиболее крупных представлены в таблице 2 и охватывают шесть стран. Европейский регистр Compera проводился в 28 центрах, расположенных в Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии. Все регистратуры включали пациентов с ИЛГ и наследуемой формой, семь регистрировали ассоциированные формы ЛАГ, а один учитывал также пациентов с хронической троэмболической легочной гипертензией (ХТЭЛГ) (группа 4). Число пациентов в различных регистрах колебалось от 72 до 3515, количество участвующих центров – от 1 до 55.

Таблица 1. Клиническая классификация ЛГ (2013г., Ницца)1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ):

-

1.1. Идиопатическая ЛГ

-

1.2. Наследуемая ЛГ

-

1.2.1. Мутации BMPR2

-

1.2.2. Мутации ALK-1, ENG, SMAD9, CAV1, KCNK3

-

1.2.3. Неизвестные мутации

-

-

1.3. Индуцированная приемом лекарств и токсинов

-

1.4. Ассоциированная с:

-

1.4.1. системными заболеваниями соединительной ткани

-

1.4.2. ВИЧ-инфекцией

-

1.4.3. портальной гипертензией

-

1.4.4. врожденными пороками сердца (системно-легочные шунты)

-

1.4.5. шистосомозом

-

-

2. Легочная гипертензия вследствие патологии левых отделов сердца:

1'. Легочная вено-окклюзионная болезнь / Легочный капиллярный гемангиоматоз

1''. Персистирующая легочная гипертензия новорожденных

-

• Систолическая дисфункция

-

• Диастолическая дисфункция

-

• Клапанные пороки

-

• Врожденная/приобретенная обструкция притока / пути оттока левых отделов сердца и врожденные кардиомиопатии

-

3. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией

-

• хроническая обструктивная болезнь легких

-

• интерстициальные заболевания легких

-

• другие заболевания легких со смешанными рестриктивными и обструктивными нарушениями

-

• синдром альвеолярной гиповентиляции

-

• высокогорная ЛГ

-

• нарушения дыхания во время сна

-

• заболевания легких, связанные с развитием

-

4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ5. Смешанные формы

-

• гематологические заболевания: хроническая гемолитическая анемия, миелопролиферативный заболевания, спленэктомия

-

• системные нарушения: саркоидоз, легочный гистеоцитоз, лимфангиолейомиоматоз

-

• метаболические нарушения: гликогенозы, болезнь Гоше, дисфункция щитовидной железы

-

• другие: обструкции опухолью, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная недостаточность

В РФ до 2012 года проводились разрозненные одноцентровые исследования, преимущественно сосредоточенные в крупных научно-исследовательских институтах, в том числе в Институте Клинической Кардиологии ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ. Это не позволяло охватить достаточное количество регионов и не давало представление о проблеме ЛГ в России в целом. С 1 января 2012 г стартовал Всероссийский электронный регистр пациентов с ЛАГ и ХТЭЛГ (pul-hyp.medibase.ru).

Для больных с ЛАГ различной этиологии в регистре представлено 4 карты: ИЛГ, наследуемая ЛАГ, ЛАГ, ассоциированная с ВПС, ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ. Персональные данные больных представляются в анонимном виде. Каждому пациенту-участнику в регистре присваивается индивидуальный код, состоящий из номера экспертного центра, порядкового номера карты и ФИО пациента. При совпадении ФИО, даты рождения, пола и диагноза система не позволяет заполнять карту далее. Таким образом, исключается повторное внесение данных пациента.

В карту вносятся данные о регионе проживания больного, возраст пациента, его рост и вес, первые жалобы, длительность периода от дебюта симптомов до первого обращения к врачу, а также до момента установления диагноза, динамика частоты жалоб на момент включения пациента в регистр. Для детальной оценки функциональной способности пациентов указываются дистанция в тесте 6 минутной ходьбы (Т6МХ), степень одышки по шкале Борга, функциональный класс (ФК) по классификации ВОЗ. Для изучения количественных признаков легочной гипертензии при проведении рентгенографии органов грудной клетки отмечаются ширина правого корня, коэффициенты Мура и Люпи, кардиоторакальный индекс. Проводится анализ показателей эхокардиографии, катетеризация правых отделов сердца с проведенными острыми фармакологическими пробами, спирография легких, перфузионная сцинтиграфия легких, УЗДГ вен нижних конечностей, необходимые анализы крови и мочи. В карте присутствуют рубрики для регистрации профиля сопутствующих заболеваний и проводимой на момент включения в регистр терапии, а также графа для сведений об исключении пациента из регистра с уточнением причин.

На 30.04.2014 г. в регистр включено 270 пациентов, из которых 198 больных с ЛАГ, 55 – с ХТЭЛГ и 17 – смешанные формы. Представленный анализ обобщает данные о больных с ЛАГ.

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших регистров мира и РФ (1)

|

Регистр |

Страна |

Годы |

Количество центров |

Количество пациентов |

Включаемые пациенты |

|

NIH |

США |

1981-1985 |

32 |

187 |

ИЛГ |

|

PHC |

США |

1982-2006 |

3 |

578 |

ЛАГ |

|

Scottish-SMR |

Шотландия |

1986-2001 |

н/и |

374 |

ИЛГ, ЛАГ-ВПС, ЛАГ-СЗСТ) |

|

French |

Франция |

2002-2003 |

17 |

674 |

ЛАГ |

|

Chinese |

Китай |

1999-2004 |

1 |

72 |

ИЛГ и НЛАГ |

|

REVEAL |

США |

2006-2009 |

55 |

3515 (возраст >3 мес.) |

ЛАГ |

|

Spanish |

Испания |

1998-2008 |

31 |

1028 (возраст > 14 лет) |

ЛАГ n=866, ХТЭЛГ n=162 |

|

UK |

Великобритания |

2001-2009 |

8 |

482 |

ИЛГ, НЛАГ, токсин-индуцированная |

|

New Chinese Regesrty |

Китай |

2008-2011 |

9 |

956 |

ЛАГ |

|

Mayo |

США |

1995-2004 |

1 |

484 |

ЛАГ |

|

Compera |

Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария |

2007-2011 |

28 |

1278 всего, 838 ИЛГ, 440 ассоциированные формы |

Анализ проведен для n= 587 ИЛГ |

|

РФ |

Россия |

2012-апр. 2014 |

10 |

270 |

ЛАГ n=198, ХТЭЛГ n=55, другие n=17 |

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Регистрация больных с легочной ЛАГ и ХТЭЛГ осуществляется проспективно в 10 экспертных центрах России в рамках проведения национального регистра пациентов с легочной гипертензией. Мониторинг за качеством заполнения карт организован в НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РК НПК» МЗ РФ.

Учитывались данные о регионе проживания больного, возраст пациента на момент включения в регистр и на момент дебюта заболевания, промежутки времени от дебюта симптомов до первого обращения к врачу, до момента установления диагноза, динамика частоты жалоб; данные, полученные при проведении теста 6 минутной ходьбы (Т6МХ), рентгенографии органов грудной клетки (Rg), эхокардиографии (ЭхоКГ), катетеризации правых отделов сердца (КПОС), спирографии легких, необходимые анализы крови; регистрировались случи смерти пациентов.

В рамках данной работы нами были проанализированы карты пациентов в возрасте старше 18 лет с диагнозом легочная артериальная гипертензия (группа 1 классификации легочной гипертензии), включенных в регистр в период с 01.01.2012 г. по 30.04.2014 г. Диагноз был установлен в соответствии с алгоритмом, предложенным в российских рекомендациях по диагностике и лечению ЛГ в 2007 г. [1].

Статистическая обработка результатов осуществлена при помощи компьютерной программы Statisica v. 6.1 for Windows (StatSoft Inc., USA). В случае нормального распределения количественные переменные описывались как среднее арифметическое значение (М) и стандартное отклонение от среднего арифметического значения (δ) – М±δ. Для оценки полученных результатов использовались методы статистического анализа: коэффициент корреляции Пирсона (анализ таблиц сопряженности), t-критерий Стьюдента, критерий Шефе для множественных сравнений (сравнение более чем двух групп).

Если выборки из переменных не соответствовали нормальному закону распределения, вычислялась медиана и 25-ый и 75-ый процентили (me (Q25-Q75), использовали непараметрические тесты: U-тест по методу Манна-Уитни (между группами), критерий Вилкоксона (для оценки динамики изменений), H-тест по Крускалу-Уоллису (сравнение более чем двух групп).

Различия считались статистически значимыми при уровне ошибки p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование включено 198 пациентов с легочной артериальной гипертензией (160 женщин/38 мужчин), из них 55,0% – ИЛГ, 35,9% – ЛАГ, ассоциированная с ВПС, 7,6% – ЛАГ, ассоциированная с СЗСТ, 0,5% – ассоциированная с портальной гипертензией, 1% – наследуемая ЛАГ. При этом в 2012 г. было включено 80 пациентов, 108 больных – в 2013 г. и 10 – за 4 месяца 2014 г.

Медиана возраста пациентов на момент включения в регистр составила 38,1 (28,7-53,8) лет, максимальный возраст 83,8 года; 6,1% пациентов старше 65 лет. Длительность легочной гипертензии на момент включения в регистр в среднем составила 5,9 (2,3-13,7) года.

Как видно из таблицы 3 большинство пациентов проживает в Москве и Московской области (30,3%). Из региональных центров наибольшее количество пациентов наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе (8,1%), Белгородской (5,6%) и Брянской (4,5%) областях, 1 пациент зарегистрирован на Украине.

Таблица 3. Распространенность ЛГ в Российской Федерации

|

Регион |

N |

% |

ЛАГ-ВПС |

ИЛГ |

ЛАГ-СЗСТ |

НЛАГ |

Порт. ЛГ |

|

Алтайский край |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Архангельская область |

2 |

1,0% |

2 |

||||

|

Астраханская область |

6 |

3,0% |

6 |

||||

|

Белгородская область |

11 |

5,6% |

7 |

3 |

1 |

||

|

Брянская область |

9 |

4,5% |

9 |

||||

|

Владимирская область |

2 |

1,0% |

1 |

1 |

|||

|

Волгоградская область |

5 |

2,5% |

1 |

4 |

|||

|

Вологодская область |

2 |

1,0% |

2 |

||||

|

Воронежская область |

2 |

1,0% |

2 |

||||

|

Ивановская область |

6 |

3,0% |

3 |

3 |

|||

|

Калужская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Кировская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Костромская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Краснодарский край |

3 |

1,5% |

2 |

1 |

|||

|

Курская область |

2 |

1,0% |

2 |

||||

|

Ленинградская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Липецкая область |

2 |

1,0% |

2 |

||||

|

Москва |

40 |

20,2% |

16 |

18 |

5 |

1 |

|

|

Московская область |

20 |

10,1% |

8 |

10 |

2 |

||

|

Нижегородская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Омская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Оренбургская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Орловская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Республика Башкортостан |

3 |

1,5% |

1 |

2 |

|||

|

Республика Кабардино-Балкария |

3 |

1,5% |

1 |

2 |

|||

|

Республика Марий Эл |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Республика Мордовия |

4 |

2,0% |

2 |

2 |

|||

|

Республика Северная Осетия |

2 |

1,0% |

1 |

1 |

|||

|

Республика Татарстан |

7 |

3,5% |

1 |

6 |

|||

|

Республики Карелия |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Ростовская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Рязанская область |

7 |

3,5% |

1 |

5 |

1 |

||

|

Саратовская область |

3 |

1,5% |

1 |

1 |

1 |

||

|

Ставропольский край |

7 |

3,5% |

6 |

1 |

|||

|

Тамбовская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Тульская область |

3 |

1,5% |

1 |

2 |

|||

|

Тюменская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Удмуртская республика |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Украина |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Ульяновская область |

1 |

0,5% |

1 |

||||

|

Хабаровский край |

6 |

3,0% |

3 |

3 |

|||

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

16 |

8,1% |

11 |

5 |

|||

|

Челябинская область |

5 |

2,5% |

5 |

||||

|

Ярославская область |

3 |

1,5% |

3 |

Средний возраст пациентов на момент дебюта ЛАГ составлял 28,1 (16,6-46,2) лет. От момента появления первых жалоб до первого обращения пациента к врачу проходит в среднем 4,5 (0,3-30,1) мес., 2,2 (0,2-20,1) мес. требовалось для установления диагноза.

Наиболее часто в дебюте заболевания пациенты предъявляли жалобы на одышку (83%), общую слабость (40%) и сердцебиение (21%). У 17% больных в анамнезе имелись синкопальные состояния; у 13% одним из первых симптомов заболевания были периферические отеки. На момент включения в регистр наблюдалось значительное прогрессирование частоты жалоб на слабость (с 40% до 61%), сердцебиение (с 21% до 47%), кашель (с 9% до 23%), боли в грудной клетке (с 12% до 34%). Число пациентов, имеющих признаки сердечной недостаточности, увеличилось до 34% (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика жалоб от начала заболевания до момента включения в регистр

На этапе включения в регистр рентгенография органов грудной клетки была выполнена 64,1%. У подавляющего большинства пациентов (82,7%) имелись количественные признаки ЛГ. Медианы ширины правого корня составила 1,9 (1,6-2,2) см, коэффициент Мура (процентное соотношение расстояния от самой удаленной точки дуги ЛА до средней линии тел позвонков к левому поперечнику грудной клетки) 36 (32-42,75)%, коэффициент Люпи (процентное соотношение суммы расстояний от средней линии до первого деления правой и левой легочных артерий к диаметру грудной клетки) 37 (35-40)%. Кардио-торакальный индекс был увеличен до 52 (48-57)%.

Данные ЭхоКГ имелись у 84,8% пациентов. Структурных изменений со стороны левых камер сердца выявлено не было: левое предсердие 3,5 (3-3,9) см, конечно-диастолический размер ЛЖ 4,2 (3,7-4,5) см, толщина передней стенки ЛЖ 1,0 (0,9-1,0) см, толщина задней стенки ЛЖ 0,9 (0,8-1,0) см, ФВ ЛЖ ≥ 60%. Выявлено увеличение площади правого предсердия до 21 (17,95-26,60) см, переднезадний размер ПЖ 3,8 (3,2-4,4) см, толщины передней стенки ПЖ 0,8 (0,65-1,0) см, расширение ствола легочной артерии 3,4 (2,98-3,8) см и ее ветвей, признаки относительной недостаточности трикуспидального клапана 2 (1-2) степени и клапана легочной артерии 2 (1-2) степени, повышение СДЛА до 90 (71,75-105,25) мм рт. ст. Диаметр нижней полой вены в среднем находился на верхней границе нормы (2,18 (2-2,4) см). У 17,3% больных визуализирован перикардиальный выпот.

Катетеризация правых отделов сердца на этапе включения в регистр выполнена 42,5% пациентов. Как видно из таблицы 4 в среднем диагностируется повышение систолического давления в легочной артерии (СДЛА), среднего давления в легочной артерии (ДЛАср), ЛСС, снижение сердечного выброса (СВ) и сердечного индекса (СИ) при нормальных значениях среднего давления в правом предсердии (ДППср), давления заклинивания легочной артерии (ДЗЛА), насыщении кислородом артериальной крови и крови из легочной артерии. Острая фармакологическая проба (ОФП), выполненная у 32,3% пациентов (у 76,2% от всех катетеризированных), продемонстрировала в целом снижение ДЛАср с 57 (47-69) мм рт. ст. до 51 (37-67) мм рт. ст., ЛСС с 1067 (792,75-1378,25) дин х сек/см5 до 775 (445,5-1190,5) дин х сек/см5 на фоне увеличения СВ с 3,55 (2,88-4,3) л/мин до 3,9 (3,25-5,05) л/мин. Однако критериев положительной ОФП (снижение ДЛАср как минимум на 10 мм рт. ст. при снижении абсолютного значения менее 40 мм рт. ст. на фоне отсутствия снижения СВ) достигли лишь 25% больных.

Наиболее часто пациенты с ЛАГ соответствовали критериям II функционального класса (ф.к.) по классификации ВОЗ, чуть реже III ф.к. Суммарно I или II ф.к. был выставлен более чем у половины пациентов (52,9%), III или IV ф.к. – у 47,1% больных. Оценка функциональной способности пациентов представлена в таблице 5.

Проводимые в рутине общий и биохимический анализы крови не продемонстрировали отклонений от нормы.

Из сопутствующей патологии наиболее часто встречаются эрозивно-язвенное поражение верхних отделов желудочнокишечного тракта (27%), артериальная гипертония без поражения органов мишеней (14%), нефролитиаз или мочекаменная болезнь (9%), хронический тиреоидит со сниженной функцией щитовидной железы (9%), заболевания желчного пузыря (6%) (табл. 6).

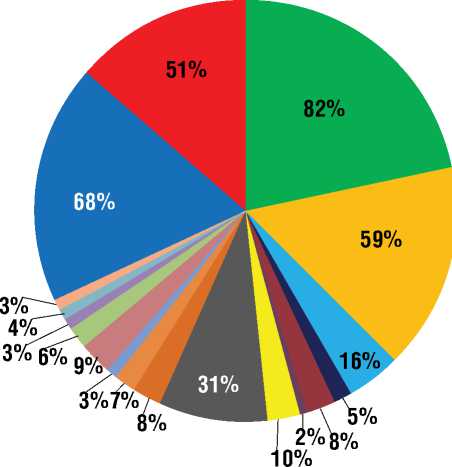

Терапия пациентов с ЛАГ как правило многокомпонентная. Медиана количества лекарственных препаратов составила 4 (3-6) на каждого больного; 2/3 (76%) пациентов получали от 3 до 7 препаратов. Обращает на себя внимание, что 3% пациентов вообще не получали лечения. Назначаемая больным терапия представлена на рисунке 2.

Таблица 4. Данные катетеризации правых отделов сердца

|

Значение (медиана, 25 и 75 кв.) |

Норма |

|

|

ЧСС в мин |

80 (72 - 88) |

60 - 90 |

|

Д ПП ср, мм рт. ст. |

5 (3 - 9,25) |

2 - 6 |

|

СДЛА, мм рт. ст. |

85,5 (67,5 - 101,25) |

< 30 - 36 |

|

ДЛА ср, мм рт. ст. |

55 (43,25 - 64) |

< 25 |

|

ДЗЛА, мм рт. ст. |

7,0 (4,25 - 9,0) |

6 - 12 |

|

SaO2, % |

96,0 (92,5 - 98,0) |

95 - 100 |

|

SvO2, % |

60,5 (55 - 66) |

60 - 80 |

|

СВ, л/мин |

3,5 (2,9 - 4,33) |

4,0 - 8,0 |

|

СИ, л/мин/см2 |

2,0 (1,8 - 2,3) |

2,5 - 4,0 |

|

ЛСС, дин х сек/см5 |

1079 (762 - 1424,8) |

< 240 |

Примечание. ЧСС – частота сердечных сокращений, Д ПП – давление в правом предсердии, СДЛА – систолическое давление в легочной артерии, ДЛА ср – среднее давление в легочной артерии, ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии, SaO2 – насыщение артериальной крови кислородом, SvO2 – насыщение кислородом крови из легочной артерии, СВ – сердечный выброс, СИ – сердечный индекс, ЛСС – легочное сосудистое сопротивление.

Таблица 5. Функциональная способность пациентов

|

Показатель |

Значение |

|

|

Тест 6-минутной ходьбы, метры |

393,84 ± 111,10 |

|

|

Одышка по шкале Борга, баллы |

3,34 ± 1,41 |

|

|

Функциональный класс |

I |

9,2% |

|

II |

43,7% |

|

|

III |

36,2% |

|

|

IV |

10,9% |

|

Таблица 6. Анализ сопутствующей патологии у больных ЛГ

|

Сопутствующие заболевания |

|

|

Эрозивно-язвенные заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта |

27% |

|

Артериальная гипертензия |

14% |

|

Нефролитиаз / Мочекаменная болезнь |

9% |

|

Фибрилляция / Трепетание предсердий |

7% |

|

Гипотиреоз |

6% |

|

Тиреоидит |

6% |

|

Заболевания желчного пузыря |

6% |

|

Анемия |

5% |

|

Ожирение |

5% |

|

Остеохондроз позвоночника |

5% |

|

Другие нарушения ритма и проводимости сердца (исключая фибрилляцию и трепетание предсердий) |

5% |

|

Узловой зоб |

4% |

|

Миома матки |

3% |

|

Варикозное расширение вен нижних конечностей |

3% |

|

Другие заболевания кишечника |

3% |

|

Сахарный диабет |

3% |

|

Ишемическая болезнь сердца |

2% |

|

Фиброз / Цирроз печени |

2% |

Таблица 6. Анализ сопутствующей патологии у больных ЛГ

|

Сопутствующие заболевания |

|

|

Хронический бронхит |

2% |

|

Атеросклеротическое поражение артерий различной этиологии |

2% |

|

Заболевания мочевого пузыря |

2% |

|

Предсердная септостомия |

2% |

|

Нарушение мозгового кровоснабжения |

1% |

|

Тромбофилии |

1% |

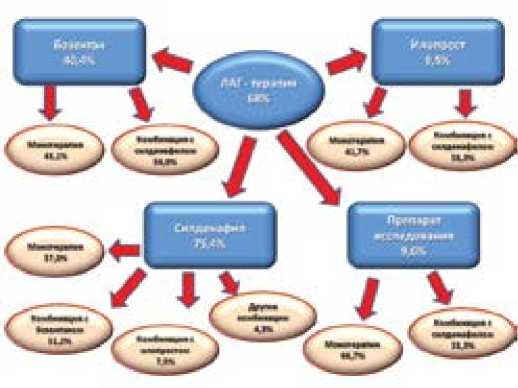

68% больным была назначена ЛАГ-специфическая терапия. Из них 66,7% принимали один препарат, 31,7% – два препарата и 1,6% – три препарата. Наиболее часто назначаемым оказался силденафил (рис. 3). Из пациентов, получавших ЛАГ терапию, силденафил принимали 75,4% (51,1% от всей когорты), в том числе 31,2% в комбинации с бозентаном, 7,5% в комбинации с илопростом и 4,3% в комбинации с препаратом клинического исследования. Бозентан принимали 40,4% пациентов (27,4% от всей когорты), илопрост – 9,5% (6,5% от всей когорты) и 9,6% пациентов получали препарат в рамках исследований (6,5% от всей когорты).

Половина (51%) из всех больных принимали препараты из группы антагонистов кальция (АК), при этом дигидропиридиновые АК назначались в 47%, дилтиазем – в 51% и верапамил – в 2% случаев. Обращает на себя внимание, что в 65% случаев АК назначались совместно с препаратами ЛАГ-терапии. В 36% это были дигидропиридиновые АК, 63% – дилтиазем и 1,0% – верапамил.

Рисунок 2. Анализ проводимой терапии у больных ЛГ

■ Специфическая терапия 68% ■ Гастропротекторы 31%

■ Антагонисты кальция 51% ■ Иммуносупрессоры 8%

-

■ Антитромбическая терапия 82% ■ Статины 7%

-

■ Диуретики 59%

-

■ β-блокираторы 16%

-

■ Ивабрадин 5%

-

■ Дигоксин 8%

-

■ Амиодарон 2%

Ингибиторы АПФ/БРА 10%

Антитромботическая терапия назначалась 82% пациентам, из них варфарин получали 54,2%, ацетилсалициловую кислоту 37,9%, низкомолекулярные гепарины 3,9%, «новые» пероральные антикоагулянты – 2,0% (ривароксабан, n=2; да-бигатран, n=1), дипиридамол 0,7%, клопидогрел 1,3%. Из них 1,3% больным была назначена комбинированная терапия (дипиридамол + ацецилсалициловая кислота, n=1; ривароксабан + ацецилсалициловая кислота, n=1).

На момент включения в регистр более половины всех пациентов (59%) получали диуретическую терапию. При этом на монотерапии находились только 35,5%, из которых спиронолактон принимали 17%, эплеренон1%, фуросемид 1%, торасемид 14%, индапамид 2% и гидрохлоротиазид 1%. Большинство больных принимали комбинированную диуретическую терапию спиронолактоном и одним или несколькими петлевыми диуретиками и/или ингибиторами карбоангидразы. При этом у 60% пациентов в качестве одного из препаратов был спиронолактон, эплеренон у 4%, торасемид у 56%, фуросемид у 25%, ингибиторы карбоангидразы у 5%; у 3% больных применялся индапамид.

Пациентам с ЛАГ достаточно часто (у 31%) назначаются препараты, потенциально влияющие на ритм, такие как ивабра-дин (5%), β -блокаторы (16%), дигоксин (8%), амиодарон 2%.

Из сопутствующей терапии треть больных (31%) получает гастропротективные препараты, реже ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II (10%), статины 7%, гормонозамещающие препараты щитовидной железы (9%). Подробно основная и сопутствующая терапия представлена на рисунке 2.

Рисунок 3. ЛАГ-специфическая терапия в российском регистре

■ Препараты железа 3%

■ Гормоны щитов. железы 9%

■ Триметазидин 6%

■ Гепатопротекторы 3%

■ Аллопуринол 4%

■ Сахароснижающие препараты 3%

В результате анализа данных выживаемость пациентов с ЛАГ за первый год наблюдения составляет 98%; на втором году 96% и на момент проведения анализа (4 месяца 3 года наблюдения) 93%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Регистрация пациентов с ЛАГ во многих странах Мира началась еще в конце 90-х-начале 2000-х годов (США 1981 г., Франция 2002 г., Китай 1999 г., Испания 1998 г., Великобритания 2001 г.) [6]. Многоцентровое популяционное исследование в РФ стартовало лишь с января 2012 г. За два года и четыре месяца существования в регистр включено 198 пациентов с ЛАГ, что, учитывая большую численность населения РФ, несомненно, мало.

В российском регистре, в отличие от других, отмечается иное соотношение форм ЛАГ. Так доли больных ИЛГ в российском регистре выше, чем во всех других регистрах (55% в сравнении с French 39%, Spanish 30%, REVEAL 46%, Scottish-SMR 47%, New Chinese Registry 35%) [7,8,9,10,11]. Исключение составляет европейский регистр Compera, который был направлен на поиск больных ИЛГ с целью оценки течения заболевания в современных условиях и включающий 65,6% этих пациентов [12]. Доля больных ЛАГ-ВПС также высока (35,9% против French 11%, Spanish 16%, REVEAL 10%, Scottish-SMR 23%) и уступает только New Chinese Registry (43%). Процент больных с ЛАГ-СЗСТ напротив самый низкий: 7,6% против French 15%, Spanish 15%, REVEAL 25%, New Chinese Registry 19%. Активное присоединение к регистру ревматологов, вероятно, могло бы выровнять процентное соотношение.

В российском регистре превалируют женщины (80,8%), что сопоставимо с REVEAL (80%) и выше, чем во всех остальных регистрах (French 65%, Spanish 71%, New Chinese Registry 70%). Любопытно, что российская когорта больных ЛАГ наиболее молодая (38,1 (28,7-53,8) лет) по сравнению с French (50 ± 15 лет), Spanish (45 ± 17 лет), REVEAL (50 ± 14 лет), Scottish-SMR (52 ± 12 лет), уступая лишь New Chinese Registry (36 ± 13 лет). Это, вероятно, отражается на более сохранном функциональном статусе российских пациентов: 47% пациентов имеют III и IV ф.к. против 75% French, 56% REVEAL, 69% Spanish, 54% New Chinese Registry. Дистанция в Т6МХ несколько больше, ДПП ср меньше в РФ, хотя ДЛА ср сопоставимо с остальными странами (табл.7).

В регистре Великобритании и Ирландии была проведена оценка частоты жалоб в развернутой стадии заболевания [13]. Некоторые жалобы сопоставимы с данными российского регистра (одышка 93% и 98,9%, периферические отеки 34% и 30,9%, боли в груди 34% и 29,1%, обмороки 22% и 22,7% в РФ и UK, соответственно). Вместе с тем на слабость в РФ жалуются значительно чаще (61%), чем в UK (13,5%); в РФ больше распространены кашель (23% против 13,1%), сердцебиение (47% против 8,9%) и кровохарканье (6% против 3,9%).

Обращает на себя внимание то, что КПОС на момент включения в регистр выполнялась лишь у 42,5% пациентов. Данный факт может быть объяснен рядом причин: во-первых, в регистр могут быть включены пациенты с установленным ранее диагнозом и проведенной КПОС до 2012 г., во-вторых, в ряде случаев КПОС не проводится по техническим причинам и, в-третьих, исследование может быть не проведено из-за тяжести состояния пациента.

Среди пациентов с ЛАГ патогенетическую терапию получают 68%. Учитывая то, что 75% пациентов имели отрицательную острую фармакологическую пробу, можно говорить о достаточно хорошем охвате ЛАГ терапией этой категории больных.

Наиболее часто назначался силденафил (51,1% от всех включенных в регистр), реже бозентан (27,4%), илопрост только у 6,5% пациентов. В американском регистре REVEAL все классы ЛАГ-специфических препаратов имеют сопоставимую частоту назначения: силденафил получали 49%, бозен-тан (47%), простаноиды 42% (илопрост 9,7%). Такая разница, вероятно, связана со стоимостью лекарственных препаратов и особенностями лекарственного обеспечения в РФ.

Достаточно часто российским пациентам назначались АК (51% против 25,6% в США и 5,0% – в Великобритании, соответственно). При этом более половины из них (65%) принимали АК совместно с препаратами ЛАГ-терапии. Назначение дилтиазема в таких случаях (63%) часто объясняется его отрицательным хронотропным эффектом. У пациентов с исходно положительной ОФП при ускользании эффекта дигидропиридиновых АК к терапии присоединяется ЛАГ-специфический препарат. Вероятно, врачи не отменяют АК в надежде на сохранение небольшого резерва вазодилятации.

Антитромботическая терапия назначалась примерно с такой же частотой, как в REVEAL (82% в РФ против 71%). Обращает на себя внимание назначение в 1,3% случаев клопидогрела при отсутствии к этому очевидных показаний. Примечательно, что в США это процент еще выше (n=48; 2%). Также вызывает вопросы потребность в двойной антитромботической терапии при отсутствии ИБС.

В РФ пациенты несколько реже получают диуретики (59% против 69,3% в США), дигоксин (8% против 26,4%), гормонозамещающие препараты щитовидной железы (9% против 20,6%), статины (7% против 16,1%), ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II (10% против 11,3%) и несколько чаще β -блокаторы (16% против 12,1% РФ),

Однолетняя выживаемость больных в российской когорте оказалась выше, чем в других регистрах: 98% против 88,489,3% во Франции, 91% в США и 92,7% в Великобритании.

Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших регистров мира и РФ (2)

|

Ф.К. III/IV |

Т6МХ, м |

ДПП ср, мм рт. ст. |

ДЛА ср, мм рт. ст. |

|

|

РФ |

47% |

393,84 ± 111,10 |

5 (2-9,25) |

55 (43,25-64) |

|

French |

75% |

329 ± 109 |

8 ± 5 |

55 ± 15 |

|

REVEAL |

56% |

366 ± 126 |

9 ± 6 |

51 ± 14 |

|

Spanish |

69% |

363 ± 120 |

9 ± 5 |

54 ± 16 |

|

New Chinese Registry |

54% |

378 ± 125 |

8 ± 5 |

63 ± 20 |

Двулетняя выживаемость в большинстве регистров не оценивалась. Вероятно, имеющиеся различия объясняются более молодым возрастом российских пациентов, лучшим функциональным статусом и более высоким процентом пациентов с синдромом Эйзенменгера, имеющих, как показывают современные исследования, лучшую выживаемость среди пациентов с различными формами ЛАГ.

Таким образом, регистр пациентов с легочной гипертензией позволяет ответить на ряд вопросов, касающихся распространенности заболевания, его течения, потребности в специфической терапии, смертности и т.д. Создание и присоединение к работе новых экспертных центров позволит улучшить раннюю диагностику ЛАГ и ХТЭЛГ, обеспечить регистрацию пациентов, их последующее наблюдение и снизить смертность среди этой категории пациентов.

Список литературы Особенности легочной артериальной гипертензии по данным российского регистра

- Диагностика и лечение легочной гипертензии. Российские рекомендации. Приложение 2 к журналу «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» 2007; 6.

- Simonneau G., Gatzoulis M.A., Ian Adatia I. et al. Updated Clinical Classification of Pulmonary Hypertension. J Am Coll of Cardiol 2013; 25(Vol. 62), Suppl: 34-41.

- Агапитов Л.И. Диагностика и лечение легочной артериальной гипертензии у детей. Лечащий врач. 2014; 4: 50-54

- Fuster V., Steele P.M., Edwards W.D. et al. Primary pulmonary hypertension: natural history and the importance of thrombosis. Circulation. 1984; 70: 580-587.

- Rich S., Dantzker D.R., Ayres S.M., et al; Primary pulmonary hypertension: a national prospective study. Ann Intern Med. 1987; 107: 216-223.

- Pulmonary Arterial Hypertension: Epidemiology and Registries. McGoon M.D., Benza R.L., Escribano-Subias P. et al. JACC 2013; 25(Vol. 62), Suppl D 51-59

- Humbert M., Sitbon O., Chaouat A. et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 1023-1030.

- Escribano-Subias P., Blanco I., Lopez-Meseguer M., et al. Survival in pulmonary hypertension in Spain: insights from the Spanish registry. Eur Respir J 2012; 40: 596-603.

- Badesch D.B., Raskob G.E., Elliott C.G. et al. Pulmonary Arterial Hypertension: Baseline Characteristics From the REVEAL Registry. Chest 2010; 137: 376-387.

- Peacock A.J., Murphy N.F., McMurray J.J.V., Caballero L., Stewart S. An epidemiological study of pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2007; 30: 104-9.

- Zhang R., Dai L.Z., Xie W.P., et al. Survival of Chinese patients with pulmonary arterial hypertension in the modern management era. Chest 2011; 140: 301-9.

- Hoeper M.M., Huscher D., Ghofrani H.A., et al. Elderly patients diagnosed with idiopathic pulmonary arterial hypertension: results from the COmPeRA registry. Int J Cardiol 2013; 168: 871-80.

- Ling Y., Johnson M.K., Kiely D.G., et al. Changing demographics, epidemiology, and survival of incident pulmonary arterial hypertension: results from the pulmonary hypertension registry of the United Kingdom and Ireland. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Oct 15; 186(8): 790-6.