Особенности макро- и микроэлементного состава и пигментных характеристик планктонных водорослей озера Гусиное в подледный период

Автор: Раднаева Л.Д., Ширеторова В.Г., Цыбекмитова Г.Ц., Павлов И.А., Андреев С.Г., Пинтаева Е.Ц., Гармаев Е.Ж., Тулохонов А.К.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Химия. Физика @vestnik-bsu-chemistry-physics

Рубрика: Химия

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Донные отложения малых озер накапливают информацию даже о небольших климатических изменениях и о хозяйственной деятельности человека на озерных водосборах. Комплексное изучение донных осадков озер разной глубины и гидрологического режима, расположенных в различных ландшафтно-климатических зонах, дает основу для разнопериодных палеоклиматических реконструкций. Процесс формирования донных отложений в водоемах определяется различиями внутриводоёмных гидродинамических, гидрохимических и гидробиологических характеристик экосистемы, а также характером и интенсивностью антропогенной нагрузки. В связи с этим появилась необходимость исследования гидрохимических показателей и пигментных характеристик водной толщи оз. Гусиное для оценки современного состояния водоема. Цель настоящей работы - исследование современного макро-и микроэлементного состава и фотосинтетической активности водной толщи оз. Гусиное в подледный период - в период без непосредственного влияния аллохтонного вещества водосборной территории. Анализ результатов химического анализа поверхностных и придонных вод в акватории оз. Гусиное показал, что в подледный период минерализация вод изменялась в пределах - 392- 403 мг/дм3, с большими значениями у поверхности и меньшими в придонном слое. Преобладающими ионами в макрокомпонентном составе вод озера являются гидрокарбонат-ион (211-220 мг/дм3), сульфат-ион (56-61 мг/дм3), ионы натрия (51-55 мг/дм3) и кальция (28-30 мг/дм3). В придонном слое заметно некоторое повышение содержания сульфатов и ионов натрия вблизи юго-западного побережья в точке с наибольшей глубиной, обусловленное поступлением подземных вод, проходящих через угленосные отложения. Содержание биогенных веществ в подледный период было минимальным - нитриты, аммоний и фосфаты находились ниже предела обнаружения, содержание нитратов изменялось в пределах 0,01-0,08 мг/дм3. Было определено 10 микроэлементов (Cr, Cd, Cu, Fe, Zn, Pb, Mn, Ba, Ni, Al) и наибольшие концентрации суммы элементов наблюдались в придонном слое в самом глубоком месте озера. Фитопланктон в период наблюдений обладал высокой фотосинтетической и продукционной активностью. На это указывают полученные результаты по концентрации хлорофилла а, феофитина а, индекса Маргалефа и соотношение каротиноиды/хлорофилл а, характеризующие физиологическое состояние фитопланктона.

Озеро гусиное, макрокомпонентный и микроэлементный состав воды, хлорофилл, пигменты, планктон, донные отложения, гидрохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/148317777

IDR: 148317777 | УДК: 574.4: | DOI: 10.18101/2306-2363-2018-4-13-25

Текст научной статьи Особенности макро- и микроэлементного состава и пигментных характеристик планктонных водорослей озера Гусиное в подледный период

Озеро Гусиное — крупнейшее пресное озеро на территории Забайкалья. Площадь водосборного бассейна равна 924 км2, площадь водного зеркала 164 км2, длина — 24,8 км, средняя ширина — 8 км, максимальная глубина 26 м, средняя глубина 15 м. Объем водной массы — 2,4 км3. Абсолютная высота уреза воды составляет 551 м [1]. Озеро расположено в Гусиноозерской впадине, представляющей собой депрессию грабенсинклинального типа, расположенную между двумя кристаллическими поднятиями — хребтами Хамбинским на северо-западе и Моностойским на юго-востоке. С гидрогеологических позиций озеро занимает значительную часть одноименного субаквального артезианского бассейна забайкальского типа, сформировавшегося в юрско-меловое время [2] Литоральная часть озера составляет всего 6,3% общей площади зеркала. Берега слабоизрезан- ные, местами обрывистые, но в основном низкие и песчаные, протяжённость береговой линии 65 км. Дно преимущественно илистое. Озеро относится к слабопроточным водоемам (с коэффициентом относительного водообмена 0,0125). Впадающие в него притоки маловодны. Чаще всего зимой они перемерзают, а летом нередко не доходят до озера [1].

Озеро Гусиное подвержено значительному антропогенному воздействию. Наибольшее негативное влияние оказывают Гусиноозёрский промышленный узел, включающий ГРЭС, и Холбольджинский угольный разрез, расположенные на северном и северо-восточном берегах озера. В юго-западную часть озера поступают стоки поселка Гусиное озеро и локомотивного депо железнодорожной станции. Атмосферные выбросы ГРЭС составляют в среднем 830 т/год, а сброс теплых нормативно чистых сточных вод — 431 млн. м3 в 2016 г. [3].

Наиболее заметно на изменения климата и антропогенное воздействие реагируют малые озера. Донные отложения малых озер накапливают информацию даже о небольших климатических изменениях и о хозяйственной деятельности человека на озерных водосборах. Комплексное изучение донных осадков озер разной глубины и гидрологического режима, расположенных в различных ландшафтно-климатических зонах, дает основу для разнопериодных палеоклиматиче-ских реконструкций. Сопоставление данных по разным объектам позволит в будущем выявить тенденции изменения климата в отдельных частях крупного Азиатского региона [4]. Процесс формирования донных отложений в водоемах определяется различиями внутриводоёмных, гидродинамических, гидрохимических и гидробиологических характеристик экосистемы, а также характером и интенсивностью антропогенной нагрузки. В связи с этим необходимо исследование гидрохимических показателей и пигментных характеристик водной толщи оз. Гусиное для оценки современного состояния водоема.

Цель настоящей работы — исследование современного макро- и микроэле-ментного состава и фотосинтетической активности водной толщи оз. Гусиное в подледный период — в период без непосредственного влияния аллохтонного вещества водосборной территории.

Воздействие Гусиноозерского промышленного узла и селитебной территории, расположенных на водосборной площади, отражается на макро- и микрокомпо-нентном составе вод оз. Гусиное. Антропогенное воздействие, связанное с избыточным поступлением органического вещества и биогенных элементов могут быть установлены и количественно оценены на основе анализа пигментных характеристик планктонных водорослей [5, 6], что характеризует индикаторную значимость растительных пигментов в мониторинге природных вод [7, 8].

Материал и методы исследований

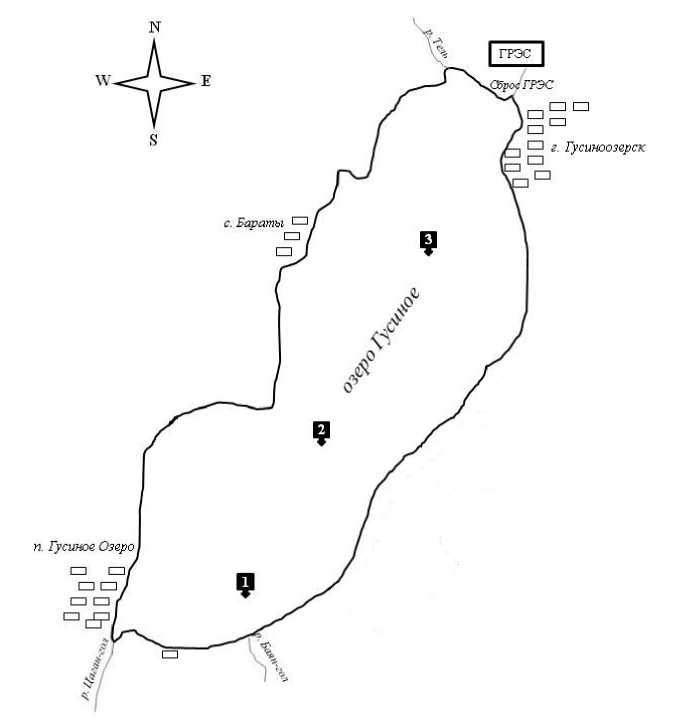

В данной работе рассмотрены материалы полевых исследований, проведенных в подледный период 2018 г. Пробы воды отобраны батометром Паталаса в различных частях озера и на разных глубинах (рис. 1). В полевых условиях были произведены измерения температуры, pH, мутности, содержания растворенного в воде кислорода. pH определяли потенциометрическим методом, со стеклянным электродом (pH-метр ИТ-1101), растворенный кислород определяли портативным оксиметром HI 9147. Ионный состав воды определяли с помощью ионного хроматографа Dionex ICS-1600. Минерализацию воды определяли расчетным путем как арифметическую сумму содержания всех определенных анализом ионов в мг/дм3.

Для многоэлементного ICP-анализа образцы отбирали в предварительно отмытые 0,5 л (ПЭТ) бутылки. Для определения растворенных форм элементов пробу фильтровали через мембранный фильтры с диаметром пор 0,45 мкм, а затем пробы фиксировали концентрированной азотной кислотой. Последующий анализ выполняли по ГОСТ Р 57165-2016 [9] на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой Profile Plus (Teledyne, США). Для калибровки прибора использовали многоэлементные стандартные растворы для ICP IV-STOCK-1.

Для анализа на пигменты пробу воды объемом 2 л концентрировали на мембранных фильтрах «Владисарт». Концентрации пигментов в ацетоновых экстрактах оценивали стандартным спектрофотометрическим методом (ГОСТ 17.1.4.02-90, с измениями от 13.07.2017) [10].

Рис. 1. Карта-схема точек отбора проб на акватории оз. Гусиное. Станция 1 (51°07´30.1″с.ш., 106°21´42.4″в.д.), глубина (гл.) 25 м, прозрачность воды (пр.) 4 м; станция 2 (51°10´12.3″с.ш., 106°23´20.1″в.д.), гл. — 21 м, пр. — 4 м; станция 3 (51°13´44.02″с.ш., 106°26´29.27″в.д.), гл. — 21 м, пр. — 8 м.

Результаты и их обсуждение

Хорошими экспресс-показателями, состояния водной среды, служат температура, pH, общая минерализация и концентрация растворенного кислорода в воде. Снижение рН, содержания кислорода и увеличение общей минерализации воды могут являться признаками эвтрофирования — накопления в водоеме органических веществ и биогенов, и о возможном экологическом неблагополучии [11].

Газовый режим в оз. Гусиное имеет свои особенности. Несмотря на использование озера в качестве водоема-охладителя ГРЭС, что часто приводит к нарушению газового режима, концентрация кислорода в воде находится на достаточно высоком уровне даже в подледный период (11,2-12,2 мг/дм3), что уже отмечалось ранее [12] и объясняется наличием высшей водной растительности, которая обогащает придонные слои воды кислородом. В результате чего, даже в зимний период насыщение им превышает 83%. pH среды в поверхностном слое (8,17-8,24) выше, чем в придонном слое (8,07-8,17), а вот окислительно-востановительный потенциал выше в придонном слое воды, что влияет на содержание тяжелых металлов в придонном слое.

Анализ результатов химического анализа образцов поверхностных и придонных вод, отобранных в акватории оз. Гусиное показал, что в подледный период минерализация вод изменялась в пределах — 392-403 мг/дм3, с большими значениями у поверхности и меньшими в придонном слое. В придонном слое заметно некоторое повышение содержания сульфатов и ионов натрия вблизи юго-западного побережья в точке с наибольшей глубиной (станция 1), обусловленное поступлением подземных вод, проходящих через угленосные отложения. В целом, содержание ионов было несколько ниже в северной котловине (станция 3).

Преобладающими ионами в макрокомпонентном составе вод озера являются гидрокарбонат-ион (211-220 мг/дм3), сульфат-ион (56-61 мг/дм3), ионы натрия (51-55 мг/дм3) и кальция (28-30 мг/дм3). Содержание биогенных веществ в подледный период было минимальным — нитриты, аммоний и фосфаты находились ниже предела обнаружения, содержание нитратов изменялось в пределах 0,01-0,08 мг/дм3. Проведенные исследования показали, что воды озера по составу относятся к гидрокарбонатному классу группе натрия.

Сравнение результатов гидрохимических исследований за многолетний период исследований озера [1, 12, 13] показывает значительные изменения химического состава воды и концентрации главных ионов. С гидрокарбонатно-кальциевой вода в результате антропогенного воздействия изменилась на гидрокарбонатно-натриевую. Начало промышленной разработки Хольбольджинского угольного разреза в 1965 г. и ввод в эксплуатацию Гусиноозерской ГРЭС в 1976 г. привели к значительному росту минерализации воды с соответствующим увеличением содержания ионов в макрокомпонентном составе, в особенности сульфат-ионов и щелочных металлов. Рост содержания сульфатов и натрия обусловлен поступлением в озеро карьерных вод угольного разреза, сбросов шахты «Гусиноозерская» и производственных стоков ГРЭС, влияние оказывают и карты золоотвалов, вблизи которых протекает протока р. Загустай — Тель. После прекращения сброса карьерных вод Хольбольджинского угольного разреза в 80-90-е годы наблюдалась стабилизация уровня воды и прекращение накопления сульфатов и щелочных металлов [12]. Предполагалось, что если не произойдет дальнейшего усиления антропогенного воздействия на водоем, содержание главных ионов в воде озера сохраниться на уровне 80-90-х гг. Однако, результаты проведенных исследований показывают, что накопление сульфатов и натрия продолжается.

Таблица 1

Состав главных ионов поверхностных вод акватории оз. Гусиное (мг/дм3)

|

стан ция |

Горизонт, м |

Cl- |

SO4 2- |

НСО 3 - |

Na+ |

K + |

Mg 2+ |

Ca 2+ |

сумма ионов |

|

Ст.1 |

0 |

8,1 |

60,8 |

222,7 |

54,9 |

3,5 |

15,9 |

30,2 |

400,0 |

|

дно |

7,9 |

58,2 |

219,6 |

54,9 |

3,6 |

15,8 |

28,8 |

392,7 |

|

|

Ст.2 |

0 |

7,7 |

58,3 |

222,7 |

52,7 |

3,3 |

15,5 |

29,2 |

392,2 |

|

дно |

7,4 |

55,9 |

213,5 |

51,1 |

3,2 |

15,0 |

28,4 |

375,1 |

|

|

Ст.3 |

0 |

8,0 |

60,6 |

225,7 |

54,7 |

3,7 |

15,9 |

30,4 |

402,5 |

|

дно |

7,7 |

57,7 |

210,5 |

51,3 |

3,0 |

15,0 |

28,4 |

377,1 |

|

|

1958* (июнь) |

6,0-7,0 |

7,6-8,1 |

153174 |

12,0-12,5 |

10,3 12,4 |

30,2-34,0 |

220-247 |

||

|

1974* (февраль) |

4,0-4,8 |

18,0-21,7 |

169179 |

21,7-27,3 |

8,0 12,6 |

26,3-31,3 |

254-271 |

||

|

1974* (июнь) |

3,2-3,8 |

8,4-12,2 |

148159 |

21,9-23,8 |

3,1 4,5 |

32,0-35,7 |

225-268 |

||

|

1991-1992** |

8-12 |

32-38 |

175183 |

36-43 |

10-12 |

29-32 |

232-338 |

||

— по данным работы [13],** — по данным работ [1, 12]

Среди компонентов химического состава поверхностных вод соединения металлов занимают одно из важных положений. Это обстоятельство обусловлено их специфическими свойствами в водной среде: поливалентностью, высокой реакционной способностью, благодаря которым металлы участвуют практически во всех физико-химических, химических и биологических процессах, протекающих в водных объектах. Разнообразие природных условий водосборного бассейна в сочетании с техногенным воздействием определяет уровень содержания и пространственные различия в распределении растворенных форм химических элементов в воде.

Химический состав озерных вод находится в прямой зависимости от состава пород, слагающих водосбор и ложе озера, поскольку формируется в результате выщелачивания кристаллических пород водосбора под влиянием климатических и антропогенных условий, а также внутриводоемных процессов, обусловленных изменением кислотности воды, степенью эвтрофирования водоема и другими факторами [14]. Сравнение полученных данных с ранее проведенными исследованиями [12] показывает, что за последние 25 лет содержание железа, цинка, меди, марганца, свинца и кадмия с тех времен в озере значительно увеличилось (табл. 2.). Наблюдающееся накопление данных элементов в первую очередь связано с антропогенным влиянием на озеро населенных пунктов, сточных вод золоотвалов и сбрасываемых теплых вод с ГРЭС.

Таблица 2

Содержание некоторых элементов в воде оз. Гусиное, мкг/дм3

|

Участок озера |

Элементы |

|||||||||||

|

Fe |

Zn |

Cu |

Mn |

Pb |

Cd |

|||||||

|

Северная котловина |

4,8 6,4 |

8,3 5,8 |

0,5 1,5 |

12,3 13,0 |

1,2 1,9 |

14,3 14,4 |

2,0 6,6 |

13,9 13,7 |

˂0,1 |

10,8 15,4 |

˂0,05 |

13,6 13,6 |

|

Средняя |

3,5 |

7,3 |

12,1 |

0,6 |

13,8 |

2,7 |

14,0 |

˂0,1 |

10,8 |

˂0,05 |

13,4 |

|

|

часть |

3,8 |

6,7 |

13,5 |

0,7 |

13,7 |

2,4 |

13,9 |

17,6 |

13,6 |

|||

|

Южная |

1,7 |

8,3 |

0,2 |

13,9 |

0,4 |

15,0 |

2,1 |

13,8 |

˂0,1 |

16,5 |

˂0,05 |

13,5 |

|

котловина |

1,6 |

10,6 |

1,1 |

13,4 |

0,5 |

14,6 |

1,2 |

24,3 |

12,9 |

13,4 |

||

В числителе — поверхностный слой воды, в знаменателе — придонный. В первом столбце данные за 1991-1992 гг [12], во втором столбце собственные данные.

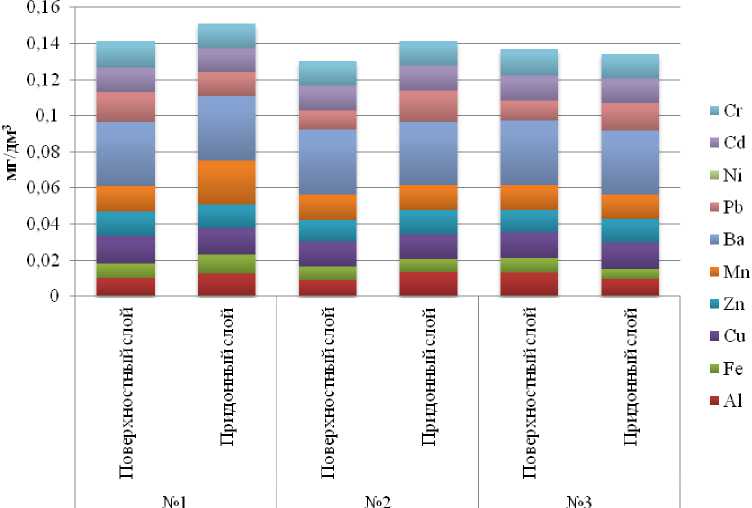

Сравнительный анализ микроэлементного состава воды на разных глубинах оз. Гусиное, проведенный нами ранее, показал, что максимальные концентрации элементов наблюдаются в придонном слое [15]. Результаты определения содержания 10 микроэлементов в пробах поверхностных и придонных вод представлены на рис. 2. Полученные данные показывают наибольшие концентрации суммы микроэлементов в придонном слое, что связано с изменением окислительно-восстановительного потенциала в зимний период, способствующего переходу элементов в растворимые формы. Таким образом, донные отложения выступают как источник вторичного поступления элементов сначала в поровые воды, а затем — и в поверхностные. Наибольшее по акватории озера содержание суммы элементов было зафиксировано в самом глубоком месте озера на станции № 1 (рис. 2).

Состояние пигментных характеристик планктонных водорослей в водной толще оз. Гусиное представлено в табл. 3. Использование в качестве характеристик физиологического состояния фитопланктона содержания феофитина, индекса Маргалефа ( I ) и соотношения каротиноиды/хлорофилл а позволяет более полно оценить процессы, происходящие в сообществе фотосинтетиков.

Содержание хлорофилла а в озере меняется от 0,5 до 1,9 мг/м3, хлорофилла b — 0,51-0,58 мг/м3. Значения пигментного индекса, изменяющиеся в узких пределах (2,7–2,9), а также низкие показатели феопигментов свидетельствуют обСодержание хлорофилла а в озере меняется от 0,5 до 1,9 мг/м3, хлорофилла b — 0,51-0,58 мг/м3. Значения пигментного индекса, изменяющиеся в узких пределах (2,7–2,9), а также низкие показатели феопигментов свидетельствуют об активном функционировании фитопланктона. При высоком обилии водорослей значения пигментных индексов и относительное содержание феопигментов снижаются за счёт присутствия в фитопланктоне жизнеспособных активных клеток [16].

Рис. 2. Содержание микроэлементов в поверхностном и придонном слоях воды озера Гусиное, мг/дм3.

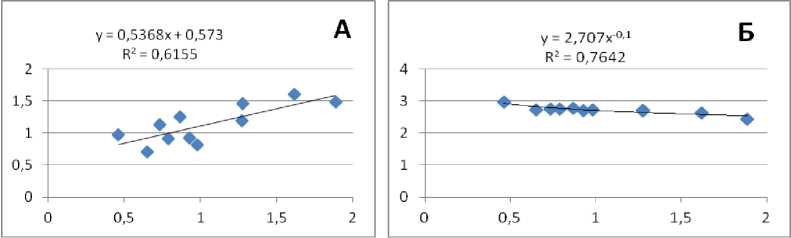

Увеличение концентрации хлорофилла а над каротиноидами связано с преобладанием сине-зеленых водорослей. Установлена небольшая связь между содержанием Хл а и суммой каротиноидов (рис. 3, А). Выявлена устойчивая обратная связь между величинами пигментного индекса и содержанием Хл а в планктоне (рис. 3, Б).

Вертикальное соотношение пигментов показывает, что по первой станции (табл. 3) происходит постепенное нарастание содержания хлорофилла а от поверхностного слоя до дна. По второй и третьей станциям увеличение концентрации хлорофилла а отмечается в зоне прозрачности. Большое содержание хлорофилла а в придонных слоях воды свидетельствует о постепенной седиментации хлорофилла [17]. Хлорофилл b и c и каротиноиды практически равномерно распределены по толще воды станций 1 и 2. По третьей станции — содержание каротиноидов в поверхностном горизонте воды выше среднего значения по станции отбора.

Таблица 3

Содержание фотосинтетических пигментов в пробах воды озера Гусиное (мкг/л)

|

№ стан -ции |

Горизонт, м |

С ха |

С b |

С фа |

C c1 + c2 |

С k (син-зел) |

С k (диатом) |

I |

|

1 |

0 |

1,28 |

0,534 |

0,152 |

0,676 |

1,46 |

1,88 |

2,7 |

|

8 |

1,62 |

0,570 |

0,053 |

0,835 |

1,61 |

1,12 |

2,6 |

|

|

24 |

1,89 |

0,563 |

-0,135 |

0,896 |

1,48 |

1,83 |

2,4 |

|

|

Σ |

1,60±0,76 |

0,556± 0,047 |

0,070± 0,023 |

0,802± 0,282 |

1,52±0,20 |

1,61±1,06 |

2,6±0,35 |

|

|

2 |

0 |

0,46 |

0,510 |

0,303 |

0,814 |

0,98 |

1,50 |

2,9 |

|

8 |

1,27 |

0,518 |

-0,041 |

0,712 |

1,19 |

1,58 |

2,7 |

|

|

20 |

0,73 |

0,506 |

0,274 |

0,744 |

1,13 |

1,45 |

2,7 |

|

|

Σ |

0,823± 1,25 |

0,511± 0,02 |

0,179± 0,05 |

0,757± 0,16 |

1,1±0,33 |

1,51±0,20 |

2,8±0,43 |

|

|

3 |

0 |

0,869 |

0,551 |

0,257 |

0,750 |

1,25 |

1,63 |

2,8 |

|

4 |

0,651 |

0,533 |

0,032 |

0,575 |

0,71 |

1,08 |

2,7 |

|

|

8 |

0,981 |

0,570 |

-0,121 |

0,643 |

0,82 |

1,18 |

2,7 |

|

|

16 |

0,789 |

0,582 |

0,073 |

0,611 |

0,91 |

1,18 |

2,7 |

|

|

20 |

0,927 |

0,516 |

0 |

0,626 |

0,92 |

1,25 |

2,7 |

|

|

Σ |

0,843± 0,36 |

0,550± 0,07 |

0,048± 0,038 |

0,641± 0,18 |

0,92±0,56 |

1,26±0,59 |

2,74±0,08 |

|

|

ΣΣ |

1,043± 0,29 |

0,541± 0,02 |

0,077± 0,01 |

0,717± 0,07 |

1,133± 0,198 |

1,425± 0,19 |

2,720± 0,09 |

Σ — среднее по станции; ΣΣ — среднее по всем станциям; С ха — концентрация хлорофилла а с поправкой на присутствие феофитина а ; С b — концентрация хлорофилла b ; С фа — концентрация феофитина а ; С k — концентрация каротиноидов; C c1 + c2 — концентрация хлорофиллов с1 и с2 ; I — пигментный индекс.

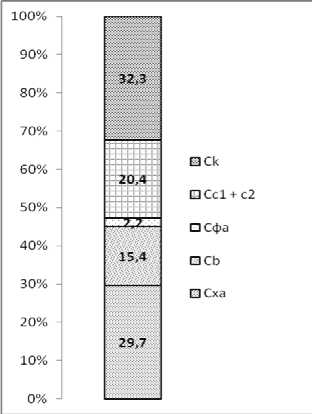

Соотношение пигментов дает представление о сбалансированности продукционных и деструкционных процессов в планктоне, позволяет дифференцировать изменения состава доминирующих групп фитопланктона, его физиологическое состояние [6, 17]. Соотношение пигментов в воде оз. Гусиное показывает, что более 50% составляют каротиноиды и хлорофилл а (рис. 4).

Рис. 3. Изменение содержания растительных каротиноидов (А) и пигментного индекса (Б) в воде оз. Гусиное (мг/м3)

Рис. 4. Соотношение пигментов планктона в оз. Гусиное

Следовательно, фитопланктон в основном представлен диатомовыми и синезелеными водорослями

Таким образом, проведено исследование современного макро-и микроэле-ментного состава и фотосинтетической активности водной толщи оз. Гусиное в подледный период — в период без непосредственного влияния аллохтонного вещества водосборной территории. Анализ результатов химического анализа образцов поверхностных и придонных вод, отобранных в акватории оз. Гусиное показал, что в подледный период минерализация вод изменялась в пределах — 392-403 мг/дм3, с большими значениями у поверхности и меньшими в придонном слое. В придонном слое заметно небольшое повышение содержания сульфатов и ионов натрия и суммы микроэлементов вблизи юго-западного побережья в точке с наибольшей глубиной, обусловленное поступлением подземных вод, проходящих через угленосные отложения. Фитопланктон в период наблюдений обладал высокой фотосинтетической и продукционной активностью, на что указывают полученные результаты по концентрации хлорофилла а , феофитина а , индекса Маргалефа и соотношение каротиноиды/хлорофилл а , характеризующие физиологическое состояние фитопланктона.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных исследований СО РАН «Междисциплинарные интеграционные исследования» на 2018-2020 гг. (проект № 0339-2018-0001) и проекта РФФИ № 17-05-00822.

Список литературы Особенности макро- и микроэлементного состава и пигментных характеристик планктонных водорослей озера Гусиное в подледный период

- Борисенко И.М., Пронин Н.М., Шайбонов Б.Б. Экология озера Гусиное. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1994. — 199 с

- Писарский Б.И., Хардина А.М. Гидрохимическая эволюция Гусиного озера (Западное Забайкалье) // География и природные ресурсы. — 2005. — № 2. — С. 52-56.

- Государственный Доклад "О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2016 году" [Электронный ресурс] / Интернет-сайт Минприроды России. — Режим доступа: http://geol.irk.ru/baikal.

- Птицын А.Б., Чу Г., Дарьин А.В. и др.Скорость седиментогенеза в озере Арахлей (Центральное Забайкалье) по радиогеохимическим и палинологическим данным // Геология и геофизика. — 2014. — Т. 55, № 3. — С. 473-480.

- Котовщиков А. В., Кириллова Т. В., Третьякова Е. И. Оценка экологического состояния реки Оби в районе г. Барнаула на основе пигментных характеристик фитопланктона // Мир науки, культуры, образования. — 2010. — № 1 (20). — С. 105-110.

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. — М.: Наука, 2004. — 158 с.

- Foy R.H. A comparison of chlorophyll-a and carotenoid concentrations as indicators of algal volume // Freshwater Biology. — 1987. — № 17. — Р. 237-250.

- Ляшенко О.А. Растительные пигменты как показатели биомассы фитопланктона в мелководном эвтрофном озере // Проблемы региональной экологии. — 2004. — № 5. — С. 6-14.

- ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) Вода. Определение содержания элементов атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. — М.: Стандар-тинформ, 2018. — 31 с.

- ГОСТ 17.1.4.02-90. Межгосударственный стандарт. Методика спектрофотомет-рического определения хлорофилла а. — М.: Изд-во стандартов. — 1999. — 15 с.

- Колобов М.Ю. Результаты гидрохимического анализа поверхностных вод озера Байкал в июне-июле 2017 года (центральный бассейн). — М., 20.12.2017 Режим доступа: http://hydro.bio. msu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=58.

- Домышева В.М., Синюкович В.Н., Ходжер Т.В. Водный режим и гидрохимия Гусиного озера в современный период // География и природные ресурсы. — 1995. — № 2. — С. 73-80.

- Обожин В.Н., Богданов В.Т., Кликунова О.Ф. Гидрохимия рек и озер Бурятии. — Новосибирск: Наука, 1984. — 150 с.

- Кремлева Т.А., Моисеенко Т.И., Хорошавин В.Ю., Шавнин А.А. Геохимические особенности природных вод Западной Сибири: микроэлементный состав // Вестник Тюменского госуниверситета. — 2012. — № 12. — С. 80-89.

- Цыдыпов Б.З., Андреев С.Г., Аюржанаев А.А. и др. Влияние сбросов Гусино-озерской ГРЭС на термический и гидрохимический режим озера Гусиное // Изв. Иркутского госуниверситета. — 2017. — Т. 22. — С. 135-150.

- Сигарева Л.Е., Ляшенко О.А. Значимость пигментных характеристик фитопланктона при оценке качества воды // Водные ресурсы. — 2004. — № 4. — С. 475-480.

- Корякина Е.А. Содержание хлорофилла в планктоне. Ивано-Арахлейские озера на рубеже веков (состояние и динамика). — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. — С. 132.