Особенности маркеров остеогенеза при применении металлофиксаторов с DLC-покрытием у пациентов с иммобилизационным остеопорозом

Автор: Бурматова А.Ю., Трифонова Е.Б., Ганжа А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142121835

IDR: 142121835 | УДК: 616.71-007.234:616.71-007.235-001.5-089.227.48:620.3 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-3-100-102

Текст статьи Особенности маркеров остеогенеза при применении металлофиксаторов с DLC-покрытием у пациентов с иммобилизационным остеопорозом

Federal State Institution The Chaklin Ural Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of the RF Ministry of Health, Ekaterinburg

Алмазоподобный углерод DLC (diamond like carbon) – форма углерода, которая существует в виде плёнок, осаждаемых в вакууме [1].

Перспективы оптимизации лечения пациентов травматолого-ортопедического профиля обусловлены как совершенствованием соединений и фиксации отломков, так и созданием высокотехнологичных

Алмаз

Алмазоподобный углерод

компрессионно-дистракцион ных аппаратов и изделий для функционально стабильного остеосинтеза с учетом биологических свойств тканей [5].

Актуальной является проблема управления качеством репаративного остеогенеза, в том числе на фоне остеопоротических изменений костной ткани.

Одной из причин развития остеопороза является иммобилизация, длительное воздействие которой изменяет костное ремоделирование таким образом, что приводит к снижению минеральной плотности костной ткани [6, 7].

На стандартные спицы для чрескостного остеосинтеза (d=1,8 мм), изготовленные из сплавов железа, вакуумным плазменным методом наносили двухслойное покрытие, наружный слой состоял из твёрдого алмазоподобного углерода толщиной 0,8-1 мкм (Патент РФ № 80743) [4].

Цель исследования – обосновать остеоинтегративные свойства а-С-покрытий ме-таллофиксаторов для чрескостного остеосинтеза при лечении пациентов с иммобили-зационным остеопорозом (ИОП).

|

Методы исследования |

Материалы исследовани я |

|

^ Лабораторный : иммуноферментным анализом на Stat Fax 3200 определяли

ион-селективным анализом на EasyLyte Calcium определяли концентрацию Ca2+

|

15 пациентов с несращениями длинных костей конечностей, осложнёнными иммобилизационным остеопорозом Мужчин – 8, женщин – 7 Средний возраст – 48±6 лет Всем пациентам была выполнена операция чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизарову 8 пациентов – с а-С-покрытием фиксаторов 7 пациентов – без а-С-покрытия фиксаторов Сроки наблюдения – до операции, на 7, 14, 30 сутки после неё |

Журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г.А. Илизарова № 3, 2015 г.

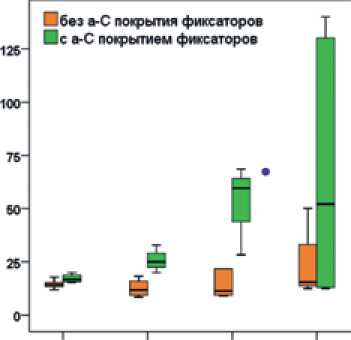

Динамика уровня КМБ-2

* – р<0,05 в сравнении с уровнем до операции

Динамика фосфатазного индекса крови нг/мл

до операции на 7 сутки на 14 сутки на 30 сутки

• – р<0,05 в сравнении с группой пациентов без а-С-покрытия

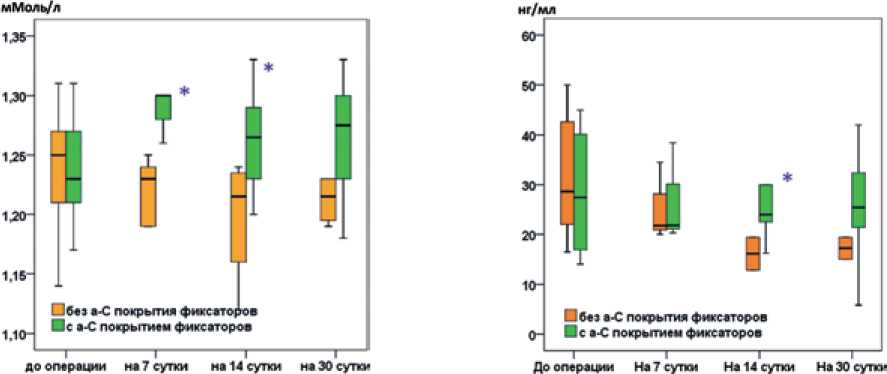

Динамика уровня Ca2+

Динамика уровня паратгормона

* – р<0,05 в сравнении с группой пациентов без а-С-покрытия

РЕЗУЛЬТАТЫ

-

> Динамика в крови уровня КМБ-2, важнейшего индуктора остеогенеза, при имплантации спиц с а-С-покрытием и без него отличалась: на 14 сутки после чрескостного остеосинтеза при имплантации спиц с а-С покрытием уровень КМБ-2 выше в 1,4, на 30 сутки – в 1,7 раза по сравнению с уровнем до операции. При имплантации спиц без а-C-покрытия динамика КМБ-2 не значима.

-

> Особый интерес представляет динамика кальциемии: на 7, 14 и 30 сутки после имплантации спиц с а-С-покрытием её уровень выше, чем при использовании спиц без а-C-покрытия.

-

> Значимо более высокий уровень паратгормона (14 сутки) иллюстрирует эффект а-С-покрытий на регуляцию кальций-фосфатного обмена при репаративном остеогенезе на фоне ИОП.

-

> Более высокие значения фосфатазного индекса (Щфтерм/Кфтарт) свидетельствовали о превалировании метаболической активности остеобластов у пациентов с а-С покрытием фиксаторов (14 сутки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выраженность динамики основных метаболических маркеров остеогенеза указывает на остеоиндуктивные свойства а-С-покрытий металлофиксаторов для чрескостного остеосинтеза при лечении пациентов с иммобили-зационным остеопорозом.

Список литературы Особенности маркеров остеогенеза при применении металлофиксаторов с DLC-покрытием у пациентов с иммобилизационным остеопорозом

- Биоимплантаты на основе пористого титана с алмазоподобными пленками для замещения костной ткани/А.П. Рубштейн, Э.Б. Макарова, И.Ш. Трахтенберг, Ю.М. Захаров. Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2012. 136 с.

- R. Olivares, S.E. Rodil, H. Arzate: In vitro studies of the biomineralization in amorphous carbon films. Surf. Coat. Technol. 2004. 177,178. P. 758-764.

- Интеграция костной ткани в пористые титановые импланты с алмазоподобными нанопокрытиями/Э.Б. Макарова, Ю.М. Захаров, А.П. Рубштейн, А.И. Исайкин//Гений ортопедии. 2011. № 4. С. 111-116.

- Устройство для сращивания костей при переломах: пат. 80743 Рос. Федерация. № 2008136647/22; заявл. 11.09.2008; опубл. 27.02.2009, Бюл. № 6. 11 с.

- Анисимов А.И., Карпцов В.И., Емельянов В.Г. Прогнозирование течения репаративного остеогенеза//Ортопедия, травматология и протезирование. 1993. № 2. С. 32-33.

- Трифонова Е.Б. Молекулярно-клеточные механизмы регуляции костного ремоделирования при иммобилизации (экспериментально-клиническое исследование): дис… д-ра биол. наук. Челябинск, 2011. 288 с.

- Гюльназарова C.B. Иммобилизационный остеопороз: патогенез и принципы лечения несращений костей, на этом фоне. Обзор литературы и собственные данные//Вестн. травматологии и ортопедии им. В.Д. Чаклина. 2010. № 2. С. 5-12.