Особенности метаболизма тканей при удлинении конечности методом Илизарова с темпом дистракции 3 мм в сутки в автоматическом режиме

Автор: Стогов М.В., Лунева С.Н., Еманов А.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

В проведенном экспериментальном исследовании показаны особенности тканевого обмена скелетных мышц и тканей сустава, удлиняемых в автоматическом режиме конечностей с темпом дистракции 3 мм/сут. Дан анализ изменений сывороточных показателей костного метаболизма в динамике удлинения.

Удлинение конечности, скелетные мышцы, кровь, костная ткань, хрящ

Короткий адрес: https://sciup.org/142121084

IDR: 142121084

Текст научной статьи Особенности метаболизма тканей при удлинении конечности методом Илизарова с темпом дистракции 3 мм в сутки в автоматическом режиме

Вопрос улучшения результатов оперативного удлинения конечностей с помощью внешних фиксаторов и сокращения сроков лечения остается актуальным. Значительный контингент больных с укорочениями конечностей выдвигает проблему реабилитации этих пациентов в число важных медико-социальных проблем [6, 9]. В связи с этим разработка и внедрение новых методов удлинения конечности, основанных на сберегательных, щадящих принципах имеет перспективное направление. Вмешательство на скелете, последующие манипуляции вызывают существенные изменения во внутренней среде организма, напряжение в системах, ответственных за гомеостаз и адаптацию. Известно, что структура и функция костной ткани поддержи- вается специфическими ферментами, синтезирующими и расщепляющими компоненты внеклеточного матрикса, а также ферментами общих метаболических путей, снабжающих костные клетки энергией и пластическим материалом. При этом значимую роль в процессах регенерации костной ткани в условиях чрескостного дистракционного остеосинтеза играет функциональное состояние скелетных мышц. Целью настоящего исследования явилось изучение динамики показателей сыворотки крови, характеризующих костный метаболизм, а также исследование обменных процессов, протекающих в скелетных мышцах удлиняемой конечности у собак при темпе дистракции 3 мм в сутки в автоматическом режиме.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Биохимические исследования проведены на 20 беспородных взрослых собаках в возрасте от 1 до 3 лет, массой тела 21,8 кг, с длиной голени 19,2 см, которым осуществляли удлинение голени аппаратом Илизарова.

В основной группе (8 собак) - удлинение проводили c темпом 3 мм в сутки за 180 приемов в условиях автоматической высокодробной дистракции в течение 10 дней. В группе сравне- ния – контрольная группа (12 собак) удлинение осуществляли в ручном режиме с темпом 1 мм в сутки за 4 приема в течение 28 дней. Величина удлинения сегмента в обеих группах составила 28-30 мм. Для оценки результатов использовали биохимический и клинический методы исследования.

На основании клинических исследований определяли общее самочувствие животного, функциональное состояние удлиняемой конечности (амплитуду движения смежных суставов), отмечали состояние мышц, мягких тканей в период эксперимента.

Углеводно-энергетический метаболизм мышечной ткани оценивали по активности ферментов - лактатдегидрогеназы (ЛДГ), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), креатинфосфокиназы (КК), а также по содержанию в супернатанте конечных продуктов гликолиза и перекисного окисления липидов (ПОЛ) - молочной кислоты (МК) и малонового диальдегида (МДА) соответственно. В губчатой костной ткани определяли содержание кальция и фосфата, исследование органических компонентов костной и хрящевой ткани включало в себя определение гексоз по Леонтьеву [4]. В образцах хряща также определялось содержание влаги гравиметрическим методом.

В сыворотке крови определяли концентрацию общего кальция, неорганического фосфата, малонового диальдегида, диеновых конъюгат (ДК), а также активность щелочной (ЩФ) и тар-тратрезистентной кислой (ТрКФ) фосфатаз. Дополнительно для исследования соотношения объемов остеогенеза и резорбции нами рассчитывался индекс фосфатаз (ИФ=ЩФ/ТрКФ). В эритроцитах находили активность антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы (СОД).

Активность КК, ЛДГ, ЩФ, ТрКФ, а также концентрацию МК, кальция и фосфата определяли на анализаторе Stat Fax® 1904 Plus (США), используя наборы реагентов Vital Diagnostic (Санкт-Петербург). Ферментативную активность Г6ФГД определяли по методу Ф.Е. Путилиной [5]. Активность тканевых энзимов рассчитывали на белок, который определяли по методу Лоури. Содержание МДА находили по реакции с тиобарбитуровой кислотой [7], ДК -спектрофотометрически в гептановой фазе при длине волны 232 нм [7]. СОД - модифицированным методом N. Nishikimi [1].

Для оценки достоверности различий полученных результатов с дооперационными значениями и с нормой использовали непараметрический U-критерии Вилкоксона-Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты биохимического исследования сыворотки крови представлены в таблицах 1-2. Согласно данным таблицы 1, видно, что содержание электролитов в сыворотке крови животных основной группы на всех сроках эксперимента достоверно от дооперационных значений не отличалось, тогда как у животных с темпом удлинения 1 мм в сутки (контрольная группа) отмечалось снижение концентрации кальция к концу этапа дистракции. На этом же сроке в обеих группах статистически значимо возрастала активность щелочной и кислой фосфатаз. Отсутствие значимого роста ИФ к концу дистракции у животных с темпом удлинения 3 мм/сут., при увеличении фосфатазной активности, свидетельствовало об одновременной интенсификации остеосинтетических и остеолитических процессов в костной ткани при сохранении соотношения их объемов, характерных для здоровых животных.

Анализируя показатели ПОЛ и активности антиоксидантного фермента - СОД в эритроцитах собак, мы наблюдали рост концентрации МДА и снижение активности СОД к концу дистракции в обеих экспериментальных группах (табл. 2). На 30-е сутки фиксации при удлинении 3 мм/сут. в автоматическом режиме происходило восстановление показателей ПОЛ и эритроцитарной СОД к дооперационным значе- ниям, аналогичные изменения происходили и у животных контрольной группы.

Таблица 1

Динамика фосфатазной активности и электролитов сыворотки крови собак при удлинении костей голени в различных режимах дистракции

|

До операции |

Конец дистракции |

30-е сутки фиксации |

||

|

ЩФ, Е/л |

О |

53,7; 6 (53,7÷77,0) |

86,1*; 7 (72,0÷153,8) |

61,7; 4 (57,0÷88,6) |

|

К |

58,2; 27 (51,6÷77,5) |

130,2*; 10 (118,2÷163,7) |

87,0; 4 (69,8÷110,3) |

|

|

ТрКФ, Е/л |

О |

3,5; 6 (2,9÷4,2) |

5,0*; 7 (3,4÷6,2) |

4,4; 4 (4,3÷4,5) |

|

К |

4,9; 27 (3,9÷5,7) |

6,7*; 10 (6,1÷7,2) |

7,9*; 4 (7,6÷8,0) |

|

|

ИФ |

О |

12,8; 6 (12,4÷26,6) |

17,3; 7 (12,5÷46,4) |

13,4; 4 (12,7÷20,5) |

|

К |

13,1; 27 (9,7÷14,3) |

21,3*; 10 (17,3÷25,8) |

10,9; 4 (8,8÷14,5) |

|

|

Са, ммоль/л |

О |

2,45; 7 (2,30÷2,62) |

2,30; 8 (2,23÷2,39) |

2,39; 4 (2,37÷2,60) |

|

К |

2,51; 34 (2,39÷2,68) |

2,37*; 11 (2,33÷2,46) |

2,43; (2,29÷2,60) |

|

|

Фосфат, ммоль/л |

О |

1,52; 7 (1,28÷1,73) |

1,58; 8 (1,40÷1,72) |

1,53; 4 (1,45÷1,75) |

|

К |

1,46; 4 (1,24÷1,66) |

1,30; 11 (1,11÷1,66) |

1,38; 4 (1,17÷1,62) |

Примечание. Здесь и в табл. 2-4 результаты представлены в виде медианы; объем выборки; 0 100-й процентиль. * – результаты достоверно отличающиеся от дооперационных значений при уровне значимости р<0,05. О и К – основная и контрольная группы соответственно.

Таблица 2 Концентрация продуктов перекисного окисления плазмы крови и СОД эритроцитов у собак при удлинении костей голени в различных режимах дистракции

|

До операции |

Конец дистракции |

30 суток фиксации |

||

|

ДК нмоль/мг липидов |

О |

1,60; 8 (1,39 ÷2,35) |

2,17; 8 (0,92÷2,44) |

1,70; 5 (0,76÷2,36) |

|

К |

3,85; 9 (2,49÷4,94) |

6,20*; 4 (5,00÷7,67) |

3,20; 4 (3,18÷3,21) |

|

|

МДА нмоль/мг липидов |

О |

0,94; 9 (0,82 ÷1,21) |

1,25*; 8 (0,97÷1,62) |

0,88; 5 (0,72÷0,92) |

|

К |

1,17; 8 (0,94÷1,80) |

1,69*; 4 (1,21÷1,85) |

1,37; 4 (1,11÷1,63) |

|

|

СОД, мкМ НСТ– 1*109 Эр/мин |

О |

22,7; 5 (21,2÷26,2) |

16,8*; 7 (15,6÷19,4) |

29,5; 5 (22,2÷33,2) |

|

К |

27,8; 10 (22,8÷39,5) |

18,4*; 4 (13,6÷23,6) |

24,2; 4 (23,6÷25,9) |

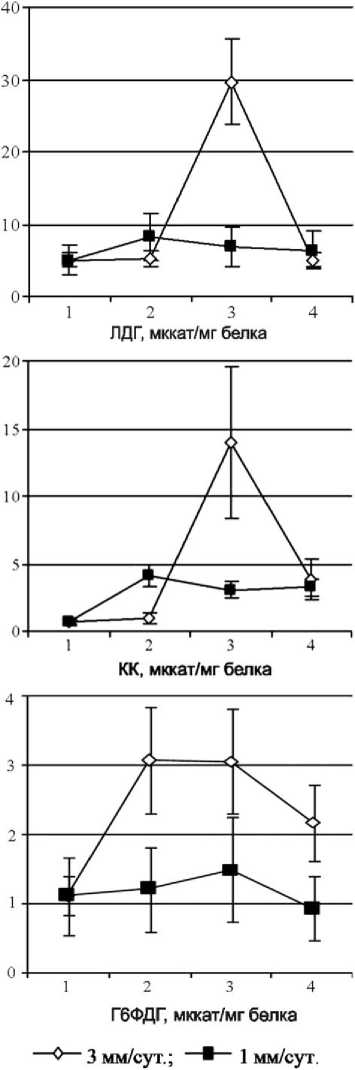

Исследование передней большеберцовой мышцы выявило ряд особенностей метаболизма ткани у собак при автоматическом удлинении с темпом дистракции 3 мм/сут. Значительный интерес представляла динамика активности ферментов ответственных за энергообеспечение ткани – ЛДГ, КК и Г6ФДГ (рис. 1).

Так, если при удлинении 1 мм в сутки за 4 приема активность ЛДГ и КК на этапе дистракции возрастала, а в период фиксации снижалась, то при удлинении 3 мм в сутки их уровень относительно нормы практически не изменялся при дистракции и значительно возрастал на этапе фиксации. Из приведенных данных также необходимо обратить внимание на низкую активность ЛДГ и КК на этапе дистракции у собак основной группы. Стоило ожидать, что с увеличением темпа удлинения активность этих ферментов, в ответ на растяжение, должна была компенсаторно увеличиваться, однако этого не наблюдалось. Оказалось, что реактивные изменения процессов энергетического метаболизма в ткани развивались только после снятия дистракционных усилий, на этапе фиксации, когда в удлиняемой мышце животных данной группы отмечалось скачкообразное повышение активности ЛДГ и КК.

Особо стоит отметить изменение активности Г6ФДГ. В ткани животных основной группы в течение всего эксперимента она существенно превышала значения собак контрольной группы (рис. 1). Отмеченное увеличение Г6ФДГ свидетельствовало о значительной активации пентозофосфатного пути (ПФП) окисления углеводов в мышечной ткани собак первой группы, что, с одной стороны, согласно А. Лабори, можно расценивать как проявление активных пролиферативных процессов, происходящих в ткани [3], а с другой - рост активности пентозофосфатного пути окисления углеводов в условиях удлинения 3 мм в сутки мог иметь компенсаторный характер, связанный со снижением роли гликолитического пути окисления углеводов.

Рис. 1. Изменение активности ферментов энергетических циклов в передней большеберцовой мышце удлиняемой конечности у собак экспериментальных групп. Здесь и на рис. 2 по оси абсцисс: 1 – интактные животные; 2 – конец дистракции; 3 – 30-е сутки фиксации; 4 – месяц после снятия аппарата

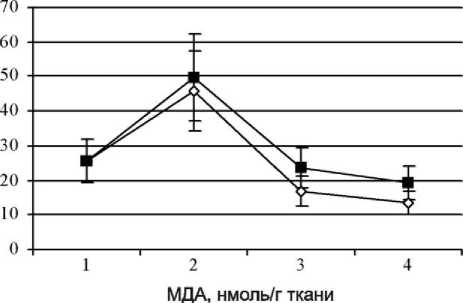

Анализ содержания продуктов гликолиза и перекисного окисления в ткани собак экспериментальных групп показал, что в динамике эксперимента средние значения концентрации МК и МДА в передней большеберцовой мышце удлиняемой конечности между группами отличались незначительно (рис. 2). Отсутствие таких различий с учетом известного обстоятельства о способности продуктов гликолитического расщепления углеводов и ПОЛ ингибировать ак- тивность АТФ-азы саркоплазматического ретикулума (что в конечном итоге выражается в снижении сократительный свойств ткани) [2, 8], объясняет клинические наблюдения. Так, в частности, к концу дистракции у собак основной группы относительно контрольной группы отмечалось незначительное уменьшение объема мягких тканей в области бедра, в коленном суставе сгибание (пассивное) было в полном объеме, разгибание было ограничено. К 30-м суткам фиксации животные обеих серий наступали на конечность в стойке и при ходьбе, объем мягких тканей был незначительно снижен по сравнению с контралатеральной. В основной группе разгибание в коленном суставе приближалось к норме. Через месяц после снятия аппарата собаки основной группы полностью нагружали опери- рованную конечность, атрофии мягких тканей не отмечено, амплитуда движений в коленном суставе была в норме, а в скакательном суставе сохранялась незначительная контрактура.

Исследования минеральной и органической фазы матрикса хряща и кости коленных суставов не выявили достоверных отличий между удлиняемой и контралатеральной конечностями у животных с автоматическим удлинением (табл. 3-4). Однако прослеживалась следующая тенденция: снижение минеральной фазы в губчатой костной ткани коленного сустава удлиняемой конечности и потеря органической компоненты гиалиновым хрящом. Такие изменения свидетельствовали о незначительных дистрофических изменения в тканях коленного сустава в данных условиях удлинения.

О 3 мм/сут.; • 1 мм/сут.

Рис. 2. Содержание продуктов гликолиза - МК и перекисного окисления липидов - МДА в передней большеберцовой мышце удлиняемой конечности у собак экспериментальных групп

Таблица 3 Показатели губчатой костной ткани суставов собак при удлинении голени в автоматическом режиме с темпом дистракции 3 мм/сут.

|

Удлиняемая конечность |

Контралатеральная конечность |

|

|

Са2+, г/100 г сухой ткани |

11,59 9,52÷17,52 |

12,33 8,53÷23,31 |

|

РО43-, г/100 г сухой ткани |

5,38 2,20÷10,93 |

5,85 1,12÷9,47 |

|

[Са2+]*[РО43-] |

67,2 29,6÷191,5 |

89,9 9,6÷149,5 |

|

Гексозы, г/100 г сухой ткани |

0,58 0,17÷1,39 |

0,57 0,17÷1,49 |

Таблица 4

Показатели хрящевой ткани суставов собак при удлинении голени в автоматическом режиме с темпом дистракции 3 мм/сут.

|

Удлиняемая конечность |

Контралатеральная конечность |

|

|

Вода, гр/100 г сырой ткани |

71,2 66,4÷79,2 |

72,4 70,4÷72,6 |

|

Са2+, г/100 г сухой ткани |

1,60 0,44÷12,37 |

1,87 0,69÷2,22 |

|

Гексозы, г/100 г сухой ткани |

3,47 0,87÷3,90 |

5,08 1,09÷11,34 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что характер остеорепара-тивных процессов при различных режимах удлинения – 3 мм/сут. и 1 мм/сут. был одинаков. Такое сходство репаративных реакций при столь значительных отличиях в режимах удлинения, на наш взгляд, является проявлением общебиологического закона стимуляции генеза тканей под действием дозированного растяжения, высказанного Г.А. Илизаровым. При удлинении темпом 3 мм/сут в основе проявления этой закономерности лежит эффект высокодробной дистракции, получаемый при удлинении в автоматическом режиме. Однако на основании количественных изменений биохимических показателей сыворотки крови можно отметить более низкую остеобластическую активность к концу дистракции при удлинении темпом 3мм/сут. Так, активность ЩФ в контрольной группе к концу дистракции превышала до-операционные значения в 2,24 раза (р=0,01), а в опытной в 1,60 (р=0,05).

Существенным моментом при удлинении голени в автоматическом режиме с темпом 3 мм/сут. являлся относительно короткий срок дистракции, составлявший 10 суток (в отличие от 28 дней при удлинении 1 мм/сут.). В этих условиях в тканях суставного хряща удлиняемой конечности не успевали развиваться значительные дистрофические изменения.

Метаболические процессы в передней большеберцовой мышце конечности, удлиняемой при темпе 3 и 1 мм/сут., имели ряд различий: 1) у животных при удлинении голени темпом 3 мм/сутки активизировались резервные пути обмена ткани, и, в частности, пентозофосфат-ный путь окисления углеводов; 2) активация центральных метаболических путей скелетных мышц (гликолиз, креатинкиназная система) при удлинении 3 мм/сут. наблюдалась на этапе фиксации, тогда как в условиях дистракции темпом 1 мм/сутки она приходилась на период дистракции. Суммируя выше сказанное, можно заключить, что при повышении дистракционных усилий в скелетных мышцах удлиняемой конечности возрастает роль универсальных путей обмена, к которым можно отнести и пентозофосфат-ный путь. Универсальность последнего связана не только с его высокой энергетической эффективностью, но и с его существенной ролью в синтетических процессах (промежуточные метаболиты пентозофосфатного шунта – пентозы – используются для синтеза нуклеиновых кислот).

Таким образом, ведущими факторами, позволяющими тканям удлиняемой конечности адаптироваться к растяжению в условиях повышенного режима дистракции в 3 мм/сут., являются высокодробный режим дистракции и короткие сроки удлинения.