Особенности метастазирования перевиваемой меланомы В16 после ингибирования активности ММП-9

Автор: Аксененко М.Б., Шестакова Л.А., Рукша Т.Г.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте проведена оценка метастазирования меланомы кожи in vivo при селективном ингибировании ММП-9. Работа выполнена на 20 мышах линии С57Bl/6 с использованием культуры клеток меланомы В16. В опытной группе отмечалось умень- шение доли животных, имеющих метастазы в печень (p

Меланома кожи, метастазирование, матриксная металлопротеиназа-9 (ммп-9)

Короткий адрес: https://sciup.org/14056182

IDR: 14056182 | УДК: 616.5-006.81-06-085:615.35

Текст научной статьи Особенности метастазирования перевиваемой меланомы В16 после ингибирования активности ММП-9

Меланома является наиболее агрессивной формой злокачественных новообразований кожи. Несмотря на последние достижения в онкологии, результаты химиотерапии пациентов с метастатической меланомой остаются неудовлетворительными в основном из-за относительной лекарственной устойчивости метастатических клеток. Метастазирование является одной из главных причин смерти у больных злокачественными новообразованиями. Оно представляет собой сложный многоступенчатый процесс, в ходе которого отдельные клетки первичной опухоли постепенно приобретают новые черты, что позволяет им проникать в окружающие ткани, мигрировать в лимфатические узлы и отдаленные органы [5, 6]. Данный процесс регулируется многими факторами, включая молекулы адгезии и протеиназы [7]. Некоторые из данных веществ могут быть потенциально значимыми при оценке эффективности антиметастатической терапии [2].

К подобным молекулам можно отнести матрикс-ные металлопротеиназы (ММП), секретируемые опухолевыми клетками и клетками микроокружения, которые участвуют в обеспечении инвазивного роста опухолевых клеток, а также в развитии неоангиогенеза [27]. Благодаря способности ферментов данной группы к деградации внеклеточного матрикса и деструкции базальной мембраны ММП позволяют опухолевым клеткам пенетрировать стенку кровеносных сосудов [3]. Говоря о роли ММП-9, необходимо отметить то, что данный фермент играет критическую роль в развитии неоангиогенеза и инициирует образование сосудов в начальной стадии васкуляризации опухоли.

Кроме того, ММП-9 участвуют в формировании феномена «васкулогенной мимикрии», при которой опухолевые клетки способны вести себя как эндотелиальные и формировать сообщающиеся каналы между островками неопластических клеток [4] .

Различные клинико-экспериментальные исследования в последние годы сосредоточены на изучении прогностического значения матриксных металлопротеиназ, а также их тканевых ингибиторов. Большое внимание уделяется изучению ингибиторов ММП как потенциальных противоопухолевых агентов. Ингибиторы ММП нашли своё применение не только при опухолевой патологии, но и для коррекции изменений, связанных с хроническим воспалением [10]. Однако большинство исследований экспериментального характера в этом направлении заключаются в ингибировании сразу нескольких ММП [11, 13, 20]. Анализ избирательной роли ММП-9 в развитии злокачественных новообразований исследовался преимущественно на культуре клеток, но не in vivo [21, 25]. При этом подавляющее большинство работ касается ингибирования активности данного фермента при опухолях эпителиального происхождения [13, 16, 17, 20, 24]. Вместе с тем показано, что функционирование различных типов ММП в клетках кожи может разниться в значительной степени [26].

Цель работы – определение изменений характера метастазирования меланомы кожи после селективного ингибирования ММП-9 и оценка его роли в развитии опухолей неэпителиального характера.

Материал и методы

В эксперименте были использованы мыши, самки линии C57 Bl6 8-недельного возраста. Животные были получены из Научного центра биомедицинских технологий РАМН, филиал «Столбовая». Культура клеток меланомы В16 была получена в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва). Животные содержались при естественном режиме освещения со свободным доступом к воде и пище. Все исследования проводились в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в «Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» и приказом Минздрава РФ № 267 от 19.06.03 «Об утверждении правил лабораторной практики». Животные были разделены на 2 группы (контрольную и опытную) случайным образом, по

10 животных в каждой группе. Перевивка опухоли производилась путём подкожного введения 0,5 мл взвеси опухолевой ткани в растворе Хенк-са (1:10) по стандартным методикам. На 10-е сут после трансплантации опухоли животным опытной группы было начато введение селективного ингибитора ММП-9 (Inhibitor MMP-9 I, Calbiochem) в концентрации 5nM в количестве 0,3 мл, внутримышечно, ежедневно, однократно, в течение 7 дней. Животные находились в эксперименте до естественной гибели, после чего производился расчёт выживаемости животных-опухоленосителей в каждой группе. Кроме того, был произведен расчёт увеличения продолжительности жизни (УПЖ) по следующей формуле [1]:

СПЖо-СПЖк упж = --——--

СПЖк

X 100%,

где СПЖо и СПЖк – средняя продолжительность жизни животных опытной и контрольных групп соответственно. Эффект в отношении продолжительности жизни считался значимым при УПЖ ≥25 %.

Внутренние органы животных осматривались, проводился подсчёт метастазов на макропрепарате при помощи лампы-лупы, после чего препараты фиксировались в 10 % забуференном формалине, затем заключались в парафин. Далее с каждого органа была получена серия гистологических срезов толщиной 5 мкм, которые впоследствии окрашивались гематоксилин-эозином. Микропрепараты оценивались под микроскопом Olympus BX 41. Подсчёт метастазов производился в основных органах метастазирования: лёгких, печени, селезёнке. Определялось количество метастатических очагов на микропрепарате, при подсчёте парные органы рассматривались как единый органокомплекс, и для них рассчитывалось среднее значение.

Статистическая обработка материала проводилась с помощью программы Statistica 6,0 c определением средних значений с указанием стандартных отклонений. Значимость различий средних показателей оценивалась с помощью критерия суммы рангов Вилкоксона. Существенными считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

После проведенной трансплантации культуры клеток меланомы В16 опухоль развилась у всех животных опытной и контрольной групп. При

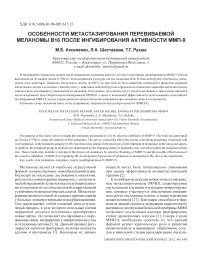

Рис. 1. Уровень метастазирования у животных с перевиваемой опухолью – меланома В16. Различия статистически значимы по отношению к группе контроля (p<0,05)

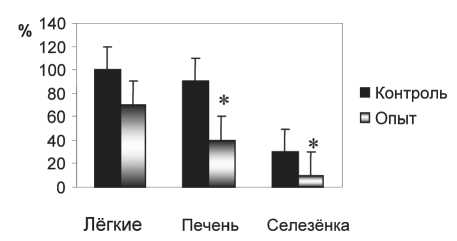

Рис. 2. Уровень метастазирования (по данным исследования макропрепарата)

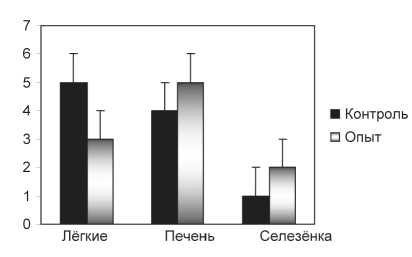

Рис. 3. Уровень метастазирования по данным микроскопического исследования

оценке полученных результатов выявлено, что средняя продолжительность жизни животных-опухоленосителей увеличилась в 1,5 раза, произошло значительное увеличение показателя УПЖ (таблица). Это позволяет говорить о достаточно выраженном антиметастатическом эффекте данного ингибитора. Меланома В16 является высокометастатической линией, широко используемой для изучения механизмов метастазирования и тестирования различных терапевтических агентов. Известно, что меланома В16 метастазирует в 2 этапа: сначала в лёгкие, а затем из лёгких в другие системы органов [23]. Как правило, высокометастатические линии опухолей способны сформировать отдаленные метастазы при подкожной имплантации. Такие линии очень популярны для исследования механизмов метастазирования и исследования антиметастатической терапии [14].

Ингибиторы ММП – это соединения, снижающие, либо блокирующие активность многих металлопротеиназ, либо ингибирующие селективно активность одной из них [15]. Cинтетические ингибиторы матриксных металлопротеиназ были зарегистрированы для подавления опухолевой прогрессии и ангиогенеза в условиях естественных биомоделей [18]. Кроме того, ММП-ингибиторы могут подавлять образование факторов роста, связанных с деградацией экстрацеллюлярного матрикса [22]. Многие исследования показывают, что ингибиторы ММП ингибируют метастазы в биомоделях [12]. В данном исследовании был применен ингибитор ММП-9 в концентрации, необходимой для селективного ингибирования данного фермента. Многочисленные экспериментальные исследования, проводимые на животных, показали, что процесс лимфогенного метастазирования менее восприимчив к ингибиторам ММП, чем процесс гематогенного метастазирования [8]. Имеются данные о том, что ингибиторы ММП ингибируют гематогенное метастазирование как с точки зрения количества, так и размеров опухолевых очагов [22] и могут быть полезны в

Параметры эффективности антиметастатического воздействия

Таблица

В ходе проведенного исследования наличие метастазов определялось в лёгких, печени, селезенке в обеих группах животных-опухоленосителей (рис. 1–3). В контрольной группе метастазы в лёгкие отмечались у всех животных, в опытной группе метастазы не определялись у 30 % животных. Количество же метастазов в лёгкие на макро- и микропрепаратах достоверно не различалось. На микропрепарате у животных контрольной группы метастазы были обширными и носили сливной характер. В опытной группе они были менее обширными, носили очаговый характер. Отмечалось статистически значимое уменьшение процента животных, имеющих метастазы в печень (p<0,05). Среднее количество метастазов в печень на макропрепарате в опытной и контрольной группах не различалось (р>0,05). Не отличалось и расположение метастатических очагов в контрольной и опытной группах, они носили чётко сгруппированный характер. Характер метастазирования в селезёнку не отличался в сравниваемых группах, метастазы в данный орган были представлены в виде крупных очагов. При проведении данного исследования был выявлен факт несоответствия количества метастазов на макропрепарате и микропрепарате в обеих группах, что может быть следствием наличия микрометастазов в обеих группах, выявляемых только при микроскопическом исследовании.

Говоря о характере метастазирования после ингибирования активности ММП-9, можно предполагать, что данный ингибитор оказывает воздействие на гематогенное метастазирование, в частности, об этом может свидетельствовать факт уменьшения количества животных, имеющих метастазы в печень. В процессе исследования не было выявлено статистически значимых различий в количестве метастазов по сравнению с контролем. Данный факт может объясняться тем, что животные находились в эксперименте до естественной гибели, поскольку к моменту гибели количество метастазов в контрольной и опытных группах становится примерно одинаковым. Гибель животных происходит при наличии определённого количества метастазов во внутренних органах, главным образом в легких, приводя тем самым к развитию лёгочной недостаточности. Тем не менее можно предполагать, что процесс метастазирования при селективном инги- бировании ММП-9 происходит более медленно, что подтверждает факт увеличения продолжительности жизни животных-опухоленосителей. Кроме того, в процессе экспериментального лечения увеличивалась двигательная активность животных после проведения экспериментального лечения, что также может свидетельствовать о замедлении процесса метастазирования.

Таким образом, можно считать, что контроль за протеолитической активностью может быть использован в качестве рациональной противоопухолевой терапевтической стратегии, а ММП-9 можно считать эффективной молекулярной мишенью в разработке антиметастатической терапии.