Особенности микробного пейзажа при огнестрельном перитоните

Автор: Масляков В.В., Сидельников С.А., Капралов С.В., Пронина Е.А., Барсуков В.Г., Ересько Д.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Исследование многоцентровое, проведено в период с 2014 по 2024 гг. в лечебных учреждениях, оказывающих хирургическую помощь гражданскому населению, получивших огнестрельные ранения в результате военных действий. Исследование проведено на 40 пациентах мужского пола, давших свое согласие на участие в исследовании в возрасте 35±6 лет. Все пациенты были разделены на две группы. Первую, основную, составили 20 человек, которые проходили лечение по поводу огнестрельного перитонита, развившегося в результате осколочного ранения живота с повреждением кишечника. Вторую, сравнения, составили 20 пациентов, оперированных по поводу перитонита, вследствие острым аппендицита. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести состояния. В результате проведенного исследования было установлено, что у пациентов с перитонитом, который развился в результате огнестрельного ранения живота, отмечается большой спектр условно-патогенных микроорганизмов. При этом выявлено ряд особенностей, так преобладали ассоциации микроорганизмов, которые выявлены в 94,8% случаях. Другой особенностью микрофлоры при огнестрельных перитонитах было то, что они в подавляющем большинстве наблюдений были резистентны к антибактериальной терапии. Наличие этих факторов, несомненно, негативно оказывало влияние на течение ближайшего послеоперационного периода, приводя к развитию осложнений в 45% наблюдениях, которые в 25% наблюдениях привели к сепсису и гибели пациентов. Все это необходимо учитывать при лечении пациентов с огнестрельным перитонитом.

Микрофлора, антибактериальная терапия, перитонит, огнестрельные ранения живота

Короткий адрес: https://sciup.org/140310015

IDR: 140310015 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_2_68

Текст научной статьи Особенности микробного пейзажа при огнестрельном перитоните

Ранения, получаемые в результате военных действий, затрагивают не только военнослужащих, но и гражданское население, которое проживает в данном регионе. Огнестрельные ранения живота, в структуре огнестрельных ранений составляют 4,7–16,2% [1; 2]. Как любое ранение живота, его проникающие ранения опасны своими осложнениями, наиболее частым и грозным из которых является перитонит, который имеет свои особенности [3]. Не вызывает сомнения тот факт, что перитонит вызывается микробной средой, и для успешного лечения данного тяжелого осложнения необходимо знать микрофлору, которая вызывает перитонит и ее чувствительность к антибактериальной терапии [4].

Цель исследования

Изучить особенности микробного пейзажа у пациентов с огнестрельным перитонитом и их чувствительность к антибактериальной терапии.

Материалы и методы

Исследование многоцентровое, проведено в период с 2014 по 2024 гг. в лечебных учреждениях, оказывающих хирургическую помощь гражданскому населению, получивших огнестрельные ранения в результате военных действий. Исследование проведено на 40 пациентах мужского пола, давших свое согласие на участие в исследовании в возрасте 35±6 лет. Все пациенты были разделены на две группы. Первую, основную, составили 20 человек, которые проходили лечение по поводу огнестрельного перитонита, развившегося в результате осколочного ранения живота с повреждением кишечника. Вторую, сравнения, составили 20 пациентов, оперированных по поводу перитонита, вследствие острого аппендицита. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести состояния. Критериями включения в группу были: наличие диффузного перитонита, по характеру экссудата – гнойно-фибринозный, возраст – не моложе 18 лет и не старше 50 лет. Исключались пациенты с другими видами экссудата, местный или разлитой перитонит,

агональное состояние пациента, возраст старше 50 лет или моложе 18 лет.

Забор экссудата брюшной полости проводился в момент выполнения лапаротомии в стерильную пробирку. Проведение посева, культивирования, выделения чистой культуры микроорганизмов проводилось согласно общепринятым методикам. Осуществление индентификации полученных аэробных микроорганизмов (УПМ) проводили с помощью классического метода, кроме того, использовали тест-систему API, производства bi-oMerieux [Bergey’s]. Чувствительность к антибиотикам определяли с помощью диско-диффузного метода на агаре (Среда АГВ), использовался набор стандартных дисков противомикробных препаратов (и пользовались стандартные диски с противо-микробными препаратами, МУК МЗ СССР №2675-83«Ме-тодические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков» от 10 марта 1983 г. №2675-83, затем МУК «Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам (МУК 4.2.) МЗ РФ 2004 г.» 4.2.1890-04) фирмы BioRadTM и BDTM производства США (bi-oMerieux), согласно ранее разработанной методике [4].

Для проведения математической обработки полученных в результате исследования данных, они регистрировались в специально созданной базе в виде табличных данных формата Excel. Для проведения статистического исследования был выбран критерий согласия χ 2. Статистическая значимость определялась как р<0,05. Для установления корреляционных связей был использован непараметрический критерий Спирмена (r). Трактовка полученных результатов с использованием данного критерия, осуществлялась с учетом силы связи: r>0,01–0,29 – слабая положительная связь, r>0,30–0,69 – умеренная положительная связь, r>0,70–1,00 – сильная положительная связь. На проведение исследования было получено положительное заключение локального этического комитета частного учреждения образовательная организация высшего образования «Саратовский медицинский университет «Реавиз».

Результаты

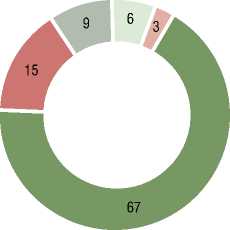

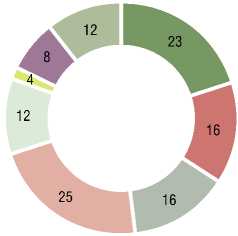

Микробный пейзаж, выявленный у пациентов с перитонитом группы сравнения и основной группы, отражен на рисунках 1 и 2.

На основании данных, отраженных на рисунках 1 и 2, можно сделать заключение, что микробный пейзаж при огнестрельном перитоните представлен большим количеством микроорганизмов, чем при перитоните, вследствие острого аппендицита.

Другим, немаловажным фактором, оказывающим влияние на течение данного осложнения, является наличие монокультур или их ассоциация. Как показывает проведенное исследование, у пациентов группы сравнения в 45% наблюдений были выявлены монокультуры, ассоциации отмечены в 55% случаях. В то же время при огнестрельных перитонитах монокультуры были

^ E. coli

^ Proteus vulgaris Citobacter spp S. epidermidis Strep, agalactiae

Рис. 1. Микробный пейзаж у пациентов с перитонитом группы сравнения (%).

^ E. coli

^^ Proteus vulgaris Citobacter spp. Strep, agalactiae S. epidermidis Clostridium histolyticum

^^ K. pneumoniae C. difficile

Рис. 2. Микробный пейзаж у пациентов с перитонитом основной группы (%).

отмечены лишь в 5,2% наблюдений, тогда как ассоциации – в 94,8% случаях (r = 0,96, p<0,05). При этом, как в основной группе, так и в группе сравнения, в большинстве наблюдений – 76% принимают участие Е. coli, которые встречаются с условно-патогенной флорой, представленной Proteus vulgaris в группе сравнения, а в основной группе – с Proteus vulgaris, Staphylococcus epidermidis.

На следующем этапе был проведен анализ чувствительности полученных культур к различным антибактериальным препаратам по результатам антибиотико-грамм. В качестве антибактериальных препаратов были выбраны: ципрофлоксацин, цефтриаксон, цефотаксим, левофлоксацин, амоксициллин, азитромицин. Полученные результаты чувствительности различных микроорганизмов в группе сравнения отражены на рисунке 3, а в основной группе – на рисунке 4.

На основании данных, отраженных на рисунке 3, видно, что в группе сравнения большинство микроорганизмов были чувствительны к антибактериальной терапии.

Одновременно с этим в основной группе большинство микроорганизмов было устойчиво к антибактериальной терапии (Рис. 4).

Характеристика чувствительности высеянных микроорганизмов к антибактериальной терапии в двух сравниваемых группах отражена в таблице 1.

Анализ данных, отраженных в таблице 1 показывает, что большинство микроорганизмов, полученных в основной группе, в отличие от группы сравнения, были резистентны к антибактериальной терапии, что не могло не отразиться на течении ближайшего послеоперационного периода.

азитромицин амоксициллин левофлоксацин цефотаксим цефтриаксон ципрофлоксацин

устойчивы чувствительны ____ условно-устойчивы

Рис. 3. Результаты чувствительности различных микроорганизмов в группе сравнения (%).

азитромицин 8313 4

амоксициллин 82 186

левофлоксацин етю гз цефотаксим ss45

цефтриаксон вз12 5

_ ципрофлоксацин ?д 129

устойчивы чувствительны ____ условно-устойчивы

Рис. 4. Результаты чувствительности различных микроорганизмов в основной группе (%).

Табл. 1. Характеристика чувствительности высеянных микроорганизмов к антибактериальной терапии

|

Название микроорганизмов |

Чувствительность к антибактериальной терапии в группах, % |

|

|

основная (n = 20) |

сравнения (n = 20) |

|

|

E. coli |

«+» – 19% «-» – 68% «±» – 13% |

«+» – 85% «-» – 8% «±» – 7% |

|

Proteus vulgaris |

«+» – 19% «-» – 74% «±» – 7% |

«+» – 89% «-» – 11% |

|

Citobacter spp. |

«+» – 15% «-» – 85% |

«+» – 78% «-» – 19% |

|

S. epidermidis |

«+» – 9% «-» – 74% «±» – 2% |

«+» – 85% «-» – 12% «±» – 3% |

|

Strep. agalactiae |

«+» – 17% «-» – 89% «±» – 9% |

– |

|

Clostridium histolyticum |

«+» – 10% «-» – 90% |

– |

|

K. pneumoniae |

«+» – 87% «-» – 8% «±» – 5% |

– |

|

С. difficile |

«+» – 14% «-» – 86% |

– |

Примечание : «+» – чувствительны «-» – устойчивы «±» – условно-устойчивы.

Так, при проведении анализа ближайшего послеоперационного периода было установлено, что в группе сравнения было зарегистрировано развитие 10 (25%) осложнений, в основном они гнойно-септический характер. В 4 (10%) наблюдениях они привели к генерализации процесса, развитию сепсиса и гибели пациентов. При этом в основной группе из 20 пациентов осложнения были отмечены в 18 (45%) наблюдениях (r = 0,87, p<0,05), которые также носили гнойно-септический характер и 10 (25%) наблюдениях привели к сепсису и гибели пациентов (r = 0,82, p<0,05).

Обсуждение

Перитонит является одним из самых серьезных осложнений в абдоминальной хирургии. Одним из фактора в развитии этого заболевания отводится микробному фактору, именно правильно подобранная антибактериальная терапия играет важнейшую роль в прогнозе при перитоните. В результате проведенного исследования было установлено, что у пациентов с перитонитом, который развился в результате огнестрельного ранения живота, отмечается большой спектр условно-патогенных микроорганизмов. При этом выявлено ряд особенностей, так преобладали ассоциации микроорганизмов, которые выявлены в 94,8% случаях. Другой особенностью микрофлоры при огнестрельных перитонитах было то, что они в подавляющем большинстве наблюдений были резистентны к антибактериальной терапии. Наличие этих факторов, несомненно, негативно оказывали влияние на течение ближайшего послеоперационного периода, приводя к развитию осложнений в 45% наблюдениях, которые в 25% наблюдениях привели к сепсису и гибели пациентов. Все это необходимо учитывать при лечении пациентов с огнестрельным перитонитом.

Заключение

Микробный пейзаж при огнестрельном перитоните отмечается большим спектром резистентных условно-патогенных микроорганизмов, образующих ассоциации.

Список литературы Особенности микробного пейзажа при огнестрельном перитоните

- Эрметов А.Т., Исхаков Б.Р., Саидметов Ш.М., Исхаков Н.Б. Огнестрельное ранение живота с множественными повреждениями полых органов // Вестник экстренной медицины. - 2017. - X(1). - С.58-61.

- Линёв К.А., Торба А.В. Тактика хирургического лечения огнестрельных ранений живота // Новости хирургии. - 2016. - Т.24. - №1. - С.93-98. EDN: VMDBAR

- Мамучишвили Н.К., Фролов Ю.И., Гончар-Заскин А.П. и др. Послеоперационный прогрессирующий перитонит у раненых в живот // Военномедицинский журнал - 1995. - №11. - С.31-33.

- Масляков В.В., Полиданов М.А., Пронина Е.А., Паршин А.В., Полковова И.А., Барсуков В.Г. Особенности микробного пейзажа при огнестрельных ранениях малого таза, осложненного перитонитом // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. - 2024. - №7. - С.223-229. EDN: PCPBHX