Особенности микроэлементного состава костной ткани при чрескостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова в условиях высокогорья (экспериментальное исследование)

Автор: Ерохин А.Н., Исаков Б.Д., Накоскин А.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить особенности перераспределения микроэлементов костной ткани при дистракционном остеосинтезе в условиях высокогорья. Материал и методы. Исследование проведено на 72 беспородных собаках обоего пола в возрасте 1-3 лет, массой 10-15 кг. 32 собакам удлиняли голень в условиях низкогорья, другой группе из 32 животных удлинение производили в условиях высокогорья. Группу контроля составили 8 здоровых собак из низкогорной местности. Методика оперативного вмешательства была стандартной, использованной нами в проведенных исследованиях. Посредством атомно-абсорбционного спектрофотометра AAS-1N (Германия) в трубчатых костях и дистракционном регенерате изучен микроэлементный состав. Нормальность распределения в выборках оценивали посредством критерия Шапиро — Уилка. При обработке фактических данных вычисляли среднюю и ошибку средней, использовали t-критерий Стьюдента для непарных выборок. Результаты. Получены данные, свидетельствующие о кальциевом и микроэлементном дисбалансе при чре-скостном дистракционном остеосинтезе в условиях высокогорья, что вызывает функциональные изменения в опорно-двигательной системе, сходные при клинической картине заболевания Кашина — Бека. В условиях высокогорья удлинение трубчатых костей вызывает выраженные фазные изменения содержания микроэлементов в формирующемся дистракционном регенерате. Заключение. В процессе дистракционного остеосинтеза в условиях высокогорья формируются фазные изменения содержания микроэлементов в костном регенерате, что создает физиологические предпосылки для формирования ложного сустава.

Высокогорье, дистракционный остеосинтез, микроэлементы

Короткий адрес: https://sciup.org/14917899

IDR: 14917899

Текст научной статьи Особенности микроэлементного состава костной ткани при чрескостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова в условиях высокогорья (экспериментальное исследование)

1Введение. Известно, что в состав важнейших макроэлементов для организма здорового человека входят Ca, Cl, K, Mg, Nа, P, S и 70 микроэлементов [1]. Макро- и микроэлементы не синтезируются в организме, но поступают с пищевыми продуктами, водой, воздухом, при этом обмен минеральных веществ тесно связан с содержанием воды [2]. Остео-тропные макро- и микроэлементы являются важнейшими структурными составляющими костной ткани и играют важную роль в реализации регенераторной активности кости при физиологических и патологических состояниях [3, 4]. В частности, содержание железа, марганца, калия, меди, цинка, кадмия в костной ткани большеберцовых костей щенков собак в период от 2 до 6 месяцев подвержено флуктуациям [5, 6]. Элементы способны депонироваться в тканях, а по мере необходимости извлекаться в кровь. В костях скелета находится 99% всего кальция, 87% фосфора и 58% магния. Известно, что при переломах костей конечностей, такие антагонисты кальция, как Mn, Si, А1, Zn, Zr, Ti, Мо, способны непосредственно влиять на минерализацию костного регенерата [7]. Определено, что при чрескостном дистракционном остеосинтезе костей голени происходит выраженное перераспределение минералов, когда минералы вымываются из костей интактной голени и утилизируются в костях оперированной конечности [8].

Вместе с тем практически не изучен процесс перераспределения минералов при чрескостном дистракционном остеосинтезе в условиях высокогорья.

Цель: выявить особенности процесса перераспределения микроэлементов костной ткани при чре-скостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова в условиях высокогорья.

Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены на 72 беспородных собаках обоего пола в возрасте 1–3 года, массой 10–15

destinations.

кг в весенне-летний период. Тридцать две собаки составили первую экспериментальную группу животных, которым посредством аппарата Илизарова удлиняли голень в условиях низкогорья в г. Бишкек. Вторая часть экспериментальных животных (32) была доставлена в п. Туя-Ашуу, расположенный на высоте 3200 м над уровнем моря, где им было проведено аналогичное оперативное вмешательство. До начала экспериментов в высокогорных условиях животные проходили адаптационный период в течение двух недель. Группу контроля составили 8 здоровых животных, проживавших в условиях низкогорной местности. Все животные содержались на стандартном полноценном рационе вивария без ограничения доступа к питьевой воде [9]. Методика оперативного вмешательства была стандартной, использованной нами в проведенных исследованиях [10].

В трубчатых костях и дистракционном регенерате изучен микроэлементный состав методом эмиссионной атомно-абсорбционной спектрографии. Исследование проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре AAS-1N (Германия). Содержание макро- и микроэлементов в кости и костном регенерате определяли в растворах, полученных после влажного озоления образцов в смеси азотной и хлорной кислот [11]. Атомно-абсорбционные исследования проводили по 5 аналитическим параллелям. Нормальность распределения в выборках оценивали посредством критерия Шапиро — Уилка. При обработке фактических данных вычисляли среднюю и ошибку средней, использовали параметрический критерий — t-критерий Стьюдента для непарных выборок. Уровень статистически значимых различий считали достоверным при p<0,05.

Результаты. Клинические наблюдения экспериментальных животных, которым удлиняли конечность на перевале Туя-Ашуу, выявили нестабильность зоны перелома. Животные после снятия аппарата имели щадящий стереотип движения со

Таблица 1

Содержание основных неорганических элементов в костной ткани и регенерате собак, полученном в условиях низкогорья и высокогорья (M + m)

|

Металл |

Здоровые животные n=8 |

В условиях низкогорья |

|||||

|

5 день n=5 |

15 день n=5 |

20 день n=5 |

25 день n=5 |

35 день n=6 |

45-55день n=6 |

||

|

Mg, г% |

1,50±0,01 |

2,05±0,01* |

0,32±0,03* |

0,30±0,01* |

0,2±0,01* |

0,54±0,01* |

0,32±0,01* |

|

Sr, мг% |

3,46±0,02 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Ca, г% |

42,1±0,4 |

12,1±0,01* |

28,1±0,2* |

28,2±0,01* |

41,3±0,2 |

40,9±0,12 |

42,9±0,4 |

|

Р, г% |

41,7±0,4 |

8,0±0,2* |

29,0±0,1* |

20,7±0,1* |

40,5±0,5 |

42,1±0,1 |

40,5±0,1 |

|

В условиях высокогорья |

|||||||

|

Mg, г% |

1,50±0,01 |

0,21±0,07* |

1,50±0,12 |

1,51±0,16* |

1,23±0,12* |

0,41±0,17* |

0,5±0,08* |

|

Sr, мг% |

3,46±0,02 |

2,3±0,1* |

3,3±0,1* |

2,7±0,1* |

0 |

0 |

3,5±0,2* |

|

Ca, г% |

42,1±0,4 |

12,0±0,08* |

28,6±0,7* |

13,6±0,64* |

5,0±0,02* |

19,9±0,007* |

30,2±0,14* |

|

Р, г% |

41,7±0,4 |

5,8±0,01* |

12,1±0,05* |

20,8±0,1* |

24,8±0,8 |

29,7±0,2* |

27,7±0,3* |

П р и м еч а н и е : * — обозначены значения отличающиеся от здоровых животных с уровнем значимости р<0,05; 0 — значения показателя ниже уровня чувствительности прибора снижением опороспособности оперированной конечности. Кроме того, наглядно изменялась геометрия оперированной конечности, наблюдалась микроподвижность кости в зоне перелома. В связи с этим нами исследован регенерат конечности, в частности его минеральный матрикс.

Количество магния у здоровых животных составило 1,5 г%. В течение эксперимента у животных низкогорной серии наблюдалось значимо низкое содержание магния в костном регенерате. Исключение составил срок 5 дней после оперативного вмешательства, что может быть связано с резорбтивными процессами, протекающими в костной ткани, в ответ на оперативное вмешательство. В то же время у животных высокогорной серии на протяжении всего эксперимента уровень магния оставался значимо высоким и лишь на заключительных этапах не отличался от животных низкогорной серии (табл. 1). Интересным наблюдением стал тот факт, что у животных низкогорной серии на протяжении всего эксперимента количество стронция было ниже предела обнаружения прибора, в то время как у животных высокогорной серии до двадцатых суток эксперимента стронций обнаруживался в значимых количествах (см. табл. 1). Исследование основных ионов неорганического матрикса показало, что у животных низкогорной серии нарастание неорганических составляющих в регенерате было планомерным.

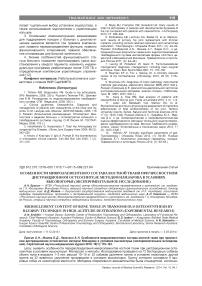

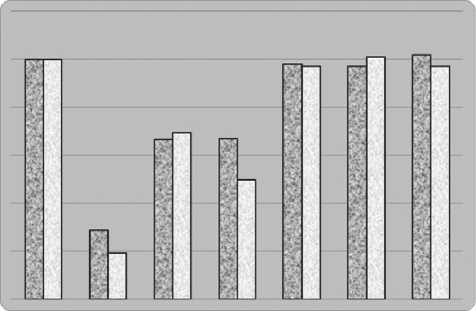

К 25-м суткам эксперимента количество кальция и фосфора практически не отличалось от здоровых животных (рис. 1). У животных высокогорной серии накопление фосфатов и кальция в регенерате было неоднозначным. К концу эксперимента количество основных ионов минерального матрикса кости было ниже, чем у здоровых животных, и составляло около 75% от нормы (рис. 2).

По полученным нами данным, количество меди в костном регенерате обеих экспериментальных групп на всех этапах эксперимента было ниже, чем у животных контрольной группы (табл. 2). Также наблюдалось снижение содержания этого микроэлемента в экспериментальных группах на этапах эксперимента. Количество свинца в костном регенерате обеих экспериментальных групп было ниже, чем в костной ткани здоровых животных. Представляется, что влияние этого элемента на формирование костного регенерата является незначительным, так как в рационе опытных животных отсутствовало избыточное его количество. Содержание ионов железа практически не изменялось во всех исследуемых группах животных. Данное

Рис. 1. Динамика концентрации кальция (темные столбцы) и фосфора (светлые столбцы) в процентах в дистракционном регенерате у собак в условиях низкогорья (1 — здоровые животные, 2–5-й день, 3–15-й день, 4–20-й день, 5–25-й день, 6–35-й день, 7–45-55-й день эксперимента)

Рис. 2. Динамика концентрации кальция (темные столбцы) и фосфора (светлые столбцы) в процентах в дистракционном регенерате у собак в условиях высокогорья (1-здоровые животные, 2–5-й день, 3–15-й день, 4–20-й день, 5–25-й день, 6–35-й день, 7–45-55-й день эксперимента)

Таблица 2

Содержание железа, свинца, марганца в костной ткани и регенерате собак, полученном в условиях низкогорья и высокогорья (M + m)

|

Металл |

Здоровые животные n=8 |

В условиях низкогорья |

|||||

|

5 день n=5 |

15 день n=5 |

20 день n=5 |

25 день n=5 |

35 день n=6 |

45-55день n=6 |

||

|

Cu, мг% |

3,15±0,01 |

2,001±0,06* |

1,805±0,1* |

1,501±0,1* |

0,703±0,14* |

1,203±0,12* |

0,603±0,012* |

|

Pb, мг% |

1,30±0,09 |

0,301±0,07* |

0,301±0,01* |

0,203±0,01* |

0 |

0 |

0 |

|

Fe, мг% |

0,02±0,003 |

0,023±0,001* |

0,022±0,0* |

0,022±0,001* |

0 |

0,03±0,001* |

0 |

|

В условиях высокогорья |

|||||||

|

Cu, мг% |

3,15±0,11 |

2,003±0,001* |

1,501±0,007* |

2,012±0,005* |

1,501±0,0012* |

1,202±0,001* |

0 |

|

Pb, мг% |

1,305±0,09 |

1,205±0,016* |

0,902±0,0007* |

0,303±0,01* |

0,502±0,001* |

0 |

0 |

|

Fe, мг% |

0,02±0,003 |

0,031±0,007* |

0,034±0,002* |

0,072±0,001* |

0,013±0,0016* |

0,005±0,0003* |

0 |

П р и м еч а н и е : * — обозначены значения отличающиеся от здоровых животных с уровнем значимости р<0,05; 0 — значения показателя ниже уровня чувствительности прибора

Таблица 3

Содержание некоторых элементов в костной ткани и регенерате экспериментальных животных (M + m)

|

Металл |

Здоровые животные n=8 |

В условиях низкогорья |

|||||

|

5 день n=5 |

15 день n=5 |

20 день n=5 |

25 день n=5 |

35 день n=6 |

45-55день n=6 |

||

|

Ti, мг% |

0 |

0,124±0,001* |

0,053±0,01* |

0,053±0,001* |

0,042±0,007* |

0,070±0,0008* |

0,121±0,0008* |

|

Мо, мг% |

0 |

0,501±0,02* |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Zr, мг% |

0 |

0,404±0,001* |

0 |

0 |

0,202±0,014* |

0,204±0,0014* |

0,402±0,001* |

|

Si, мг% |

0,004±0,0007 |

0,004±0,0005 |

0 |

0 |

0,005±0,001* |

0,007±0,0001* |

0,023±0,0014* |

|

Al, мг% |

0,003±0,0 |

0,033±0,001 |

0,033±0,001* |

0,024±0,001* |

0 |

0,001±0,0003* |

0,002±0,0001* |

|

В условиях высокогорья |

|||||||

|

Ti, мг% |

0 |

0,074±0,001* |

0,151±0,007* |

0,203±0,001* |

0 |

0,150±0,0003* |

0,123±0,001* |

|

Мо, мг% |

0 |

0,201±0,007* |

0,402±0,005* |

0,402±0,001* |

0 |

0,501±0,0005* |

0,407±0,007* |

|

Zr, мг% |

0 |

0 |

0 |

0,401±0,0* |

0 |

0,505±0,0016* |

0,804±0,0008* |

|

Al, мг% |

0,003±0,0 |

0,003±0,0 |

0,005±0,0005* |

0,003±0,0 |

0,003±0,0005 |

0,005±0,0001* |

0,002±0,001* |

П р и м еч а н и е : * — обозначены значения отличающиеся от здоровых животных с уровнем значимости р<0,05; 0 — значения показателя ниже уровня чувствительности прибора обстоятельство может объясняться тем, что в процессе определения железа в озоляты кости и регенерата частично попадала кровь, богатая железом.

Своеобразная динамика наблюдалась в изменении концентрации «минорных» элементов — титана, молибдена, циркония, силициума, алюминия (табл. 3). Так, если в условиях низкогорья содержание молибдена в дистракционном регенерате определялось в большинстве сроков исследования ниже уровня чувствительности прибора, то в условиях высокогорья концентрация этого микроэлемента в костном регенерате проявляла некоторую тенденцию к повышению. Следует отметить тот факт, что содержание алюминия в дистракционном регенерате экспериментальной группы высокогорья было более стабильным, чем в условиях низкогорья, где на 25-й день эксперимента наблюдалось резкое снижение данного микроэлемента.

Обсуждение. В целом полученные нами данные согласуются с литературными. Двухвалентные ионы второй группы главной подгруппы периодической системы играют важную роль в метаболизме неорганического матрикса костной ткани. Несмотря на разницу в ионном радиусе, двухвалентные ионы могут встраиваться вместо кальция в кристаллическую решетку фосфатных соединений костной ткани, меняя тем самым ее физиологические, механические и биологические свойства. Магний — обязательный компонент костей. В костной ткани магний либо ионизирован, либо в форме гидрата окиси магния сосредоточен в кристаллах гидроксиапатита. В скелете сосредоточено 50-53% общего содержания магния в организме человека. Вследствие меньшего радиуса иона и большей энергии ионизации ион Mg2+ образует более прочные связи, чем ион Са2+, и поэтому является более активным катализатором ферментативных процессов [12]. Кроме того, повышенное содержание магния в костной ткани некоторые авторы связывают с развитием остеопоротических процессов [13]. Выявленное увеличение стронция в условиях высокогорья может свидетельствовать в пользу того, что при избытке стронция меняется структура кости, подобно заболеванию Кашина — Бека, возникновение которого расценивается как результат кальциевого и микроэлементного дисбаланса [14].

Изменение показателей обмена минерального матрикса кости животных высокогорной серии можно объяснить изменением обмена кальция и фосфата на организменном уровне. Так как животные обеих опытных групп находились на одинаковом рационе питания, изменение внешних факторов среды, таких, как парциальное давление кислорода и т.п., значимо повлияло на кальциево-фосфорный обмен и обмен микроэлементов.

Переходные металлы, в частности d-элементы медь, железо и свинец, играют более значимую роль в клеточном метаболизме, нежели в обмене костного минерального матрикса. Медь и железо входят в состав энергетических ферментных комплексов. Так, медь катализирует ряд весьма существенных ферментных систем в остеогенных клетках, способствуя тем самым поддержанию уровня дифференциации. Кроме того, медь участвует в биохимических процессах как составная часть электронпереносящих белков, осуществляющих реакции окисления субстратов молекулярным кислородом. Этой ролью она обязана своим особым свойством как переходного металла. Имея два обычных состояния, она в зависимости от природы и расположения лигандов позволяет медьсодержащим белкам охватывать широкий интервал окислительно-восстановительных потенциалов, а также обратимо связывать кислород и окись углерода.

Интерпретация «минорных» элементов в костной ткани и регенерате весьма затруднительна. Безусловно, каждый из этих элементов играет свою роль в метаболизме кости, как на уровне минерального матрикса, так и на уровне метаболизма остеогенных клеток. В доступной литературе присутствует описание поведения имплантационных материалов, например титановых сплавов, однако исследований, направленных на изучение влияния ионов металлов, таких, как Мо, Zr, Al и др., на метаболизм кости практически отсутствует.

Проведенное исследование показало, что в период длительной (до 45 дней) адаптации организма к высокогорью при удлинении по Илизарову трубчатых костей в дистракционном регенерате формируются выраженные фазные изменения содержания микроэлементов. Характерным отражением фазных изменений является накопление в регенерате Ti, Mo, Zr и уменьшение содержания Pb, Sr и Fe.

Таким образом, при адаптации организма к высокогорью происходит вытеснение кальция и фосфора на фоне послеоперационной гипокальциемии, что может замедлять дистракционный остеогенез.

Выводы:

Список литературы Особенности микроэлементного состава костной ткани при чрескостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова в условиях высокогорья (экспериментальное исследование)

- Нагорная H.B., Бордюкова E.B., Дубовая А. В. и др. Биологическая роль макро-и микроэлементов в организме ребенка: диагностика, коррекция и профилактика дисэлементозов. Методические рекомендации. Донецк, 2010; 39 с.

- Скальный А. В., Рудаков И. А. Биоэлементы в медицине. М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век»//Мир, 2004; 272 с.

- Громова О. А., Кудрин А. В. Нейрохимия макро-и микроэлементов: Новые подходы к фармакотерапии. М.: Алев-В, 2001; 300 с.

- Спасов А. А. Магний в медицинской практике. Волгогорад: Отрок, 2000; 272 с.

- Новиков M. И., Накоскин A. H. Динамика накопления микроэлементов в болыиеберцовых костях собак. Известия Челябинского научного центра 2006; (3): 148-151

- Накоскин A.H., Новиков М.И. Содержание макро-и микроэлементов в онтогенезе и в условиях репаративной регенерации кости у собак. Травматология и ортопедия России 2008; (1): 38-43

- Leung KS, Cheung WH, Yeung HY. Effect of weightbearing on bone formation during distraction osteogenesis. Clin Orthop 2004; 419:251-257

- Стогов M.B., Кононович H.A., Накоскин A.H. Особенности остеорепаративных процессов при заживлении экспериментальных переломов с различной степенью травматизации костного мозга. Гений ортопедии 2008;(2): 5-8

- Нормативы затрат кормов для лабораторных животных в учреждениях здравоохранения (таблицы с 1 по 26). Приложение к приказу Минздрава СССР № 1179 от 10 окт 1983 г.

- Ерохин A.H., Исаков Б.Д., Джумабеков С. А. Особенности системы гемостаза в условиях высокогорья при чрескостном дистракционном остеосинтезе методом Илизарова. Саратовский научно-медицинский журнал 2012; 8 (2): 308-312

- Обухов А. И., Плеханова И.О. Атомно-абсорбционный анализ в почвенно-биологических исследованиях. М.: Изд-во МГУ, 1991; 184 с.

- Громова О. А. Диагностика и лечение дефицита магния: учеб.-метод, пособие. Москва, 2002

- Дедух H. В., Бенгус Л.М., Басти А. Магний и костная ткань. Осте-опороз и остеопатии 2003;(1): 18-22

- Тихонов В. А. Болезни Кашина -Бека. Иркутск: Восточно-сибирское издательство, 1976; 192 с.